Lanzarote - die Feurige

eigentümlich wirkt die Landschaft im Weinbaugebiet von La Geria

Strahlend blauer Himmel, warmes Wetter und weiße Schaumkronen auf den Wellen, so empfängt uns die Insel Lanzarote. Von Fuerteventura ist es nur der sprichwörtliche Katzensprung. Leider hat im Fell der Katze auch der Wind gesessen. Aber er ist nicht kalt, und so sitzen wir vor dem Büro des Mietwagenverleihers in der Sonne, derweil die Tür zwecks Siesta noch geschlossen bleibt. Die fünf Tage auf Fuerteventura waren mit Aktivitäten voll gepackt. Nun ist sowie so erst mal ein Wasch- und Ruhetag angesagt.

Kurz ist die Fahrt zu unserer Unterkunft. Quer über die Insel führt die Straße durch das große Lavafeld und durch die Weinregion von La Geria. Mein erster Eindruck: Im Unterschied zu Fuerteventura wirkt die Landschaft aufgeräumt und gepflegt. Schwarz und weiß sind die Farben, die das Landschaftsbild dominieren. Der Kontrast zwischen der schwarzen Lava und den weißen Dörfern ist angenehm, nimmt dem scharfkantigen Gestein die Härte. Lanzarote ist die Vulkaninsel, das sehe und spüre ich allenthalben. Ein knappes Jahr ist seit meinem ersten Besuch auf der Insel vergangen. Damals hat mich die Insel für sich ein genommen. Das empfinde ich jetzt wieder.

Kurz ist die Fahrt zu unserer Unterkunft. Quer über die Insel führt die Straße durch das große Lavafeld und durch die Weinregion von La Geria. Mein erster Eindruck: Im Unterschied zu Fuerteventura wirkt die Landschaft aufgeräumt und gepflegt. Schwarz und weiß sind die Farben, die das Landschaftsbild dominieren. Der Kontrast zwischen der schwarzen Lava und den weißen Dörfern ist angenehm, nimmt dem scharfkantigen Gestein die Härte. Lanzarote ist die Vulkaninsel, das sehe und spüre ich allenthalben. Ein knappes Jahr ist seit meinem ersten Besuch auf der Insel vergangen. Damals hat mich die Insel für sich ein genommen. Das empfinde ich jetzt wieder.

Hauptstadt der Insel ist Arrecife. Mehr als die Hälfte der 100.000 Einwohner Lanzarotes leben hier. Ein schwarzes Riff liegt vor der Bucht im Meer. Ihm verdankt die Stadt ihren Namen. Früher war es ein Fischerdorf, das die Bewohner der Hauptstadt Teguise im Landesinneren versorgte. Erst als Mitte des 19. Jahrhunderts die Piratenüberfälle nachließen, wurde der Regierungssitz hierher verlagert. Als Handelshafen zwischen der Alten und der Neuen Welt hatte Arrecife derweil schon eine wichtige Rolle eingenommen. Von speziellen Tauschgeschäfte werden wir später erfahren.

am Castillo de San Gabriel

Zwei Dämme führen von der schön angelegten Meerespromenade zum Castillo de San Gabriel. Die wehrhafte Zugbrücke „Puente de las Bolas“ hebt sich schon lange nicht mehr. Die Achse, auf der die Ketten aufgewickelt wurden, liegt quer vor dem Tor. Ich musste mich tief bücken, um weiter zu kommen. Angler haben ihre Rute ausgeworfen mit einem dicken Brocken Brot am Haken. Welche Fische mögen da wohl anbeißen, das flache Wasser verheißt keinen großen Fang.

Zwei gewaltige Kanonen stehen vor dem Castillo. Sie haben wohl die Angreifer nicht sonderlich beeindruckt, denn all zu oft wurde Arrecife Opfer von Piratenüberfällen. Heute beeindrucken sie die männlichen Touristen, die sich gerne von der Ehefrau vor der Kanone ablichten lassen. Vor meinem Auge breitet sich das Panorama der Hauptstadt Arrecife aus. Eine weiße, gleich hohe Häuserfront spannt sich jenseits der Uferpromenade. Alte Häuser im Kolonialstil stehen in einer Reihe mit modernen Bauwerken. Das Weiß der Fassaden und die ziemlich einheitliche Geschosshöhe verwischen den Gegensatz der Baustile. Heute ist es bewölkt. Draußen auf dem Meer entledigt sich eine schwarze Wolke ihrer Wasserfracht. Es ist schwül.

Es dauert einen Moment, bis der rothäutige Tourist vor mir sein Foto von der Kanone gemacht hat. Ich lasse ihm die Zeit, sein Motiv zu gestalten. Im Moment steht niemand vor den Kanonen und der wuchtigen Eingangstür des Castillo. Ein Kanonenrohr zeigt auf das 17-stöckige Hochhaus am Ende der Promenade. Das einzige Hochhaus von Arrecife ragt wie ein mahnender Finger über die weiße Häuserfront in den Himmel. Es scheint, als wolle es mir zeigen, dass eine einheitliche Bauweise doch einladender wirkt als eine ungestüme und unkontrollierte Bautätigkeit.

Zwei gewaltige Kanonen stehen vor dem Castillo. Sie haben wohl die Angreifer nicht sonderlich beeindruckt, denn all zu oft wurde Arrecife Opfer von Piratenüberfällen. Heute beeindrucken sie die männlichen Touristen, die sich gerne von der Ehefrau vor der Kanone ablichten lassen. Vor meinem Auge breitet sich das Panorama der Hauptstadt Arrecife aus. Eine weiße, gleich hohe Häuserfront spannt sich jenseits der Uferpromenade. Alte Häuser im Kolonialstil stehen in einer Reihe mit modernen Bauwerken. Das Weiß der Fassaden und die ziemlich einheitliche Geschosshöhe verwischen den Gegensatz der Baustile. Heute ist es bewölkt. Draußen auf dem Meer entledigt sich eine schwarze Wolke ihrer Wasserfracht. Es ist schwül.

Es dauert einen Moment, bis der rothäutige Tourist vor mir sein Foto von der Kanone gemacht hat. Ich lasse ihm die Zeit, sein Motiv zu gestalten. Im Moment steht niemand vor den Kanonen und der wuchtigen Eingangstür des Castillo. Ein Kanonenrohr zeigt auf das 17-stöckige Hochhaus am Ende der Promenade. Das einzige Hochhaus von Arrecife ragt wie ein mahnender Finger über die weiße Häuserfront in den Himmel. Es scheint, als wolle es mir zeigen, dass eine einheitliche Bauweise doch einladender wirkt als eine ungestüme und unkontrollierte Bautätigkeit.

Es wird laut. Die Dominosteine klackern auf der Tischplatte und die Diskussion wird immer heftiger. Vor dem Altenzentrum stehen vier Tische unter einer Schatten spendenden Pergola. Ich verstehe zwar die Worte nicht, aber die Mienen der Männer sprechen Bände. Offensichtlich findet ein kleines Dominoturnier statt. Da geht es natürlich um die Ehre, und die wird lautstark verteidigt.

engagiert beim Domino-Spiel

Das Hochhaus beherbergt das „Arrecife Grand Hotel“. Von der Bar im 17. Stock des Hochhauses aus, habe ich einen schönen Rundblick über die weiße Stadt und in einzelne Gassen hinein. Sie hätte auch den Namen „Casa Blanca“, verdient. Die Preise für Kaffee und Kuchen sind dagegen weniger einladend und so bringt mich der Fahrstuhl wieder auf Meeresniveau zurück.

Immer wieder reißt die Sonne die Wolkendecke über Arrecife auf und wirft ihre Strahlenbündel auf die Lagune „Charco de San Ginés“. Fischerboote dümpeln auf dem Wasser, Das Wasser, das durch einen schmalen Durchlass vom Meer herein drückt, gibt den Booten Bewegung, lässt sie sachte hin und her treiben, gerade so weit, wie es die Ankerleine erlaubt. Ich habe den Eindruck, als bewegten sich die Fischerboote wie von Geisterhand gesteuert auf dem Wasser der „Pfütze“, dem Charco. Die Mittagszeit neigt sich dem Ende zu. Vom Turm der Pfarrkirche San Ginés wandert ein Glockenschlag über die stille Wasserfläche zu mir. Die Bars leeren sich, die Siesta-Gäste kehren in ihre Büros zurück. Aus dem Lautsprecher der Bar tönt internationale Musik. Das Ballspiel zweier Buben auf einem kleinen Balkon nebenan stört nicht. Ab und zu fällt der Ball herunter auf die Promenade. Es findet sich immer wieder ein Passant, der ihnen den Ball zurück wirft.

Rund um diese Lagune, die ins Zentrum von Arrecife hinein reicht, lebten einst die Fischer. Ob es heute noch so ist, sei dahingestellt, denn schön restaurierte Bars und Restaurants säumen inzwischen die Promenade. Die alte Bausubstanz wird konserviert und hübsch her gerichtet. An vielen Häusern prangt das Schild „Se Vende“, zu verkaufen. Die Fischerei hat eine lange Tradition und am Hafen jenseits der Lagune steht die Berufsschule für angehende Fischer, in deren Hof Berufsschüler gerade ihre Pause verbringen, lesend und flirtend. Wie könnte es bei der Jugend anders sein.

Immer wieder reißt die Sonne die Wolkendecke über Arrecife auf und wirft ihre Strahlenbündel auf die Lagune „Charco de San Ginés“. Fischerboote dümpeln auf dem Wasser, Das Wasser, das durch einen schmalen Durchlass vom Meer herein drückt, gibt den Booten Bewegung, lässt sie sachte hin und her treiben, gerade so weit, wie es die Ankerleine erlaubt. Ich habe den Eindruck, als bewegten sich die Fischerboote wie von Geisterhand gesteuert auf dem Wasser der „Pfütze“, dem Charco. Die Mittagszeit neigt sich dem Ende zu. Vom Turm der Pfarrkirche San Ginés wandert ein Glockenschlag über die stille Wasserfläche zu mir. Die Bars leeren sich, die Siesta-Gäste kehren in ihre Büros zurück. Aus dem Lautsprecher der Bar tönt internationale Musik. Das Ballspiel zweier Buben auf einem kleinen Balkon nebenan stört nicht. Ab und zu fällt der Ball herunter auf die Promenade. Es findet sich immer wieder ein Passant, der ihnen den Ball zurück wirft.

Rund um diese Lagune, die ins Zentrum von Arrecife hinein reicht, lebten einst die Fischer. Ob es heute noch so ist, sei dahingestellt, denn schön restaurierte Bars und Restaurants säumen inzwischen die Promenade. Die alte Bausubstanz wird konserviert und hübsch her gerichtet. An vielen Häusern prangt das Schild „Se Vende“, zu verkaufen. Die Fischerei hat eine lange Tradition und am Hafen jenseits der Lagune steht die Berufsschule für angehende Fischer, in deren Hof Berufsschüler gerade ihre Pause verbringen, lesend und flirtend. Wie könnte es bei der Jugend anders sein.

Dort wo die Lagune sich früher zum Meer hin öffnete, stehen eine Handvoll Marktstände. Passend zur Insel wird Modeschmuck aus Lavagestein angeboten. Ein Maler steht im Schatten der alten Brücke und fängt die Szenerie in Aquarellfarben ein. Schwungvoll gleitet sein Pinsel über die Leinwand, fügt hier einen Farbklecks hinzu, korrigiert dort den Bug eines alten Bootes. Er lässt sich weder von mir noch von anderen Passanten stören, ist tief versunken in sein Schaffen.

Auf dem Weg rund um den Charco de San Ginés fällt mein Blick immer wieder in die Seitengassen. Auch hier die kleinen Fischerkaten und die alten Schuppen. Die alte Bausubstanz steht noch. Sie sind noch nicht so fein restauriert wie rund um die Lagune, aber dennoch passen sie sich mit ihren blauen und grünen Fensterrahmen und Türen in das einheitliche Gesamtbild ein. Überhaupt die Farben. Weiß getüncht die Häuser, und tiefblau das Holz. Die gleiche Farbe findet sich an der Uferbrüstung, dem Brückengeländer und den Ruhebänken wieder. Die Homogenität schmeichelt dem Auge und prägt mein Bild von Arrecife. Stimmen dringen aus dem Dunkel eines halb geöffneten Tores. Mein Auge, geblendet von dem hellen Mittagslicht, versucht einzudringen. Langsam schälen sich Schemen aus dem Dunkel, formen sich zu Gestalten, Menschen in einer Hafenbar. Es sind die Hafenarbeiter, die Fischer, die Handwerker, die hier ihre Siesta verbringen. Sonne haben sie den ganzen Tag bei ihrer Arbeit im Freien, hier finden sie Ruhe im Schatten der Bar. Wer kanarische Lebensart sucht, der kann sie hier, abseits der ausgetretenen Touristenpfade finden.

Am Rande des neuen Hafens, an dem auch die Fähren zu den anderen Inseln anlegen, steht das ehrwürdige Castillo de San José. Militärische Bedeutung hatte es nie. Man sagt, es sei nach dem verheerenden Vulkanausbruch von 1730-36 eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gewesen, um der verarmten Landbevölkerung Brot und Arbeit zu geben. Heute beherbergt es, nach Umgestaltung durch César Manrique, das Museum für zeitgenössische Kunst und ein Restaurant mit Panoramablick über den Hafen.

Auf dem Weg rund um den Charco de San Ginés fällt mein Blick immer wieder in die Seitengassen. Auch hier die kleinen Fischerkaten und die alten Schuppen. Die alte Bausubstanz steht noch. Sie sind noch nicht so fein restauriert wie rund um die Lagune, aber dennoch passen sie sich mit ihren blauen und grünen Fensterrahmen und Türen in das einheitliche Gesamtbild ein. Überhaupt die Farben. Weiß getüncht die Häuser, und tiefblau das Holz. Die gleiche Farbe findet sich an der Uferbrüstung, dem Brückengeländer und den Ruhebänken wieder. Die Homogenität schmeichelt dem Auge und prägt mein Bild von Arrecife. Stimmen dringen aus dem Dunkel eines halb geöffneten Tores. Mein Auge, geblendet von dem hellen Mittagslicht, versucht einzudringen. Langsam schälen sich Schemen aus dem Dunkel, formen sich zu Gestalten, Menschen in einer Hafenbar. Es sind die Hafenarbeiter, die Fischer, die Handwerker, die hier ihre Siesta verbringen. Sonne haben sie den ganzen Tag bei ihrer Arbeit im Freien, hier finden sie Ruhe im Schatten der Bar. Wer kanarische Lebensart sucht, der kann sie hier, abseits der ausgetretenen Touristenpfade finden.

Am Rande des neuen Hafens, an dem auch die Fähren zu den anderen Inseln anlegen, steht das ehrwürdige Castillo de San José. Militärische Bedeutung hatte es nie. Man sagt, es sei nach dem verheerenden Vulkanausbruch von 1730-36 eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gewesen, um der verarmten Landbevölkerung Brot und Arbeit zu geben. Heute beherbergt es, nach Umgestaltung durch César Manrique, das Museum für zeitgenössische Kunst und ein Restaurant mit Panoramablick über den Hafen.

Gewaltig ist die Kraft des Vulkans und klein dagegen der Mensch. Und doch sind beide auf Lanzarote eine Symbiose eingegangen, die das Bild der Insel entscheidend gestaltet hat. César Manrique – dieser Name ist eng verflochten mit der neueren Geschichte Lanzarotes. Dem Namen begegne ich immer wieder. Geboren im Jahr 1919 studiert er auf Teneriffa Bauingenieurwesen. Er wendet sich bald der Malerei zu und wird schnell berühmt. Seine Bilder sind abstrakt, ohne Bezug zur Realität. Ich finde Elemente wieder, die ich schon von seinen Zeitgenossen Miro und Picasso kenne., Doch das allein macht seine Bedeutung nicht aus. Nach einem längeren Aufenthalt in New York kehrt er 1966 nach Lanzarote zurück. Er kennt die Bausünden und die Verschandelung der spanischen Festlandsküste durch Bettenburgen und Betonsilos. Er macht sich stark für eine Architektur, die die Natur respektiert und moderne Bauelemente mit traditioneller Baukunst verbindet. Es gelingt ihm, die öffentliche Meinung auf Lanzarote für seine Ideen zu gewinnen. In vielen öffentlichen Bauprojekten kann er seine Vorstellungen verwirklichen, insbesondere auf Lanzarote, aber auch auf den anderen kanarischen Inseln. Aber viel nachhaltiger als diese berühmten Bauprojekte ist das Gesetz, das seitdem die Bautätigkeit auf Lanzarote regelt, in Bahnen leitet und der Insel damit ein einheitliches Aussehen verleiht. Bis ins kleinste Dorf ist dieser Baustil durchgehalten und hebt somit Lanzarote wohltuend aus der Riege der kanarischen Inseln hervor.

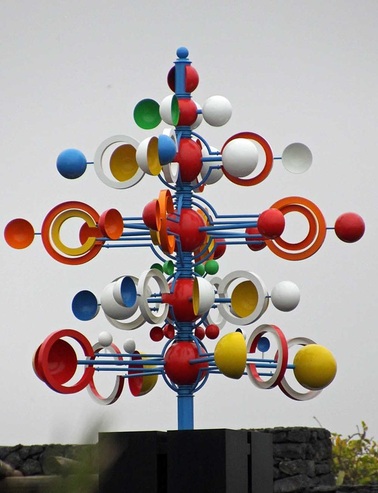

eines der vielen kinetischen Objekte auf der Insel

In seinem Wohnhaus ist heute die César-Manrique-Stiftung untergebracht, die „Fundacion César Manrique“, und das Haus dem staunenden Publikum geöffnet. Mitten in einem schwarzen Lavafeld steht ein blendend weißer Gebäudekomplex. Die Größe des Wohnsitzes offeriert sich nicht nach außen sondern nach innen. Eine Lavazunge leckt ins Wohnzimmer herein, die Wände sind dem Verlauf des Lavastromes angepasst. Gewiss kein Haus, das sich Otto Normalverbraucher leisten kann. Aber selbst die einfachen Häuser auf der Insel sind schmuck, von niedriger Geschosshöhe und kubisch in der Form, allesamt in Weiß, die Holzelemente wie Tür und Fensterrahmen smaragdgrün oder azurblau. Fast museal muten die kleinen Dörfer an und sind doch Lebensstätten der Menschen hier. Eine Insel als Gesamtkunstwerk – das ist das Lebenswerk dieses außerordentlichen Mannes.

Stelle dir vor, du schaust in ein großes Rohr, fünfzig Meter lang und zwanzig Meter im Durchmesser. Oben ist ein kleines Loch in der Rohrwandung, durch das ein Sonnenstrahl ins Dunkel fällt und die Wasserpfütze beleuchtet, die noch vom letzten Regen steht. So ähnlich mutet mich das Jameos del Aqua an. An zwei Stellen ist die Erde eingebrochen, dazwischen liegt die überdimensionale „Röhre“. Leise esoterische Musik begleitet mich auf dem Weg zur Sohle. Vogelgezwitscher wie im Garten Eden, und das Grün der Pflanzen erscheint mir noch intensiver als oben auf dem Niveau des Eingangs. Über mehrere Ebenen muss ich steigen, bis ich die Sohle erreicht habe. Ruhig ist es hier unten, die Musik dringt nur ganz vorsichtig an mein Ohr. Still ruht der See, dieser Spruch kommt mir in den Sinn. Kleine weiße Flecken sind auf den Steinen im Wasser zu sehen, mal einzelne, mal viele zusammen. Es sind kleine weiße Krebse mit einem Körper wie ein Skorpion, vielleicht 2 Zentimeter lang. Ihr Vorkommen ist nur in diesem See nachgewiesen. Besucher werfen gerne kleine Münzen in Brunnen und Quellen, das soll Glück bringen. Die Verwaltung bittet darum, hier keine Münzen ins Wasser zu werfen, da die Korrosion des Metalls dem Lebensraum der Krebs schaden kann. Wir haben Glück, dass wir zur Mittagszeit gekommen sind, es gibt wenig Publikum. Ich kann die Atmosphäre dieses einzigartigen Ortes in mich einsaugen. Lange verweilen wir hier.

Stelle dir vor, du schaust in ein großes Rohr, fünfzig Meter lang und zwanzig Meter im Durchmesser. Oben ist ein kleines Loch in der Rohrwandung, durch das ein Sonnenstrahl ins Dunkel fällt und die Wasserpfütze beleuchtet, die noch vom letzten Regen steht. So ähnlich mutet mich das Jameos del Aqua an. An zwei Stellen ist die Erde eingebrochen, dazwischen liegt die überdimensionale „Röhre“. Leise esoterische Musik begleitet mich auf dem Weg zur Sohle. Vogelgezwitscher wie im Garten Eden, und das Grün der Pflanzen erscheint mir noch intensiver als oben auf dem Niveau des Eingangs. Über mehrere Ebenen muss ich steigen, bis ich die Sohle erreicht habe. Ruhig ist es hier unten, die Musik dringt nur ganz vorsichtig an mein Ohr. Still ruht der See, dieser Spruch kommt mir in den Sinn. Kleine weiße Flecken sind auf den Steinen im Wasser zu sehen, mal einzelne, mal viele zusammen. Es sind kleine weiße Krebse mit einem Körper wie ein Skorpion, vielleicht 2 Zentimeter lang. Ihr Vorkommen ist nur in diesem See nachgewiesen. Besucher werfen gerne kleine Münzen in Brunnen und Quellen, das soll Glück bringen. Die Verwaltung bittet darum, hier keine Münzen ins Wasser zu werfen, da die Korrosion des Metalls dem Lebensraum der Krebs schaden kann. Wir haben Glück, dass wir zur Mittagszeit gekommen sind, es gibt wenig Publikum. Ich kann die Atmosphäre dieses einzigartigen Ortes in mich einsaugen. Lange verweilen wir hier.

Am Ende des Tunnels öffnet sich wieder der Himmel. Durch einen zweiten begrünten Garten steigt der Weg hoch zum Ausgang. Zwischen Arrieta und Orzola liegt ein breites Lavafeld. Vor einigen tausend Jahren ergoss sich aus dem Volcan de la Corona mehrfach ein breiter Lavastrom hinab zum Meer. Jeder neue Strom bedeckte den alten, ließ das noch nicht erkaltete Gestein wieder verflüssigen und schuf bizarre Gebilde. Eines dieser Gebilde ist ein sieben Kilometer langer Tunnel, der von der Höhe des Kraters bis hinaus ins Meer reicht. Viele Teile des Tunnels sind zusammengebrochen. In anderen Teilen sind lange Gänge und große Hallen erhalten geblieben. Das Jameos del Aqua ist ein Teil des Tunnels. Während der Zeit der Piratenüberfälle nutzten die Bauern und Fischer diese Grotte als sicheren Zufluchtsort. Nichts deutet im weiten Lavafeld auf seine Existenz hin und nur über geheime Wege durch das scharfkantige Gestein, war er damals erreichbar. César Manrique hat mit dem Aufkommen des Massentourismus aus diesem Ort ein kleines Refugium geschaffen, um ihn zu schützen und gleichzeitig dem Publikum zugänglich zu machen.

Orzola, der nördlichste Ort von Lanzarote

Fünf Restaurants, gefühlte zwanzig Häuser, eine Telegrafenstation und der Hafen, das ist Orzola, ein kleiner Flecken ganz im Norden. Gemessen an der Zahl der Autos und der Busse habe ich mehr erwartet. Doch die Lösung ist mal wieder ganz einfach. Von Orzola geht die Fähre nach Graciosa, das kleine Eiland nördlich der Küste, ein beliebtes Ziel für Wanderer und Tagesausflügler. Graciosa ist eine der sechs kleinen Inseln, die man verschluckt, wenn man von den Kanarischen Inseln spricht. Doch auch hier leben Menschen. Heute haben die Inselbesucher wenig Freude an dem Ausflug. Zum Schneiden dick ist die Luft, die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass ich keine tausend Meter weit sehen kann. Die Steilküste mit dem Mirador del Rio in 475 Meter Höhe ist in Wolken eingehüllt. Die Bauern freut's, der Boden saugt sich voll mit dem wertvollen Gut zum Wohle der nächsten Ernte.

|

Wir sitzen lange im Fischrestaurant, ich bei einer großen Portion Papas Arrugadas, das zu meinem Leib- und Magengericht geworden ist. Draußen an der Mole wirft das Meer eine wilde Brandung an den Fels. Ich wünsche dem eifrigen Angler dort draußen, dass er heute besonders viel Glück hat.

Die Straße führt in Wellen und Kurven durch das Lavafeld. Doch anders als im Lavafeld des Timanfaya im Süden hat hier die Verwitterung schon viele Jahrtausende gewirkt und die Natur ist dabei, sich wieder auszubreiten. Sukkulenten und Wolfsmilchgewächse machen sich breit. Wie Wellen, die durch ein schwarzes Meer wandern, stehen die großen buckeligen Büsche im Chaos der Lava und formen daraus eine grüne Landschaft. Dennoch: Mailpais heißt diese Region, schlechtes Land. Für Landwirtschaft und Viehzucht ungeeignet. Selbst Ziegen meiden dieses scharfkantige Felsenmeer aus Brockenlava. Die Wolfsmilchgewächse scheinen auch nicht zu ihrer Lieblingsspeise zu gehören. Dort, wo vom Meer her sich schon der Sand auf den Weg durch das Lavafeld gemacht hat und den Boden nivelliert, kann man eine kurze Strecke laufen. Kleine sandige Buchten am Ufer laden zum Verweilen ein. Von den Weinbauern in La Geria haben sonnenhungrige Touristen gelernt, wie schwarze Lavabrocken zu Steinkreisen aufgeschichtet werden. Was dem Wein gut tut, ist auch für Sonnenhungrige gut. Die schmalen Durchgänge sind nach Süden hin geöffnet. Innerhalb der Steinwälle ist es windstill, ein idealer Ort zum Liegen und Sonnenbaden. Flach ist das Wasser in dieser Bucht, so flach wie ein Kinderbecken im städtischen Schwimmbad, weit ist der Weg durchs Wasser, bis Schwimmtiefe erreicht ist. Es wirkt wie eine Schärenlandschaft. Und wieder gesellt sich ein Bettler zu uns, ein kleiner Vogel, der aufgeregt vor uns hin und her tippelt und auf eine milde Gabe wartet. Vergebens. Enttäuscht fliegt er von hinnen. Der Nachmittag klingt aus, wir sind bei den Letzten, die den Strand verlassen. |

das Blaue Haus in Arrieta

Rückfahrt zur Unterkunft in Costa Teguise. Der kleine Ort Arrieta ist immer einen Abstecher wert. Schon am Ortseingang erwartet mich das Windspiel, gestaltet von César Manrique. Der anhaltende Wind auf der Insel hat ihn zu vielen Variationen von kinetischen Objekten angeregt, jedes auf seine Art etwas Besonderes. Die Tische im kleinen Fischerrestaurant unten am kleinen Hafen sind alle belegt, beredtes Zeichen für die Qualität der Küche. Schade, dass wir nicht bleiben können. Hinter der Häuserzeile steht eine auffallende Villa direkt am Meer, das Casa Juanita, auch das „Blaue Haus“ genannt. Seine Geschichte ist undurchsichtig, viele Mythen ranken sich um das Gebäude. Nur eins ist gewiss: Ein Vater, der nach seiner Auswanderung im fernen Venezuela zu Reichtum gekommen ist, hat dieses Haus im Jahr 1920 nach seiner Rückkehr für seine kranke Tochter gebaut. Es weicht von dem üblichen Stil der Bebauung ab und hebt sich gerade dadurch besonders hervor.

Dem Kaktus sitzt die Laus im Pelz. Das ist wörtlich zu nehmen. Zwischen Mala und Guatiza fallen mir die sorgfältig gepflegten Reihen von Opuntien, dem Feigenkaktus, auf. Oft sind die Anpflanzungen auch von Mauern umgeben. Das mutet mich merkwürdig an, denn aus Südspanien kenne ich es, dass Bauernhöfe Hecken aus Feigenkakteen als Mauerersatz haben. Sie sind wirkungsvoller als jede Mauer, denn die Widerhaken der Stacheln sind mehr als unangenehm und schrecken selbst Kaninchen ab.. Was ich hier sehe, war früher ein wichtiger Wirtschaftszweig. Dann hat ihn die Begeisterung für die Chemie zur Bedeutungslosigkeit verkommen lassen. Heute wird er wieder gepflegt und begehrt: die Koschenille. Es ist ein roter Farbstoff, der besonders für Lippenstifte und Aperitifs gefragt ist. Doch er wird nicht aus dem Feigenkaktus gewonnen, auch wenn die Früchte sehr rot aussehen. Es sind die Larven, der kleinen Cochenille-Laus, die getrocknet und zermahlen den Farbstoff liefern. Die Larven fühlen sich auf den Blättern des Feigenkaktus besonders wohl. Hier werden sie wieder gezüchtet.

Dem Kaktus sitzt die Laus im Pelz. Das ist wörtlich zu nehmen. Zwischen Mala und Guatiza fallen mir die sorgfältig gepflegten Reihen von Opuntien, dem Feigenkaktus, auf. Oft sind die Anpflanzungen auch von Mauern umgeben. Das mutet mich merkwürdig an, denn aus Südspanien kenne ich es, dass Bauernhöfe Hecken aus Feigenkakteen als Mauerersatz haben. Sie sind wirkungsvoller als jede Mauer, denn die Widerhaken der Stacheln sind mehr als unangenehm und schrecken selbst Kaninchen ab.. Was ich hier sehe, war früher ein wichtiger Wirtschaftszweig. Dann hat ihn die Begeisterung für die Chemie zur Bedeutungslosigkeit verkommen lassen. Heute wird er wieder gepflegt und begehrt: die Koschenille. Es ist ein roter Farbstoff, der besonders für Lippenstifte und Aperitifs gefragt ist. Doch er wird nicht aus dem Feigenkaktus gewonnen, auch wenn die Früchte sehr rot aussehen. Es sind die Larven, der kleinen Cochenille-Laus, die getrocknet und zermahlen den Farbstoff liefern. Die Larven fühlen sich auf den Blättern des Feigenkaktus besonders wohl. Hier werden sie wieder gezüchtet.

„... Am 1. September 1730, zwischen 9 und 10 Uhr abends, öffnete sich plötzlich die Erde bei Timanfaya, zwei Wegstunden von Yaiza. Ein gewaltiger Berg bildete sich bereits in der ersten Nacht, und Flammen schossen aus seinem Gipfel, die 19 Tage lang weiter brannten.“ In seinem Tagebuch hat der Pfarrer von Yaiza, Andrés Lorenzo Curbelo, die Ereignisse des Ausbruchs des Timanfaya-Vulkans von 1730 festgehalten (*1). Rund 800 Quadratkilometer ist Lanzarote groß. Ein Viertel davon bedeckte die Lava dieser sechs Jahre anhaltenden Ausbruchsserie und eines weiteren Ausbruchs einhundert Jahre später. Es ist der größte Vulkanausbruch auf den Kanaren in der jüngeren Geschichte, und derjenige, der das heutige Gesicht Lanzarotes entscheidend geprägt hat. Allein am 1. September 1730 bildeten sich 32 neue Vulkane.

rot ist der Kegel des Timanfaya-Vulkans

Wir fahren schweigend durch das Feld der Lava. Schnurgerade führt die Straße auf die Feuerberge zu. Rot sind die hohen Krater und schwarz die niedrigeren. Schwarz ist auch das weite Lavafeld und von harten scharfkantigen Brocken übersät. Totes Land. Kein Pfad führt hindurch, kaum eine Pflanze hat Fuß gefasst und selbst die Flechten, die als erste der Natur den Weg bereiten, tun sich noch schwer, den Stein zu besiedeln. Viele Kilometer müssen wir fahren, immer mit Blick auf einen der 300 Krater, die aus der Landschaft heraus gewachsen sind. 35 Grad zeigt heute das Außenthermometer und doch ist es nur ein ein schwacher Vergleich zu den enormen Temperaturen, die sich beim Vulkanausbruch über das Land ergossen haben. Die Besucherströme in den Timanfaya-Nationalpark sind strikt reglementiert. Zwei Wanderwege sind ausgewiesen, die man nur mit einem Führer begehen kann. Schon drei Wochen vor unserer Reise waren die Touren ausgebucht, schade. Selbst auf der Straße, die zum Besucherzentrum und dem Aussichtspunkt führt, sagen mir Schilder, dass Aussteigen verboten ist.

Eine schmale Straße führt zu dem Mirador. Von hier starten Busse zu einer 45-minütigen Rundfahrt durch das Zentrum des Vulkanausbruchs. Bergauf und bergab führt das Band der Straße, durchquert schroffe Hohlwege und schwarze sandige Ebenen, dreht eine Schleife im „Tal der Ruhe“ und steigt schließlich über eine atemberaubende Spirale zur Höhe des Timanfaya-Kraters. Tief ist der Trichter und weit der Blick über das Gebiet des Nationalparks. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Landschaft Leben existiert. Und doch, so erfahren wir, haben bereits mehr als 800 Pflanzen und Tiere diesen Raum erobert, auch wenn er noch so lebensfeindlich und tot wirkt.

Angesichts der Weite des schwarzen Lavafeldes, der Höhe der roten Feuerberge und der Tiefe der Krater ahne ich, welche Urgewalt hinter einem solchen Vulkanausbruch steht, und wie klein und schwach dagegen ich Menschenwesen bin. Nach langen Jahren von Erdbeben und Bodengrollen dauerte die Phase der Eruptionen sechs Jahre. Immer wieder von Neuem öffnete sich die Erde, türmten sich rund um die offene Erdspalte Kegel auf, über Hundert an der Zahl und verbreiteten von neuem Angst und Schrecken. Kein Ausbruch war wie der andere. Herausquellende Erdflüssigkeit, eruptive Explosionen, die die Asche und Gesteinsbrocken hoch in die Luft schleudern, Wasserfontainen, die die Glut der Lava zischend auslöschen und kochendes Meerwasser dort, wo der Lavastrom sich über den Küstenrand in die Tiefe des Atlantiks ergießt.

Eine schmale Straße führt zu dem Mirador. Von hier starten Busse zu einer 45-minütigen Rundfahrt durch das Zentrum des Vulkanausbruchs. Bergauf und bergab führt das Band der Straße, durchquert schroffe Hohlwege und schwarze sandige Ebenen, dreht eine Schleife im „Tal der Ruhe“ und steigt schließlich über eine atemberaubende Spirale zur Höhe des Timanfaya-Kraters. Tief ist der Trichter und weit der Blick über das Gebiet des Nationalparks. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Landschaft Leben existiert. Und doch, so erfahren wir, haben bereits mehr als 800 Pflanzen und Tiere diesen Raum erobert, auch wenn er noch so lebensfeindlich und tot wirkt.

Angesichts der Weite des schwarzen Lavafeldes, der Höhe der roten Feuerberge und der Tiefe der Krater ahne ich, welche Urgewalt hinter einem solchen Vulkanausbruch steht, und wie klein und schwach dagegen ich Menschenwesen bin. Nach langen Jahren von Erdbeben und Bodengrollen dauerte die Phase der Eruptionen sechs Jahre. Immer wieder von Neuem öffnete sich die Erde, türmten sich rund um die offene Erdspalte Kegel auf, über Hundert an der Zahl und verbreiteten von neuem Angst und Schrecken. Kein Ausbruch war wie der andere. Herausquellende Erdflüssigkeit, eruptive Explosionen, die die Asche und Gesteinsbrocken hoch in die Luft schleudern, Wasserfontainen, die die Glut der Lava zischend auslöschen und kochendes Meerwasser dort, wo der Lavastrom sich über den Küstenrand in die Tiefe des Atlantiks ergießt.

Der Vulkan ist erloschen, doch unter der Oberfläche brodelt es immer noch. César Manrique hat im Nationalpark ein Panoramarestaurant konzipiert. Vor dem Eingang schüttet einer der Mitarbeiter des Nationalparks Wasser in eine verrostete Röhre. Eins, zwei, drei – erst kommt Wasserdampf, dann schießt eine Fontaine hoch. Nebenan legt er einen vertrockneten Busch an eine Erdspalte, nach kurzer Zeit steigt Rauch aus dem Buschwerk, dann züngeln Flammen und schließlich brennt der Busch lichterloh. Schon einige Meter unter der Erdoberfläche beträgt die Hitze über 400 Grad. Dies machen sich die Köche des Restaurants zu Nutze und grillen die opulenten Fleischspieße mit Erdwärme. Für Picknickfreunde gibt es nebenan einen kleinen Grill für das Fleisch aus der eigenen Kühltasche. Ach ja: setzen möchte ich mich hier nicht unbedingt auf den Boden. An einigen Stellen sind die kleinen roten Lavabröckchen glühend heiß. Ein Timafaya-Brandzeichen brauche ich ja wohl nicht.

So viel Verderben und Elend dieser Vulkanausbruch mit sich gebracht hat, so viele Chancen auch für die Bauern. Lanzarote ist noch niederschlagsärmer als Fuerteventura. Doch wir sehen Felder und Weinberge, und Bauern bei der Arbeit. Der Grund sind kleine Lavakörnchen, das Picon. Es hat sich an den Steilhängen der Vulkankegel abgelagert und wird dort wie in einem Steinbruch gewonnen.

so wachsen Weinreben auf Lanzarote

Ziemlich genau in der Inselmitte liegt La Geria. Über viele Quadratkilometer ist der Boden dick bedeckt mit dem grauschwarzen Picon. Schon von weitem sehe ich die halbkreisförmigen Mauern und die Mulden. Dies ist die berühmte Weinregion von Lanzarote. In jeder der vielen Mulden steht ein grüner Weinstock. Oft sind die Mulden so tief, dass ich das Grün erst sehe, wenn ich kurz davor stehe. Die Piconkörnchen, auch Lapilli genannt, speichern die Feuchtigkeit der Nacht und geben sie gut dosiert an die Wurzeln ab. Die Mauern schützen die Pflanzen vor der Austrocknung durch den steten Wind, der auch hier herrscht. Trockenbau nennt sich diese Anbaumethode und der Wein, der auf diesem Boden wächst ist vollmundig und hat Charakter. Auch im Norden der Insel finden sich viele Anbauflächen für Trockenbau. Der Picon wird auf großen Arealen ausgebreitet und Kartoffeln, Mais, Salat und Gemüse angepflanzt.

das Monumento al Campesino

Wo die Touristenbusse stehen, da gibt es eine Sehenswürdigkeit. Auf der kargen Hochebene in der Inselmitte kreuzen sich die beiden großen Traversalen der Insel. Schon von Weitem sehe ich die Busse zu Füßen eines weißen Monuments. Beim Näherkommen erkenne ich, dass es aus weißen Kuben zusammengesetzt ist, die an Wasserkanister und Wassertanks erinnern. Es ist das Monumento al Campesino, von César Manrique entworfen. Die Bauelemente sind tatsächlich Wassertanks alter Fischerboote. Wieder kommt ein Ausflugsbus an. Eng begrenzt ist die Zeit für die Besichtigung des Denkmals und des dazugehörigen Museums bäuerlichen Lebens. Die Reiseleiterin ruft den letzten davon strebenden Gästen etwas zu, deutet auf ihre Armbanduhr. Offensichtlich die Mahnung an die notorischen Zuspätkommer, diesmal pünktlich zu sein. Schnell mal Mutti auf der Treppe des Denkmals abgelichtet, dann hinein in den ganz in weiß gehaltenen Innenhof des Museums. Ausruhen kann man sich ja später im Bus, auf der Fahrt zur nächsten Sehenswürdigkeit.

Wir sitzen im Hof. Stilgerecht sind die Holztische und Stühle deren Smaragdgrün sich wohltuend vom Weiß der Wände und des Bodens abhebt. Der große Drachenbaum spendet mir Schatten. Heute scheint endlich mal wieder die Sonne. Aus diesem Blickwinkel erkenne ich das Denkmal als Silhouette eines Landarbeiters. Ob das wohl schon jemand ebenso gesehen hat?

Erst dachte ich, es seien Nachbildungen von Staturen der Guanchen. Aber eine Tafel belehrt mich, dass die zahlreichen Figuren Werke des ortsansässigen Künstlers Juan Brito Martin sind, der aus Ton in dem ihm eigenen Stil das Leben und die Geschichte der Conejeros darstellt. Das Museum ist liebevoll gestaltet.

Luis, der Kellner, bittet uns nach dem Bezahlen des Kaffees, doch noch etwas sitzen zu bleiben. Er stellt uns einen Teller mit einem Eierkuchen, gesüßt mit Palmhonig und Zimt auf den Tisch. Ein Geschenk der Conejeros, sagt er. Renate kann jetzt wieder ihre Spanischkenntnisse einsetzen. Conejero, so erfahren wir, heißen unter den Insulanern die Lanzeroter. Ihren Spitznamen haben sie bekommen, weil sie in Hungerzeiten mit dem Fleisch der wilden Kaninchen ihr karges Mahl etwas aufgebesserten. Die Felle haben sie drunten im Hafen von Arrecife bei den Handelsschiffen gegen lebensnotwendige Waren eingetauscht. Da Luis merkt, dass Renate ihn recht gut versteht, sprudeln seine Worte wie ein Wasserfall und er erzählt uns viel über das Leben der Conejeros.

Wir sitzen im Hof. Stilgerecht sind die Holztische und Stühle deren Smaragdgrün sich wohltuend vom Weiß der Wände und des Bodens abhebt. Der große Drachenbaum spendet mir Schatten. Heute scheint endlich mal wieder die Sonne. Aus diesem Blickwinkel erkenne ich das Denkmal als Silhouette eines Landarbeiters. Ob das wohl schon jemand ebenso gesehen hat?

Erst dachte ich, es seien Nachbildungen von Staturen der Guanchen. Aber eine Tafel belehrt mich, dass die zahlreichen Figuren Werke des ortsansässigen Künstlers Juan Brito Martin sind, der aus Ton in dem ihm eigenen Stil das Leben und die Geschichte der Conejeros darstellt. Das Museum ist liebevoll gestaltet.

Luis, der Kellner, bittet uns nach dem Bezahlen des Kaffees, doch noch etwas sitzen zu bleiben. Er stellt uns einen Teller mit einem Eierkuchen, gesüßt mit Palmhonig und Zimt auf den Tisch. Ein Geschenk der Conejeros, sagt er. Renate kann jetzt wieder ihre Spanischkenntnisse einsetzen. Conejero, so erfahren wir, heißen unter den Insulanern die Lanzeroter. Ihren Spitznamen haben sie bekommen, weil sie in Hungerzeiten mit dem Fleisch der wilden Kaninchen ihr karges Mahl etwas aufgebesserten. Die Felle haben sie drunten im Hafen von Arrecife bei den Handelsschiffen gegen lebensnotwendige Waren eingetauscht. Da Luis merkt, dass Renate ihn recht gut versteht, sprudeln seine Worte wie ein Wasserfall und er erzählt uns viel über das Leben der Conejeros.

Man nehme eine Schüssel und bereite einen Rührteig. Zum Schluss ziehe man mit dem Kochlöffel noch einmal im Kreis durch den Teig und lasse ihn dann in der heißen Sonne stehen. Die Spuren des Kochlöffels im Teig, mit den Wülsten, Drehungen und den Windungen trocknen ein und werden konserviert. Je trockener der Teig wird, desto mehr Risse und Einbrüche bilden sich. Und irgendwann siedelt sich auch Leben auf dem luftgetrockneten Teig an. Was im Kleinen in der Rührschüssel passiert, hat hier vor 180 Jahren auf einer Fläche von der Größe einer deutschen Großstadt statt gefunden. Wir laufen über Platten, die sich aus Flüssiglava gebildet habeni. Tiefe Risse durchziehen den Boden aus schwarzer Lava. Wo der Unterschied liegt zwischen der Entstehung von Flüssiglava und der von Brockenlava wie im schwarzen Lavafeld weiter südlich, habe ich noch nicht gelernt, Aber die an Rührteig erinnernden Formen sehe ich sehr gut. Und zwischen den Rissen, Teigwülsten und Platten haben sich kleine Dickblattgewächse angesiedelt. Die Natur kommt zurück.

Yaiza ist der Ort, in dem der Chronist des Vulkanausbruchs, der Pfarrer Andrés Lorenzo Curbelo, lebte. Weniger als eine Handvoll Häuser sind von dem Vulkanausbruch verschont geblieben. Der kleine Platz vor der niedrigen Kirche heißt Plaza de los Remedios. Platz der Übriggebliebenen. Wir nehmen unser Picknick im Schatten eines Lorbeerbaumes ein. Ab und zu kommt ein Gast aus der gegenüberliegenden Bar, um auf der Straße seine Zigarette zu rauchen. Angeklebt an die Hauswand am schmalen Bürgersteig stehen ein paar Tische mit Aschenbecher. Die Gesetze zum Schutz der Nichtraucher sind streng in Spanien. Still ist es um die Mittagszeit, 35 Grad Celsius zeigt heute das Außenthermometer. Wir bemerken nicht, wie der Pfarrer die schwere Kirchentür schließt. Schade.

Abend am Meer. Unablässig rollen die großen Wellen von Westen heran, brechen sich schon weit draußen und verrauschen mit gebrochener Kraft und weißem Schaum zwischen den großen Lavasteinen, die in jahrhundertealter Arbeit blank geschliffen wurden. Möwen schreien und

balgen sich um einen Happen, den eine der ihren aus dem Wasser gefischt hat. Eine Katze streicht vorbei, bettelt kurz mit tiefem Blick um ein Stück Fisch von unserem Tisch, bevor sie sich weiter trollt. Ihr großer Hunger scheint schon gestillt. Der kleine Ort El Golfo liegt am Rande des Lavastroms, der sich vom Timanfaya-Vulkan westlich ins Meer ergossen hat. Es ist eine friedliche Atmosphäre. Entspannung pur nach einem Tag voller Eindrücke. Ich versinke in der Ruhe dieses Moments und verfolge still den Fall der Sonne ins Meer.

Wenn du mal nach Lanzarote kommst, dann kann ich dir, nach einem Besuch der grünen Lagune bei El Golfo, dem Kratersee des Vulkans Montaña de Golfo, einen Abend im Restaurant Costa Azul nur wärmstens empfehlen. Diese Werbung ist übrigens provisionsfrei.

balgen sich um einen Happen, den eine der ihren aus dem Wasser gefischt hat. Eine Katze streicht vorbei, bettelt kurz mit tiefem Blick um ein Stück Fisch von unserem Tisch, bevor sie sich weiter trollt. Ihr großer Hunger scheint schon gestillt. Der kleine Ort El Golfo liegt am Rande des Lavastroms, der sich vom Timanfaya-Vulkan westlich ins Meer ergossen hat. Es ist eine friedliche Atmosphäre. Entspannung pur nach einem Tag voller Eindrücke. Ich versinke in der Ruhe dieses Moments und verfolge still den Fall der Sonne ins Meer.

Wenn du mal nach Lanzarote kommst, dann kann ich dir, nach einem Besuch der grünen Lagune bei El Golfo, dem Kratersee des Vulkans Montaña de Golfo, einen Abend im Restaurant Costa Azul nur wärmstens empfehlen. Diese Werbung ist übrigens provisionsfrei.

Ein wunderschöner Sandstrand zieht sich über mehrere Kilometer von Caleta de la Famara bis zur Steilküste. Ein Traumstrand für Sonnenanbeter. Doch kein Hotel säumt die Küste. Was ist nur los? An 364 Tagen im Jahr weht ein starker Wind von der See her. Die Küstenstraße glänzt mit Sandverwehungen. Der Wind trägt den Sand viele Kilometer über eine versteppte Fläche bis hinauf in die Hochebene bei Teguise. Ein Paradies für Wind- und Wellensurfer. Der einzig windfreie Tag in diesem Jahr ist der 20. April. Wir haben es genossen.

köstliche Marmeladen gibt es auf dem Markt von Teguise zu kosten

Sonntags vormittags sind die Strände leer. Mitten im Hochland liegt die frühere Hauptstadt Teguise. Am Sonntag ist Markttag. Der ganze Ort ist ein einziger Marktstand. Alle Sprachen Europas höre ich hier und sehe alle Hautfarben von käsigweiß über sonnenbrandrot bis bronzebraun. Viel Kunstgewerbe wird hier angeboten, aber auch viel chinesische Kopierkunst. Eine Million Touristen aus England besuchen jährlich Lanzarote. Da liegt es nahe, dass hinter der Kirche ein großes Areal für englisches Fastfood unter dem Unionjack reserviert ist. Und daneben – wie könnte es anders sein - ein weiteres Areal für Original Thüringer Bratwurst unter wehenden deutschen Fahnen für die nicht ganz so zahlreichen deutschen Touristen. Etwas lockerer geht es dahinter zu. An zahlreichen Ständen werden regionale Produkten aus Lanzarote und anderen kanarischen Inseln angeboten: eingelegte, Oliven, hausgemachte Mojo, Papas Arrugadas in ihrer Rohform, Gemüsemarmelade, Kaktusspiesse und süße Alfajores. Der Streuselkuchen nach deutscher Art kommt übrigens aus dem Nachbarort von Teguise.

Ein Musiker spielt auf dem kleinen Platz vor der Bronzestatue. Was ihm an Gesangeskunst fehlt, ersetzt er durch die Kraft seiner Verstärkeranlage. Der Wind, der heute morgen wieder einsetzte, hat auf diesem kleinen Platz keine Chance. Um so stärker brennt die Sonne. Wenn ich mal eine Studie der sommerlichen Kopfbedeckungen machen will, werde ich mich hier in den Schatten des kleinen Cafés setzen. Am Ende des Tages werde ich dann ein dickes Buch fertig haben. Und danach widme ich mich dem Studium der Tattoos. Der Verkäufer mit seinen breitkrempigen Strohhüten zumindest macht heute das Geschäft seines Lebens.

Ein Musiker spielt auf dem kleinen Platz vor der Bronzestatue. Was ihm an Gesangeskunst fehlt, ersetzt er durch die Kraft seiner Verstärkeranlage. Der Wind, der heute morgen wieder einsetzte, hat auf diesem kleinen Platz keine Chance. Um so stärker brennt die Sonne. Wenn ich mal eine Studie der sommerlichen Kopfbedeckungen machen will, werde ich mich hier in den Schatten des kleinen Cafés setzen. Am Ende des Tages werde ich dann ein dickes Buch fertig haben. Und danach widme ich mich dem Studium der Tattoos. Der Verkäufer mit seinen breitkrempigen Strohhüten zumindest macht heute das Geschäft seines Lebens.

Haria im Tal der tausend Palmen

40 Grad zeigt das Thermometer, als wir Teguise nach der Mittagszeit verlassen. Haria ist unser Ziel, ein Ort in einem nördlich gelegenen Hochtal. Dort erhoffen wir uns kühlere Temperaturen. Diese Region wird auch das „Tal der tausend Palmen“ genannt. Und tatsächlich. Ein Meer von Palmen liegt zu meinen Füßen, als wir am Aussichtspunkt eine Stopp einlegen. Unter uns fällt der Berg steil ab. Über eine Serpentinenstraße schlängeln wir uns in die Tiefe des Tales.

Etwas Formel-1-Atmosphäre gefällig? Alle Stühle auf der Terrasse der Bar El Rincon de Quimo sind zum Großbildschirmfernseher ausgerichtet. Gewaltige Lorbeerbäume spenden angenehmen Schatten, das Thermometer ist nicht sonderlich tief gefallen. Der leichte Wind kühlt. Das Vogelgezwitscher in der Baumkrone übertönt selbst das Heulen der Boliden im Fernseher. Alonso fällt auf Platz 8 zurück. Die Conejeros verlassen schon vor dem Ende des Rennens enttäuscht die Bar. Ein Spatz muss sich sehr bemühen, das große Stück Pommes Frites, das ihm ein Holländer zu wirft, davon zu tragen. Aber der Einsatz lohnt sich, zumindest solange, bis ein anderer ihm das Stück abjagt. Ach ja: Vettel hat gewonnen.

Etwas Formel-1-Atmosphäre gefällig? Alle Stühle auf der Terrasse der Bar El Rincon de Quimo sind zum Großbildschirmfernseher ausgerichtet. Gewaltige Lorbeerbäume spenden angenehmen Schatten, das Thermometer ist nicht sonderlich tief gefallen. Der leichte Wind kühlt. Das Vogelgezwitscher in der Baumkrone übertönt selbst das Heulen der Boliden im Fernseher. Alonso fällt auf Platz 8 zurück. Die Conejeros verlassen schon vor dem Ende des Rennens enttäuscht die Bar. Ein Spatz muss sich sehr bemühen, das große Stück Pommes Frites, das ihm ein Holländer zu wirft, davon zu tragen. Aber der Einsatz lohnt sich, zumindest solange, bis ein anderer ihm das Stück abjagt. Ach ja: Vettel hat gewonnen.

Fantastisch. Einfach nur fantastisch ist der Blick vom Mirador del Rio auf die Insel Graciosa. Im fernen Dunst bilden sich auch noch die Schwesterinseln Montana Clara und Alegranza ab. César Manrique hat eine ehemalige Flakstation zu einem der schönsten Aussichtspunkte umgewandelt. Ich sitze bei einem Batido de Fruta vor der großen Panoramascheibe und blicke wie ein Vogel aus der Höhe auf die Insel Graciosa. Unter mir breitet sich das azurblaue Meer aus. Ein Fischerboot passiert die Meerenge, die Fähre zieht einen großen weißen Bogen durch das Wasser auf dem Weg nach Orzola. Es ist ein Ort zum Verweilen und Besinnen. Ein weißer Falter vergnügt sich an den kleinen lila und gelben Blüten am Rande der Außenterrasse. Das Rauschen der Brandung überwindet mit Bravour den Höhenunterschied von 475 Meter bis zu mir.

Wie auf keiner anderen der kanarischen Inseln ist Lanzarote durch den Vulkanismus geprägt. Schon wie beim ersten Besuch hat auch dieses Mal Lanzarote einen tiefen Endruck bei mir hinterlassen. Es war mit Sicherheit nicht mein letzter Besuch dieser außergewöhnlichen Insel. Die schwarze Vulkanlandschaft mag nicht jedermanns Sache sein. Das ist auch gut so. Aber ich habe auch dieses Mal das Gefühl, der Kraftquelle unseres Planeten nahe zu sein.

*1 - http://de.wikipedia.org/wiki/Timanfaya-Nationalpark, Creative Commons Attribution/Share Alike