|

"Sollen wir Sie anschieben?" Das nette Angebot kommt von einer Gruppe älterer Herrschaften, die ich gerade eben erst hinter mir gelassen habe. Ich lache und bedanke mich. Was ich brauche ist eher eine Orientierungshilfe. Denn an keinem der drei Wege steht ein Wegweiser und so bin ich erst mal automatisch den Weg zum Bahndamm hoch gefahren. Auf halbem Wege habe ich dann das Tor bemerkt: Privatgelände. Es ist der Eingang zur Draisinenstation, an der der Radweg beginnen soll. Doch da oben komme ich nicht weiter.

Zwei Radwanderer nehmen den mittleren Weg. Ich folge ihnen. Hinter der Bahnbrücke finde ich dann das große Schild, das mir den Weg weist. Eine Rampe führt zur Brücke hoch, wo sich die älteren Herrschaften gerade |

mit einer der bunten Draisinen vertraut machen. Ich überquere die rostige Bahnbrücke und verlasse wieder den Bahndamm. Auf den Wiesen liegt noch der Morgentau, glänzende Pünktchen, die im Sonnenschein auf den Grasspitzen zu tanzen scheinen. Irgendwo links vor mir liegt die Glan-Mündung, versteckt hinter Büschen und Bäumen. So eng wie das Nahetal, so eng ist auch der Einschnitt, aus dem der Glan heraus kommt. Weinberge ziehen sich ins Tal hinein, Steillage, damit die Trauben genügend Sonne bekommen. Die Trauben sind schon prall und grün, freuen sich auf die angekündigte Sonne der nächsten Tage, um ihren Öchslegehalt zu steigern.

Das alte Bahnwärterhäuschen steht leer. Die Fensterläden sind verrammelt, ein schweres Schloss sichert die Tür. Am Gartenzaun steht ein Apfelbaum, reich an dicken, rotbackigen Früchten. Viele liegen schon am Boden, haben Wurmstiche und faule Stellen. Einige der Äpfel am Ast vor mir schauen mich herausfordernd an, bitten mich regelrecht, sie ein Stück des Weges mit zu nehmen. Die Bitte sei ihnen gewährt.

Das alte Bahnwärterhäuschen steht leer. Die Fensterläden sind verrammelt, ein schweres Schloss sichert die Tür. Am Gartenzaun steht ein Apfelbaum, reich an dicken, rotbackigen Früchten. Viele liegen schon am Boden, haben Wurmstiche und faule Stellen. Einige der Äpfel am Ast vor mir schauen mich herausfordernd an, bitten mich regelrecht, sie ein Stück des Weges mit zu nehmen. Die Bitte sei ihnen gewährt.

Inzwischen habe ich die Bahntrasse wieder erreicht. Neben mir höre ich Stimmen. Mit Lachen und Winken überholt mich die Gruppe der älteren Herrschaften auf ihrer Draisine. Es ist eine Fahrraddraisine, zwei bis drei treten in die Pedale, die anderen sitzen dahinter am "Konferenztisch". Weit kommen sie nicht. Eine Bahnschranke bremst sie aus. Sie müssen anhalten und die Bahnschranke von Hand öffnen, der Autoverkehr hat Vorrang. Ich winke ihnen zu und radle weiter.

Am alten Bahnhof von Meisenheim gibt es keinen Bahnhofsvorsteher mehr. Zwei ausrangierte Güterwaggons dienen jetzt den "Draisinentour"isten, die hier Station machen. Eine Familie hebt gerade eine Draisine von den Schienen. Kommt etwa jemand entgegen? Ich drehe mich um. "Keine Angst, da kommt niemand", ruft mir der junge Vater lachend zu. Heute ist ein gerader Kalendertag, da fahren alle Draisinen von Staudenheim her kommend in Richtung Süden, morgen ist ein ungerader Tag, da geht es in umgekehrter Richtung. Ihre Taschen können sie im Gepäckwagen einschließen, können nochmals den Toilettenwagen benutzen, bevor es in die schmucke Altstadt von Meisenheim geht. Ich bummele durch die Altstadt, bewundere die Fachwerkfassaden und genehmige mir einen gefrorenen Joghurt in der Eisdiele. Es ist Schulschluss. Mit der Wespe, die meinen "eisigen Berg" umschwärmt, treffe ich die Vereinbarung, dass alles das, was auf meinem Löffel ist, mir gehört. Sie darf sich hingegen an dem süßen Joghurt auf dem Teller erfreuen. Sie stimmt zu. Am Eisschalter drängeln sich die Schüler und Schülerinnen.

Am alten Bahnhof von Meisenheim gibt es keinen Bahnhofsvorsteher mehr. Zwei ausrangierte Güterwaggons dienen jetzt den "Draisinentour"isten, die hier Station machen. Eine Familie hebt gerade eine Draisine von den Schienen. Kommt etwa jemand entgegen? Ich drehe mich um. "Keine Angst, da kommt niemand", ruft mir der junge Vater lachend zu. Heute ist ein gerader Kalendertag, da fahren alle Draisinen von Staudenheim her kommend in Richtung Süden, morgen ist ein ungerader Tag, da geht es in umgekehrter Richtung. Ihre Taschen können sie im Gepäckwagen einschließen, können nochmals den Toilettenwagen benutzen, bevor es in die schmucke Altstadt von Meisenheim geht. Ich bummele durch die Altstadt, bewundere die Fachwerkfassaden und genehmige mir einen gefrorenen Joghurt in der Eisdiele. Es ist Schulschluss. Mit der Wespe, die meinen "eisigen Berg" umschwärmt, treffe ich die Vereinbarung, dass alles das, was auf meinem Löffel ist, mir gehört. Sie darf sich hingegen an dem süßen Joghurt auf dem Teller erfreuen. Sie stimmt zu. Am Eisschalter drängeln sich die Schüler und Schülerinnen.

Von der Altstadt aus geht es steil nach oben. Für die Bahntrasse ist ein Einschnitt in den Berg gehauen worden. Schattig ist es dort auf dem Radweg. Hinter Meisenheim weitet sich das Tal. Die gewellten Berghänge treten zurück, Felder überziehen das Tal. Sie sind schon weitgehend abgeerntet. Grau ragen die Stängel des Raps hoch. Wie ein riesiger Igel, der sich zusammen kauert, sieht der kleiner Hügel mit diesen Stacheln aus. Nur der Mais steht noch hoch und grün. Im Moment scheint es mir, als habe er gerade die zweite Blüte erlangt. Weiße Winden ziehen sich entlang des Radweges an den Maisstangen hoch, recken ihre Blüten der Sonne entgegen.

Die alte Bahntrasse mit den verrosteten Schienen ist der rote Faden für den Radweg. Mal radle ich neben den Schienen, mal überquere ich sie, mal weicht der Radweg in weitem Bogen von der Trassenführung ab, wie jetzt. Der Weg ist eine ganz alte Landstraße. Eine Brücke überquert den Glan. Das Pflaster ist grob, so wie es vor hundert Jahren und länger üblich wurde. Der Radfahrer, der mir entgegen kommt, sucht sich die glatteste Strecke aus, so weit man davon sprechen kann. Die Brücke stammt noch so, wie sie ist, aus dem Mittelalter, mindestens.

Die alte Bahntrasse mit den verrosteten Schienen ist der rote Faden für den Radweg. Mal radle ich neben den Schienen, mal überquere ich sie, mal weicht der Radweg in weitem Bogen von der Trassenführung ab, wie jetzt. Der Weg ist eine ganz alte Landstraße. Eine Brücke überquert den Glan. Das Pflaster ist grob, so wie es vor hundert Jahren und länger üblich wurde. Der Radfahrer, der mir entgegen kommt, sucht sich die glatteste Strecke aus, so weit man davon sprechen kann. Die Brücke stammt noch so, wie sie ist, aus dem Mittelalter, mindestens.

Viel Mühe gab es früher auch für die Arbeiter in den Steinbrüchen, Welche Mengen an Stein hier gebrochen wurde, kann ich daran erkennen, wie breit der Güterbahnhof angelegt war. Nur die Gebäude der Verladestation stehen noch. Die Gleise sind demontiert. Der Wald am Hang ist dicht. Die Laubbäume sind dabei, sich mit ihrem bunten Herbstkleid zu schmücken.

Früher war die Bahnstrecke mal zweigleisig. Der Radweg führt jetzt schon eine Zeitlang neben den Bahngleisen her. Immer wieder treffe ich DraisinenfahrerInnen, die an den zahlreichen Rastplätzen Picknick machen, oder mit einem Hallo an mir vorbei sausen. An den Brücken, die über den Glan führen, wird es für die Radfahrer eng. "Absteigen" heißt es. Ich halte mich auch daran, damit nicht eine Schnalle meiner Packtaschen am Schutzzaun abgerissen wird. Nicht nur auf den Schienen ist viel los. Auch auf dem Radweg begrüße ich immer wieder Radler. Dennoch bleibt immer noch viel Platz zum freien Radeln.

Für die Draisinentouristen ist in Altenglan Schluss. Vierzig Kilometer sind auch sie geradelt. Ich stecke mir ein paar Prospekte zur "Draisinentour" ein. Das ist doch eine Alternative zum Tourenrad und eine lustige dazu. Wer die Draisinentour gut geplant hat, kann von Altenglan aus seine Fahrt mit der Bundesbahn fortsetzen.

Früher war die Bahnstrecke mal zweigleisig. Der Radweg führt jetzt schon eine Zeitlang neben den Bahngleisen her. Immer wieder treffe ich DraisinenfahrerInnen, die an den zahlreichen Rastplätzen Picknick machen, oder mit einem Hallo an mir vorbei sausen. An den Brücken, die über den Glan führen, wird es für die Radfahrer eng. "Absteigen" heißt es. Ich halte mich auch daran, damit nicht eine Schnalle meiner Packtaschen am Schutzzaun abgerissen wird. Nicht nur auf den Schienen ist viel los. Auch auf dem Radweg begrüße ich immer wieder Radler. Dennoch bleibt immer noch viel Platz zum freien Radeln.

Für die Draisinentouristen ist in Altenglan Schluss. Vierzig Kilometer sind auch sie geradelt. Ich stecke mir ein paar Prospekte zur "Draisinentour" ein. Das ist doch eine Alternative zum Tourenrad und eine lustige dazu. Wer die Draisinentour gut geplant hat, kann von Altenglan aus seine Fahrt mit der Bundesbahn fortsetzen.

|

Ein Brummen steigt aus dem Wäldchen hoch, wird immer lauter. Im Einschnitt, den die Bahnschienen zwischen die Bäume geschlagen haben, steigt ein Flugzeug hoch. Es scheint fast so, als würde es von den Schienen aus starten. Hinter dem Wäldchen liegt Ramstein. Im Flugzeug todbringendes Kriegsgerät, das von hier aus in die Kriegsgebiete im Nahen und Fernen Osten gebracht wird. Ich überquere die Bahnschienen. Hier mündete früher mal eine Nebenstrecke ein. Nun ist sie zu einem Fahrrad- und Freizeitweg geworden.

Von nun an geht es stetig bergan. Die Steigung ist kaum spürbar. Auf Brücken geht es über kleine Bäche und Täler. Nur an der Hauptstraße, da wurde die Eisenbahnbrücke abgerissen. Durch zwei Drängelgitter und eine steile Rampe geht es zur Straße runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Da kein Platz ist, um mit dem Fahrrad bei dem wirklich steilen Anstieg in Fahrt zu kommen, bleibt mir nur die Mühe des Schiebens. Da haben die Planer schlechte Arbeit geleistet. Eine weniger steile Rampe wäre hier sehr nützlich. Die Bahntrasse ist auf einer Aufschüttung durch das Tal des Glan gelegt worden, um eine gleichmäßige Steigung her zu stellen. Dazu wurde seiner Zeit auch der Lauf des Glan verlegt. Die Frauen in Nanzdietschweiler hat es gefreut. Sie haben damals eine neue, für damalige Verhältnisse sehr komfortable Waschstelle am Glan bekommen. |

Hinter Nanzdietschweiler stellt sich ein Bergrücken der Bahntrasse in den Weg. Die Bergbauingenieure durchbohrten ihn mit einem Tunnel. Der Glan hat es sich da leichter gemacht. In kühnem Bogen umrundet er die Bergnase.

Eine Bewegung am Wegesrand macht mich aufmerksam. Zwei kleine Kerle huschen durchs Gras. Ich bleibe stehen und nehme die Kamera zur Hand. Etwa dreißig Meter vor mir spielen zwei Eichhörnchen, offensichtlich eine kleine Familie. Während das größere Eichhörnchen aufrecht sitzt und nach mir schaut, springt das kleinere um es herum, wohl Mutter mit Kind. Das Kleine spielt unbekümmert, rennt um die Mutter herum, kuschelt sie ein wenig, springt wieder in weitem Kreis um sie. Mal fliegt der buschige Schwanz in die Höhe, mal sitzt es still. Wiieder bei der Mutter, versucht es, noch etwas Milch von den Zitzen zu bekommen. Mutti lässt es gewähren, bleibt aufrecht sitzen und passt auf, dass von mir keine Gefahr aus geht. Kein Angst, kleine Eichhörnchen, ich will euch nichts Böses. Gute zehn Minuten beobachte ich sie mit meinem Teleobjektiv. Plötzlich huschen beide ins Gebüsch. Von oben kommt ein Fahrradfahrer. Er sieht die beiden erst im letzten Moment. Als er an mir vorbei fährt, entschuldigt er sich mit den Worten: "Ich habe sie leider nicht gesehen." Ich habe auf jeden Fall viele schöne Fotos machen können.

|

65 Kilometer zeigt der Tageskilometerzähler an. Es geht auf den Abend zu. Hinter Elschbach biege ich ab zum Ohmbach-Stausee. Im Landgut Hotel Jungfleisch lasse ich mich an diesem Abend mit einem feinen Essen verwöhnen. Das Restaurant des Hotels ist eine Empfehlung wert.

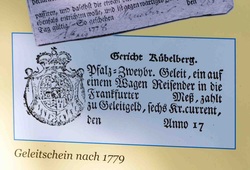

Der nächste Morgen: Auf dem Flugplatz Ramstein herrscht reger Betrieb. Scheinbar schwerfällig wie Enten mit ihrem dicken Hintern starten in unablässiger Folge militärische Transportflugzeuge in den blauen Himmel, gewinnen langsam an Höhe und lassen ihr sonores Brummen noch lange vernehmen. Mit interessanten Informationen wird mein Morgen angereichert. Bei Schönenberg-Kübelberg kreuzten sich im Mittelalter zwei wichtige Handelsstraßen. Das Kurpfälzische Gebiet ragte hier in das Gebiet des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken hinein. Da die Zeiten sehr unruhig waren und die Händler auf dem Weg zur Frankfurter Messe der Gefahr eines räuberischen Überfalls ausgesetzt waren, mussten sich die Händler vom Landesherren einen Geleitschein kaufen. Damit wird ihnen das sichere Geleit zugesichert. Jüdische Händler mussten übrigens einen erhöhten Betrag zahlen. Ich bin sicher, dass alle Händler, die es ohne Geleitschein versuchten, dies bitter bereuten. Ein Schelm sei, wer Böses dabei denkt.

|

Still ruht der Ohmbachsee. Nur ein paar Jogger begleiten mich beim Start in den neuen Tag. Vor Waldmohr endet die für den Radweg ausgebaute Bahntrasse. Da die Brücke über die A6 in Reparatur ist, muss ich eine Umleitung durch den Wald fahren. Es ist unglaublich, wie viele Leute morgens mit Hunden durch den Wald gehen. Zum Glück sind sie so vernünftig, dass sie ihre Tiere bei meinem Nahen anleinen. Heute ist ein Sonnentag. Trotz des dichten Blattwerks bricht immer wieder mal ein Sonnenstrahl durch und beleuchtet eine kleine Szenerie, sei es ein buntes Blatt, ein Pilz oder ein Fleckchen Moos.

|

auf der Adebar-Route erwarten mich schon die Störche

auf der Adebar-Route erwarten mich schon die Störche

Schon bald habe ich den höchsten Punkt der Radstrecke erreicht. Nun geht es durch die Innenstadt von Homburg hindurch ins Bliestal. Die Homburger Stadtväter haben ein Herz für Radfahrer. Ein breiter Radweg führt entlang der Shoppingmeile. Hinter dem Ortsende verweist ein Schild auf das Römermuseum Schwarzenacker. Es zeigt die Ausgrabung einer römischen Siedlung, die von der Zeit um Christi Geburt bis zu ihrer Zerstörung durch die Alemannen im Jahre 275 hier stand. Gebäude, Außenanlagen, Straßen und Kanäle sind zu besichtigen, doch ich bin noch zu früh dran für eine Besichtigung.

Drei Radwege vereinen sich hinter Homburg: der Glan-Blies-Radweg, der Saarlandradweg und die Adebar-Tour. Und wie gerufen stehen dann auch drei Störche vor mir auf der Wiese. Argwöhnig beobachten sie die Spaziergänger, die ihre Hunde zum Auslauf führen. Doch Störche gehören wohl nicht zu deren Beute. Sie lassen sie unbehelligt. Die Wiese ist am Vortag frisch gemäht worden. Da ist wohl so manch mundfertiger Happen für die Störche zu finden. Jetzt liegt noch der Morgentau auf dem Heu. Es ist ein süsslicher Geruch, es riecht wie Marzipan. Das ist mir noch nie zuvor aufgefallen. Eine Wohltat für die Geruchsorgane angesichts der Gerüche der Kläranlage, die ich gerade passiert habe.

Drei Radwege vereinen sich hinter Homburg: der Glan-Blies-Radweg, der Saarlandradweg und die Adebar-Tour. Und wie gerufen stehen dann auch drei Störche vor mir auf der Wiese. Argwöhnig beobachten sie die Spaziergänger, die ihre Hunde zum Auslauf führen. Doch Störche gehören wohl nicht zu deren Beute. Sie lassen sie unbehelligt. Die Wiese ist am Vortag frisch gemäht worden. Da ist wohl so manch mundfertiger Happen für die Störche zu finden. Jetzt liegt noch der Morgentau auf dem Heu. Es ist ein süsslicher Geruch, es riecht wie Marzipan. Das ist mir noch nie zuvor aufgefallen. Eine Wohltat für die Geruchsorgane angesichts der Gerüche der Kläranlage, die ich gerade passiert habe.

|

Auf einer Höhe erblicke ich eine Kapelle. Als ich das Buschwerk entlang des Bahndamms umrunde, stehe ich urplötzlich am Ortsanfang von Blieskastel. Hier beginnt auch die Trasse der ehemaligen Bliestalbahn. 1879 wurde sie eröffnet, verband Jahrzehnte Homburg mit Saargemünd, erlebte das Schicksal der mal weit offenen, mal hermetisch geschlossenen Grenze zwischen Lothringen und dem Saarland und wurde ab dem Jahr 1951 in Teilstrecken nach und nach stillgelegt, bis schließlich 1991 der letzte Zug von Reinheim nach Homburg fuhr. Jetzt ist die Bahntrasse zu einem komfortablen Rad- und Freizeitweg ausgebaut, der, wie ich sehe, gut angenommen wird. Blieskastel ist ein kleines Freilichtmuseum. Seine Blüte erlebte es im 18. Jahrhundert, als die Reichsgrafen "von der Leyen"

|

ihre Residenz hierher verlegten. Die Barockbauten aus dieser Zeit prägen auch heute noch das Stadtbild. Doch diese Blüte hielt nicht lange an. Mit der französischen Revolution wurden die Reichsgrafen vertrieben. Blieskastel verfiel für knapp einhundert Jahre in einen Dornröschenschlaf. Wikipedia hat aber noch etwas über Blieskastel zu berichten: "Seit April 2012 ist Blieskastel Mitglied der Cittaslow, einer 1999 in Italien gegründeten weltweiten Vereinigung von Städten, die sich einem gesundem, genussvollem Essen aus heimischen Produkten, der nachhaltigen Stärkung der regionalen Kultur, der Gastfreundschaft, einer sanften und menschlichen Entwicklung der Infrastruktur, dem Erhalt der Landschaft und dem aktiven Umweltschutz verschrieben haben." Das ist doch mal was.

Weiter führt mein Weg mich Richtung Süden. Der Radweg ist asphaltiert, da rollt das Rad ausgezeichnet. Immer wieder gibt es Picknickplätze. Kreuzungen mit Straßen sind gut beschildert und Informationstafeln geben Aufschluss über Geschichte und Besonderheiten der Ortschaften, die ich durchquere. Wäre da bei Herbitzheim nicht eine dieser großen Informationstafeln gewesen, dann wäre mir der weiße Durchbruch in der Mauer nicht besonders aufgefallen. Hier wurde vor einhundert Jahren der Kalk verladen, der direkt daneben in einem Kalkofen gebrannt worden ist. Immerhin fanden durch diesen Betrieb 75 Menschen Brot und Arbeit. Bei Bliesdalheim gibt es einen Steinbruch, der bereits zu Römerzeiten genutzt wurde. Halbfertige Reiterstandbilder, die im Steinbruch gefunden wurden, stehen im Deutschen Museum zu Speyer.

Weiter führt mein Weg mich Richtung Süden. Der Radweg ist asphaltiert, da rollt das Rad ausgezeichnet. Immer wieder gibt es Picknickplätze. Kreuzungen mit Straßen sind gut beschildert und Informationstafeln geben Aufschluss über Geschichte und Besonderheiten der Ortschaften, die ich durchquere. Wäre da bei Herbitzheim nicht eine dieser großen Informationstafeln gewesen, dann wäre mir der weiße Durchbruch in der Mauer nicht besonders aufgefallen. Hier wurde vor einhundert Jahren der Kalk verladen, der direkt daneben in einem Kalkofen gebrannt worden ist. Immerhin fanden durch diesen Betrieb 75 Menschen Brot und Arbeit. Bei Bliesdalheim gibt es einen Steinbruch, der bereits zu Römerzeiten genutzt wurde. Halbfertige Reiterstandbilder, die im Steinbruch gefunden wurden, stehen im Deutschen Museum zu Speyer.

der Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim

der Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim

Überhaupt die Römer. Vor mir stehen im Tal mehrere großflächige Zelte. Es ist der Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim, eine noch junge Ausgrabungsstätte von großer Bedeutung. Das Grab der Keltenfürstin von Reinheim zeugt davon, dass hier schon die Kelten eine bedeutende Siedlung errichtet hatten. Sie wurden von den Römern vertrieben, die eine eigene Stadt errichteten. Das Bliestal muss für die Römer eine lebenswerte Region gewesen sein. Anders ist es nicht zu erklären, dass zwischen Homburg und Saargemünd so viele römische Stätten zu finden sind.

Aber Moment mal. Neben einem der großen Zelte steht das Ortsschild von Blliesbruck. Es ist ein französisches Ortsschild. Wieso Frankreich? Bin ich etwa schon über die Grenze gefahren? Ich habe keinen Hinweis gesehen. Ich weiß, dass gerade eben die Schilder am Radweg noch in deutscher Sprache waren. Ich laufe am Radweg zurück und finde tatsächlich den Grenzstein. Ein alter verwitterter Granitblock, mit Moos überzogen. Auf der Nordsseite steht ein großes D auf der Südseite das F. Entlang der saarländisch französischen Grenze spielt der Grenzverlauf keine Rolle mehr. Hier lebt Europa. Als Saarländer bin ich stolz darauf.

Kurz hinter dem archäologischen Park steht der alte Bahnhof. die Rasenfläche drum herum ist gepflegt, ein Spielplatz angelegt. Doch die Eingänge im Erdgeschoss sind vermauert. Im Bistro hinter dem Bahnhof genehmige ich mir eine Stärkung. Eigentlich hat die Küche zu. Doch die Wirtin erbarmt sich meiner, macht mir ein großes Schinkenbrot und zeigt mir die Steckdose, an der ich den Fahrradakku aufladen kann.

Aber Moment mal. Neben einem der großen Zelte steht das Ortsschild von Blliesbruck. Es ist ein französisches Ortsschild. Wieso Frankreich? Bin ich etwa schon über die Grenze gefahren? Ich habe keinen Hinweis gesehen. Ich weiß, dass gerade eben die Schilder am Radweg noch in deutscher Sprache waren. Ich laufe am Radweg zurück und finde tatsächlich den Grenzstein. Ein alter verwitterter Granitblock, mit Moos überzogen. Auf der Nordsseite steht ein großes D auf der Südseite das F. Entlang der saarländisch französischen Grenze spielt der Grenzverlauf keine Rolle mehr. Hier lebt Europa. Als Saarländer bin ich stolz darauf.

Kurz hinter dem archäologischen Park steht der alte Bahnhof. die Rasenfläche drum herum ist gepflegt, ein Spielplatz angelegt. Doch die Eingänge im Erdgeschoss sind vermauert. Im Bistro hinter dem Bahnhof genehmige ich mir eine Stärkung. Eigentlich hat die Küche zu. Doch die Wirtin erbarmt sich meiner, macht mir ein großes Schinkenbrot und zeigt mir die Steckdose, an der ich den Fahrradakku aufladen kann.

Wieder überquert der Radweg eine Straße. Ich muss feststellen, dass die französischen Behörden im Straßenverkehr höflicher zu sein scheinen, als die Deutschen. Heißt es auf deutscher Seite "Radfahrer absteigen", was mich eher an einen Befehlston erinnert, so sagen die Franzosen "Gewähren Sie die Vorfahrt", in meinen Augen ein eher höflicher Ton.

Unten im Tal liegt liegt das Dorf. Die Kirche neben dem Bürgermeisteramt hat den Kirchturm, der für Lothringen typisch ist: schmal, mit einer langgezogenen Spitze. Eben schlägt die Glocke zwölf. Von der deutschen Seite kommt die Erwiderung. Hier, bei Blies-Ebersing, verlässt der Radweg mit der Bahntrasse die Talsohle der Blies. Während der Fluss sich noch Zeit für ein paar ausgedehnte Schleifen nimmt, steuert der Radweg auf direktem Wege auf Saargemünd zu. Langsam, aber stetig steigt der Weg an. Ein Straßenviadukt überquert ihn in einem langen Hohlweg, der in den Berg geschnitten ist. Am Ortsanfang von Saargemünd endet der Radweg abrupt. Über innerörtliche Straßen geht es hinunter ins Stadtzentrum. Hier vereinigen sich Blies und Saar.

Hier endet auch nach 125 Kilometern der Glan-Blies-Radweg. Ich erinnere mich, dass ich an dieser Stelle von Saargemünd aus vor zwei Jahren zu einer Radtour entlang des Saarkohlenkanals gestartet bin. Nach einem kurzen Aufenthalt steige ich wieder aufs Rad und fahre zum Ausgangspunkt in Staudenheim zurück. Ich stelle fest, dass der Glan-Blies-Radweg eine ideale Verbindung ohne bedeutsame Steigungen zwischen Rhein und Saar herstellt.