Der Hessische BahnRadweg - Teil 2:

von Fulda über Bad Hersfeld nach Hanau

Mai 2014

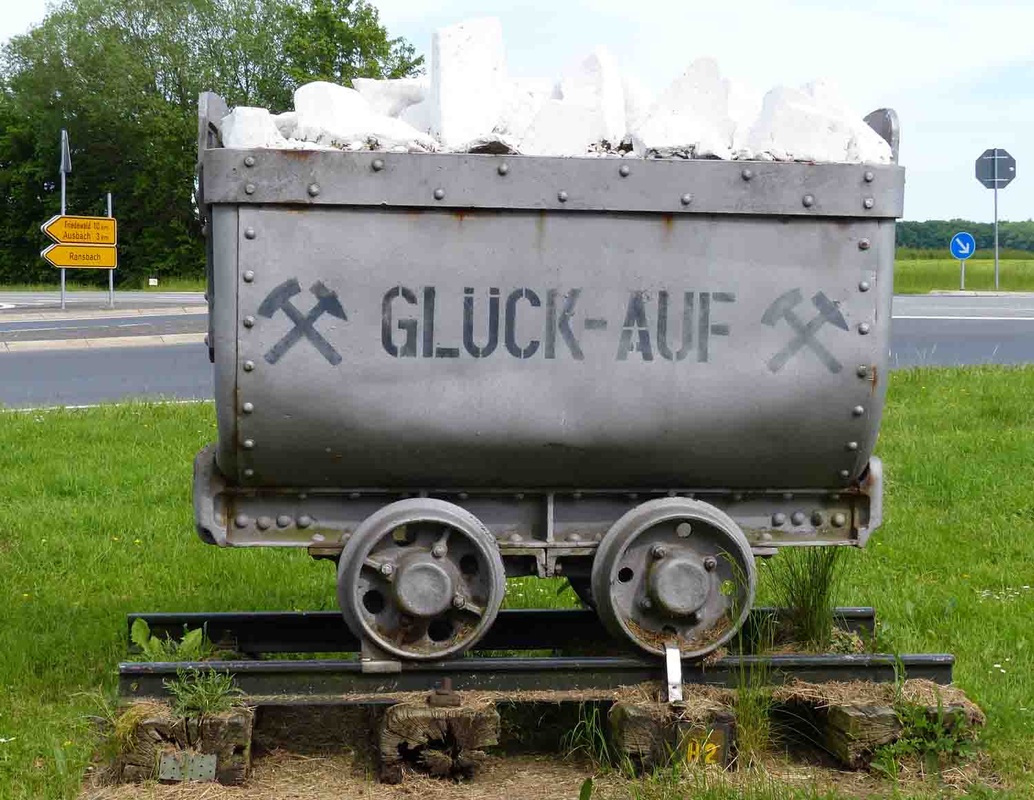

Einst fuhr das "Bähnle" von Fulda über den großen Berg nach Hilders. Braunkohle und Basaltsteine transportierte es fast hundert Jahre lang und auch viele Menschen, die in der Röhn Erholung suchten. Doch die politische wie die wirtschaftliche Entwicklung ging nach dem Zweiten Weltkrieg an dieser Region vorbei. Heute sind die Gleise der Biebertalbahn demontiert, der Schotter asphaltiert.

Von der Fulda her führen mich die Schilder nach Petersberg hoch. Markant erhebt sich der Rauschenberg aus dem Häusermeer hervor. Ich muss ganz um ihn herum, um die Trasse des Milseburgradweges zu erreichen.

Von der Fulda her führen mich die Schilder nach Petersberg hoch. Markant erhebt sich der Rauschenberg aus dem Häusermeer hervor. Ich muss ganz um ihn herum, um die Trasse des Milseburgradweges zu erreichen.

Start des Milseburgradweges

Start des Milseburgradweges

Ich radle unter strahlend blauem Himmel Richtung Osten. Vor mir erstreckt sich eine grüne Landschaft, in der das Korn reift und Bauern das erste Heu des Jahres einbringen. Welch herrlicher Blick. Weit voraus reckt die Mildeburg ihre Charakternase in die Höhe. Selbst die Wasserkuppe, die sich so oft vornehm mit einem Wolkenkranz ziert, hat heute ihren Scheitel frei gelegt. Wie ein Knopf liegt obenauf die Kuppel des Radom, von der füher die NATO weit in den Ostblock hinein lauschte.

Der Radweg führt in eine leichte Senke hinein, um nach ein paar Kilometern wieder anzusteigen, kaum merklich am Anfang aber unaufhörlich. Ein lustiges Schild am Wegesrand, von Kinderhand gemalt, fällt mir auf: "Sicherheit für unsere Hühner!!" fordern Sina und Hanna. Ja ja, die wilden Rentner mit ihren flotten Elektrorädern, und nun bin ich auch einer von ihnen.

Kleine Dörfer liegen am Wegesrand. Die alten Bahnhöfe sind schon lange in privater Hand. Immer wieder kreuzt die Landstraße den Radweg. Es sind keine verkehrsreichen Straßen, aber dennoch gefährlich. Weißrote Sperren auf dem Radweg verlangsamen meine Geschwindigkeit, Signale der ehemaligen Bahnanlage weisen ebenso auf die Gefahr hin. Doch auch Autofahrer müssen sich hüten, denn ein Starenkasten achtet auf die gemäßigte Geschwindigkeit. Ich beobachte die heran brausenden Autofahrer, wie sie kurz vor dem Blitzer herunter bremsen. Da sind mir die alten Bahnbrücken, die immer noch über viele Straßen führen, lieber.

Der Radweg führt in eine leichte Senke hinein, um nach ein paar Kilometern wieder anzusteigen, kaum merklich am Anfang aber unaufhörlich. Ein lustiges Schild am Wegesrand, von Kinderhand gemalt, fällt mir auf: "Sicherheit für unsere Hühner!!" fordern Sina und Hanna. Ja ja, die wilden Rentner mit ihren flotten Elektrorädern, und nun bin ich auch einer von ihnen.

Kleine Dörfer liegen am Wegesrand. Die alten Bahnhöfe sind schon lange in privater Hand. Immer wieder kreuzt die Landstraße den Radweg. Es sind keine verkehrsreichen Straßen, aber dennoch gefährlich. Weißrote Sperren auf dem Radweg verlangsamen meine Geschwindigkeit, Signale der ehemaligen Bahnanlage weisen ebenso auf die Gefahr hin. Doch auch Autofahrer müssen sich hüten, denn ein Starenkasten achtet auf die gemäßigte Geschwindigkeit. Ich beobachte die heran brausenden Autofahrer, wie sie kurz vor dem Blitzer herunter bremsen. Da sind mir die alten Bahnbrücken, die immer noch über viele Straßen führen, lieber.

Weit vor mir taucht das Schloss Bieberstein auf. Hoch steht es über dem Tal. Das Barockschloss aus dem frühen 18. Jahrhundert war die einst Sommerresidenz der Fürstäbte zu Fulda. Heute beherbergt das Schloss ein Internat, das sich rühmt, zu den 10 renommiertesten Privatinternaten Deutschlands zu zählen. Das monatliche Schulgeld von 2.714 Euro sorgt für die entsprechende Auswahl.

Am "Bahnhof" von Langenbieber stärke ich mich noch mal mit einer kühlen Apfelsaftschorle. Es ist heute heiß, da brauche ich viel Flüssigkjit. Zur Rostwurst kann man hier die Reifen aufpumpen. Mir gefällt, wie die alte Güterhalle zu einer hübschen Wohnung umgebaut wurde. Ich frage den Wirt, wie weit es noch bis zum Tunnel ist. "Acht Kilometer" lautet seine knappe Antwort. Ich mache mich auf den Weg. Nun beginnt die eigentliche Steigung zur Milseburg hoch In einer weiten S-Kurve gewinne ich auf der alten Bahntrrasse Höhe. Mal führt mich der Weg durch einen kühlen Wald, mal über freies Feld. In einer Kurve spüre ich schon den kühlen Luftstrom. Dann taucht vor mir das Westportal zum Milseburgtunnel auf.

|

Durch ihre charakteristische Form mit dem nach Süden abfallenden Steilhang ist die Milseburg von Weitem auszumachen. Doch wer hier eine Burg erwartet, wird enttäuscht. Der Name Milseburg geht auf eine Sage zurück. Der Räuber Mils soll einst hier sein Unwesen solange getrieben haben, bis der Heilige Gangolf ihn mit seinen Gebeten bezwungen hat. Der Teufel hat den Leichnam des Riesen dann mit Steinen bedeckt. So ist die charakteristische Bergform entstanden. Soweit er Volksmund. Tatsache ist aber, dass die Kelten auf seinem Gipfel eine Ringwallanlage errichtet hatten. Neben der Wasserkuppe ist die Milseburg der markanteste Berg der Rhön, auch wenn er es mit seinen 835 Metern nicht unter die ersten Zehn schafft.

|

Einfahrt in den Tunnel

Einfahrt in den Tunnel

Das Tor zum Tunnel steht jetzt, in der warmen Jahreszeit, weit offen. Als die Bahnstrecke in den 90er Jahren still gelegt wurde, haben sich schnell Fledermäuse im Tunnel angesiedelt. Zum Schutz dieser nützlichen Tiere bleibt der Tunnel heute noch in der Zeit vom 1. November bis 31. März geschlossen. Ich streife mir eine wärmende Jacke über und steige wieder aufs Rad. Innen ist es kalt und dunkel. Doch als ich in den Tunnel eintauche, geht die Beleuchtung an, Bewegungsmelder sorgen tagsüber für ausreichende Beleuchtung. Auch im Tunnel steigt der Radweg weiter an. Irgend etwas irritiert mein Auge. Dann muss ich lachen. Mein Schatten versucht mich dauernd, von rechts zu überholen. Kaum ist es ihm gelungen, dann fällt er wieder hinter mich zurück. Es sind die einseitig angebrachten Lampen, die diesen lustigen Effekt bewirken. Immer wieder kommen mir Radler entgegen, die in Schussfahrt zu Tale sausen.

Licht am Ende des Tunnmels. Nach 1127 Metern bin ich wieder am Tageslicht. Ein wohlig warmer Luftstrom zieht mich aus dem Tunnel heraus. Geschafft. Hinter dem Tunnelausgang, am ehemaligen Bahnhof von Milseburg, lasse ich mich nieder. Ich habe den höchsten Punkt der Strecke erreicht: 540 Meter bin ich jetzt hoch, 260 Höhenmeter habe ich seit dem Start in Fulda überwunden Ein großer weißen Kater räkelt sich wohlig in der Sonne. Als ich mein Rad abstelle, kommt er zu mir und umstreicht meine Füße, ein Schmusekater, der sich von den Besuchern des Cafés verwöhnen lässt. Im Café genehmige ich mir ein Stück Kuchen und einen heissen Kakao.

Licht am Ende des Tunnmels. Nach 1127 Metern bin ich wieder am Tageslicht. Ein wohlig warmer Luftstrom zieht mich aus dem Tunnel heraus. Geschafft. Hinter dem Tunnelausgang, am ehemaligen Bahnhof von Milseburg, lasse ich mich nieder. Ich habe den höchsten Punkt der Strecke erreicht: 540 Meter bin ich jetzt hoch, 260 Höhenmeter habe ich seit dem Start in Fulda überwunden Ein großer weißen Kater räkelt sich wohlig in der Sonne. Als ich mein Rad abstelle, kommt er zu mir und umstreicht meine Füße, ein Schmusekater, der sich von den Besuchern des Cafés verwöhnen lässt. Im Café genehmige ich mir ein Stück Kuchen und einen heissen Kakao.

|

Bauernhöfe liegen am Hang, Kühe beäugen mich auf meiner Fahrt ins Tal. Die schnelle Fahrt ins Tal wird jäh unterbrochen. Mein Hinterreifen hat seinen Geist aufgegeben. Da stehe ich nun in einsamer Landschaft. Zwei Radler fragen, ob sie mir helfen können. Sie haben ein Pannenspray dabei, das hilft, um mit meinem Gepäck noch die 6 Kilometer bis Hilders fahren zu können. Obwohl es Mittagszeit ist, kümmert sich dort Herr Spiegel vom "rhönbike" sofort um mein Rad. Der Schlauch ist ebenso hin wie der Mantel. Immerhin muss der Reifen nicht nur mein bescheidenes Gewicht, sondern auch noch 15 Kilogramm Gepäck tragen. Nach 30 Minuten verlasse ich mit neuen Reifen Hilders. Sicher ist sicher, ich habe mir auch auf dem Vorderreifen nun einen besseren Mantel aufziehen lassen.

|

Grimmig schaut er drein, der Herr Ludwig Freiherr von und zu der Tann-Rathsamhausen. War es die Einsamkeit, die sich auf das kleine Drei-Schlösser-Städtchen Tann legte, als es nach dem zweiten Weltkrieg von drei Seiten durch die Grenze zur DDR eingeengt war Oder haben die Bischöfe von Fulda schon wieder versucht, sich das Städtchen einzuverleiben, um dann den katholischen Glauben wieder einzuführen? Oder will er damit nur seine 1804 verlorene Bedeutung als freier Ritter, der nur dem Kaiser zu Treu und Ehr verpflichtet war, herausstreichen? Ich weiß es nicht. Aber auf dem kleinen Marktplatz steht er ziemlich dominant und blickt durch die Gasse hindurch auf sein Familienschloss, das eigentlich ein Komplex aus drei Schlösser ist.

Auf dem Marktplatz steht am Behindertenparkplatz neben dem alten Brunnen ein bemerkenswertes Schild: "Wenn Sie meine Behinderung übernehmen, übergebe ich Ihnen meinen Parkplatz. Den Text sollten sich andere Stadtverwaltungen zum Vorbild nehmen. Ich rede da aus Erfahrung.

Durch das Obere Tor bin ich in die Stadt herein gekommen und wende mich nun der kleinen Gasse zu, in die der edle Herr Ludwig Freiherr von und zu der Tann-Rathsamhausen blickt. Gleich mehrere Kostbarkeiten liegen hinter der Häuserzeile. Mein erster Weg führt zum Café Fabula. Vor der Weiterfahrt will ich meinen Akku wieder stärken. Der Aufstieg zum Milseburgtunnel hat Energie gekostet. Reinhold Köcke und seine Frau Julianne haben vor vier Jahren das Café eröffnet, weil die Besucher des Museumsdorfes immer wieder um Kaffee und Kuchen nach gefragt haben. Mit einem Schmunzeln erzählt er mir, dass er über 40 Sagen aus dem Tal gesammelt hat. Einige von ihnen sind im "Sagenkeller" unter dem Gastraum auf schöne Weise präsentiert. Was liegt da näher, als der Familie Köcke den Titel der "Eheleut' Grimm von Tann" zu verleihen.

Auf dem Marktplatz steht am Behindertenparkplatz neben dem alten Brunnen ein bemerkenswertes Schild: "Wenn Sie meine Behinderung übernehmen, übergebe ich Ihnen meinen Parkplatz. Den Text sollten sich andere Stadtverwaltungen zum Vorbild nehmen. Ich rede da aus Erfahrung.

Durch das Obere Tor bin ich in die Stadt herein gekommen und wende mich nun der kleinen Gasse zu, in die der edle Herr Ludwig Freiherr von und zu der Tann-Rathsamhausen blickt. Gleich mehrere Kostbarkeiten liegen hinter der Häuserzeile. Mein erster Weg führt zum Café Fabula. Vor der Weiterfahrt will ich meinen Akku wieder stärken. Der Aufstieg zum Milseburgtunnel hat Energie gekostet. Reinhold Köcke und seine Frau Julianne haben vor vier Jahren das Café eröffnet, weil die Besucher des Museumsdorfes immer wieder um Kaffee und Kuchen nach gefragt haben. Mit einem Schmunzeln erzählt er mir, dass er über 40 Sagen aus dem Tal gesammelt hat. Einige von ihnen sind im "Sagenkeller" unter dem Gastraum auf schöne Weise präsentiert. Was liegt da näher, als der Familie Köcke den Titel der "Eheleut' Grimm von Tann" zu verleihen.

Mein Blick fällt auf die gegenüberliegende Hauszeile, ein Dreiseithof. Als die beiden Gutshöfe im Jahr 1959 abbrannten, fasste die Stadtverwaltung den mutigen und klugen Entschluss, die Landwirtschaft aus dem Stadtzentrum zu verbannen und an ihre Stelle ein kleines Museumsdorf zu errichten. Originalgetreu wurden drei Bauernhaustypen zusaammengetragen und zusammengesetzt. Der Dreiseitenhof steht für die wohlhabenden Bauern, das kleine Hüttneranwesen für die armen Bauern, ein Spiegelbild der sozialen Schichten vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Ein Schäferkarrren steht auch dort. Ich beobachte die Besucher, die dort hineinschauen und mit einem Lächeln auf den Lippen dann weiter gehen. Innen im kleinen Schäferkarren ist ein enges und kurzes Bett. Den Preis für ein "Schäferstündchen", so ein Aufkleber, möge man an der Museumskasse erfragen.

Im Museum treffe ich Herrn Dörschmann. Ich frage ihn, warum es drei Burgen in Tann gibt. Seine Augen glänzen und seine Worte sprudeln. Voller Begeisterung erzählt er mir die Geschichte des Ritttergeschlechts von Tann. Eins bleibt mir besonders intensiv im Gedächtnis: Henry Kissinger muss aus der Linie dieses Rittergeschlechts abstammen, denn einer von ihnen, Eberhard von der Tann, war der Kissinger der Reformationszeit. Im Auftrag des Kaisers schlichtete er blutige Händel zwischen um Macht und Einfluss kämpfenden Grafen und Bischöfen, vermittelte auf Reichs- und Fürstentagen und trug als Freund Luthers in diesem komplizierten Machtgefüge zur Stabilisierung der Reformation bei. Noch heute ist die Gemeinde Tann eine evangelische Enklave im katholischen Bistum Fulda. Zu der Geschichte der Stadt und des Adelsgeschlechts drückt Herr Dörschmann mir zum Abschied noch ein kleines Heftchen in die Hand, das ich am Abend in einem Rutsch durch lese. Nun sehe ich dieses Städtchen in einem ganz anderen Licht. Ich als geschichtsinteressierter Zeitgenosse freue mich, dass es auch hier Menschen gibt, die sich mit Engaagement der regionalen Geschichte widmen

Im Museum treffe ich Herrn Dörschmann. Ich frage ihn, warum es drei Burgen in Tann gibt. Seine Augen glänzen und seine Worte sprudeln. Voller Begeisterung erzählt er mir die Geschichte des Ritttergeschlechts von Tann. Eins bleibt mir besonders intensiv im Gedächtnis: Henry Kissinger muss aus der Linie dieses Rittergeschlechts abstammen, denn einer von ihnen, Eberhard von der Tann, war der Kissinger der Reformationszeit. Im Auftrag des Kaisers schlichtete er blutige Händel zwischen um Macht und Einfluss kämpfenden Grafen und Bischöfen, vermittelte auf Reichs- und Fürstentagen und trug als Freund Luthers in diesem komplizierten Machtgefüge zur Stabilisierung der Reformation bei. Noch heute ist die Gemeinde Tann eine evangelische Enklave im katholischen Bistum Fulda. Zu der Geschichte der Stadt und des Adelsgeschlechts drückt Herr Dörschmann mir zum Abschied noch ein kleines Heftchen in die Hand, das ich am Abend in einem Rutsch durch lese. Nun sehe ich dieses Städtchen in einem ganz anderen Licht. Ich als geschichtsinteressierter Zeitgenosse freue mich, dass es auch hier Menschen gibt, die sich mit Engaagement der regionalen Geschichte widmen

Frisch gestärkt und mit Energie versorgt verlasse ich Tann. Der Blick zurück zeigt mir nochmals, wie viele Häuser in Tann renoviert und hübsch im Fachwerkstil her gerichtet sind. Doch nicht alle, so wie das Haus Nr. 2 in der Linsengasse. Es ist wohl schon längere Zeit unbewohnt. Der Zahn der Zeit nagt an ihm. Es verfällt so langsam. Hier wurde der Vater des großen Malers Paul Klee geboren. Es würde der Stadt gut anstehen, dieses Haus wieder in Schuss zu setzen und eine kleine Gedenkstätte an diesen bedeutenden Maler zu errichten. Das könnte die touristische Attraktivität dieses hübschen Städtchens weiter steigern. Dies hat die Stadt auch dringend nötig, denn zu viele Schaufenster stehen leer, zu viele Schilder preisen ein Haus zum Verkauf an. Noch gibt es beim Metzger Zobel. Zwei Stangen seiner guten geräucherte Wurst lasse ich mir einschweißen und verpacke sie im Rucksack. Der Metzger und seine Frau sind auch schon etwas älter. Wie lange noch werden sie die Metzgerei betreiebn können? Wird sich ein Nachfolger finden, oder wird auch dieses Geschäft irgendwann geschlossen werden, so wie viele andere im Städtchen.

Blick auf die Kuppenrhön

Blick auf die Kuppenrhön

Ein letzter Blick von der Ulster auf das Schloss, dann geht die Reise weiter. Ich folge nun dem Weg der Ulstertalbahn. Im Unterschied zu anderen Bahnradwegen ist im Ulstertal von der Bahntrasse nur wenig übrig geblieben. Über mir wölbt sich der blaue Himmel. Ich verlasse die Hochrhön und vorübergehend auch Hessen und tauche in in das Kegelspiel der Kuppenrhön ein. Eine Kette von bewaldeten Kuppen zieht sich nach Norden hin. Es geht nun an der Kuppenrhön entlang. Als vor vielen Millionen Jahren Gesteinsschmelzen durch Schlote an die Erdoberfläche drangen, bildeten sich diese Kuppen. Das darüberliegende Gestein aus Muschelkalk und Buntsandstein wurde durch die Erosion schneller abgetragen, so dass die charakteristische Form dieser Landschaft entstand. Das Tal weitet sich und gibt der Ulster ein breites Bett. Ein feiner Rückenwind schiebt mich durch sattgrüne Felder. In der Ferne taucht ein weißer Berg auf. Er steht in schönem Kontrast zu dem frühlingshaften Grün der Landschaft und dem Rot der Ziegeldächer von Geisa. Dieser Teil von Thüringen hatte das gleiche Schicksal wie Tann nach dem zweiten Weltkrieg. Die alten Verkehrswege durch das Ulstertal waren durch die Grenze zerschnitten, die wirtschaftliche Entwicklung blieb zurück. Der Radweg führt nun weite Strecken entlang der Bundesstraße. Ich bin dankbar für den Rückenwind, der mir hilft, diese Strecke schnell zu überwinden. In Buslar führt mich der Radweg dann wieder von der Straße weg. Von hier aus führt auch der Kegelspielradweg nach Hünfeld, eine landschaftlich sehr reizvolle Radstrecke auf einer stillgelegten Bahntrasse. Doch mein Weg führt mich noch weiter bis Philippstal.

Der Salzabraumberg von Philippstal dominiert das ganze Tal. Zweihundert Meter ragt er hoch, oben stehen Geräte, die den Abraum aus der Tiefe der Erde gleichmäßig verteilen und den berg weiter anwachsen lassen. Ist die Atmosphäre nass, dann zieht das Salz im Abraum die Füchtigkeit an und der Berg wird dunkelgrau bis schwarz. Ist die Luft jedoch trocken, so wie an diesem Tag, dann gibt das Salz die Feuchtigkeit wieder ab und wird strahlend weiß.

|

In einer großen Schleife fahre ich um Philippstal herum. Statt den Weg entlang der werra zu nehmen, folge ich dem Zeichen für den "Bahnradweg Hessen". Hinter dem Salzberg zeigt mir ein freundlicher Einwohner den Weg nach Schenklengsfeld. Nun heißt es wieder, kräftig in die Pedale zu treten. Der Elektromotor unterstützt mich zwar, aber er nimmt mir nicht die Mühe ab. Ohne Treten kein Vorwärtskommen. Andererseits muss ich doch feststellen, dass sich Steigungen so deutlich angenehmer überwinden lassen. Eigentlich beginnt hier unten die ehemalige Trasse der Hersfelder Kreisbahn. Aber da sie durch das Grubengelände der K+S Kali GmbH führt, wurde sie auf dieser Seite des Landeckers (noch) nicht zu einem Bahnradweg umgestaltet. Einhundertvierzig Höhenmeter sind auf kruzer Strecke zu überwinden. Aber von oben habe ich einen herrlichen Blick auf die umliegende Landschaft von Thüringen und Waldhessen. Zwischen den Gleisen, die hier noch liegen, wächst Gras.

Zwei lustige Hasen stehen am Straßenrand. Oberlengsfeld feiert in diesem Jahr sein 700-Jähriges. Hier hat man sich mit den Strohballen eine besondere Mühe gemacht. Mir gefällt es. Am Ortsende von Schenklengsfeld führt der Radweg auf die alte Bahntrasse. Es ist Nachmittag und die Sonne brennt vom Himmel. Doch nun fahre ich durch einen grünen kühlen Tunnel. Für den rest der Route an diesem tag geht es nun nur noch bergab. Ich kann das Rad lässig rollen lassen. |

Der Herkules am Solzi-Weg

Der Herkules am Solzi-Weg

Ein riesengroßer Kerl steht am Wegesrand. Herkules heißt er und er wacht seit kurzem über die Sicherheit der Kinder. Die Gemeinde Solztal hat hier gemeinsam mit Grundschulkindern einen spielerischen Kinderlehrpfad gestaltet, der "Solziweg", auf dem den Kindern die heimische Natur näher gebracht wird. Ein Teil des Weges führt über den Radweg. Natürlich gibt es auch einen Kletterparcours und einen Stein-Spielplatz, auf dem sie sich austoben können. Alle Holzskulpturen schnitzte der Forstarbeiter Jürgen Schulz mit seiner Profi-Kettensäge, ein schweißtreibendes, aber ehrenvolles künstlerisches Wirken dieses Mannes.

"Herzlich Willkommen". Nanu, das freut mich aber, dass ich nach dieser weiten Strecke so nett begrüßt werde. Schon von weitem sehe ich das Transparent, das über dem Radweg im Wind flattert. Immerhin stehen schon 92 Kilometer auf meinem Tageskilometerzähler. Doch der Willkommensgruß gilt nicht nur mir, soondern allen RRadfahrern, die hier lang kommen. Es ist eine Einladung in den nahegelegenen Biergarten. Diesen Biergarten lasse ich noch abseits liegen, den nächsten nehme ich dafür. Er liegt auf dem Gelände des Hofguts Oberrode. Sein prächtiger Fachwerkbau zieht mich an. Sein Ursprung ist bis ins Jahr 1003 zurück zu verfolgen. Merkwürdigerweise finde ich im Internet keine Informationen zu diesem Gebäude. Nur einen Hinweis auf eine Sekte gibt es. Direkt vor dem Gelände verzweigt sich der Radweg. Ich bin in der Nähe der Fulda. Nach Norden führt der Fuldradweg, nach Westen geht es nach Bad Hersfeld, meinem heutigen Ziel. Am Bahnhof endet der Bahnradweg. Als ich im Hotel ankomme, stehen stolze 99,5 km auf dem Kilometerzähler. Die Dusche erfrischt und den milden Abend verbringe ich nebenan im Gartenlokal.

der Glockenturm der Stadtkirche von Bad Hersfeld

der Glockenturm der Stadtkirche von Bad Hersfeld

Es ist frisch, so herrlich frisch an diesem Morgen. Das Thermometer zeigt gerade mal 14 Grad Celsius, als ich das Hotel verlasse. Es ist die ideale Temperatur, um ein gutes Stück an diesem Morgen voran zu kommen. Einige Radwanderer nutzen auch schon die frühe Zeit, um nach Philippstal, Erfurt, Eisenach, Kassel oder nach Fulda zu kommen. Mit einem letzten Blick auf die Stadtkirche und ihrem barocken Behelfsdach lasse ich Bad Hersfeld hinter mir. Ich radle durch die Fuldaaue und erreiche schon bald freies Gelände. Schilder stehen am Feldrand. Nun wird es wissenschaftlich. Vor mir streckt sich der Turm des Schlosses Eichhof in den Morgenhimmel. Die Abtei war Jahrhunderte in kriegerischen Streitigkeiten mit der Stadt Hersfeld verwickelt, weil diese unabhängig von den geistlichen Fürsten sein wollten. Schon lange ist dieser Streit vergessen. Das Schloss beherbergt nun das „Landwirtschaftszentrum Eichhof“, das zum „Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)“ gehört und dort eine überbetriebliche Ausbildungsstätte des Landes Hessen im Ausbildungsberuf Landwirt/Landwirtin betreibt. Daneben gibt es auch eine Aussenstelle des Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik. Auf den Feldern werden neue Kulturen versuchsweise angebaut. Auf dem Feld, vor dem ich gerade stehe, wird Miscanthus, Chinaschilf, angebaut. Er dient zur energetischen Nutzung als Festbrennstoff ebenso wie in Biomasseheizungen, kann aber auch für unterschiedlichste Zwecke als Faserstof genutzt werden.

|

Am Fuß des Antoniusberges, dort, wo die Schlitz in die Fulda mündet, schließt sich für mich der obere Kreis des hessischen Bahnradachters. Ein Radler, der hier rastet, macht ein Foto von mir, so zu sagen als Beweis, dass ich hier war. Ich wende nun der Rhön meinen Rücken und mich dem Vogelsberg zu.

Schlitz ist die selbsternannte Burgenstadt. Fünf Burgen nennt sie ihr eigen und zwei weitere im näheren Umkreis. Auf einem Basaltsporn thront die mittelalterliche Anlage, umgeben von einem Rinmg altehrwürdiger Fachwerkhäuser. Manche sind so alt, dass sie schon einen Stock brauchen, um noch aufrecht stehen zu können. Unten am FDluss liegt Schloss Hallenburg. Da die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt ist, darf ich ausnahmsweise durch den Schlosspark fahren, ein kühlender Genuss unter dem Schattendach der alten Bäume. Dann geht die Fahrt weiter. Der Radweg führt nun auf einem Teilstück der ehemaligen Knüllgebirgsbahn. Sie gehörte zu den ersten Bahnstrecken, die in den frühen 60er Jahren schon stillgelegt wurden. Schade, dass der Radweg am Ortseingang von Bad Salzschlirf von der Bahntrasse abweicht. Eine gußeiserne Brücke aus dem Jahr 1898 überspannt das Tal der Schlitz. Der Rost nagt am Gestänge. |

|

Das alte Fachwerk ist schon vor längerer Zeit renoviert worden. Das Haus steht nun zum Verkauf. Doch was es aus dem ganzen Ensemble der Fachwerkhäuser von Angerbach hervor hebt, ist das Dach des niedrigen Nebengebäudes. Deutsccher kann es selbst in einer Kleingartenanlage nicht zu gehen. Ein Heer von Gartenzwergen bevökert das Dach, bewaffnet mit allerlei Gartengeräten, als müssten sie hier einen neuen Garten anlegen.

Nein, meinen Strumpf habe ich in Lauterbach nicht verloren, diese Geschichte überlasse ich doch dem kleinen Strolch, der im Flussbett der Lauter steht und seinen Fuß in die Höhe reckt. Es ist Mittagszeit und schulschluss. Kinder spielen dort und plantschen im Wasser. Der Strolch ist zum Wahrzeichen von Lauterbach geworden, als die örtliche Molkerei vor 100 Jahren einen Camenbert nach ihm benannte. Nun mache ich Rast in der Eisdiele am Marktplatz. Die Schüler stehen vor der Eistheke Schlange und der freundliche Kellner hat mir erlaubt, meinen Fahrradakku aufzuladen. Auf dem Marktplatz mit den schmucken Fachwerkfassaden werden die Marktstände abgebaut.

Eine Stunde habe ich gerastet, dann geht es weiter. Über eine steile Rampe führt der Radweg hoch zum Start des Vulkanradweges. Dort halte ich für ein Foto. Der Radler auf der Bank will wissen, warum ich das Foto machen. Ich erkläre es und er lacht. "Ach ja. Wissen Sie, ich habe mal an einem Alpenpass einen Belgier gebeten, mich vor dem Passschild zu fotografieren. 'Warum' frgate dieser und ich sagte, ich wolle es als Beweis haben, dass ich mit dem Fahrrad hier war." Dann erfahre ich noch, dass er bereits 81 Jahre alt ist und täglich seine Strecke fährt: "Das tut dem Knie und den Gelenken gut", meint er. Sein Arzt habe ihm schon zu einem Elektrorad geraten, aber dafür fühle er sich noch zu jung. "Hut ab" kann ich da nur sagen.

Eine Stunde habe ich gerastet, dann geht es weiter. Über eine steile Rampe führt der Radweg hoch zum Start des Vulkanradweges. Dort halte ich für ein Foto. Der Radler auf der Bank will wissen, warum ich das Foto machen. Ich erkläre es und er lacht. "Ach ja. Wissen Sie, ich habe mal an einem Alpenpass einen Belgier gebeten, mich vor dem Passschild zu fotografieren. 'Warum' frgate dieser und ich sagte, ich wolle es als Beweis haben, dass ich mit dem Fahrrad hier war." Dann erfahre ich noch, dass er bereits 81 Jahre alt ist und täglich seine Strecke fährt: "Das tut dem Knie und den Gelenken gut", meint er. Sein Arzt habe ihm schon zu einem Elektrorad geraten, aber dafür fühle er sich noch zu jung. "Hut ab" kann ich da nur sagen.

am Startpunkt des Vulkanradweges in Lauterbach

am Startpunkt des Vulkanradweges in Lauterbach

Ich tauche in die Kühle des Waldes ein. Wie durch einen Hohlweg führt die Bahntrasse die Steigung hoch, gerade richtig für den heutigen Tag. Das alte Bahnhosfgebäude von Fischborn fristet seinen Dornröschenschlaf. Das Schloss Eisenbach lasse ich im mittäglichen Sonnenlicht ebenso rechts liegen. Kurz vor Herbstein habe ich dann die Hochebene erreicht. Ich erinnere mich an den diesjährigen Rosenmontag, als ich dort den Springerumzug gesehen habe. Tiroler Handwerksburschen brachten im 17. Jahhrundert eine Tradition in den Vogelsberg, die sich bis heute gehalten hat. Am ersten Sonntag im Jahr werden die Figuren für den Umzug versteigert. Es ist für jeden männlichen Herbsteiner eine große Ehre, mindestens einmal als Pärchen oder gar als Bajazz dabei zu sein. Stundenlang ziehen sie, egal bei welchem Wetter, durch das kleine Städtchen. Viel Kraft kostet das Springen der Pärchen, da brauchen sie auch viel flüssigen Nachschub für den Körper. Und so wird den ganzen Tag gefeiert.

Die Bauern sind an diesem heißen Tag auf den Feldern zu Gange. Das Heu liegt auf den Wiesen und muss vor dem angekündigten Gewitter ins Trockene. Ein Vollernter erledigt dies nahezu selbständig. Ich beobachte einen Bauer mit seinem Gerät auf der Wiese. Automatisch rollt das Gerät das aufgelesene Heu zu einer großen Rolle und gibt es dann an den hinteren Teil weiter. Bislang dachte ich, dass über die Rolle ein Plastikschlauch gezogen wird. Doch weit gefehlt. So wie beim Flughafen die Koffer, so wird eine Plastikbahn um die Heurolle geschlungen, während diese sich dreht. Vorbei ist es mit der Romantik der Heuernte, wie ich es aus alten Filmen kenne. Jetzt ist es zu einer Einmanntechnoshow geworden. Ein Kuckuck ruft lang anhaltend aus dem nahen Wäldchen. Das bedeutet ein Jahr lang Geldsegen. Ich freue mich schon drauf.

die Lüderquelle kurz vor Hartmannshain

die Lüderquelle kurz vor Hartmannshain

Hinter Grebenhain ist die letzte Steigung zu bewältigen. Noch liegen 100 Höhenmeter vor mir. Auf halber Höhe dann ein Achtung-Schild: "Gefälle". Der Radweg biegt plötzlich von der Bahntrasse ab, weil die Brücke über die Budnesstraße demontiert wurde. Für eine neue Brücke für den Radverkehr hat das Geld wohl nicht gereicht. Nach einer Kurve erreicht der Radweg dann wieder die Bahntrasse. Es ist halb Fünf. Ein kühler Luftzug kommt plötzlich. Über mir ballt sich eine schwarze Wolke. Erst für den Abend sind Gewitter angesagt. Hoffentlich weiß die Wolke das auch.

|

Endlich geschafft. Ich komme bei Hartmannshain zum Scheitelpunkt des Vulkanradweges. An der Tankstelle genehmige ich mir einen kühlen, energiegeladenen Kakao. Dann biege ich auf den Südbahnradweg ab, den sechsten der ehemaligen Bahnlinien auf dem Hessischen Bahnradachter. Hier beginnt die untere Schleife der Acht. Schon bald kommt die erste große Gefällstrecke. Ein schwarzer Rabe sitzt auf dem Schild, ein Omen sozusagen: 8 % Gefälle. Das ist schon heftig. In Kurven und Wellen geht es nun zu Tale. Immer wieder kommen Anstige, imemr wieder wird vor starkem Gefälle, aber auch starken Steigungen gewarnt. Die Südbahnstrecke ist bergauf nur für ambintionierte Radsportler zu empfehlen. Bis zu 11 % Steigung sind bergauf zu bewältigen. Die maximale Steigung auf Bahnradwegen beträgt 3 %. Mehr konnte selbst die stärkste Lokomotive nicht schaffen. Bis Birstein läuft der Radweg mehr oder minder abseits der alten Bahntrasse.

|

In Lichenroth verpasse ich eine Abzweigung. Etwas ratlos radele ich durch den kleinen Ort auf der Suche nach dem Radweg. "Hier hoch, hier hoch" höre ich einen Alten rufen. Zwei Rentner sitzen auf ihrem Bänkchen und zeigen mir mit dem Stock, wo es lang geht. Sie scheinen es wohl öfter zu erleben. solch eine Hilfe vom Rentnerbänkchen lobe ich mir.

Schließlich erreiche Birstein, ich den letzten Ort des heutigen Tages. Noch ein kurzes Stück bis zu den Freunden, bei den ich übernachten werde. Langsam zieht sich das Wetter zusammen. Wolken ballen sich am Himmel. Eine Stunde nach meiner Ankunft geht ein heftiges Gewitter nieder. Vorbei ist es für heute mit dem blauen Himmel. Die Wolken hängen so tief, dass die Rotoren der windräder in den Wolken verschwinden.

früher fuhr die Diesellok, heute der Vulkanexpress

früher fuhr die Diesellok, heute der Vulkanexpress

Heute morgen scheint wieder die Sonne. Es ist angenehm warm. Die Diesellokomotive vom Typ VL 13 steht im Schatten. Ihre rote Farbe steht in angenehmem Kontrast zu dem sie uumgebenden Grün. Sie ist stumm geworden. Kein Brummen, kein Raunen mehr, wenn der Motor läuft. Schon 1959 wurde das Teilstück Wächtersbach - Hartmannshain eingestellt, 1967 dann auch die Strecke Wächtersbach - Birstein. Der einst große Bahnhof mit dem noch größeren Lokschuppen ist nicht mehr zu erkennen. Braunkohle und Holz, Steingut und Quarzsand und natürlich viele Menschen haben den Segen der Vogelsberger Südbahn erfahren. Doch die zunehmende Motorisierung als Folge des Wirtschaftswunders bedeutete das Ende der Vogelsberger Südbahn. Heute fahren Busse die Pendler zum Bahnhof nach Wächtersbach oder zum Einkaufen nach Gelnhausen. Für die Freizeitradler gibt es den "Vulkanexpress", ein Radlerbussystem, das am Wochenende sternförmig die Radler hoch zum Hoherodskopf bringt, von wo aus sie bequem zu Tale rollen können. Ich winke dem Fahrer nochmals zu und starte zu meinem letzten Abschnitt.

Von wegen der Storch! Die Birsteiner wissen es besser. Am Ortsausgang von Birstein, steht ein Brunnen, der "Milchborn". Aus ihm werden die Birsteiner Kinder geschöpft. Wenn man das Ohr auf den Boden legt, hört man die Kinder um Wasser patscheln, so heißt es. Ich bin zu alt für Nachwuchs. Von daher verzichte ich darauf. Wie in allen Bergregionen ist auch der Vogelsberg ein Quell von uralten Sagen. In der Nähe des Brunnens gibt es die Felsgruppe "Wildes Weibsbild". Dort wurde die Göttin "Holda" verehrt. "Holda", oder später auch "Holle" genannt, liebte das Wasser und den Brunnen hielten die Menschen für den Eingang zu ihrer Wohnung in der Unterwelt. Heute ist ein Gitter über dem Brunnen angebracht. Alle reden von Geld für Maßnahmen, die den Kinderreichtum in Deutschland ankurbeln sollen. Viel einfacher und billiger wäre es da doch, das Gitter über dem "Milchborn"zu entfernen. Das wäre sicher die Lösung für einen großen Kindersegen in der Region. Über Kindersegen bracjt sich die Entenmutter Am Milchweiher nicht zu sorgen. Sie behütet sorgsam ihre 9 Kinderchen, die gerade über den Radweg watscheln. Ich warte und lasse sie gerne passieren.

Ich lasse den Felssporn, auf dem das Renaissanceschloss, die Residenz der Fürstin von Ysenburg steht, hinter mir zurück. Nun geht es rasant abwärts. Der Radweg führt durch einen dichten Buchenwald. Immer wieder kommen mir Radler entgegen, die den Weg nach oben gewählt haben. Hier hatte die Diesellok VL 13 sicher ihre Last gehabt, das Gewicht hinter ihr zu bremsen. Ungebremst erreiche ich 46 km/h. Nach kurzer Zeit habe ich Heilstein erreicht. Nun weitet sich das Tal der Bracht und macht Raum für weite Felder. Die Ähren setzen im mittäglichen Sonnenlicht schon Gold an. Bei Wächtersbach erreiche ich schließlich das Kinzigtal. Hier stoße ich auf den Hessischen Radfernweg R3, der mich nach Hanau bringen wird.

Von wegen der Storch! Die Birsteiner wissen es besser. Am Ortsausgang von Birstein, steht ein Brunnen, der "Milchborn". Aus ihm werden die Birsteiner Kinder geschöpft. Wenn man das Ohr auf den Boden legt, hört man die Kinder um Wasser patscheln, so heißt es. Ich bin zu alt für Nachwuchs. Von daher verzichte ich darauf. Wie in allen Bergregionen ist auch der Vogelsberg ein Quell von uralten Sagen. In der Nähe des Brunnens gibt es die Felsgruppe "Wildes Weibsbild". Dort wurde die Göttin "Holda" verehrt. "Holda", oder später auch "Holle" genannt, liebte das Wasser und den Brunnen hielten die Menschen für den Eingang zu ihrer Wohnung in der Unterwelt. Heute ist ein Gitter über dem Brunnen angebracht. Alle reden von Geld für Maßnahmen, die den Kinderreichtum in Deutschland ankurbeln sollen. Viel einfacher und billiger wäre es da doch, das Gitter über dem "Milchborn"zu entfernen. Das wäre sicher die Lösung für einen großen Kindersegen in der Region. Über Kindersegen bracjt sich die Entenmutter Am Milchweiher nicht zu sorgen. Sie behütet sorgsam ihre 9 Kinderchen, die gerade über den Radweg watscheln. Ich warte und lasse sie gerne passieren.

Ich lasse den Felssporn, auf dem das Renaissanceschloss, die Residenz der Fürstin von Ysenburg steht, hinter mir zurück. Nun geht es rasant abwärts. Der Radweg führt durch einen dichten Buchenwald. Immer wieder kommen mir Radler entgegen, die den Weg nach oben gewählt haben. Hier hatte die Diesellok VL 13 sicher ihre Last gehabt, das Gewicht hinter ihr zu bremsen. Ungebremst erreiche ich 46 km/h. Nach kurzer Zeit habe ich Heilstein erreicht. Nun weitet sich das Tal der Bracht und macht Raum für weite Felder. Die Ähren setzen im mittäglichen Sonnenlicht schon Gold an. Bei Wächtersbach erreiche ich schließlich das Kinzigtal. Hier stoße ich auf den Hessischen Radfernweg R3, der mich nach Hanau bringen wird.

"Bad Gelnhausen"

"Bad Gelnhausen"

Das Erste, das ich von Gelnhausen zu sehen bekommen, sind ein paar Mauerreste um einen Brunnen und eine für mich neue Erkenntnis. "Bad Gelnhausen" - selbst wenige in der Region werden das wissen. Beim Bau der Eisenbahn stieß man 1865 auf einer Mineralquelle. Da man keine Verwendung für das wasser hatte, wurde sie einfach wieder zugeschüttet. Um 1900 erinnerte man sich wieder daran, bohrte nach weiteren Quellen und wurde pfündig. Gelnhausen wurde zu Luftkurort, Sommerfrische und Solesprudelbad. Gut dreißig Jahre dauerte diese Periode, dann beendeten Wirtschaftskrisen und Kriegsvorbereitungen diese kurze Blüte. Statt Badegästen kamen nun Soldaten in die neu gekürte Garnison. Übrig geblieben sind die wenigen Mauerreste rund um den versiegelten Brunnen.

"Guten Tag, mein Name ist Lieschen Müller. Was kann ich für Sie tun?" Wer kennt nicht diesen Begrüßungstext am Telefon, vielfach in Telefonseminaren geübt und doch nervig, wenn man ihn am Tag zum x-ten Mal hört. Philipp Reis hat sich seinerzeit bei der Entwicklung des Gerätes zur "Fortpflanzung von Tönen auf beliebige Entfernungen durch Vermittlung des galvanischen Stroms", von ihm damals schon auf den Namen "Telephon" getauft, sicher nicht träumen lassen, dass heutzutage in der sogenannten zivilisierten Welt fast jeder Mensch mit einem solchen Apparat in der Tasche rum läuft. Ich stehe auf dem Gelnhäuser Untermarkt vor der Büste von Philipp Reis. Er ist umgeben von putzig renovierten Fachwerkfassaden, einige von ihnen mit Sinnsprüchen versehen. Gelnhausen ist seine Geburtsstadt. Lange hat er hier zwar nicht gelebt, aber immerhin kann sich Gelnhausen mit dem Titel "Geburtsstadt" schmücken. Er ist nicht der einzige berühmte Sohn seiner Stadt. Da wäre auch noch Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen zu nennen. Sein Geburtshaus ist heute ein Hotel in der Verbindungsstraße zwischen dem Untermarkt und der Kinzigaue. Er erlebte als Kind die Wirren des 30-jährigen Krieges. Seine Erinnerungen und Erfahrungen flossen in seinem berühmten Buch "Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch" ein, ein Werk, das aus der Spannung zwischen Friedenssehnsucht und blutigem Kriegsgemetzel lebt. Und da wäre auch noch Oskar Fischinger, Hollywood-Filmemacher, Pionier des abstrakten Films, Wegbereiter der virtuellen Musik und Spezialist für Trickeffekte.

"Guten Tag, mein Name ist Lieschen Müller. Was kann ich für Sie tun?" Wer kennt nicht diesen Begrüßungstext am Telefon, vielfach in Telefonseminaren geübt und doch nervig, wenn man ihn am Tag zum x-ten Mal hört. Philipp Reis hat sich seinerzeit bei der Entwicklung des Gerätes zur "Fortpflanzung von Tönen auf beliebige Entfernungen durch Vermittlung des galvanischen Stroms", von ihm damals schon auf den Namen "Telephon" getauft, sicher nicht träumen lassen, dass heutzutage in der sogenannten zivilisierten Welt fast jeder Mensch mit einem solchen Apparat in der Tasche rum läuft. Ich stehe auf dem Gelnhäuser Untermarkt vor der Büste von Philipp Reis. Er ist umgeben von putzig renovierten Fachwerkfassaden, einige von ihnen mit Sinnsprüchen versehen. Gelnhausen ist seine Geburtsstadt. Lange hat er hier zwar nicht gelebt, aber immerhin kann sich Gelnhausen mit dem Titel "Geburtsstadt" schmücken. Er ist nicht der einzige berühmte Sohn seiner Stadt. Da wäre auch noch Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen zu nennen. Sein Geburtshaus ist heute ein Hotel in der Verbindungsstraße zwischen dem Untermarkt und der Kinzigaue. Er erlebte als Kind die Wirren des 30-jährigen Krieges. Seine Erinnerungen und Erfahrungen flossen in seinem berühmten Buch "Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch" ein, ein Werk, das aus der Spannung zwischen Friedenssehnsucht und blutigem Kriegsgemetzel lebt. Und da wäre auch noch Oskar Fischinger, Hollywood-Filmemacher, Pionier des abstrakten Films, Wegbereiter der virtuellen Musik und Spezialist für Trickeffekte.

Aber besonders bekannt ist Gelnhausen durch einen noch viel älteren Herren, der zu den Urvätern Deutschlands zählt: Karl der Große. Gelnhausen war eine seiner Pfalzen, von denen aus er seine Regierungsgeschäfte führte. Gewiß gehörte Gelnhausen nicht zu seiner Lieblingspfalz, aber die Mauerreste, die ich am Ufer der Kinzig sehe, sind immer noch bewundernswert. Über eine Brücke komme ich durch ein Tor in die ursprüngliche mittelalterliche Stadt. Schade, dass die Gasthäuser heute geschlossen haben. Hier hätte ich gerne meine Mittagspause verbracht.

|

Das Gelände, auf dem noch vor einige Jahren große Kasernen für die US-amerikanischen Panzergarnisonen standen, ist inzwischen wieder zivilen Zwecken zugeführt. Zahlreiche Handels- und Gewerbetriebe haben sich angesiedelt. Der Radweg führt mitten durch dieses Gewerbegebiet hindurch. Hinter Gelnhausen weitet sich das Kinzigtal. Mit einer letzten Bergkuppe vearabschiedet sich der Vogelsberg. Das Paradies liegt oben, im wahrsten Sinne des Wortes. Hoch über den Häsuern von Roth sehe ich die breite Front der Ausflugsgaststätte "Zum Paradies". Dort oben an einem lauen Sommerabend zu sitzen und den Fernblick bei mediterranen Speisen oder einer nur einer Pizza zu genießen ist in der Tat paradiesisch. Lange kann ich mich nicht an diesem Anblick erfreuen. Mit einem hörbaren Zischen und Pfeifen gibt mir mein Hinterreifen seinen Abschied bekannt. Etwas Scharfes muss auf dem Radweg gelegen haben, der Mantel ist regelrecht aufgeschlitzt, ein großes Loch im Schlauch.

|

die Mauerreste vom römischen Kastellbad

die Mauerreste vom römischen Kastellbad

Schon die Römer liebten es, sich im Erlenbad zu erholen, falls das Römerbad damals so hieß. Die wenigen Mauern des Römerbades sind die letzten Überbleibsel des Kastells. Informationstafeln sind nahe der Mauerresten angebracht. Aha, Hygiene war groß geschrieben, aber noch größer war das Spielen angesagt mit Nüssen und mit Sprunggelenkknochen von Schafen und Ziegen. Dreihundert römische Legionäre waren im Kastell stationiert und bewachten die. Hier überquerte der obergermanisch-rätische Limes die Kinzig, ein strategisch wichtiger Punkt, bevor der Grenzwall einige Kilometer weiter den Main erreichte. Der Verlauf des Limes ist innerorts durch eine breite Markierung auf der Bundesstraße gekennzeichnet. Irgendwie stimmt es mich nachdenklich. Der Limes war die erste befestigte Grenze auf deutschem Boden. Er schirmte den römisch besetzten Teil Deutschlands von dem Gebiet der germanischen Stämme ab.

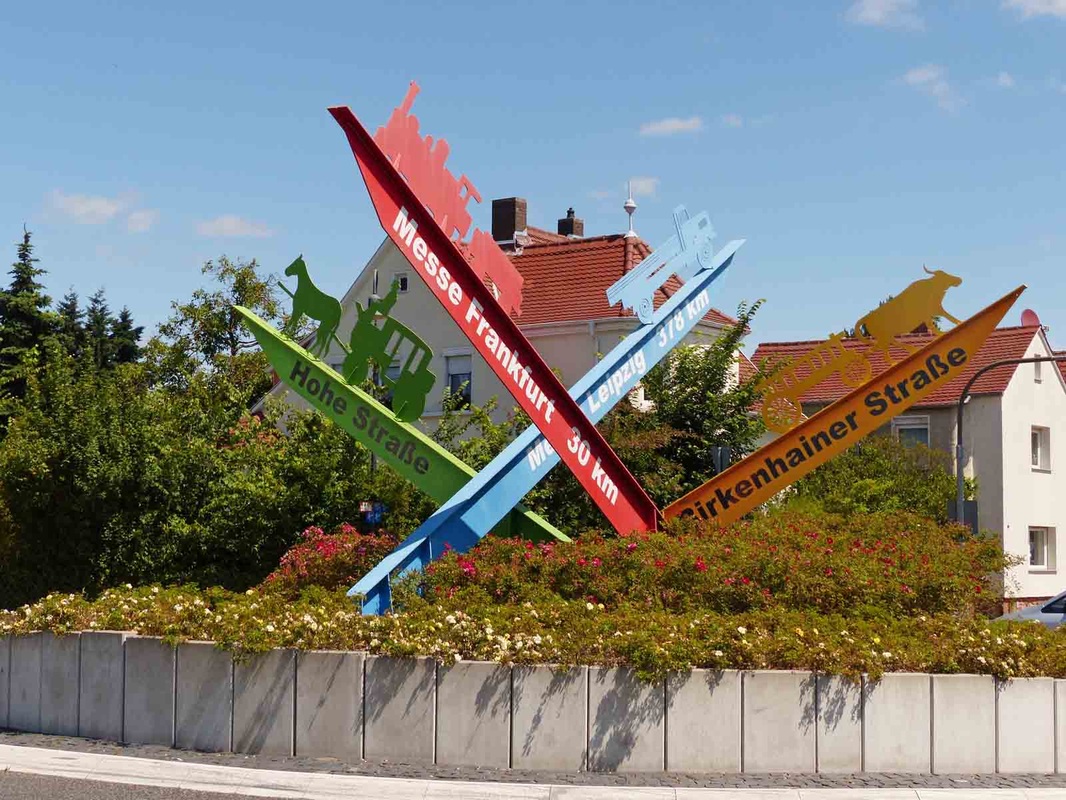

Unweit des Römerbades stoße ich auf einen Verkehrskreisel. Vier große Wegweiser ragen aus seiner Mitte heraus. Erlensee versteht sich als jahrtausendalten Verkehrsknotenpunkt. Hier zweite der Birkenhainer Weg von der Hohen Straße ab. Ersterer führte von Hanau durch den Spessart Richtung Würzburg, letzterer von der Messestadt Frankfurt zur Messestadt Leipzig. Schon die Römer kannten diese Handelsstraße, die bis weit ins Mittelalter hinein oberhalb der Flusstäler auf den Wasserscheiden entlang lief, eine hoheitliche Straße, die dem Kaiser unterstand, daher auch ihr Name.

Unweit des Römerbades stoße ich auf einen Verkehrskreisel. Vier große Wegweiser ragen aus seiner Mitte heraus. Erlensee versteht sich als jahrtausendalten Verkehrsknotenpunkt. Hier zweite der Birkenhainer Weg von der Hohen Straße ab. Ersterer führte von Hanau durch den Spessart Richtung Würzburg, letzterer von der Messestadt Frankfurt zur Messestadt Leipzig. Schon die Römer kannten diese Handelsstraße, die bis weit ins Mittelalter hinein oberhalb der Flusstäler auf den Wasserscheiden entlang lief, eine hoheitliche Straße, die dem Kaiser unterstand, daher auch ihr Name.

das Olof-Palme-Haus am Mainufer in Hanau

das Olof-Palme-Haus am Mainufer in Hanau

Nun geht es durch den grünen Wald am Erlensee. Der Weg durch Hanau durch führt entlang der Kinzig. Auf dem Radweg ist viel los. Mütter schieben ihre Kinderwagen, Kleingärtner radeln mit vollbepacktem Gepäckträger und noch zwei Einkaufstaschen am Lenker zu ihrer Laube und immer wieder spielende Kinder. Eigentlich könnte ich jetzt abbiegen und wäre zu Hause. Aber mein Ehrgeiz ruft nach dem letzten Kilometer bis zum Ausgangspunkt der Fahrt am Schloss. An der Kinzigmündung biege ich rechts ab und sehe schon das goldene Tor vom Schloss Philippsruhe im Nachmittagslicht. Rechter hand liegt das Olof-Palme-Haus. Ein Fest findet statt, auif der Terrasse drehen sich Senioren im Tanzschritt. Die schmucke Barockvilla im grünen Park ist eine Begegnungsstätte für Jung und Alt. Am Sonntag findet wieder das Musikpicknick statt. Hoffentlich regnet es nicht. Direkt hinter dem Olof-Palme-Haus beginnt die Altstadt von Kesselstadt. Schmuck sind die Häuser hergerichtet. Als am 19. März 1945 die alliierten Bomber Hanau in Schutt und Asche legten, blieb das Gebiet rund um das Schloss Philippsruhe verschont. In der Zeit des Wirtschaftswunders haben Stadtplaner versucht, das zerstörerische Werk der Alliierten zu vollenden. Doch die betagte Wirtin der Traditionsgaststätte "Zum Rothen Löwen" rief eine Bürgerinitiative ins Leben - mit Erfolg. Es war ein friedlicher Protest, es gab keine blutige Knochen; dies in Anspielung auf den Namen der Gaststätte im Volksmund "Zum blutigen Knochen".

Kurz vor dem Ziel noch ein kleiner Stopp am Brunnen mit dem Faun. Er hat einen Knoten ins Wasserrohr gedreht und freut sich diebisch. Dann ist nach 400 Kilometern auf dem Bahnradweg wieder der Ausgangspunkt am Schloss Philippsruhe erreicht. 400 Kilometer, die ich gerne geradelt bin. 400 Kilometer durch herrliche Landschaften und über gut ausgebaute Radwege, entlang von Schlössern und Burgen, durch Fachwerkstädte und kleine Weiler. 400 Kilometer voll großer Geschichte und kleinen Geschichten. Eine Radstrecke, die ich euch gerne nahe legen möchte.