Im Land der zehntausend Höhlen

Slowenien im Mai 2019

|

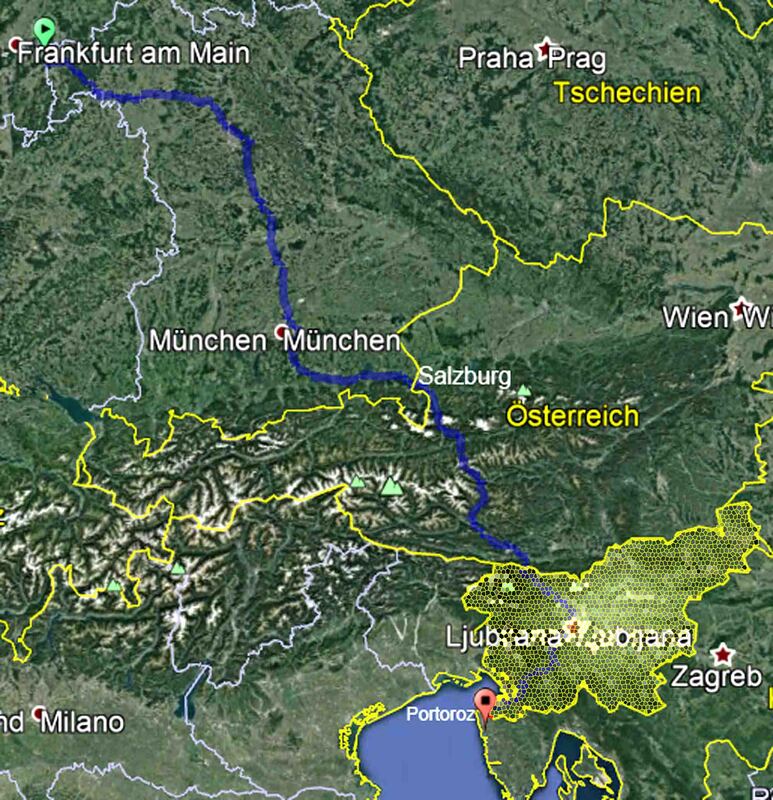

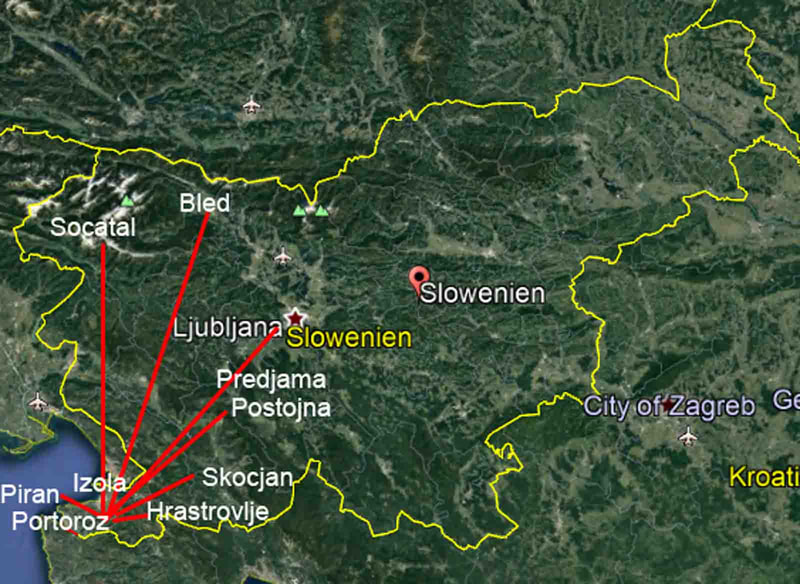

Der Himmel weint, als uns der lange Schlauch des Karawankentunnels wieder ins Tageslicht entlässt. Regentropfen klopfen aufs Autodach, verlieren sich in kleinen Bächen auf der Frontscheibe, ehe der Scheibenwischer sie erfasst. Eine dichte Wolkendecke verhüllt die Bergwelt der Julischen Alpen, gibt nur einen schmalen Blick auf die Füße der Berge frei. Graue Wasserschleier fallen aus den Wolken und benetzen die blank geputzten Wipfel der zahlreichen Tannen. Wo ist der blaue Himmel, der uns in Österreich noch erfreut hat? Slowenien hätte uns ruhig mit Sonnenschein empfangen können.

|

See mit Herz

See mit Herz

Abendstimmung am See. Die Wolkendecke liegt inzwischen etwas höher, gibt den Blick über die Wasserfläche frei. Die Burg von Bled thront im wahrsten Sinne des Wortes in luftiger Höhe am gegenüber liegenden Ufer. Die letzten Touristenbusse warten auf ihre menschliche Ladung, die den schmucken Holzbooten entsteigen. Sie sind eben von der Insel Blejski Otok zurückgekommen. Kein Brautpaar ist diesmal dabei. Die kleine Marienkirche auf der Insel ist ein beliebter Ort für Trauungen. Neunundneunzig Stufen führen vom Anlegesteg zum Kirchenportal hoch. Neunundneunzig Stufen muss nach alter Sitte der Bräutigam die Braut hinauf tragen. Wenn die Braut in dieser Zeit keinen Ton von sich gibt und kein Wort ausspricht, soll die Ehe ein Leben lang halten. Ich stelle mir vor, dass zu der Zeit, als diese Sitte entstand, die Männer wahre Bären und die Frauen zarte Elfen gewesen sein müssen. Neunundneunzig Luftballons wünscht sich heutzutage wohl so mancher Bräutigam, um die Last etwas zu mildern. Für diejenigen, die in der modernen Zeit diesem alten Brauch nicht mehr frönen wollen, gibt es ein großes rotes Herz auf einem Holzsteg unterhalb der Burg in Blickrichtung auf die Inselkirche. Es ist ein beliebtes Fotomotiv, nicht nur für Brautpaare. An den Drahtseilen rund um den Steg sammeln sich Ewige-Liebe-Schlösser. Die Schlüssel dazu ruhen tief im Seewasser.

Immer noch fallen kleine Regentropfen aus der Wolkendecke, zu wenig, um den Regenschirm zu öffnen. Wir lassen uns am Anlegesteg der Boote in einem Restaurant nieder. Während wir auf unser Essen warten und die Touristenbusse schon auf dem Heimweg sind, blättere ich im Reiseführer. Diese Insel in der Mitte des wunderschönen Sees und in einer idyllischen Berglandschaft gelegen, war schon vor Jahrtausenden ein Ort für Kulthandlungen. Anfang des 20. Jahrhunderts galt Bled als der schönste Kurort der österreichischen KuK-Monarchie. Mir kommt es so vor, als sei heute fast jedes Haus am See ein Beherbergungsbetrieb, geschmückt mit einem Schild „Hotel“, Pension“, „Appartement“ oder „Zimmer zu vermieten“. Noch ist Vorsaison. Aber die Zahl der Touristenbusse, die eben abgefahren sind, geben einen Vorgeschmack auf den Massenauftrieb, den es am kommenden Pfingstwochenende und erst recht in der Hauptsaison hier geben wird. Dann stehen die Inselbesucher vor den 99 Stufen Schlange und die zahlreichen Eisdielen kommen mit der Eisproduktion nicht mehr nach.

im "Hafen der Rose" angekommen

im "Hafen der Rose" angekommen

Zwei Stunden dauert die Fahrt über die vorbildlich ausgebaute Autobahn. Wir sind gut behütet durch die allgegenwärtigen Passbildautomaten entlang der Straße, die vor Brücken, Tunneleingängen und gegebenenfalls auch auf freier Strecke lauern. Hinter Lubljana verlassen wir die Alpen und tauchen in die Welt der Karstlandschaft ein. Auf und ab führt die Straße durch bewaldete Hänge und entlang schroffer kalkgrauer Felshänge. Wir bleiben kilometerweit auf der linken Spur, passieren lange Kolonnen von Lastkraftwagen auf ihrem Weg zu den Häfen von Koper und Triest. Diese beiden Häfen sind die nächstgelegenen für Österreich, die Slowakei, für Ungarn und natürlich auch Slowenien. Der globale Handel lässt grüßen. Schließlich mündet die Autobahn in eine schattige Pinienallee. Dann öffnet sich der Blick aufs Meer. Auf der Marina von Portoroz dümpeln ein paar Segelboote.

Nach kurzer Eingewöhnungszeit im Hotel schlendern wir zur Hafenpromenade. Portoroz – Rosenhafen, der Name ist Programm. Blühende Rosenbüsche säumen den Weg. Obwohl viele Strandbesucher mit Regenschirm unterwegs sind, verlassen wir uns auf Petrus. Weiter vorne erwartet uns das große Café CACAO. Die Kuchentheke ist mehr als verführerisch und bei vielen Gästen gilt das vielzitierte Motto von Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“. Auf dem geordneten Strandabschnitt vor uns stehen die Ständer für Sonnenschirme Spalier. Am 1. Juli beginnt die Hauptsaison. Dann werden tausend bunte Sonnenschirme sich wie Rosenblüten entfalten, um die einfallende Heerschar der Italiener vor der Sommersonne zu schützen.

Nach kurzer Eingewöhnungszeit im Hotel schlendern wir zur Hafenpromenade. Portoroz – Rosenhafen, der Name ist Programm. Blühende Rosenbüsche säumen den Weg. Obwohl viele Strandbesucher mit Regenschirm unterwegs sind, verlassen wir uns auf Petrus. Weiter vorne erwartet uns das große Café CACAO. Die Kuchentheke ist mehr als verführerisch und bei vielen Gästen gilt das vielzitierte Motto von Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“. Auf dem geordneten Strandabschnitt vor uns stehen die Ständer für Sonnenschirme Spalier. Am 1. Juli beginnt die Hauptsaison. Dann werden tausend bunte Sonnenschirme sich wie Rosenblüten entfalten, um die einfallende Heerschar der Italiener vor der Sommersonne zu schützen.

|

Noch ist das Meerwasser zu kalt. Die Gäste der wenigen Hotels, die jetzt schon geöffnet haben, lassen sich lieber vom hoteleigenen Thermalwasser verwöhnen. Schon die Römer wussten dies zu schätzen. Das ist aber schon einige Jährchen her. Völker kamen, Völker gingen. Geblieben ist Portoroz als beliebter Badeort, egal ob im Thermalwasser oder im Meer.

Nach der Reise findet mein Bruder im Familienalbum ein Foto aus dem Jahr 1925: Großonkel Anton im Urlaub in Portorose. Schade, dass ich das Foto nicht rechtzeitig gesehen habe. Gerne hätte ich an gleicher Stelle ein neues Familienfoto gemacht. |

Ein Flugzeug setzt über der Bucht zum Landeanflug an. Es ist ein kleiner Flughafen, die Fluglärmbelästigung gering. Dort hinten, am Ende der Bucht, liegt die große Saline. Fünf Kilo grobes und feines Meersalz werden mich die nächsten Jahren verwöhnen und immer wieder an diese Reise erinnern. Von der Terrasse des Cafés führt mein Blick über die langgezogene Bucht mit den Fischfarmen hinüber. Dort liegt die Nordspitze von Istrien, dort liegt Kroatien. Weit im Nordwesten nähert sich die Sonne dem Horizont. Mit einem warmen Licht, das noch lange anhält, verabschiedet sie sich für diesen Tag.

Es regnet. Eigentlich der richtige Tag, um sich ins Trockene zu verziehen. Slowenien hat mehr als 10.000 unterirdische Höhlen zu bieten. Der Untergrund dieser kleinen Voralpenrepublik ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Das Land ist auf Kreidefelsen gebaut. Die weiten Wälder erfreuen sich an dem Wasser, das im Boden gespeichert ist und mehr oder weniger schnell abgegeben wird, nach oben wie nach unten. Karstland heißt diese Landschaft, uns allen aus den frühen Karl-May-Filmen bekannt.

Wir suchen uns gleich die größte Höhle aus. Wenn schon Titanic, dann erster Klasse. Auf der kleinen Landstraße wird eine ganze Serie von Parkplätzen für Busse und PKWs angezeigt. Ich steuere gleich den ersten an und werde von einer Barriere gestoppt. „Nein, hier dürfen sie nicht rein.“ sagt mir der Parkplatzwächter. „Der Platz ist gesperrt.“ „Komisch“, denke ich, „der Platz ist doch halb leer.“

|

Aber ich folge seiner Anweisung und fahre zum nächsten Parkplatz. Von dort ist der Eingang zur Höhle schnell zu finden: Einfach nur dem Menschenstrom hinterher. Über eine schmale Brücke geht es weiter. Gerade mal 20 cm unter meinen Schuhsohlen gurgelt das Wasser unter der Brücke. Seit 5 Tagen regnet es und der Flusspegel steigt. Alles ist hier groß: die Restaurants, der Vorplatz, die Halle mit den zahlreichen Ticketschaltern. Der Park der Höhle von Postojna ist Weltkulturerbe, eine der bedeutendsten touristischen Sensationen Sloweniens. Auf dem Busparkplatz reihen sich Busse aus aller Herren Länder.

|

Was für ein seltsames Geschöpf. Weiß und einige Dezimeter lang, ohne Augen am plumpen Kopf und mit kleinen Füßen am Rumpf. Ich muss mich anstrengen, um das Wesen genau zu erkennen. Es ist dunkel und feucht im Vivarium. Das liebt der Grottenolm. Wasser tropft von der Decke. Gut, dass ich meinen Anorak mitgenommen habe. Im Schummerlicht der spärlichen Beleuchtung erkenne ich neben dem großen Vivarium noch viele kleine. Die Wartezeit bis zum Einlass in die Höhle nutzen wir, um etwas über das Leben in der Dunkelheit zu erfahren. Der Grottenolm ist nur einer von vielen Arten, die in den Höhlen des Karstlandes leben. Er mag der größte sein und mit seiner Lebenserwartung von einhundert Jahren auch der Senior unter all den kleinen Krebsen, Spinnen und sonstigen Lebewesen in der Unterwelt. Manchmal wird so ein Grottenolm auch von unterirdischen Flüssen ans Tageslicht gespült. Dann glaubten früher die Bewohner dieser Region, dass es sich um Babys von Drachen handelte. Daraus lassen sich viele Sagen spinnen. „Fotografieren mit Blitz verboten“ steht groß am Eingang zum Vivarium. Das hält einen Österreicher nicht davon ab, heftig in die Schaukästen mit den kleinen Lebewesen hinein zu fotografieren. Ich bitte ihn, das zu lassen. Doch er schaut mich verständnislos an. Vielleicht versteht er kein Hochdeutsch.

Wartezone nach Sprachen

Wartezone nach Sprachen

Jetzt dürfen wir endlich in die Höhle. Doch vor die Besichtigung hat der liebe Gott noch eine weitere Wartezeit gesetzt. Auf dem Vorplatz werden die Besucher nach Sprachen sortiert: Slowenisch, Russisch, Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Habe ich noch eine Sprache vergessen? Niederländisch vielleicht. Ich weiß es nicht. Hier herrscht ein Massenandrang wie beim Viehauftrieb. In diesem Jahr wurde der 39 millionste Besucher seit der Öffnung der Höhle vor zweihundert Jahren gezählt. Schließlich werde ich mit fünfzig weiteren deutschsprachigen Besuchern zu einem Bahnsteig hinter dem Höhleneingang geführt. Eine offene Grubenbahn kommt heran und lädt uns zum Mitfahren ein. Schnell auf dem Sitz mit einem Bügel gesichert und schon geht es durch schmale Gänge und große Tropfsteinhallen, durch kurze Tunnels und geheimnisvoll beleuchtete Grotten. Eintausendfünfhundert Meter geht es tief ins Innerste des Berges hinein. In anderen Tropfsteinhöhlen wäre schon jeder dieser Säle die Hauptattraktion, doch hier ist es nur das Vorspiel. Apropos Tropfsteinhöhle: Habe ich schon gesagt, dass ich glücklicherweise meinen Anorak dabei habe? Der Name ist hier Programm. Es tropft allenthalben von der Decke. Vor mir werden Regenschirme aufgespannt.

|

Immer wieder kommen uns Züge auf der Strecke entgegen. Es herrscht reger Verkehr in der Höhle. Dann dürfen auch wir aussteigen. Ich stehe auf dem Bahnsteig und staune. Selten habe ich in einer so großen Höhle gestanden. Unser Höhlenführer geht voran. Der Weg führt Treppen hoch und immer höher. Meterbreite Säulen, die vor Jahrmillionen als Stalagmiten und Stalaktiten klein angefangen haben, säumen den Weg. Ich komme angesichts dieses Gigantismus nicht aus dem Staunen heraus. Das ist das Gewaltigste, dass ich in dieser Form je gesehen habe. Tief unter mir sehe ich eine Gruppe, die auf einer Brücke über einer Schlucht steht. Ich höre, wie unser Führer etwas von einer russischen Brücke erzählt. Ich kann aber nicht genau seinen Erläuterungen folgen. Meine Aufmerksamkeit schweift immer wieder ab. Kein Wunder, was es hier alles zu sehen gibt. Die vielfältigen filigranen Formen, die das kalkhaltigen Wasser formt, lenken mich ab. Mehr als 60 Minuten dauert unser Weg durch diese Fußballfeld große Halle und zahlreiche weitere.

|

Irgendwann schnappe ich auf, dass das Höhlensystem trotz 200 jähriger Erforschung noch gar nicht komplett bekannt ist. Vor mir zweigt der Weg in eine dunkle Ecke ab: Durchgang verboten! Aufseher wachen darüber, dass ich mich daran halte. Ich käme auch gar nicht auf die Idee, wo ich doch keine Taschenlampe dabei habe.

" Vorsicht" ruft Renate, und hält mich zurück. Neben mir fallen Tropfen wie die Perlen einer zerrissenen Kette zu Boden. Das gleiche vor mir. Dort lösen sie sich von einem Stalaktiten und zerplatzen auf dem dazugehörigen Stalagmiten. Dieser ist schon einen Meter hoch. Bei einer Bauzeit von 10 mm in 100 Jahren ist dieser gerade mal schlappe 10 000 Jahre alt. Er ist ein Jungsporn im Vergleich zu den ehrwürdigen Greisen, die viele meterhoch neben ihm stehen. Aber die Jugendzeit ist bekanntlich die wilde Zeit und so lässt er munter die großen Wassertropfen zerplatzen und zu Fontänen hoch spritzen, als wären es Raketen in der Neujahrsnacht. |

|

Unter der russischen Brücke, ich weiß immer noch nicht, warum sie so heißt, führt uns der Rückweg in die „Konzerthalle". Ab und zu gibt es hier tatsächlich Konzerte. Mozart und Tartini lassen grüßen. 10 000 Zuhörer sollen hier Platz finden. Wo wohl im Moment all die Stühle stehen? Der Ruf des Höhlenführers reißt mich aus meinen Gedanken. Weiter vorne wartet der Zug für die Rückfahrt in die ebenso nasse Oberwelt.

Die Brücke über den Fluss ist inzwischen überschwemmt. Das Hochwasser steigt weiter und wird auch bald die zweite Brücke unpassierbar machen. Doch noch können wir auf die andere Seite zum Parkplatz. |

|

Hinter genau dieser Brücke verschwindet der Fluss im Fels, um irgendwo viele Kilometer weiter wieder ans Tageslicht zu kommen. Das machen die Flüsse und Bäche hier in der Karstlandschaft gerne. Wir verabschieden uns von Postojna der zweitgrößten Höhle der Welt, um die Wirkungsstätte von Erasmus von Luegg zu besuchen.

Der Parkplatz, den ich zuerst ansteuern wollte, steht unter Wasser. Ein paar Autos stehen noch dort. Sie sind nur noch mit Gummistiefeln zu erreichen. Gut, dass man mir die Zufahrt verwehrt hat. Ich habe keine Gummistiefel dabei. |

Wo sind all die Besucher von Postojna geblieben? Hier auf dem kleinen Parkplatz von Predjama Grad sind noch viele Plätze frei. Keiner der vielen Reisebusse, die wir eben bei Postojna gesehen haben, hat sich hierher verirrt. So darf ich mich auf einen der begehrten vorderen Parkplätze stellen. Wie an die steile Felswand geklebt, so präsentiert sich vor mir die Burg. Ich fühle mich ins Mittelalter zurückversetzt. 120 m hoch misst die Felswand, unten verschwindet mal wieder ein kleiner Fluss im Felsen, und auf halber Höhe steht die Burg. Fast scheint es, als wolle sie in eine Höhle hinein kriechen, um sich zu verstecken. Ein schmaler Weg führt zum Eingang.

Einst lebte hier ein slowenischer Robin Hood, der den Reichen nahm und den Armen gab: Erasmus von Luegg. Als dem Kaiser sein Treiben zu bunt wurde, befahl er, Erasmus auszuschalten und das möglichst gründlich. Damit soll ein Exempel statuiert werden. Doch der Kaiser ist weit und seine Truppen kennen sich im Karstland nicht aus. Ein Jahr lang dauerte die Belagerung schon, da verhöhnte Erasmus die Soldaten des Kaisers, indem er ihnen einen halben gebratenen Ochsen und frische Kirschen aus der Burg heraus schickte. Der schlaue Erasmus kannte das Höhlensystem im Berg mit all seinen Ein- und Ausgängen. Die Dorfbewohner versorgten ihn mit allem, was sein Herz begehrte.

Einst lebte hier ein slowenischer Robin Hood, der den Reichen nahm und den Armen gab: Erasmus von Luegg. Als dem Kaiser sein Treiben zu bunt wurde, befahl er, Erasmus auszuschalten und das möglichst gründlich. Damit soll ein Exempel statuiert werden. Doch der Kaiser ist weit und seine Truppen kennen sich im Karstland nicht aus. Ein Jahr lang dauerte die Belagerung schon, da verhöhnte Erasmus die Soldaten des Kaisers, indem er ihnen einen halben gebratenen Ochsen und frische Kirschen aus der Burg heraus schickte. Der schlaue Erasmus kannte das Höhlensystem im Berg mit all seinen Ein- und Ausgängen. Die Dorfbewohner versorgten ihn mit allem, was sein Herz begehrte.

Von außen wirkt die Burg riesengroß. Der Rundgang zeigt mir aber, wie weit Schein und Sein mal wieder auseinanderklaffen. Spärlich sind die Räume eingerichtet. Die Außenwand der Räume ist mehr als 150 Zentimeter dick, die Innenwand bildet meist der nackte und feuche Fels. Der Kalkstein ist wasserdurchlässig. In die Felswand vor mir sind kleine Kanäle gehauen, in denen sich noch heute das Wasser sammelt und in eine Zisterne fließt. Zwar ist die Burg mehrere Stockwerke hoch, aber nur einen Raum tief. Es ist zugig und lausig kalt. Nur im Wohnzimmer gibt es einen Kamin.

Die Toilette, sinnigerweise außen über der Felswand hängend angebracht, steht abgetrennt vom Hauptgebäude auf der Terrasse. Sie braucht keine Wasserspülung. Hier ereilte Erasmus auch sein Schicksal. Als er morgens den Gang machte, den auch der Kaiser zu Fuß zurücklegen muss, traf eine Zentner schwere Kugel der kaiserlichen Truppen den Fels über der Toilette. Die Trümmer begruben ihn unter sich. Den entscheidenden Tipp hat ein verräterischer Diener gegeben. Ob Erasmus noch schnell die Hosen hochziehen konnte, ist nicht überliefert. Aber man gewährte ihm ein würdiges Begräbnis auf dem Dorffriedhof. Die Linde, die seine Liebste für ihn pflanzte, soll heute noch dort stehen. Das Geschehen hat 1484 stattgefunden, wenn es so stimmt.

Die Toilette, sinnigerweise außen über der Felswand hängend angebracht, steht abgetrennt vom Hauptgebäude auf der Terrasse. Sie braucht keine Wasserspülung. Hier ereilte Erasmus auch sein Schicksal. Als er morgens den Gang machte, den auch der Kaiser zu Fuß zurücklegen muss, traf eine Zentner schwere Kugel der kaiserlichen Truppen den Fels über der Toilette. Die Trümmer begruben ihn unter sich. Den entscheidenden Tipp hat ein verräterischer Diener gegeben. Ob Erasmus noch schnell die Hosen hochziehen konnte, ist nicht überliefert. Aber man gewährte ihm ein würdiges Begräbnis auf dem Dorffriedhof. Die Linde, die seine Liebste für ihn pflanzte, soll heute noch dort stehen. Das Geschehen hat 1484 stattgefunden, wenn es so stimmt.

Gerade mal 46 Kilometer ist die slowenische Küste lang, Platz genug für die drei Städte Koper, Izola und Piran mit dem Vorort Portoroz. Mit dem öffentlichen Bus sind wir entlang eines großen Parkhauses und kleinerer Parkplätze bis zur Marina von Piran gefahren. Die auf einer Halbinsel gelegene Altstadt ist für den Autoverkehr weitestgehend gesperrt. Nur Anwohner und Lieferanten dürfen hinein. Das ist gut so.

Wir tauchen gleich in eine der schmalen Gassen ein und werden vom venezianischen Flair dieses Städtchens eingenommen. Tropfnasse Wäsche hängt an den Fassaden. Ab und zu auch ein Blumentopf, der etwas Natur zwischen die Steine bringt. Eine schweißtreibende Treppe führt nach oben. Dann sind wir auf dem Dach von Piran. Eine mächtige Mauer versperrte einst den Feinden den Weg in die Stadt. Den Wächtern bot sich der gleiche grandiose Blick auf die Halbinsel wie mir. Ein Meer roter Dächer liegt zu meinen Füßen. Aus ihnen heraus hebt sich die Kirchturmspitze der St. Georg-Kathedrale. Dahinter wächst das weiße Alpenpanorama hervor und dazwischen breitet sich das blaue Meer mit weißen Segelbooten aus, die Reede von Koper, Irgendwo dahinter versteckt sich auch noch die Bucht von Triest. Die Sonne lacht dazu und trocknet meinen Schweiß.

|

Die roten Dächer sind zum Greifen nah, dazwischen Terrassen, Dachgärten, Wäsche im Wind und natürlich der Tartini-Platz. Die Sonne, die sich nach einigen Regentagen endlich wieder zeigt, verstärkt die Farbe der frisch gewaschenen Ziegeldächer. Die Schrift an der Fassade des Tartini-Hotels ist schon lange verblasst. Doch das verstärkt nur den maroden Charme des italienischen Ambientes. Die vielhundertjährige Herrschaft Veneziens über diesen Küstenabschnitt atmet noch aus jeder Ecke. Piran ist Weltkulturerbe und damit ein Magnet für Touristen. Den heiligen Georg lässt das unberührt. Er steht ganz oben auf der Spitze des Kirchturms.

|

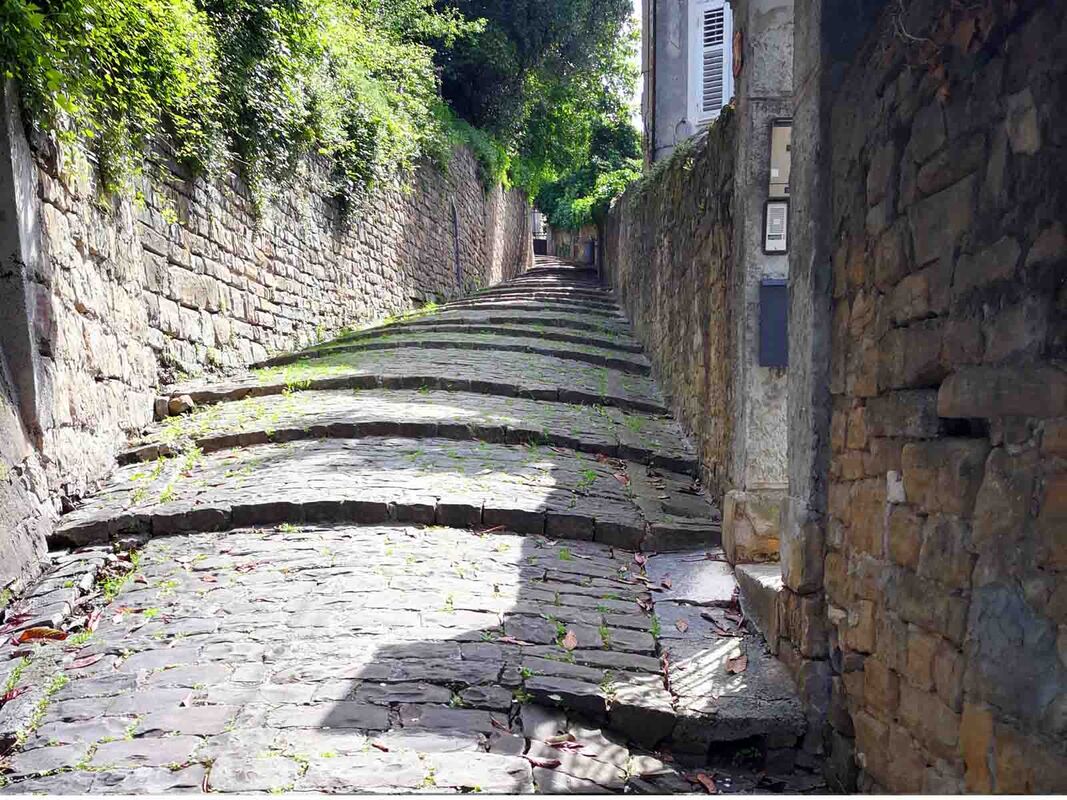

Der Weg hinunter zur Altstadt ist gepflastert und steil, nicht schön zu laufen. Hut ab vor den beiden Läufern und dem Radfahrer, die mir entgegen kommen. Andere tun sich dagegen sehr schwer mit dem steilen Weg. Der Schweiß rinnt, und das nicht nur wegen der Mittagssonne.

Es herrscht reger Verkehr auf dem Meer. Rund um die St. Georgs-Kirche ist es nicht anders. Sie steht auf einem Plateau oberhalb der Altstadt. Der Weg hierhin ist ein Muss beim Besuch von Piran. Der Bilderbuchblick auf die Stadt ist, das muss ich gestehen, einfach nur schön. So hoch, wie er steht, kommt kein Tourist, mögen sie noch so viele Stufen des Campanile erklimmen. Wieder kommt eine quirlige Jugendgruppe die Treppe zum Kirchplatz herauf. Wir verlassen den breiten Fußweg und folgen einer schmalen Treppe zur Altstadt hinunter. Die Passage ist verwinkelt und überrascht mich immer wieder aufs Neue mit charmanten Blicken. Da klemmt sich eine marode Haustür zwischen zwei Mauern. Nie würde ich wagen, sie zu öffnen, so brüchig scheint sie. Und doch hängen ein neuer Briefkasten und eine Türklingel mit Namensschild daneben.

|

Die schläfrige Katze öffnet nur einen schmalen Spalt ihrer Augen, als ich neben ihr vorbei gehe. In der

Mittagshitze döst sie mitten auf dem Fußweg. Jeder Quadratzentimeter in der Altstadt ist bebaut. Bisweilen ist auch die Gasse überbaut. Bald mündet der Weg auf den Tartini-Platz. Alle Wege scheinen hier einzumünden. Wie die Strahlen der Mittagssonne führen sie von hier in alle Ecken der Altstadt. Restaurants, Boutiquen und Cafés, hier finde ich alles, was des Touristen Herz begehrt. Der Platz ist groß und kreisrund. Kinder laufen, beaufsichtigt von ihren Müttern, mit bunten Bändern über den Platz, lassen sie hüpfend flattern. Die Statue von Tartini, dem großen Geiger, steht vor der altehrwürdigen Fassade des Rathauses. Es ist das imposanteste Gebäude am Platz, muss ja auch so sein. Vier Fahnen wehen im Wind: Piran, Slowenien, Italien und die Europäische Union. Da sind Vergangenheit und Gegenwart vereint, und hoffentlich auch die Zukunft.

Der Tartini-Platz öffnet sich mit einem schmalen Durchgang zum Meer. Zwei alte Schiffsmasten im Durchgang zeugen von der tiefen Verbindung der Stadt mit dem Meer. Wir folgen der Strandpromenade zur Spitze der Landzunge, linker Hand die Parade der Sonnenanbeterinnen, rechter Hand die Parade der Restaurants. Draußen auf dem Meer kreuzen die Segelboote, auf der Promenade die Jugend und diejenigen, die jung sein wollen.

Mittagshitze döst sie mitten auf dem Fußweg. Jeder Quadratzentimeter in der Altstadt ist bebaut. Bisweilen ist auch die Gasse überbaut. Bald mündet der Weg auf den Tartini-Platz. Alle Wege scheinen hier einzumünden. Wie die Strahlen der Mittagssonne führen sie von hier in alle Ecken der Altstadt. Restaurants, Boutiquen und Cafés, hier finde ich alles, was des Touristen Herz begehrt. Der Platz ist groß und kreisrund. Kinder laufen, beaufsichtigt von ihren Müttern, mit bunten Bändern über den Platz, lassen sie hüpfend flattern. Die Statue von Tartini, dem großen Geiger, steht vor der altehrwürdigen Fassade des Rathauses. Es ist das imposanteste Gebäude am Platz, muss ja auch so sein. Vier Fahnen wehen im Wind: Piran, Slowenien, Italien und die Europäische Union. Da sind Vergangenheit und Gegenwart vereint, und hoffentlich auch die Zukunft.

Der Tartini-Platz öffnet sich mit einem schmalen Durchgang zum Meer. Zwei alte Schiffsmasten im Durchgang zeugen von der tiefen Verbindung der Stadt mit dem Meer. Wir folgen der Strandpromenade zur Spitze der Landzunge, linker Hand die Parade der Sonnenanbeterinnen, rechter Hand die Parade der Restaurants. Draußen auf dem Meer kreuzen die Segelboote, auf der Promenade die Jugend und diejenigen, die jung sein wollen.

Mir ist es zu voll auf der Promenade. Da tauche ich lieber zwischen den Restaurants in die Kühle der Altstadtgassen ein. Rechts und links stapeln sich die Wohnungen. Die Gassen sind schmal und gebogen. Hier kommt der Bora, der kalte Wind, nicht herein. Kleine Plätze wechseln sich mit Torbögen und überbauten Gassen. Nasse Wäsche in der dritten Etage erinnert mich daran, dass hier Menschen leben. Blumentöpfe auf schmalen Fenstersimsen und Minibalkonen gieren verzweifelt nach den wenigen Sonnenstrahlen, die sich in diese Straßenschluchten verirren. Der Atem der venezianischen Vergangenheit Pirans liegt noch in diesen Gassen. Wenige Passanten verirren sich hierhin. Der Touristenstrom bevorzugt den breiten Weg vorne auf der Strandpromenade. Weit draußen auf dem Meer zieht ein Containerschiff seine Bahn auf dem Weg nach Triest. Ich erinnere mich, dass vor kurzem der Hafen von Triest in den Nachrichten auftauchte, als ein Endpunkt der Neuen Seidenstraße. Da wird die Autobahn bald noch voller werden.

Im Jahr 1280 wurde der Wächter auf dem Kirchturm von Izola der feindlichen Flotte der Genueser gewahr. Er läutete heftig die Sturmglocke, sodass sich die Einwohner des Örtchens in den sicheren Schutz der Wehrkirche flüchteten. Es wurde eng in dem alten Gemäuer. Aber das gab dem Stoßgebet zum heiligen Maurus genau die Kraft, um bis an sein Ohr zu dringen. Der heilige Maurus blies eine dichte Nebelwolke zwischen die Stadt und die kriegerische Flotte.

Die Genueser waren verwirrt. Dann sahen sie eine weiße Taube. Tauben, so wussten sie, fliegen zum Land hin. Doch das vom heiligen Maurus entsandte Vögelchen führte die Feinde weit hinaus aufs offene Meer und ließ sie dort noch verwirrter zurück. Dann machte die Taube kehrt, pflückte sich unterwegs einen Olivenzweig und ließ diesen als Zeichen des Friedens vor den erstaunten Einwohnern von Izola zu Boden fallen. Wer es nicht glaubt, kann die Taube mit Olivenzweig an jeder Straßenlampe von Izola sehen.

Die Venezianer waren schon 100 Jahre vorher gekommen. Mit ihnen lebte es sich so gut, dass Italienisch heute noch zweite Amtssprache in Izola ist. Leider haben die Italiener nicht mehr so volle Geldbörsen, wie noch vor wenigen Jahren, sodass jetzt die englische und deutsche Sprache immer mehr dominiert, zumindest in der warmen Sommerzeit.

Vom Hotel „Bellevue" oben am Abzweig zur Landstraße bietet sich mir das reizvolle Panorama der weiten Adriabucht von Koper über Triest bis weit ins italienische Friaul hinein. Gewitterwolken türmen sich vor blauem Himmel auf. Unter ihnen liegt auf einer schmalen Landzunge Izola mit seinen roten Dächern, aus denen der weiße Kirchturm und der hohe Schornstein der ehemaligen Fischkonservenfabrik herausragen.

Rund um den Hafen herrscht reges Treiben.

Die Venezianer waren schon 100 Jahre vorher gekommen. Mit ihnen lebte es sich so gut, dass Italienisch heute noch zweite Amtssprache in Izola ist. Leider haben die Italiener nicht mehr so volle Geldbörsen, wie noch vor wenigen Jahren, sodass jetzt die englische und deutsche Sprache immer mehr dominiert, zumindest in der warmen Sommerzeit.

Vom Hotel „Bellevue" oben am Abzweig zur Landstraße bietet sich mir das reizvolle Panorama der weiten Adriabucht von Koper über Triest bis weit ins italienische Friaul hinein. Gewitterwolken türmen sich vor blauem Himmel auf. Unter ihnen liegt auf einer schmalen Landzunge Izola mit seinen roten Dächern, aus denen der weiße Kirchturm und der hohe Schornstein der ehemaligen Fischkonservenfabrik herausragen.

Rund um den Hafen herrscht reges Treiben.

Die Fischerboote liegen vertäut am Kai, die Netze trocknen in der Mittagshitze. Wer nicht in einem der Restaurants am Wasser sitzen will, flüchtet in den Schatten der Altstadt. Wir flüchten mit. Schmal sind die Gassen, dreistöckig die Häuser. Ich folge dem geschwungenen Verlauf einer Gasse, schaue in einer Fotogalerie vorbei und fange den einen oder anderen Tropfen der Wäsche ein, die über mir vor sich hin trocknet. Bei der Wäsche erkenne ich, wer hier wohnt, jung oder alt, Arbeiter oder Sportler, Mutter oder Witwe. Der Wind hat in diesen Gassen keine Chance. Viele italienische Laute dringen an mein Ohr. Die Dominanz Jahrhunderte langer venezianischer Herrschaft hat das Stadtbild geprägt. Die Gemächlichkeit des Lebens, wie die idyllischen Hinterhöfe, die zahlreichen Cafés mit einer Handvoll Stühle auf der Gass", das ist Italien, hier könnte ich leben. Während Piran vom Tourismus erdrückt wird, lebt Izola mit seinem italienischen Flair.

"Rinnen muss der Schweiß...", denkt sich wohl der Radfahrer vor mir, der eifrig strampelt, um die 14-prozentige Steigung hoch zum Vrsic-Pass zu schaffen. Er ist nicht der Einzige, gehört aber zum Glück zu den ersten, die heute an einem Volksradsportereignis an dieser Passstraße teilnehmen. 1916 haben 10 000 russische Zwangsarbeiter 24 Spitzkehren gebaut, um den Weg hinauf ins Triglav-Gebirge zu ebnen. Ihnen standen sicher weniger Wasserstationen zur Verfügung, als den Radlern am heutigen Tag. Endlich haben wir die 1600 Metermarke geknackt, haben uns am schneebedeckten Bergmassiv die Augen satt gesehen und blicken jetzt hinab in das lang gestreckte Tal der Soca. Ola, was kommt da denn an? Ein alter blauer Fiat 500 mit Blaulicht auf dem Dach. "Milica" steht an der Tür. Nicht nur Radfahrer streben heute dem Pass zu, sondern auch eine ganze Kolonne von Oldtimern. Ganz schön was los auf der Passstraße. Nur die Schafe liegen träge am Hang, lassen sich von Kindern streichen. Das macht die Milch süß.

Mehr als 26 Spitzkehren fahren wieder die Passstraße hinunter. Unten stoßen wir auf ein kleines Bächlein. Es ist die Soca, die mit ihrem kristallklaren kiesgrünen Wasser über Felsbrocken ins Tal stolpert. Im gleichnamigen Ort "Soca" meldet sich der Hunger. Wir lassen uns neben der Kirche zum Picknick nieder. Der kleine Dorfladen am Platz ist auch gleichzeitig die Cafébar. Das passt doch. Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts waren die Männer des Ortes bekannt für ihr Geschick, hoch im Gebirge Bäume zu fällen und zu Tal zu bringen. Sicher zählten sie im Zweiten Weltkrieg auch zum Kern der Partisanen, die gegen SS und Mussolini-Truppen kämpften. Ein Deckenfresko in der einfach ausgestatteten Dorfkirche zeugt auch vom Widerstand. Der Erzengel Michael besiegt eine dreiköpfigen Drachen, der u.a. das Gesicht von Mussolini trägt. Das Gesicht Hitlers, das im Reiseführer ebenso erwähnt wird, erschließt sich mir nicht.

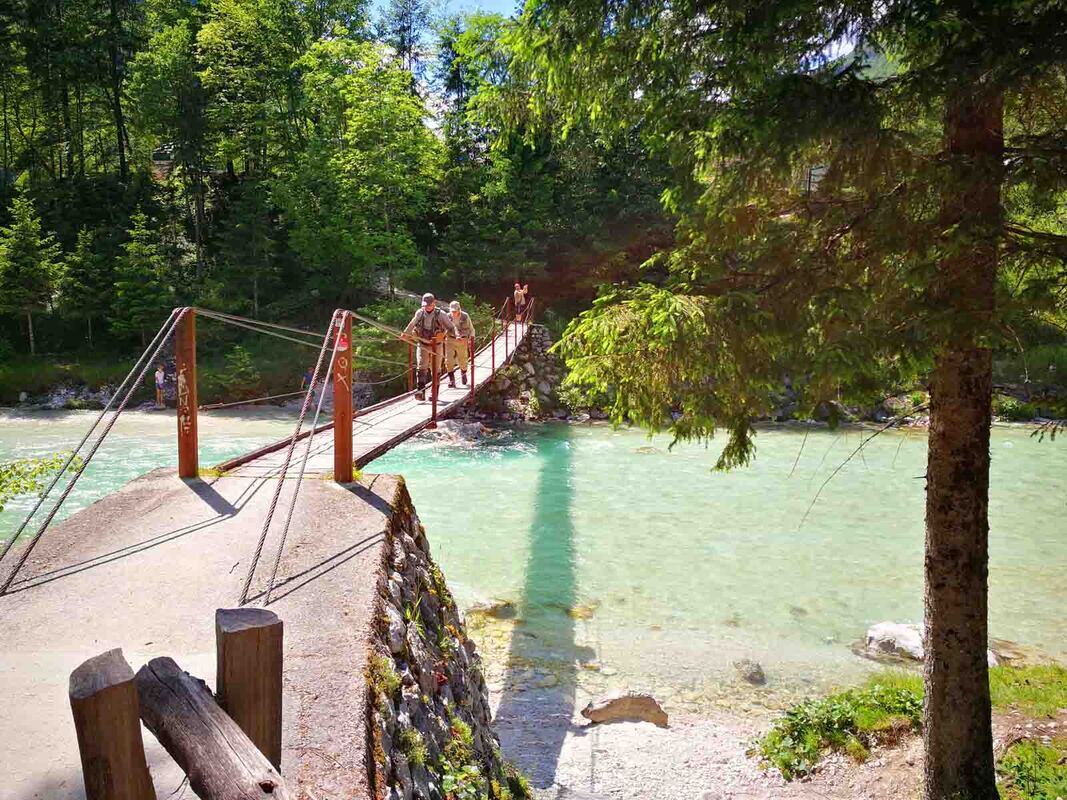

Das Tal ist eng und die Straße begleitet die Soca. Einige Hängebrücken, die über die wilde Soca, führen habe ich inzwischen schon gesehen. Zeit, dass ich endlich mal selbst eine in Augenschein nehme. Gleich hinter dem Ortsende kann ich das Auto abstellen. Stahlseile halten die Brücke, knorrige Bretter bewahren mich vor dem Sturz in den Wildbach. Die Soca hat sich tief in den Felsen eingegraben. Das Wasser gurgelt und schäumt. Wanderer kommen über die Brücke, der Weg ist beliebt. Zum Glück können die allgegenwärtigen Motorradfahrer nicht über die Brücke. Das würde arg eng werden. Ob sie ihr Gewicht überhaupt trägt? Wir wollen es nicht ausprobieren.

Immer wieder stoßen aus Seitentälern kleine Bäche zur Soca, füllen ihr Volumen weiter auf und treiben sie Richtung Mittelmeer. Doch der Weg bis dorthin ist noch weit und von Barrieren gesäumt. Schon ein paar Kilometer weiter muss sie sich wieder anstrengen, um sich durch hartes Gestein zu kämpfen. Mal rechts, mal links tost das Wasser an großen Felsbrocken vorbei, verharrt dann wieder in tiefen Trögen, die zum Baden einladen, um sodann wieder wild zu werden. Nach ein paar 100 m weitet sich wieder das Flussbett. Die Hängebrücke über den Fluss ist länger und schwankt mehr. Der Wanderer drüben auf der anderen Seite wagt sich nur widerwillig, den Weg über den Fluss anzutreten. Kinder sind da mutiger. Sie springen von Felsblock zu Felsblock im unruhigen Fluss und nur manchmal muss Papi nachhelfen, damit sie das Ufer trocken erreichen. Das Tal der Soca zeigt sich heute von seiner schönsten Seite. Der Himmel lacht, es ist Postkartenwetter. Mal ist das Tal eng, mal breit, aber immer sonnig und in kräftigem Frühjahrsgrün. Und über allem thront das weiße Massiv der Julischen Alpen.

Kanal heißt dieser Ort

Kanal heißt dieser Ort

Die Sonne ist schon hinter dem Gebirgszug verschwunden, als wir den kleinen Ort "Kanal" erreichen. Seinen Namen verdankt er wohl dem Flusslauf, der hier wie ein ins Gelände eingeschnittener Kanal aussieht. Die Soca teilt das Städtchen. Wir haben uns heute Zeit gelassen. Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir sicher nicht mehr rechtzeitig zum Abendessen ins Hotel kommen werden. Daher beschließen wir, hier zu speisen. In der Osteria am Dorfbrunnen werden wir warmherzig empfangen. Hier trifft man sich um diese Zeit, tauscht den Tagesklatsch aus und trinkt ein Pivo, zu gut Deutsch: ein Bier. Der Verkehr hat nachgelassen und selbst die Soca fließt gemächlicher unter der malerischen Brücke. Stille legt sich übers Land. Die hiesigen Gnoccis sind mit Kartoffelbrei gefüllte Ravioli. Sie munden köstlich. Die Spatzen ziehen sich zur Nachtruhe zurück.

Skocjan liegt verborgen im Karstland

Skocjan liegt verborgen im Karstland

„Was sagst du?" Renate steht neben mir, aber ich kann sie nicht verstehen. Mit donnerndem Rauschen stürzt der Fluss über die gewaltigen Felsbrocken in einen noch größeren Schlund. Der befestigte Weg führt hoch über dem Fluss an einer Felswand entlang. Immer wieder muss ich mich ducken, weil die Wand überhängt. Solch einen Schlund habe ich noch nicht gesehen. So müssen sich früher die Menschen den Eingang in die Hölle vorgestellt haben. Dann knickt der Weg ab. Auf halber Höhe zwischen Flussbett und Höhlendecke führt mich eine Brücke auf die andere Seite. Auf der Brücke stehe ich sozusagen im Schlund. Draußen die grüne Wildnis, drinnen der dunkle Fels, unter mir das smaragdgrüne Wasser. Ich kann mich nicht losreißen von diesen Kontrast.

|

Dann geht es eine steile Treppe runter. Weiter unten zeigt eine Lichterkette den Weg an. In der Höhle beruhigt sich das Wasser. Es wird regelrecht zu einem Spiegel. Tropfen fallen von der Decke, bilden Kreise auf dem Wasserspiegel, manche benetzen meinen Kopf. Der Weg ist in den Felsen geschlagen. Es ist dunkel, eigentlich zu dunkel zum Fotografieren. Etwa 100 m vor mir wird es heller. Eine natürliche Staumauer aus Gestein, das von der Decke abgebrochen ist, hält den Fluss auf. Nur eine schmale Spalte lässt das Wasser durch. Dort stürzt das Wasser über viele Klippen herunter und verlässt die Höhle. Wieder muss ich über eine Brücke. Der Fluss hat sich tief eingegraben und verschwindet irgendwo vor mir in der Tiefe seines Bettes. Ich hingegen muss wieder steil nach oben. Etwa 100 m tief mag dieser Kessel sein. Muss ich da wirklich ganz hoch? Ich bin zu begeistert, um mir mehr Gedanken darüber zu machen, bleibe einfach mitten auf der Brücke stehen und schaue minutenlang in das tosende Wasser.

|

Wo ist Zerberus der Höllenhund? Sind das seine Laute?. Keiner gibt mir eine Antwort. Darum mache ich mich auf den weiteren Weg Richtung Tageslicht. Warme Luft fällt von oben in den Talkessel. Im feuchtwarmen Mikroklima wachsen tropische Pflanzen. Immer wieder zweigen kleine und große Höhlengänge ab: "Durchgang verboten!"

unter der Naturbrücke

unter der Naturbrücke

Vor mir erscheint ein Durchbruch durch die Felswand. Es sieht wie eine überdimensionale Bogenbrücke aus. Der Fluss hat sich hier einen Weg durch den Fels gebrochen. Doch die Treppe führt nicht bis ganz nach oben. Nach kurzem Anstieg stehe ich vor einer vergitterten Stahltür. Sie führt in einen natürlichen Tunnel. Plopp, Licht geht an und führt mich unter die Naturbrücke. Ein Taubenpärchen hat sich hier sein Quartier gewählt. Sie müssen wohl taub sein. An der schmalsten Stelle ist der Fluss vielleicht nur noch zwei oder drei Meter breit. Sprechen ist unmöglich. Ein Tosen, das nicht einmal eine Explosion übertönen könnte, füllt diesen Teil des Kessels aus. Welch ein beeindruckendes Schauspiel. Es zählt zu den schönsten Naturspektakeln, die ich bislang auf meinen vielen Reisen kennengelernt habe. Ich lasse mich auf einer Bank nieder, um eine Eindrücke festzuhalten. Ein Tropfen fällt auf meine Kladde, lässt die Tinte tanzen. Es ist ein Tropfen des Regens der vergangenen Wochen der sich seinen Weg durch den Kalkfelsen zu mir gesucht hat. Überall dringt das Wasser aus dem Gestein, mal als feuchter Fleck, der sich in der Sonne wieder verflüchtigt, mal als Tropfen wie eben. Manchmal ranken sich auch Tropfen an Blättern entlang, um dann wie ein Schleier herunter zu fallen. Obwohl Skocjan seit Jahren Weltkulturerbe ist, kommt hier nur ein Bruchteil des Touristenstromes an, der sich durch die Höhle von Postojna drängelt. Ich bleibe bestimmt zehn Minuten hier sitzen. In dieser Zeit kommen eine oder zwei Handvoll Besucher vorbei. Irgendwann rappele ich mich auf. Hinter der Naturbrücke betrete ich einen zweiten Talkessel.

|

„Sind Sie der Zerberus?" Sie lacht. „Nein." Überall treffe ich auf junge Frauen von der Höhlenverwaltung. Ihre eigentliche Aufgabe ist zwar die Aufsicht, aber sie geben gerne Auskunft auf unsere vielfältigen Fragen. Inzwischen habe ich auch Renate und meinen Bruder wieder eingeholt. Wieder muss sich über eine Stahlbrücke. Jetzt sehe ich, wie der Fluss durch zwei schmale Durchlässe in diesen Kessel schießt. Das Wasser sammelt sich in einem großen Trog in der Kesselsohle. Gerade lugt die Sonne hinter einer Wolke hervor und wirft ein phantastisches Licht auf das Wasserspektakel. Wir lassen uns von der jungen Frau aufklären: 20 Kubikmeter Wasser pro Sekunde schießen heute in den Kessel. Mir erscheint es viel, aber es ist wenig, wie ich lernen muss. Vor einer Woche waren es noch 190 Kubikmeter pro Sekunde und im Februar sogar 400 Kubikmeter.

|

Ein Weg, der in die steil abfallende Felswand gebrochen ist, führt im Halbkreis um den Kessel herum. Mit jedem Meter öffnet sich mir ein neuer Blick. Diese Kessel waren ursprünglich Höhlen, in denen das Wasser solange am Fels nagte, bis die Decke einstürzte. Ach ja, der Fluss heißt Reka. 55 Kilometer hat die Reka oberirdisch hinter sich, 35 weitere hat sie ihren Lauf von hier bis ans Meer bei Triest unter die Erdoberfläche verlegt. Ich sehe vor mir die Öffnung im Fels, wo sie gleich verschwinden wird. 500 Meter weit kann man ihm noch folgen, dann ist der öffentlich zugängliche Weg zu Ende. Soweit gehen wir nicht mehr. Unsere Tour endet dort, wo die Reka ihrem unterirdischen Lauf beginnt. Über zahllose Treppen steigen wir hoch, bis wir den Schrägaufzug erreichen, der uns auf das Plateau zurück bringt.

Während ich mich ausruhe, schaut sich Renate noch etwas die Natur rund um den Talkessel an. Begeistert kommt sie zurück und erzählt mir, dass sie eine Türkenbundlilie gefunden hat, eine ganz seltene Pflanze. Ich kann ihre Begeisterung verstehen.

Während ich mich ausruhe, schaut sich Renate noch etwas die Natur rund um den Talkessel an. Begeistert kommt sie zurück und erzählt mir, dass sie eine Türkenbundlilie gefunden hat, eine ganz seltene Pflanze. Ich kann ihre Begeisterung verstehen.

|

Saß sich eben noch unter der Naturbrücke, so bin ich jetzt oben auf der Brücke, auf einem Bänkchen am alten Dreschplatz von Skocjan-Dorf. Nur noch wenige Menschen leben in diesem Weiler. Das Dorf hat einen unrealen Charakter. Alte Gebäude aus Bruchsteinen der Region bestimmen das Ortsbild. Über dem fernen Bergmassiv grollt der Donner. Dort will ich eigentlich auch noch hin. Doch der Donner sagt: "Nein, kommt nicht hier hoch. Hier wird es jetzt ungemütlich." Alte Frauen begegnen sich auf dem Weg zum kleinen Friedhof. Walking-Stöcke, ganz modern, geben ihnen Halt auf dem felsigen Boden.

|

Welch eine Ruhe. Kein Ton dringt aus dem Talkessel zu uns hoch, obwohl dort unten, 100 m unter mir, das Wasser tobt. Nur das Rauschen des Windes spüre ich in den Baumkronen. Ein Bauernhaus steht direkt am Rand des Kessels. Da möchte ich kein Kind spielen lassen. Weiter im Ort steht die alte Kirche. Der Glockenturm steht getrennt vom Kirchenschiff. Das Glockenseil hängt im Durchgang. Ich will daran ziehen, gehe darauf zu. Vielleicht kann ich der Glocke einen zarten Ton entlocken. War nix. Das Seil entpuppt sich als das Kabel für das elektrische Läutwerk. Hier hängt sonntags kein Küster, kein Messdiener mehr am Seil. Da lass ich auch lieber die Finger davon. Hinter der Kirche entfaltet sich das ganze Panorama der Karstlandschaft von den Alpengipfeln der Julischen Alpen bis hinein in die Talschleife der Reka. Sie windet sich zwischen den Bergen hindurch, eingezwängt von steilen Hängen und nimmt in einer letzten engen Schleife ihren Weg in den Untergrund.

Es ist Sonntag. Das Wochenende neigt sich dem Ende zu. Die Kurzurlauber aus Ljubljana, Österreich und Bayern streben nach Hause. Der endlose Strom von Autos auf der Gegenfahrbahn der Autobahn stockt und staut sich immer wieder. Ich bin froh, dass wir Richtung Meer fahren.

Zwischen zwei hohen Karstwänden windet sich die Landstraße immer weiter ins Tal. Vielleicht ist irgendwo dort unten ein kleiner Bach, der eine Talsohle bildet. Die Straße weiss nichts davon und schwingt sich wie eine Berg- und Talbahn auf der Kirmes immer tiefer ins Tal hinein. Dann der Abzweig. Vor uns erhebt sich eine graue Festungsmauer auf einem Hügel. Hinter der Mauer ragt ein Kirchturm hoch. Die Glocke schlägt elf Stunden. Sie blickt über die Mauer auf Weinreben in langer Reihe, auf Olivenbäume, auf einen Feigenbaum voll reifer Früchte und drum herum einfach nur auf satte grüne Wiesen und die roten Dächer des kleinen Weilers Hrastovlje. Es ist still, so still, dass ich das Flattern der Bläulinge zu hören glaube. Auf der kleine Bank vor der Festungsmauer lassen wir uns erst mal nieder und lassen diese Szenerie auf uns einwirken. Dann ein rhythmisches Rattern, das schnell lauter wird. Hoch an der östlichen Karstwand liegt ein kleines Dorf. Davor findet ein langer Güterzug seinen Weg ins Tal. Minuten später das gleiche Geräusch aus der Gegenrichtung, diesmal weit unten im Tal. Im Hafen von Koper werden viele Waren umgeschlagen. Die Züge müssen weit ins Tal hinein fahren, um Höhe zu gewinnen, bevor sie Richtung Ljubljana abbiegen können. Bergauf hilft eine zweite Lokomotive bei der schweren Arbeit. Dann wird es wieder still.

Durch das Tor der Festungsmauer kommen wir in den Innenhof. Hier fanden im Mittelalter die Bewohner aus dem Tal Schutz vor feindlichen Truppen. Das mit der Enge kenne ich ja schon von Izola, aber hier ist keine wundersame Geschichte einer Rettung überliefert.

Die schmale Tür zur Kirche steht halb offen. Geblendet von der Mittagssonne brauche ich einige Zeit, um meine Augen an das spärliche Licht in der Kirche zu gewöhnen. Die Decke, die Wände, die Apsis, die Säulen, alles ist überdeckt mit bunten Fresken. Rot und Gelb sind die vorherrschenden Farben. Vor mir liegt die Bibel der einfachen Menschen des Mittelalters.

Auf das Jahr 1490 wird die Entstehungsgeschichte dieser Fresken datiert. Die Schöpfungsgeschichte mit der Erschaffung von Sonne und Erde wird ebenso bebildert dargestellt, wie das Neue Testament. Die Bildergeschichte ist einfach und bezieht auch Szenen aus dem Leben der Menschen des Mittelalters ein. Dies alles wäre schon einen Besuch wert. Aber das Erstaunlichste und Ungewöhnlichste in dieser Kirche ist ein Fresko, das sich über die gesamte Westseite der kleinen Kirche hinzieht: der Totentanz.

Die schmale Tür zur Kirche steht halb offen. Geblendet von der Mittagssonne brauche ich einige Zeit, um meine Augen an das spärliche Licht in der Kirche zu gewöhnen. Die Decke, die Wände, die Apsis, die Säulen, alles ist überdeckt mit bunten Fresken. Rot und Gelb sind die vorherrschenden Farben. Vor mir liegt die Bibel der einfachen Menschen des Mittelalters.

Auf das Jahr 1490 wird die Entstehungsgeschichte dieser Fresken datiert. Die Schöpfungsgeschichte mit der Erschaffung von Sonne und Erde wird ebenso bebildert dargestellt, wie das Neue Testament. Die Bildergeschichte ist einfach und bezieht auch Szenen aus dem Leben der Menschen des Mittelalters ein. Dies alles wäre schon einen Besuch wert. Aber das Erstaunlichste und Ungewöhnlichste in dieser Kirche ist ein Fresko, das sich über die gesamte Westseite der kleinen Kirche hinzieht: der Totentanz.

Der Tod in Gestalt eines Skeletts nimmt jeden an der Hand und führt ihn vor sein Sündenregister, das kleine Kind, den Bettler, den Kaufmann ebenso wie den Bischof. Auch Nonne, König und Königin müssen diesen Weg gehen und selbst der Papst. Im Gesamtbild der Fresken ist die Allegorie von Gebären, Leben und Sterben dargestellt. Ich bin gerührt von der Mächtigkeit dieser Bildersprache, setze mich mal auf den einen, mal auf den anderen Stuhl im schmalen Kirchenschiff. Ich lasse die Eindrücke auf mich einwirken. Irgendwann wurden die Fresken übertüncht, als die Kirche dem Stil des Barocks angepasst wurde. Vor 100 Jahren stieß man bei Renovierungsarbeiten wieder auf die Fresken, legte sie frei, und lässt die Gedankenwelt des Mittelalters nun wieder sprechen. Die Uhr schlägt zwölf Stunden. Der Malteserwein dieser Gegend ist viel gelobt. Der Küster verkauft uns gerne eine Flasche, bevor er eine ankommende Gruppe durch seine Kirche führt. Wir bummeln noch etwas über die Wiesen nahe der Kirche. Hier wachsen vielfältige Blumen. Selbst wildes Knabenkraut fühlt sich hier wohl.

Ljubezen, das ist Slowenisch und heißt Liebe. Die Hauptstadt von Slowenien heißt Ljubljana. Ein Zufall? Nein, nach zwei Tagen in dieser Stadt bin ich überzeugt, dass es kein Zufall ist. Diese Stadt ist jung, ist lebendig, ist voller Kunst. Naja, dass die Jugend ausgerechnet vor unserem Schlafzimmerfenster jeden Abend feiern will, muss ja nicht unbedingt sein. Aber vor den anderen Schlafzimmerfenstern in dieser Stadt ist es auch nicht anders, kein Wunder bei 50 000 Studenten und Studentinnen.

Hoch über der Altstadt wehen die slowenische Fahne und die von Ljubljana munter im Wind. Sie blicken vom Turm der mittelalterlichen Burg hinunter auf den Fluss Ljubljanca, die sich in einer Schleife um ihren Fuß windet. Dort weht ein leichter Wind. Ein Nutria sucht vor dem nahenden Bug unseres Schiffes das rettende Ufer. Rechts und links erheben am grünen Ufer die Vereinsheime der diversen Wassersportclubs. Dann taucht vor mir die bunte Front der Altstadt auf. Ehe ich mich versehe, sind wir im Zentrum von Ljubljana. Am Ufer reihen sich Cafes und Restaurants, junge Menschen flanieren, Liebespaare schauen sich tief in die Augen. Das ist Ljubljana von seiner schönsten Seite.

Wir verlassen das Ausflugsboot und machen das, was eigentlich alle hier machen: flanieren. Ich bleibe immer wieder stehen und staune über die Schönheit der Fassaden. Jugendstil harmoniert hier mit Klassizismus und Mischformen anderer Baustile. Immer wieder überholen uns kleine grüne Elektrowagen. Passanten halten sie an, steigen ein. Wir versuchen es auch. Es dauert einige Zeit, bis endlich einer hält. "Wohin soll es gehen?", fragt der Fahrer. "Einmal rund um die Altstadt" antwortet Renate und er sagt "Ok". Ich will ihn jetzt mal Steffen nennen, weil er mich frappant an einem Fotofreund erinnert.

mit dem Kavalier durch die Altstadt

mit dem Kavalier durch die Altstadt

Kurz nachdem Steffen mit uns losgefahren ist, hält er schon wieder an. Ein Passant steigt zu. Er fragt uns auf Englisch, wo wir herkommen und ob es uns in der Stadt gefällt. "Und wie" ist unsere Antwort. Mit Smalltalk geht es langsam durch die verkehrsberuhigte Altstadt. Manchmal wird es eng zwischen den Stühlen des Restaurants linker Hand und dem Kinderwagen rechts. Aber Steffen behält die Ruhe. Er kennt auch die Stellen, an denen er zwischen den Absperrpollern aus der Fußgängerzone heraus und wieder hinein kommt. Jeder hier scheint Steffen zu kennen. Immer wieder grüßt er einen Kellner oder eine Passantin. Mir scheint sowieso, dass die ganze Altstadt eine einzige Theke ist. Die Frankfurter Fressgass ist ein Kleinkind dagegen. Und doch habe ich nie den Eindruck, dass die Touristen die Einwohner verdrängt hätten. Im Gegenteil!

Immer wieder bleibt mein Blick an einem schönen Fassadendetail hängen. Der Charme der Stadt hat mich gefangen genommen. Unser Mitfahrer ist schon längst ausgestiegen. Jetzt gesellt sich ein Galerist zur uns. Er wuchtet ein schweres Paket auf den Rücksitz. Steffen fährt aus der Altstadt heraus in eine Tiefgarage. Schon spannend, was wir da erleben. Dort unten steigt der Galerist aus und packt das Paket in sein Auto. Steffen fährt wieder weiter. Oben, am Eingang der Tiefgarage, wartet schon eine alte Dame mit Einkaufstaschen. Sie muss runter zum Fluss. Kein Problem für Steffen, kein Problem für uns. Schließlich bitten wir Ihn, uns bei der "TOZD bar" aussteigen zu lassen. Ich will ihm für den tollen Service ein Geldstück in die Hand drücken. Doch er sagt: „Nein danke. Kein Trinkgeld. Und wenn ihr mich mal wieder braucht, dann ruft mich einfach an." Mit diesen Worten überreicht er mir eine Visitenkarte und fährt mit dem „Kavalier“ weiter. Ja, so heißen diese Fahrzeuge. Es ist ein wahrer Kavalier und ein kostenloser Service der Stadtverwaltung für die Bewohner der Altstadt ebenso wie für Touristen.

Immer wieder bleibt mein Blick an einem schönen Fassadendetail hängen. Der Charme der Stadt hat mich gefangen genommen. Unser Mitfahrer ist schon längst ausgestiegen. Jetzt gesellt sich ein Galerist zur uns. Er wuchtet ein schweres Paket auf den Rücksitz. Steffen fährt aus der Altstadt heraus in eine Tiefgarage. Schon spannend, was wir da erleben. Dort unten steigt der Galerist aus und packt das Paket in sein Auto. Steffen fährt wieder weiter. Oben, am Eingang der Tiefgarage, wartet schon eine alte Dame mit Einkaufstaschen. Sie muss runter zum Fluss. Kein Problem für Steffen, kein Problem für uns. Schließlich bitten wir Ihn, uns bei der "TOZD bar" aussteigen zu lassen. Ich will ihm für den tollen Service ein Geldstück in die Hand drücken. Doch er sagt: „Nein danke. Kein Trinkgeld. Und wenn ihr mich mal wieder braucht, dann ruft mich einfach an." Mit diesen Worten überreicht er mir eine Visitenkarte und fährt mit dem „Kavalier“ weiter. Ja, so heißen diese Fahrzeuge. Es ist ein wahrer Kavalier und ein kostenloser Service der Stadtverwaltung für die Bewohner der Altstadt ebenso wie für Touristen.

Viele Brücken führen über die Ljubljanca. Eine ist so breit wie lang. Ein Saxophonist gibt dort seine Kunst zum Besten. Sein Spiel ist, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Was ein Hund wohl auch so sieht, zumindest mimt er es. Überhaupt, die Brücken. Da gibt es eine, deren Geländer voll mit Liebesschlössern hängen. Das kennt man ja von überall her. Aber hier ist der Boden der Brücke aus Glas. Vor der Kathedrale gibt es gleich drei Brücken. Sie laufen im spitzen Winkel aufeinander zu. Und dann gibt es noch jene Brücke, die auf der Burgseite von zwei mächtigen Drachen bewacht wird. Zmay heißt der Drache auf slowenisch. Die griechische Sagenheld Jason soll hier einen schlimmen Drachen besiegt haben, der das ganze Land terrorisierte. Mit der Zeit wurde aus dem bösen Drachen ein guter, der zum Beschützer der Stadt wurde. Mir laufen die Drachen hier überall über den Weg, am Flussufer, auf Parkbänken, auf Plakaten ebenso wie auf Gullydeckeln. Und am kommenden Samstag ist auf der Ljubljanca ein Drachenbootrennen. Passt doch.

|

Märkte ziehen mich an und dieser besonders. Unter farbigen Schirmen werden Obst und Gemüse feilgeboten. Es ist die Zeit der Kirschen. Zu Bergen aufgetürmt werden sie angeboten. Ich kann nicht widerstehen. Auch der wilde Spargel reizt mich. Aber bis zur Heimreise sind es noch ein paar Tage. Er muss einen anderen Liebhaber finden. An der Flussseite des Marktes finden wir einen Trüffelstand. In den einsamen Wäldern Sloweniens gedeihen sie ungestört. Nach der Entscheidung für ein Glas dieser eingelegten Köstlichkeit fragen wir, wo wir in der Nähe ein Restaurant mit Trüffelgerichten finden.

|

Der Hunger hat sich gerade gemeldet. "Gleich am Stand nebenan" ist die Antwort der freundlichen Verkäuferin und sie deutet mit dem Finger nach rechts. Meine persönliche Gourmet-Empfehlung für Ljubljana: Gnoccis mit Trüffeln auf dem Markt und Holunderbeerenpfannkuchen als Dessert.

Vom Markt geht es wohlgestärkt zur Burg hinauf. Nach einer langen Geschichte mit Rittern und Burgfräuleins ist sie inzwischen Begegnungsstätte und kultureller Treffpunkt für die Bürger von Ljubljana. Wir buchen die historische Führung mit Schauspiel. "Beeilen Sie sich. Es fängt gleich an." ruft uns der Ticket Verkäufer am Eingang noch zu. Dann treffen wir die Gruppe. In fünf oder sechs Stationen erleben wir Szenen aus verschiedenen Jahrhunderten der Burggeschichte. "Keine Fotos bitte." werden wir gebeten "Die Schauspieler wünschen keine Fotos auf Facebook." Dem Wunsch wird stattgegeben. Wir verbringen Stunden auf der Burg. Der Blick reicht über die Stadt hinaus bis hin zu der Bergkette der Alpen. Petrus hat uns dafür auch extra schönes Wetter beschert.

Ljubljana und Kunst, das gehört zusammen. Allenthalben Stoß sich auf Skulpturen im öffentlichen Raum, klassisch und modern. Aber auch Galerien und Ausstellungen finde ich zuhauf. Ich muss wohl noch einmal herkommen, um die Kunst von Ljubljana ausgiebig kennenzulernen, denn der Abschied naht.

Abends gibt es eine öffentlichen Ballettvorführung im Park Zvesda: Giselle. Anschließend lassen wir den Tag am Ufer der Ljubljanca ausklingen. Ab und zu gleitet ein Ausflugsboot auf dem Wasser vorbei. Nachtschwärmer flanieren über die Promenade. Die Straßenlampen hüllen sie in warmes Licht ein. Der Kellner serviert Pizza am Nachbartisch. Der Geruch des frisch gebackenen Teiges verfängt sich in meiner Nase. Das macht Appetit. Leise klingen Gläser. Überall sitzen Gäste im Freien, holen sich ein Getränk aus der nächsten Bar. Trotz der vielen Menschen ist es nicht lärmend laut. Es herrscht eine angenehme Atmosphäre. Über der Stadt thront die Burg, in fahlem Licht beleuchtet. Ich war sicher nicht das letzte Mal in Ljubljana.

Abends gibt es eine öffentlichen Ballettvorführung im Park Zvesda: Giselle. Anschließend lassen wir den Tag am Ufer der Ljubljanca ausklingen. Ab und zu gleitet ein Ausflugsboot auf dem Wasser vorbei. Nachtschwärmer flanieren über die Promenade. Die Straßenlampen hüllen sie in warmes Licht ein. Der Kellner serviert Pizza am Nachbartisch. Der Geruch des frisch gebackenen Teiges verfängt sich in meiner Nase. Das macht Appetit. Leise klingen Gläser. Überall sitzen Gäste im Freien, holen sich ein Getränk aus der nächsten Bar. Trotz der vielen Menschen ist es nicht lärmend laut. Es herrscht eine angenehme Atmosphäre. Über der Stadt thront die Burg, in fahlem Licht beleuchtet. Ich war sicher nicht das letzte Mal in Ljubljana.

E N D E

Hat dir mein Reisebericht gefallen? Dann schicke mir doch bitte deinen Kommentar als E-Mail an: [email protected]