Ins Land von Götz von Berlichingen

|

|

Juni 2023

|

|

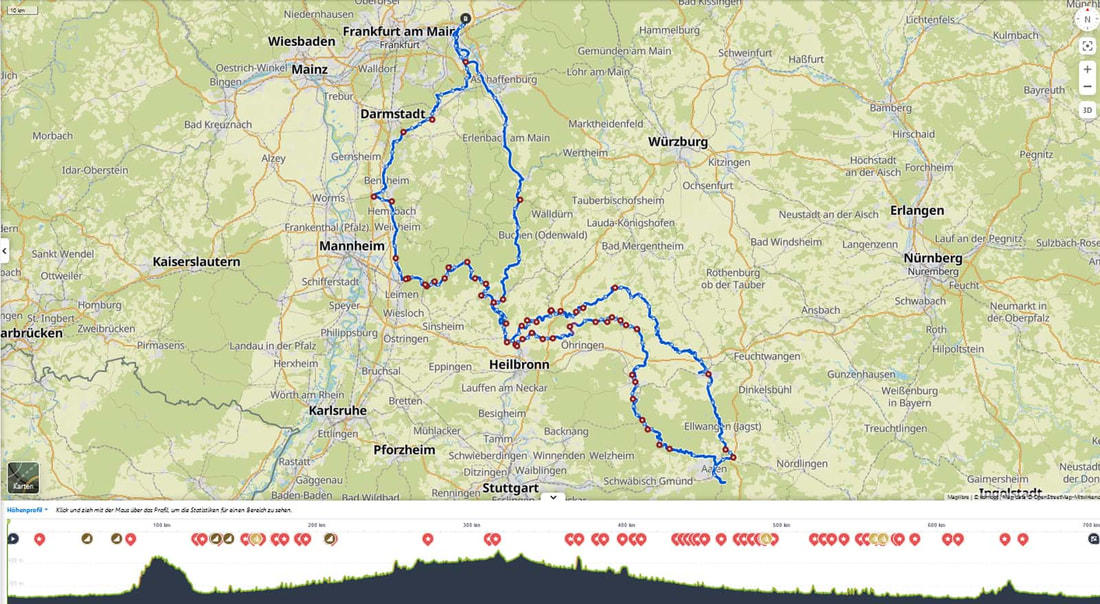

Die Sonne lacht mir ins Gesicht, der Himmel strahlt, es geht nach Süden. Ich winke Renate nochmals zu, bevor ich um die Ecke biege und kurz danach Erlensee verlasse. Der Ostwind schiebt mich hurtig nach Hanau, wo mich Cafer schon erwartet. Die nächsten zehn Tage werden wir gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs sein. Unsere Route haben wir erst drei Tage zuvor festgelegt, nachdem der Wetterbericht uns für unsere Wunschroute in Norddeutschland kühles Wetter und für die zweite Option von Salzburg ans Mittelmeer tägliche Gewitter angesagt hatte.

An dem kleinen Denkmal für die römische Brücke erreichen wir die Stelle, an welcher der Main den Grenzverlauf des Limes flussaufwärts bis nach Miltenberg bildete. |

Um diese Uhrzeit haben wir den Mainradweg noch weitestgehend für uns. Nur eine Schar Nilgänse macht uns hinter Kleinkrotzenburg den Weg streitig. In Seligenstadt machen wir den ersten Stopp. Auf dem Marktplatz herrscht buntes Treiben. Es ist Samstag, es ist Markttag. Wir bleiben nicht lange, radeln weiter den Main entlang. Roter Mohn begleitet uns am Feldrain, immer wieder garniert mit blauen Kornblumen.

Dieser Radweg ist für mich seit vielen Jahren eine meiner Hausstrecken. Ich fahre ihn mehrfach jährlich und kenne ihn wie meine Westentasche. Wir halten uns nicht lange auf, radeln weiter. Natürlich müssen wir am Wasserwerk von Aschaffenburg anhalten. Der Trinkwassersprudler ist von einer Familie umlagert. Wir warten gerne, bis auch der letzte Dreijährige Neugierde und Durst gestillt hat. Dann ist die Wasserfontäne frei für uns. Solch eine Erfrischung wünsche ich mir öfters am Radweg, gerade bei höheren Temperaturen sehr wohltuend. Bunte Räder zeigen uns in Niedernberg den Weg.

Eine blaue Brücke schwingt sich über den Main. Unter ihr ist es laut. Röhrend zieht eine Jacht ihre Bahn, hinter sich ein langer weißer Wasserschweif. Modellbauer haben sich heute hier getroffen, um ihre Boote in Aktion zu zeigen. Wenn ich mir die großen und aufwendigen Modelle anschaue, denke ich mir, dass so ein Schiff keine ein Euro achtzig kostet. Aber die Show zieht viele Zuschauer an.

Wir passieren Wörth mit seinem charakteristischen Wachturm und erreichen um die Mittagszeit Obernburg. Am Mainufer ist eine schattige Parkanlage angelegt. Derweil die Flohmarktbeschicker auf dem großen Parkplatz ihre Kisten ins Auto packen, genießen wir unser Picknick. Ich denke an schöne Stunden, die ich hier verbracht habe, mit Blick auf den Main und die Schwäne, die am Ufer vorbeiziehen.

Eine blaue Brücke schwingt sich über den Main. Unter ihr ist es laut. Röhrend zieht eine Jacht ihre Bahn, hinter sich ein langer weißer Wasserschweif. Modellbauer haben sich heute hier getroffen, um ihre Boote in Aktion zu zeigen. Wenn ich mir die großen und aufwendigen Modelle anschaue, denke ich mir, dass so ein Schiff keine ein Euro achtzig kostet. Aber die Show zieht viele Zuschauer an.

Wir passieren Wörth mit seinem charakteristischen Wachturm und erreichen um die Mittagszeit Obernburg. Am Mainufer ist eine schattige Parkanlage angelegt. Derweil die Flohmarktbeschicker auf dem großen Parkplatz ihre Kisten ins Auto packen, genießen wir unser Picknick. Ich denke an schöne Stunden, die ich hier verbracht habe, mit Blick auf den Main und die Schwäne, die am Ufer vorbeiziehen.

Vor uns taucht Klingenberg auf. Lange Reihen mit Weinstöcken ziehen sich den Steilhang hoch bis zur Clingenburg. Vor einer Woche war ich dort oben mit Renate und habe schöne Fotos gemacht. Nun möchte ich ein Foto vom Radweg her machen. Ich steige vom Rad und gehe zum Ufer, um eine bessere Sicht zu haben. Neben mir haben sich Angler aus Frankfurt niedergelassen. Ich wünsche ihnen einen guten Fang. Ihre Familien sitzen unter einem großen Zelt. „Ach, das ist uns nicht so wichtig“, meint einer von ihnen, und seine Frau ergänzt: „Wichtig ist, dass wir hier guten Empfang für das Pokalendspiel der Eintracht heute Abend haben, und das haben wir.“ Mit guten Wünschen beiderseits verabschieden wir uns. Der Eintracht Frankfurt hat es nicht geholfen.

Der Wetterbericht hatte uns Nordostwind versprochen, Schiebehilfe sozusagen. Doch es muss ein Kommunikationsproblem mit Petrus gegeben haben. Schon eine ganze Weile bremst uns der böige Südostwind. Ich beneide die vielen Radfahrer, die uns schwungvoll entgegenkommen, egal ob mit oder ohne Gepäck, allein, zu zweit oder mit kinderreicher Familie.

Der Wetterbericht hatte uns Nordostwind versprochen, Schiebehilfe sozusagen. Doch es muss ein Kommunikationsproblem mit Petrus gegeben haben. Schon eine ganze Weile bremst uns der böige Südostwind. Ich beneide die vielen Radfahrer, die uns schwungvoll entgegenkommen, egal ob mit oder ohne Gepäck, allein, zu zweit oder mit kinderreicher Familie.

Vor Miltenberg verlassen wir den Main und biegen in das Tal der Mud ein. Wir erreichen gegen 16 Uhr Amorbach, unser Tagesziel. 83 Kilometer liegen hinter uns. Da das Hotel erst um 17 Uhr öffnet, gönnen wir uns eine ausführliche Stadtrundfahrt. Der Radweg führt durch die idyllische Altstadt. Es gibt viele Ecken zum Verweilen und Schauen. Der Marktplatz ist so prächtig, wie es sich für ein mittelalterliches Städtchen gehört. Aber die schmale Schenkgasse hat es mir besonders angetan. Sie zieht sich im Bogen zur Pfarrkirche hin. Fast jedes Haus hat einen großen Kellereingang. Vielleicht arbeiteten dort unten früher die Handwerker. Für Vorratskeller scheinen mir die Türen zu groß. Wir drehen eine weitere Runde. Schöne Fachwerkfassaden zieren kleine Plätze und über allem wachen dominant die beiden mächtigen Türme der Abtei. Durch die Abteigasse fällt mein Blick auf die mächtige Fassade der Benediktinerabtei. Jedes Jahr im August startet hier eine mehrtägige Fußwallfahrt nach Dettelbach. Sie hat ihren Ursprung in der Zeit der Pest, die in dieser Region zwischen 1629 und 1634 die Einwohnerschaft dahinraffte. Der modernen Mobilität gemäß ist diese Wallfahrt inzwischen auch zu einer Fahrradwallfahrt ausgeweitet worden. Selbst wenn das Café Schlossmühle vor dem langgezogenen Gebäude des ehemaligen Schlosses sehr einladend wirkt, zieht es uns zur Eisdiele am Marktplatz und danach zu unserer Unterkunft, das Gasthaus „Zur Schmelzpfanne“. Es liegt direkt neben der Kirche St, Gangolf. Jede Viertelstunde schlägt die Kirchturmuhr. Hoffentlich schlägt sie nicht die ganze Nacht. Hätte ich nur etwas längere Arme, so könnte ich den Zeiger der Uhr von meinem Zimmer aus anhalten.

Der zweite Tag – von Amorbach nach Gundelsheim

|

Mein Schlaf war tief genug, um nicht vom Viertelstundenschlag gestört zu werden. Herr Hügel, der junge Besitzer der „Schmelzpfanne“, serviert uns ein fürstliches Frühstück. Na ja, der Fürst wohnt ja auch direkt gegenüber. „Wollen Sie sich ein Brötchen für unterwegs machen?“, fragt er und bringt einfach noch welche an den Tisch. Er selbst ist begeisterter Mountainbiker und kennt die Berge um Amorbach herum wie seine Westentasche. Wir lassen uns mit dem Frühstück Zeit und starten um halb zehn. Die wenigen Menschen auf der Straße grüßen freundlich. Mit buntem Glockengeläut vom Turm der Abteikirche werden wir aus Amorbach verabschiedet.

|

Der Main-Neckar-Radweg führt uns weg von der Landstraße durch das idyllische Tal der Mud. Eine Mühle liegt malerisch im Talgrund, am steilen Hang dahinter trocknet das Heu. In Buch teilt sich der Weg. Komoot, unsere Fahrrad-App, will uns auf die östliche Talseite schicken, doch wir folgen dem Rat des netten Nachbarn von Herrn Hügel bei der Abfahrt. Er meinte, dass der Weg auf der westlichen Seite besser ausgebaut und asphaltiert sei. Nur direkt unterhalb der Burg Wildenberg gehe es etwas steil zur Sache.

Tatsächlich beginnt die Steigung gleich hinter Buch. Ein Radsportler kommt uns mit rasantem Schwung entgegen. Auf dem Teer rollt es sich gut und die hohen Buchen spenden Schatten. Immer steiler windet sich der Weg hoch. Ich fahre mit meinem neuen Rad nur noch Automatik. In Verbindung mit der manuellen 12-Gang-Schaltung lässt sich diese Steigung locker bewältigen. Nur von der Ruine der Burg Wildenberg bekommen wir nichts zu sehen. Sie versteckt sich gut im dichten Wald.

Tatsächlich beginnt die Steigung gleich hinter Buch. Ein Radsportler kommt uns mit rasantem Schwung entgegen. Auf dem Teer rollt es sich gut und die hohen Buchen spenden Schatten. Immer steiler windet sich der Weg hoch. Ich fahre mit meinem neuen Rad nur noch Automatik. In Verbindung mit der manuellen 12-Gang-Schaltung lässt sich diese Steigung locker bewältigen. Nur von der Ruine der Burg Wildenberg bekommen wir nichts zu sehen. Sie versteckt sich gut im dichten Wald.

Langsam rückt der Talgrund näher. Die Mud ist nur noch ein Bächlein. Nadelbäume haben die Buchen verdrängt. Schließlich erreichen wir das kleine Dorf Ünglert. Gleich am ersten Haus lädt uns ein halber Trabi zum Entspannen ein. Bommel hängen an der Karosserie. Sitzbezug, Topfschoner, Lenkradhülle, alles ist aus bunter Wolle gehäkelt. Hinter dem alpin wirkenden Dorf geht es nun im letzten, gemütlichen Anstieg nach Mudau. Der Ostwind begrüßt uns stürmisch.

„Kem Oort iss sou schej wie in Muudi,

des häwwe no alli gesaat,

ob’s schneeje dud odder gluddi

die Sunn scheint mit verzich Grad.“

Verstanden? Ich jedenfalls muss mich erst gründlich einlesen und in den Sinn hineindenken, bevor ich den Text verstehe. Wir sind seit Amorbach den Mundartweg entlanggefahren, ein Wanderweg, der sich von Hardheim im Osten Baden-Württembergs bis an den Neckar zieht. An 25 Stationen werden die äußerst vielfältigen fränkischen Dialekte der Region vorgestellt. Für den Außenstehenden mag sich alles gleich anhören, für Einheimische offenbaren sich die großen Unterschiede von Dorf zu Dorf. So kenne ich es auch aus meiner Heimat, dem Saarland. Bei Verständnisschwierigkeiten hilft übrigens ein QR-Code, der zu einer Übersetzung ins Hochdeutsche führt.

„Kem Oort iss sou schej wie in Muudi,

des häwwe no alli gesaat,

ob’s schneeje dud odder gluddi

die Sunn scheint mit verzich Grad.“

Verstanden? Ich jedenfalls muss mich erst gründlich einlesen und in den Sinn hineindenken, bevor ich den Text verstehe. Wir sind seit Amorbach den Mundartweg entlanggefahren, ein Wanderweg, der sich von Hardheim im Osten Baden-Württembergs bis an den Neckar zieht. An 25 Stationen werden die äußerst vielfältigen fränkischen Dialekte der Region vorgestellt. Für den Außenstehenden mag sich alles gleich anhören, für Einheimische offenbaren sich die großen Unterschiede von Dorf zu Dorf. So kenne ich es auch aus meiner Heimat, dem Saarland. Bei Verständnisschwierigkeiten hilft übrigens ein QR-Code, der zu einer Übersetzung ins Hochdeutsche führt.

Nachdem ich nun den örtlichen Dialekt gelernt habe, kann ich mich getrost nach Mudau hineinbegeben. Mudau wurde vor 750 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Spätestens seit 1668 besaß die Ansiedelung Marktrechte. Es gab Krämermärkte, Viehmärkte, Leinwandmärkte und sogar einen Strohmarkt. An den Markttagen kamen die Besucher von nah und fern. Es wurde nicht nur gehandelt, sondern auch gefeiert. Hörnerfest nannte man die Markttage und die Einwohner von Mudau ‚Klammhörnli‘. Das rührt nicht von den vielen Hörnern, die den Mudauer Ehemännern möglicherweise an den Markttagen aufgesetzt wurden, sondern von einer kleinen Rinderrasse, die hier gezüchtet wurde.

Rund um die Kirche reiht sich ein Gasthaus an das andere. Doch sie sind geschlossen, die Straßen leer. Am Sonntagmorgen bleibt man wohl zu Hause oder geht in die Kirche, so scheint es mir. Nur Gruppen von Freizeitradlern durchqueren den Ort.

Am Ortsausgang steht der alte Bahnhof, Endstation des Odenwaldexpress. Heute halten hier nur noch Busse. Die letzte Lokomotive der Wanderbahn steht neben dem Bahnhof. Jemand hat in Kreide den Namen Antje darauf gemalt. Ob es wohl ihr Spitzname war? Ich kann es mir nicht nehmen, ins Innere des Führerstandes zu schauen. Er ist eng und genauso schwarz wie die ganze Lok. Früher war es ein heißer und schmutziger Arbeitsplatz, im Sommer ebenso wie im Winter.

Rund um die Kirche reiht sich ein Gasthaus an das andere. Doch sie sind geschlossen, die Straßen leer. Am Sonntagmorgen bleibt man wohl zu Hause oder geht in die Kirche, so scheint es mir. Nur Gruppen von Freizeitradlern durchqueren den Ort.

Am Ortsausgang steht der alte Bahnhof, Endstation des Odenwaldexpress. Heute halten hier nur noch Busse. Die letzte Lokomotive der Wanderbahn steht neben dem Bahnhof. Jemand hat in Kreide den Namen Antje darauf gemalt. Ob es wohl ihr Spitzname war? Ich kann es mir nicht nehmen, ins Innere des Führerstandes zu schauen. Er ist eng und genauso schwarz wie die ganze Lok. Früher war es ein heißer und schmutziger Arbeitsplatz, im Sommer ebenso wie im Winter.

Hier, auf der Höhe, haben wir eine schöne Fernsicht. Aber mich ärgert der Ostwind. Er greift nach mir, will mich festhalten. Obwohl es bergab geht, und ich mit dem Gewicht des Gepäcks reichlich Masse für die Erdanziehungskraft habe, muss ich in die Pedale treten, um weiterzukommen. Hinter Laudenberg tauchen wir endlich in den Wald ein. Tschüss Ostwind, hier hast du keine Chance mehr.

Viele Freizeitradler kommen mir entgegen. Dann, an einer Lichtung, machen wir eine Wasserpause. „Herzlich willkommen“, haben Kinder mit Kreide auf den Asphalt geschrieben. Die Einladung nehmen wir gerne an, zumal es einen besonders schönen Fernblick nach Südosten gibt. Ich frage eine Wanderin, die des Weges kommt, ob wir dort weit hinten die schwäbische Alb sehen. Ganz entrüstet antwortet sie, „Das ist der Odenwald.“ Wieder etwas gelernt. Aber ganz da hinten, da wollen wir ja auch hin, dort, wo in den Tälern die Jagst und der Kocher fließen.

Viele Freizeitradler kommen mir entgegen. Dann, an einer Lichtung, machen wir eine Wasserpause. „Herzlich willkommen“, haben Kinder mit Kreide auf den Asphalt geschrieben. Die Einladung nehmen wir gerne an, zumal es einen besonders schönen Fernblick nach Südosten gibt. Ich frage eine Wanderin, die des Weges kommt, ob wir dort weit hinten die schwäbische Alb sehen. Ganz entrüstet antwortet sie, „Das ist der Odenwald.“ Wieder etwas gelernt. Aber ganz da hinten, da wollen wir ja auch hin, dort, wo in den Tälern die Jagst und der Kocher fließen.

Eine Biertischbank engt den Radweg ein. „Achtung – Grillfeier“, sagt uns ein Schild. Es ist Mittagszeit und eine Bratwurst kommt uns jetzt gerade recht. Der köstliche Duft zieht uns an. Ich finde den letzten freien Platz an einem Tisch im Schatten. Zwei ältere Ehepaare unterhalten sich. Ich komme mit ihnen ins Gespräch. „Heute feiern wir das Bahnhofsfest. Unser Heimatverein hält die Tradition aufrecht. Hier stand früher der Bahnhof von Scheringen und hier fuhr vor genau 50 Jahren der letzte Zug.“ Karl-Fried, mein Tischnachbar, erzählt: „Bis Ende der 50er Jahre fuhren noch Dampfloks, später waren es Dieselloks. Ende der 60er Jahre wurde der Personenverkehr eingestellt, an Fronleichnam im Jahr 1973 fuhr schließlich der letzte Zug. Er hatte für diese Fahrt einen Personenwaggon angekoppelt. Der war überfüllt. Ich selbst bin immer mit dem Zug zur Schule nach Mosbach gefahren. Er fuhr morgens, mittags und abends.“ Ich erkundige mich, welche Güter hier transportiert wurden. „Holzstämme, Holzwolle und Lampenschirme.“ „Ja“, schaltet sich seine Ehefrau ein, „Die Lampenschirme wurden in Heimarbeit gefertigt. Noch heute gibt es in Limbach eine Fabrik. Heimarbeit gibt es aber schon lange nicht mehr.“ Ihr Gegenüber fügt noch hinzu: „Immer, wenn der Zug an einen Weg kam, der über die Gleise führte, bimmelte der Lokführer mit seiner Glocke. Das brachte dem Zug den Namen ‚Bembele‘ ein.“ „Und warum wird sie dann Wanderbahn genannt?“, frage ich. Karl-Freid schmunzelt „So heißt die Strecke, seitdem sie ein Bahntrassenradweg ist. Aber wir Kinder nannten ihn nur ‚Entenmörder‘, weil er einmal eine Ente überfahren hat.“ Spannend, was man so in einem kleinen Gespräch erfährt. Ich bedanke mich zum Abschied und bitte Cafer noch um ein Erinnerungsfoto vor dem Signalmast. Das Signal steht für uns auf Grün. Freie Fahrt!

Immer wieder gibt es kleine Idylle entlang des Radweges: Ein Mühlrad dreht sich unermüdlich, lässt das Wasser einer Quelle auf den Weg spritzen, eine schmale Brücke führt über eine kleine Schlucht, tief unter uns eine alte Mühle, und immer wieder Rastplätze. Im unteren Teil ist der Weg nicht mehr asphaltiert, aber gut befestigt. In Mosbach endet die Trasse der ehemaligen Schmalspurbahn nach 28,8 Kilometer. Es ist früher Nachmittag. Wir lassen uns von den Radwegweisern durch den Ort führen. Mosbach und Neckarelz gehen bruchlos ineinander über. Dann haben wir den Neckar erreicht. Die ersten einhundert Meter hinter der Mündung der Elz, vielleicht auch einige mehr, radeln wir unter der Fahrbahn der Bundesstraße, die Hochwasser geschützt auf Stelzen entlang des Neckars geführt wird. Ich genieße den Schatten.

|

Eine Umleitung führt uns nach Neckarzimmern hinein. Hier sollen wir über die Staustufe auf die linke Flussseite wechseln. Gundelsheim, unser Tagesziel, ist bereits greifbar nah. Wegen der engen Flussschleifen wäre der Weg auf der anderen Seite des Neckars ein Umweg. Zusätzlich kommen noch die Treppen an der Staustufe, die mit dem Gewicht des Gepäcks auf dem Fahrrad bewältigt werden müssen. Wir beschließen, die kürzere Strecke entlang der Straße zu fahren.

Über der gewaltigen Ruine eines Kalksteinwerkes taucht die Burg Hornberg auf. Ein Weinberg zieht sich bis zur Festungsmauer hinauf. Das Weingut ist nicht nur das Älteste in Baden-Württemberg, sondern gilt wegen einer Urkunde aus dem Jahr 1184 sogar als das zweitälteste noch existierende Weingut der Welt. Das Weingut hat seit alters her einen guten Ruf. Schon im 16. Jahrhundert verkaufte der damalige Besitzer seinen „Neckarwein - Schleckerwein“ bis an den Wiener Kaiserhof. Besagter Besitzer war eigentlich mehr als Raufbold und Raubritter denn als Winzer bekannt. Er hieß Götz von Berlichingen. |

Gundelsheim und Schloss Horneck

Gundelsheim und Schloss Horneck

Die Schlossstraße zieht sich als zentrale Achse durch die Altstadt von Gundelsheim bis zum Schloss Horneck. Wir haben unser Tagesziel erreicht. Im Café Schell Schokoladen lasse ich mich erst mal auf der Terrasse nieder und bitte um eins der köstlichen Törtchen aus der Kuchentheke. Cafer bringt derweil das Gepäck in sein Zimmer. Ist schon praktisch, wenn man bei einem Maître Chocolatier unterkommt. Von meinem Platz aus lasse ich den Charme des kleinen Städtchens auf mich wirken. An vielen Fassaden sehe ich Aushänge mit Zunftzeichen, von Gasthäusern und von alten fast schon vergessenen Geschäften. Nachdem ich auch mein Gepäck verstaut und das Fahrrad sicher in der Garage untergestellt habe, schlendere ich durch die Schlossstraße. Der Charme von Gundelsheim nimmt mich schnell gefangen. Ich schaue auf Details, lese in Ruhe die deftigen Saufsprüche auf der Fassade des Gasthauses „Goldenes Lamm“, bewundere alte Portale und wundere mich etwas weiter oben, dass es hier ein Siebenbürgeninstitut gibt. Das letzte Stück bis zum Schlosstor wird immer steiler. Eine ältere Dame schiebt ihr Fahrrad, im Korb ein Blumenstrauß, wohl aus ihrem Garten. Der Zugang zum Biergarten im äußeren Schlosshof ist offen, die Terrasse leer. Ich folge dem Weg bis zur Brüstung und erlebe einen fantastischen Ausblick auf die Neckarlandschaft und über die roten Dächer von Gundelsheim. Von den Zimmern des Schlosshotels über mir haben die Gäste später sicher einen ebenso unvergleichbaren Blick in den Sonnenuntergang.

Auf einer Informationstafel erfahre ich einiges über die Burg Horneck und das Siebenbürgeninstitut. Die ursprüngliche Burg, deren Ruine ich oberhalb sehe, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Konrad von Horneck tritt 1255 dem Deutschen Orden bei und bringt seinen Besitz als „fromme Stiftung“ ein. Die neuen Herren bauen die Burg kräftig aus und befestigen sie. Im 15. Jahrhundert wird die Burg zur dritten Residenz des Deutschmeisters, dem höchsten Würdenträger des Deutschen Ordens, neben Marienburg in Polen und Riga in Lettland. Im Jahr 1805 fällt das Schloss und die Stadt Gundelsheim an Württemberg. Schloss Horneck hat anschließend viele Herren, bis es 1960 vom Hilfsverein "Johannes Honterus", einem Hilfsverein der Siebenbürger Sachsen, erworben wird. Von der Vereins-Webseite erfahre ich, dass der Vereinszweck „die Hilfe vor allem für Siebenbürger Sachsen wie auch die Pflege siebenbürgisch-sächsischen Kulturgutes und Brauchtums“ umfasst., und weiter: „In die Praxis umgesetzt umfasst die Hilfe für Landsleute die Seniorenbetreuung im Heim.“ Heute beherbergt die Schlossanlage ein Hotel, das Siebenbürgeninstitut und das Siebenbürgische Kulturzentrum nebst angegliedertem Alters- und Pflegeheim.

Die Frau mit dem Blumenstrauß ist inzwischen in dem Pflegeheim verschwunden. Dort erfreut man sich sicher an dem kleinen Blumengruß.

Auf einer Informationstafel erfahre ich einiges über die Burg Horneck und das Siebenbürgeninstitut. Die ursprüngliche Burg, deren Ruine ich oberhalb sehe, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Konrad von Horneck tritt 1255 dem Deutschen Orden bei und bringt seinen Besitz als „fromme Stiftung“ ein. Die neuen Herren bauen die Burg kräftig aus und befestigen sie. Im 15. Jahrhundert wird die Burg zur dritten Residenz des Deutschmeisters, dem höchsten Würdenträger des Deutschen Ordens, neben Marienburg in Polen und Riga in Lettland. Im Jahr 1805 fällt das Schloss und die Stadt Gundelsheim an Württemberg. Schloss Horneck hat anschließend viele Herren, bis es 1960 vom Hilfsverein "Johannes Honterus", einem Hilfsverein der Siebenbürger Sachsen, erworben wird. Von der Vereins-Webseite erfahre ich, dass der Vereinszweck „die Hilfe vor allem für Siebenbürger Sachsen wie auch die Pflege siebenbürgisch-sächsischen Kulturgutes und Brauchtums“ umfasst., und weiter: „In die Praxis umgesetzt umfasst die Hilfe für Landsleute die Seniorenbetreuung im Heim.“ Heute beherbergt die Schlossanlage ein Hotel, das Siebenbürgeninstitut und das Siebenbürgische Kulturzentrum nebst angegliedertem Alters- und Pflegeheim.

Die Frau mit dem Blumenstrauß ist inzwischen in dem Pflegeheim verschwunden. Dort erfreut man sich sicher an dem kleinen Blumengruß.

Der dritte Tag – von Gundelsheim nach Krautheim

Ein kleiner Blick in die Pralinentheke

Ein kleiner Blick in die Pralinentheke

Zur Abrundung des Frühstücks gibt es eine Praline vom Maitre, dann brechen wir auf. In der Morgensonne präsentiert sich das Schloss Horneck nochmals von seiner schönsten Seite, bevor wir ihm den Rücken kehren. Der Radweg ist gut ausgebaut und schon bald grüßt die Silhouette von Bad Wimpfen. Wir lassen den Ort rechts liegen, nicht weil er keinen Besuch wert wäre, im Gegenteil. Bad Wimpfen zählt zu den schönsten Städten am Lauf des Neckars. Aber nach unserer großen Schleife bis zu den Quellen von Jagst und Kocher werden wir in fünf Tagen dort oben im Flair der Altstadt übernachten.

Gegenüber liegt eine rote Boje im Neckar. Dahinter, im grünen Dickicht kaum zu erkennen, mündet die Jagst völlig unspektakulär in den Neckar. Ein schmaler Steg führt uns über die Eisenbahnbrücke nach Jagstfeld. Wir haben das erste Objekt unserer Begierde erreicht: die Jagst. Die Sonne wärmt heute Morgen schon früh, es wird ein heißer Tag werden.

Gegenüber liegt eine rote Boje im Neckar. Dahinter, im grünen Dickicht kaum zu erkennen, mündet die Jagst völlig unspektakulär in den Neckar. Ein schmaler Steg führt uns über die Eisenbahnbrücke nach Jagstfeld. Wir haben das erste Objekt unserer Begierde erreicht: die Jagst. Die Sonne wärmt heute Morgen schon früh, es wird ein heißer Tag werden.

|

Durch weite Auen folgen wir dem Radweg. Die Strecke ist gut ausgeschildert, das Logo des Radweges fällt ins Auge. Dann rücken die Hänge langsam näher, wir nähern uns Neudenau. Ein großer polnischer LKW wartet an der Rampe einer noch größeren Glasfabrik auf seine Beladung. Von außen her gesehen, wirkt der kleine Ort unscheinbar. Das Fahrrad-Navi will uns unterhalb des Zentrums an der Jagst entlang weiterleiten. Geht aber nicht, Umleitung wegen Baustelle. Und so kommen wir ungeplant ins Zentrum. Uns erwartet ein kleiner Marktplatz mit großem Wow-Effekt. Um den Brunnen herum gruppiert sich ein schmuckes Fachwerkhaus nach dem anderen. Wir stehen und drehen uns im Kreis, bekommen nicht genug von den vielen schönen Details. Wir sind nicht die einzigen, denen es so geht. Auch andere Radwanderer staunen ob der unerwarteten Schönheit.

|

Bei der Baustellenumleitung hat man wohl die Ausfahrt vergessen. Es gibt zwar ein grünes Radwegschild, aber das endet am Bauzaun. Doch mit pfadfinderischer Fähigkeit finde ich wieder hinaus. Gleich hinter Neudenau stoßen wir noch auf ein Kleinod, die Wallfahrtskapelle St. Gangolf aus der Übergangszeit von der Romanik zur Gotik.

Heute quält uns wieder der Wind. Wir haben, wie könnte es anders sein, Gegenwind – aus Osten. Langsam nähern wir uns Möckmühl. Das Bahnhofsgebäude gleich am Ortseingang ist schon ein Schmuckstück. Es stammt aus dem Jahr 1869 und ist in seiner ursprünglichen Form bewahrt. In meinem Radreiseführer wird der Marktplatz als besondere Schönheit empfohlen. Also nichts wie hin. Dann folgt die Enttäuschung. Viele Fahrräder parken am Marktplatz. Das liegt aber mehr an der Eisdiele, die als Geheimtipp gilt, als am Ambiente. Gewiss, es gibt viele kunstvoll renovierte Fachwerkhäuser in der von einer Stadtmauer umgebenen Altstadt. Aber daneben stehen zahlreiche, im rücksichtslosen Stil der 60er Jahre errichteten Gebäude. Diese Mischung lässt keinen Charme aufkommen. Auf dem Marktplatz, neben dem Maibaum, steht eine bronzene Dame auf ein Mühlrad gestützt. Es ist Mechita, die Namensgeberin von Möckmühl. Die germanische Fürstin war der Sage nach Besitzerin einer Mühle an der Mündung der der Seckach in die Jagst. Der germanische Name "Mechitamulin" wurde erstmals um das Jahr 779 herum urkundlich erwähnt. Zur 1200-Jahrfeier der Stadt Möckmühl ehrte die Volksbank die schöne Müllerin mit diesem Denkmal.

Heute quält uns wieder der Wind. Wir haben, wie könnte es anders sein, Gegenwind – aus Osten. Langsam nähern wir uns Möckmühl. Das Bahnhofsgebäude gleich am Ortseingang ist schon ein Schmuckstück. Es stammt aus dem Jahr 1869 und ist in seiner ursprünglichen Form bewahrt. In meinem Radreiseführer wird der Marktplatz als besondere Schönheit empfohlen. Also nichts wie hin. Dann folgt die Enttäuschung. Viele Fahrräder parken am Marktplatz. Das liegt aber mehr an der Eisdiele, die als Geheimtipp gilt, als am Ambiente. Gewiss, es gibt viele kunstvoll renovierte Fachwerkhäuser in der von einer Stadtmauer umgebenen Altstadt. Aber daneben stehen zahlreiche, im rücksichtslosen Stil der 60er Jahre errichteten Gebäude. Diese Mischung lässt keinen Charme aufkommen. Auf dem Marktplatz, neben dem Maibaum, steht eine bronzene Dame auf ein Mühlrad gestützt. Es ist Mechita, die Namensgeberin von Möckmühl. Die germanische Fürstin war der Sage nach Besitzerin einer Mühle an der Mündung der der Seckach in die Jagst. Der germanische Name "Mechitamulin" wurde erstmals um das Jahr 779 herum urkundlich erwähnt. Zur 1200-Jahrfeier der Stadt Möckmühl ehrte die Volksbank die schöne Müllerin mit diesem Denkmal.

|

Hinter Möckmühl windet sich die Jagst in weitem Bogen, hat sich seit Urzeiten ihren Weg zwischen dem Odenwald und einem Ausläufer der Ostalb gegraben. Wir radeln immer entlang des Flusses, mal am Südhang im schattigen Wald, mal am Nordhang auf freiem Feld. Und dort wartet dann der Nordostwind auf uns. Er ist der Bruder vom Ostwind und bläst uns kräftig entgegen.

Zuerst höre ich den Verkehrslärm, dann sehe ich die gewaltige Brücke der A81, die sich im Bogen über das Tal spannt. Eine Flussbiegung weiter ist es wieder still. Das grüne Wasser der Jagst fließt gemächlich dahin. |

Wasser! Wir brauchen Wasser! Im Dorfladen am Ortseingang von Jagsthausen gibt es frisches Mineralwasser. Frisch gestärkt radeln wir zur Götzenburg. Wo einst Götz von Berlichingen das Licht der Welt erblickte, werden heute Hotelgäste willkommen geheißen. Zurzeit laufen die Burgfestspiele. Der Innenhof ist daher leider gesperrt. Das imposante Gebäude, das wir noch mehrmals vom Radweg aus bewundern dürfen, zeugt vom Reichtum der Familie von Berlichingen. Wir sind nun mitten im Land von Götz von Berlichingen angekommen.

|

Auf einer modernen Brücke, nur für Fuß- und Radwanderer errichtet, überqueren wir die Jagst. Dahinter eine interessante Ruhebank. Mannshohe Balken dienen als Rückenteil, darauf eine breite Informationstafel. Ich erfahre, dass wir gerade den ehemaligen Limes überqueren. Er kommt schnurgerade aus dem Norden. Hier im Flusstal der Jagst, schützte ein Kleinkastell die Grenze. Ungeachtet der Landschaftsform führte er ebenso schnurgerade auf den Höhenzug der schwäbischen Ostalb weiter ins nahegelegene Tal des Kocher. Aber da wollen wir ja heute noch nicht hin. Also verlassen wir hier das römische Reich und tauchen ins Land der Germanen ein.

|

Der Radweg führt nun direkt entlang der Landstraße. Berlichingen, so heißt der nächste Ort. Götz steht, in Blech getrieben, gleich am Ortseingang, und einhundert Meter weiter, auch wieder am Ortsausgang. Das war nur ein kurzer Besuch. Der eigentliche Ort liegt jenseits des Flusses. Dort steht auch das Stammhaus der Familie von Götz von Berlichingen.

Ich habe noch nicht die Eindrücke von Berlichingen verdaut, da tauchen schon die hohen Türme des Zisterzienserklosters Schöntal auf. Über mehrere Vorhöfe erreichen wir den Kirchenvorplatz. Die Tür zur Kirche steht offen, doch wir erfahren gleich, dass der Zugang zum Kreuzgang geschlossen sei. Dort liegt Götz von Berlichingen begraben. Schade, hätte gern sein Grab besucht. Auch das Klostercafé ist geschlossen. Es ist Montag. Ruhetag seit Jahrzehnten haben auch die maroden Waggons auf der zugewachsenen Trasse der ehemaligen Eisenbahnlinie hinter Schöntal.

Ich habe noch nicht die Eindrücke von Berlichingen verdaut, da tauchen schon die hohen Türme des Zisterzienserklosters Schöntal auf. Über mehrere Vorhöfe erreichen wir den Kirchenvorplatz. Die Tür zur Kirche steht offen, doch wir erfahren gleich, dass der Zugang zum Kreuzgang geschlossen sei. Dort liegt Götz von Berlichingen begraben. Schade, hätte gern sein Grab besucht. Auch das Klostercafé ist geschlossen. Es ist Montag. Ruhetag seit Jahrzehnten haben auch die maroden Waggons auf der zugewachsenen Trasse der ehemaligen Eisenbahnlinie hinter Schöntal.

|

Die Berghänge werden sanfter, weichen etwas zurück. Auf einem Felssporn thront die Burg Krautheim, und dahinter liegt das Gasthaus Zur Krone, unser fahrradfreundliches Tagesziel. Doch vor das Vergnügen hat Gott die Arbeit gesetzt. Fünfundsechzig Höhenmeter müssen wir auf der Landstraße bewältigen, bevor eine kühle Apfelsaftschorle durch meine Kehle rinnt. Der Wirt muss ein wahrer Dichter sein, denn neben dem Biergarten hat er gedichtet:

„Es zog hinaus den Rhein von Bingen der Ritter Götz von Berlichingen. Sein Ton war barsch und scharf sein Sinn drum zog es hin zum Kronewirt hin.“ |

Nach dem Abendessen spazieren wir den kurzen Weg zur Burg. In der Stauferburg waren einst die Reichskleinodien von Kaiser Friedrich II. untergebracht. Hier schienen sie im sicher vor Plünderung und Verlust, derweil er dreiviertel seiner 39 Regierungsjahren in Italien verbrachte.

Von der Brüstung aus habe ich im Abendlicht einen beeindruckenden Panoramablick auf die Auenlandschaft der Jagst und die Höhen beiderseits. Ein schöner Abschluss eines erlebnisreichen Tages.

Von der Brüstung aus habe ich im Abendlicht einen beeindruckenden Panoramablick auf die Auenlandschaft der Jagst und die Höhen beiderseits. Ein schöner Abschluss eines erlebnisreichen Tages.

Der vierte Tag – von Krautheim nach Crailsheim

„Er kann mich hindhen lekhen“, so verabschiedet sich der martialisch blickende Götz von Berlichingen von uns. An der Landstraße am Ortsausgang von Krautheim steht er und soll an dieser Stelle dem hoch in der Burg residierenden Kurmainzer Amtmann Max Stumpf im Jahr 1516 den Kraftausdruck entgegengeschleudert haben. Puh, mal wieder Glück gehabt, dass dieser Raufbold nicht uns im Visier hat. Mit seinem wallenden Bart und seiner eisernen Hand sieht er wirklich gefährlich aus. Schon in jungen Jahren war er mehr an Raufereien als am Schulunterricht interessiert. Der Versuch, ihm am Hof von Markgraf Friedrich II in das feine höfische Leben einzugewöhnen, ging gründlich in die Hose. Der eigensinnige Bube war und blieb ein Raufbold. Daher reichte der Markgraf ihn an den Ritter Veit von Lentershausen weiter, damit Götz das Waffenhandwerk erlerne. Das war genau nach dessen Geschmack. Künftig war sein Leben von zahlreichen Fehden »legalen« Scharmützeln, Raubrittertum, Wegelagerei und Brandschatzen geprägt. Er war aber keineswegs der Robin Hood des Odenwalds, wie ihn Goethe in seinem gleichnamigen Drama aussehen lässt. Götz lebte in der Zeit des ausgehenden Mittelalters. Fehden. Streitigkeiten unter Adeligen und dem Klerus waren üblich, und wenn es opportun schien, wechselte man auch hurtig mal die Seite. So ließ er im Bauernkrieg die Bürger von Würzburg vor der Schlacht gegen den Schwäbischen Bund kurzerhand im Stich, indem er sich einfach von hinnen machte. Wie heißt es so schön in dem Lied der Hot Dogs: „Ja so warn's, ja so warn's, ja so warn‘s die alten Ritterleut.“

|

Zurück in unsere Zeit: In der Fabrik hinter dem Denkmal dröhnt derweil immer noch rhythmisch die hydraulische Presse, die rund um die Uhr Bauteile aus Blechen stanzt. Vielleicht wurden ja genau dort vor 500 Jahren Teile für die eiserne Hand des Götz von Berlichingen gestanzt. Wer keinen so tiefen Schlaf hat, wie ich, kann bei diesem Krach schnell eine unruhige Nacht haben.

Das Thermometer zeigt 18 Grad Celsius. Dank des Ostwindes sind es aber nur gefühlte 15 Grad. Kurz hinter dem Ort, dort, wo der Radweg sich von der Landstraße verabschiedet, halten wir nochmals am „wachsenden Bach“. Es ist ein Naturschauspiel besonderer Art. Stark kalkhaltiges Wasser tritt aus einer Quelle am Hang. So wie im türkischen Pamukkale lagert sich der Kalk am Rand ab. Die Rinne wächst und wächst und wächst. Allerdings ist der Kalk nicht weiß, sondern schmutzig braun. Wegen der frappanten Ähnlichkeit nennen die Krautheimer das Gebilde „Kuhärsch“. In der Tat ähnelt die zehn Meter lange Rinne genau diesen. Mit Kraftausdrücken gehen die hier wohl nicht sparsam um. |

Nach einem letzten Blick auf das Panorama von Krautheim im morgendlichen Sonnenschein tauchen wir in das idyllische Tal der Jagst ein. Wieder rücken die Hänge näher an den Fluss, der sich in Schlingen ins Gelände eingegraben hat. Schon nach kurzer Zeit kann ich bestätigen, dass wir heute in einem besonders hübschen Abschnitt radeln.

„Stopp“, rufe ich Cafer zu, doch er hört mich nicht und fährt weiter. Ich halte, denn es interessiert mich brennend, warum mein Vorname auf dieser Skulptur am Wegesrand steht. In einen mannshohen Torbogen, zusammengesetzt aus 72 Marmorsteinen, sind Jahreszahlen eingraviert, von 1939 bis 2011. Die Skulptur, gestiftet von einem ehemaligen Schüler, erinnert an den Lehrer Manfred Rapp aus Dörzbach.

Weiter geht es durch die Talidylle. Ich muss kräftig in die Pedale treten, um Cafer einzuholen. Ich bin dankbar für seine Geduld, dass er mir meine vielen Stopps, gleich aus welchem Grund, nicht nachträgt. Mal führt uns der Weg direkt neben dem Fluss, mal über einen Hangrücken. Heute ist viel los auf dem Radweg. Innerhalb weniger Minuten zähle ich mehr als zwei Dutzend Radwanderer, allein, zu zweit, in größerer Familiengruppe.

Hinter Krautheim ist der Lauf der Jagst nach Süden abgeknickt. Der Ostwind, der mich gestern so genervt hat, ergreift mich nun wie ein Segelboot und schiebt mich voran. Immer enger wird das Tal, die Natur wird üppiger. Auf der Jagst schwimmen Seerosen und auf dem Feld daneben die Gülle. Da hat es der Bauer aber wirklich gut gemeint. Meine Nase verleiht den Waden unwillkürlich Flügel, damit ich dem ländlichen Geruch entkomme.

„Kühles leckeres Eis, kühle leckere Getränke“, das Schild ist auffallend. Dahinter ist ein kleiner offener Unterstand. In den Dörfern, die wir hinter Krautheim durchfahren haben, gibt es keine Geschäfte mehr. Aber Radfahrer*innen haben Durst. Und so hat ein Anwohner hier eine kleine Oase geschaffen, alles gegen eine Spende. Cafer ist mehr am Ofen interessiert. So einen hat er auch in seiner Gartenlaube. Er öffnet die Klappe. Dahinter steht das Leergut. Da es noch sehr früh ist, freuen wir uns über das Angebot, nehmen es aber nicht an. Ein Fehler, wie sich später herausstellt.

„Stopp“, rufe ich Cafer zu, doch er hört mich nicht und fährt weiter. Ich halte, denn es interessiert mich brennend, warum mein Vorname auf dieser Skulptur am Wegesrand steht. In einen mannshohen Torbogen, zusammengesetzt aus 72 Marmorsteinen, sind Jahreszahlen eingraviert, von 1939 bis 2011. Die Skulptur, gestiftet von einem ehemaligen Schüler, erinnert an den Lehrer Manfred Rapp aus Dörzbach.

Weiter geht es durch die Talidylle. Ich muss kräftig in die Pedale treten, um Cafer einzuholen. Ich bin dankbar für seine Geduld, dass er mir meine vielen Stopps, gleich aus welchem Grund, nicht nachträgt. Mal führt uns der Weg direkt neben dem Fluss, mal über einen Hangrücken. Heute ist viel los auf dem Radweg. Innerhalb weniger Minuten zähle ich mehr als zwei Dutzend Radwanderer, allein, zu zweit, in größerer Familiengruppe.

Hinter Krautheim ist der Lauf der Jagst nach Süden abgeknickt. Der Ostwind, der mich gestern so genervt hat, ergreift mich nun wie ein Segelboot und schiebt mich voran. Immer enger wird das Tal, die Natur wird üppiger. Auf der Jagst schwimmen Seerosen und auf dem Feld daneben die Gülle. Da hat es der Bauer aber wirklich gut gemeint. Meine Nase verleiht den Waden unwillkürlich Flügel, damit ich dem ländlichen Geruch entkomme.

„Kühles leckeres Eis, kühle leckere Getränke“, das Schild ist auffallend. Dahinter ist ein kleiner offener Unterstand. In den Dörfern, die wir hinter Krautheim durchfahren haben, gibt es keine Geschäfte mehr. Aber Radfahrer*innen haben Durst. Und so hat ein Anwohner hier eine kleine Oase geschaffen, alles gegen eine Spende. Cafer ist mehr am Ofen interessiert. So einen hat er auch in seiner Gartenlaube. Er öffnet die Klappe. Dahinter steht das Leergut. Da es noch sehr früh ist, freuen wir uns über das Angebot, nehmen es aber nicht an. Ein Fehler, wie sich später herausstellt.

Eine ganz besondere Brücke zieht meinen Blick an. Es ist nicht die erste dieser Art. Es ist eine sogenannte Archenbrücke, eine eingehauste Holzbrücke. Vierzig Meter spannt sie sich über den Fluss. Sie stammt aus dem Jahr 1958, nachdem die ursprüngliche aus dem Jahr 1821 zum Ende des 2. Weltkrieges durch amerikanische Militärfahrzeuge schwer beschädigt worden war.

Viele Idyllle erfreuen mein Auge. Mal ist es ein altes Mühlrad, mal bemalte Bretter an einer Scheunenwand, mal einfach nur die Landschaft. Das Tal ist inzwischen sehr eng, immer wieder weicht der Weg von der Talsohle ab. Die Steigungen sind nicht unbedingt Familien freundlich, da wird so manche Träne fließen. Familienfreundlich und ebenso für uns ist hingegen die alte Bushaltestelle von Hessenau. Umgewidmet zur E-Bike-Tankstelle gibt es jetzt kühle Getränke. Für uns Zeit, Mittagspause zu machen und endlich unsere Getränkevorräte aufzufüllen. Im Unterstand, der sich „Buswarteheute !“ nennt, werden wir von zwei Wanderern begrüßt. Auch sie haben sich über die kühlen Getränke aus dem alten Kühlschrank gefreut. Da lässt man gerne eine Münze mehr in die Kasse fallen, als auf dem Preisschild steht. Es gibt auch eine Leseecke und einen Erste-Hilfe-Schrank fürs Rad. Selbst ein Wanderstock steht zum Ausleihen bereit. Im Gästebuch steht nun ein Dankeschön von uns für die unbekannten Initiatoren dieser Oase.

Gestärkt von der Pause geht es in Serpentinen hoch auf die Hohenloher Ebene. 110 Höhenmeter erklimmen wir auf den nächsten zwei Kilometern. Wer nun meint, es seit auf dieser Ebene flach, der irrt. Sicher, weit reicht der Blick, kein Berg versperrt die Fernsicht, aber die Ebene ist ganz schön eingedellt. Es geht immer wieder auf und ab. Hui, wie der Wind pfeift und die Windräder sich munter drehen. „Dreht euch, dreht euch!“, rufe ich ihnen zu, „damit ich heute Abend genug Nahrung für mein Fahrrad habe.“

Kirchberg empfängt uns mit seiner schönen Silhouette. Wir folgen dem Schild zur historischen Altstadt. Schon der Weg dorthin ist mit prächtigen Häusern gesäumt. Eine letzte kurze Steigung führt uns durch das Stadttor ins alte Kirchberg. Dann stehen wir vor dem Schloss. Mehrere Innenhöfe reihen sich hintereinander. „Fahrräder schieben“ mahnt uns ein Schild. O.k., machen wir und lassen uns im Schlosscafé nieder. Alle Speisen sind aus Bioproduktion. Kein Wunder, denn das Schloss ist Sitz des Bio-Kontroll-Instituts. Der Rhabarberkuchen schmeckt lecker. Der Rückweg aus Kirchberg heraus dauert. Es gibt verdammt viele Fotomotive.

Kirchberg empfängt uns mit seiner schönen Silhouette. Wir folgen dem Schild zur historischen Altstadt. Schon der Weg dorthin ist mit prächtigen Häusern gesäumt. Eine letzte kurze Steigung führt uns durch das Stadttor ins alte Kirchberg. Dann stehen wir vor dem Schloss. Mehrere Innenhöfe reihen sich hintereinander. „Fahrräder schieben“ mahnt uns ein Schild. O.k., machen wir und lassen uns im Schlosscafé nieder. Alle Speisen sind aus Bioproduktion. Kein Wunder, denn das Schloss ist Sitz des Bio-Kontroll-Instituts. Der Rhabarberkuchen schmeckt lecker. Der Rückweg aus Kirchberg heraus dauert. Es gibt verdammt viele Fotomotive.

In Kirchberg geht es steil hinunter zur Jagst. Wieder überqueren wir auf einer Archenbrücke die Jagst. Wenig später leuchtet von Weitem ein weißes Feld im Tal. Herangekommen sehe ich, dass es die Blüten der Wiesenwucherblume sind, gemeinhin auch als Margerite bekannt, die sich im Winde wiegen. Ich zeige das Foto am Abend auf meinem Komoot-Account und bekomme sofort von einer anderen Nutzerin die Rückmeldung, dass sie auch vor kurzem staunend an diesem Feld vorbeigefahren ist.

Wer glaubt, dass wir nun am Ufer der Jagst gemütlich weiterradeln können, der irrt, so wie ich. Vor Lobenhausen steigt der Weg wieder an, hoch auf die Hohenloher Ebene. Immer wieder begegnen wir den gleichen Radwanderern. Zwei von ihnen haben sich an einer Ruhebank niedergelassen. Wir grüßen uns freundlich. Der gegenüberliegende Hang ist zum Greifen nah. Doch dazwischen geht es steil in die Tiefe. Ein Zaun schützt mich davor, mehr als sechzig Meter tiefer in der Jagst zu landen. Wo ist der Wind, der uns über die Landstraße gejagt hat, der Gräser, Korn und Äste gebogen hat? Hier am Abgrund ist es plötzlich windstill. Beierlesstein nennt sich der Aussichtspunkt. Um ihn rankt sich eine alte Legende, wie könnte es auch anders sein. Im 14. Jahrhundert trieb der Raubritter Eppelein von Gailingen in dieser Gegend sein Unwesen. Als ihn die Verfolger an dieser Stelle in die Enge getrieben haben, trieb er sein Pferd an. Beide sprangen in den Abgrund, um kurze Zeit später unversehrt aus dem Fluss wiederaufzutauchen und im Wald zu verschwinden. Zur Legende gehört natürlich, dass man jahrhundertelang den Hufabdruck des Pferdes auf einem Felsen mitten im Fluss sehen konnte. Eine rührende Geschichte mit einem Motiv, das sich an vielen Stellen in Deutschland in ähnlicher Form ereignet haben soll. Wer es glaubt ...

Schon kurze Zeit später überqueren wir die Autobahn. Während sich unter uns ein LKW an den anderen staut, der Verkehr nur stockend vorankommt, rollen wir gemächlich die letzten Kilometer auf Crailsheim zu. Dort ist es aus mit Ruhe und Gemütlichkeit. Die Hektik eines regionalen Zentrums empfängt uns. Am Marktplatz lassen wir uns nieder. Crailsheim hat zum Kriegsende das gleiche Schicksal ereilt wie Hanau: im Bombenhagel zu 80 % zerstört. Vom alten Charme ist nichts mehr geblieben. Unwillkürlich denke ich an die Zerstörungen, die im Moment in der Ukraine stattfinden. Es ist grausam.

Die letzten drei Kilometer zu unserer Unterkunft fahren wir durch ein nicht enden wollendes Gewerbegebiet. Alle sattsam bekannten Namen von Supermärkten, Discountern, Möbel- und Autohäusern reihen sich aneinander. Welch ein Kontrast zu dem grünen Paradies, das wir heute im Jagsttal erleben durften.

Die letzten drei Kilometer zu unserer Unterkunft fahren wir durch ein nicht enden wollendes Gewerbegebiet. Alle sattsam bekannten Namen von Supermärkten, Discountern, Möbel- und Autohäusern reihen sich aneinander. Welch ein Kontrast zu dem grünen Paradies, das wir heute im Jagsttal erleben durften.

Der fünfte Tag – von Crailsheim nach Unterkochen

Der Horaffe (Foto: privat)

Der Horaffe (Foto: privat)

In vielen Städten gibt es eine besondere Spezialität. In Crailsheim ist es der Horaffe. Was? Du weißt nicht, was ein Horaffe ist? Ehrlich gesagt, ich wusste es bis dato auch nicht. Nun stehen wir vor der Bäckerei und lassen uns mit einem solchen fotografieren. Als Hefegebäck, 18 cm lang, 8 cm hoch, ist es mit etwa 70 Gramm ein Leichtgewicht, keine Füllung, keine Verzierung. Das Besondere ist seine Geschichte. Sie trug sich im Winter 1379/1380 zu. Die Truppen der Reichsstädte Hall, Rothenburg und Dinkelsbühl belagerten die hohenlohische Stadt Crailsheim, „um für erlittene Unbill Rache zu nehmen“. Das war damals so üblich. Nach Monaten der Belagerung gingen den Crailsheimer die Vorräte zu Ende. Nur eine List konnte sie noch retten. Also wurde aus den letzten Mehrvorräten ein Hefegebäck gebacken, das die Form eines offenen Horns hatte. Das ist der Ursprung des Namens Horaffe. Es war der Aschermittwoch. Während man das Gebäck über die Mauern warf, um den Feinden Nahrung im Überschuss vorzugaukeln, stieg die dralle Bürgermeistersfrau auf die Zinnen und zog ihren Allerwertesten blank. Welch ein Zufall, dass die Horaffen genau die Form desselben hatten. Angesichts der Fülle an Brot und an Speck gaben die Belagerer ihr Vorhaben auf und zogen von hinnen, so die Überlieferung. Mit der Überlieferung mag es manchmal so sein, wie mit dem Seemannsgarn. Aber dass heute noch am Aschermittwoch die Kinder und alten Menschen von den Bäckern Horaffen geschenkt bekommen, ist eine Tatsache. Zwar zähle ich möglicherweise schon zu diesem erlauchten Kreis. Doch da heute kein Aschermittwoch ist, muss ich den Horaffen bezahlen. Eine nette Passantin macht nun das Beweisfoto.

Die nächsten zehn Kilometer geht es flach weiter, immer entlang der Bahnlinie. Welch ein Kontrast zu gestern! An einer Wegkreuzung bei Stimpfach halten wir an. Neben einer Radreparaturstation steht eine Ruhebank im Sonnenschein. Der Horaffe wird geschlachtet. Schmeckt wie ein guter Hefezopf. Während wir es uns genüsslich tun, ziehen wieder ein Dutzend Radwanderer an uns vorbei.

Jetzt verlassen wir die Ebene. Der Radweg führt uns über einen Hang in einen Wald und auf eine verkehrsarme Landstraße. Ein Brunnen steht am Rand, laut großem Schild der kalte Brunnen. Quellwasser fließt aus seinem Hahn, erfrischend und belebend. Nicht nur wir wissen das zu schätzen, sondern auch ein älterer Bäcker. Ich erkenne seinen Beruf an der typischen blauen kleinkarierten Hose. Er ist auf dem Weg zu einem abgelegenen Dorf. Ob wir frische Brezel wollen, fragt er. Natürlich wollen wir.

Die nächsten zehn Kilometer geht es flach weiter, immer entlang der Bahnlinie. Welch ein Kontrast zu gestern! An einer Wegkreuzung bei Stimpfach halten wir an. Neben einer Radreparaturstation steht eine Ruhebank im Sonnenschein. Der Horaffe wird geschlachtet. Schmeckt wie ein guter Hefezopf. Während wir es uns genüsslich tun, ziehen wieder ein Dutzend Radwanderer an uns vorbei.

Jetzt verlassen wir die Ebene. Der Radweg führt uns über einen Hang in einen Wald und auf eine verkehrsarme Landstraße. Ein Brunnen steht am Rand, laut großem Schild der kalte Brunnen. Quellwasser fließt aus seinem Hahn, erfrischend und belebend. Nicht nur wir wissen das zu schätzen, sondern auch ein älterer Bäcker. Ich erkenne seinen Beruf an der typischen blauen kleinkarierten Hose. Er ist auf dem Weg zu einem abgelegenen Dorf. Ob wir frische Brezel wollen, fragt er. Natürlich wollen wir.

Zwei hohe Kirchtürme kündigen von weitem unser erstes Tagesziel an, Ellwangen. Durch ein Gewerbegebiet folgen wir dem Schild zur Stadtmitte. Doch der Weg über die Eisenbahnstrecke ist durch eine Baustelle versperrt. Erst einen Kilometer weiter gibt es die nächste Unterführung. Kein Problem. Wir haben ja Zeit.

In Ellwangen scheinen sich heute alle Radwanderer zu treffen. Die Parkflächen vor den Eisdielen und Cafés sind mit Rädern aller Marken zugestellt. Das Zentrum ist, im Gegensatz zu Crailsheim, in seiner historischen Form sehr gut erhalten. Es macht Spaß, durch die Straßen zu radeln, vorbei an barocken Stiftsherrenhäusern mit kunstvollen Fassaden oder einfach nur im traditionellen Stil renoviert. Vor einer Bäckerei dann eine Erinnerung an meine Jugendzeit. Mehlsäcke werden in die Backstube getragen, so wie ich es vor knapp 60 Jahren auch gemacht habe, nicht oft, aber als Ferienjob bei meinem Vater. Ich darf ein Foto zur Erinnerung machen. Ein Milchshake rundet den schönen Eindruck von Ellwangen ab.

In Ellwangen scheinen sich heute alle Radwanderer zu treffen. Die Parkflächen vor den Eisdielen und Cafés sind mit Rädern aller Marken zugestellt. Das Zentrum ist, im Gegensatz zu Crailsheim, in seiner historischen Form sehr gut erhalten. Es macht Spaß, durch die Straßen zu radeln, vorbei an barocken Stiftsherrenhäusern mit kunstvollen Fassaden oder einfach nur im traditionellen Stil renoviert. Vor einer Bäckerei dann eine Erinnerung an meine Jugendzeit. Mehlsäcke werden in die Backstube getragen, so wie ich es vor knapp 60 Jahren auch gemacht habe, nicht oft, aber als Ferienjob bei meinem Vater. Ich darf ein Foto zur Erinnerung machen. Ein Milchshake rundet den schönen Eindruck von Ellwangen ab.

Mit letztem Blick auf das Schloss verlassen wir die sympathische Stadt. Die Jagst ist nur noch ein Flüsschen, eher ein breiter Bach, der unter der Uferbepflanzung schier verschwindet. Doch dann öffnet sich eine große Wasserfläche, der Bucher See, ein Stausee, den die Jagst speist. Ein paar Sonnenhungrige sitzen auf der Liegewiese, einzelne sind gar im Wasser. Graue Fundamente sind überall auf der Wiese zu sehen. Ein Blick auf eine Infotafel offeriert mir, dass es sich um die Ausgrabung und Rekonstruktion eines Römerkastells handelt. Da ich vorhabe, meine im Jahr 2020 begonnene Fahrt entlang des Limes demnächst fortzusetzen, werde ich wohl in absehbarer Zeit wieder hier vorbeikommen.

Hinter dem Buchersee verzweigt sich der Radweg. Neben der Fortsetzung bis zur nahen Quelle gibt es zwei Querspangen zum Kocher. Seine Quellen liegen nur wenige Kilometer südwestlich. Wir nehmen die Querspange Q13. Sie führt über eine alte Landstraße parallel zur Bundesstraße. Mit Schwung geht es bergab bis Wasseralfingen und weiter nach Aalen. Heute sind wir früh in unserer Unterkunft. Genügend Zeit zum Duschen und frühem Abendessen, bevor das Gewitter kommt.