Istanbul -

|

Dieser Reisebericht hat 3 Teile:

1 - Istanbul 2 - Ayvalik Teil 1 3 - Ayvalik Teil 2 |

Beim ersten Anklopfen bleibt das Tor zur Glückseligkeit verschlossen. Kurz vor dem Aufsetzen muss der Pilot zu einer Ehrenrunde über die nächtlich erleuchtete Stadt durchstarten und in einem weiten Bogen über das Marmarameer zum zweiten Landeversuch ansetzen. Diesmal werden wir empfangen. Nun haben wir wieder festen Boden unter den Füßen. „Dersaadet“, das Tor zur Glückseligkeit, hat uns schließlich doch noch hereingelassen.

„Dersaadet“ ist einer der vielen Namen, die Istanbul in seiner Geschichte erhalten hat. Jetzt sitzen wir glücklich im Transferbus und fahren entlang der zahllosen Außenbezirke zu unserem Hotel. Die Gebäude rechts und links der Autobahn sind modern. Shopping-Malls wechseln sich mit hell erleuchteten Autohäusern, endlose Reihen von Wohnblocks und futuristischen Hochhäusern. Ja, viel hat sich seit meinem letzten Aufenthalt in dieser Stadt geändert. Die Stadt ist mit der Moderne gewachsen. Nur eins ist geblieben: die kohlefeuergeschwängerte Luft, die jetzt im November wie eine Decke über der Stadt legt.

„Dersaadet“ ist einer der vielen Namen, die Istanbul in seiner Geschichte erhalten hat. Jetzt sitzen wir glücklich im Transferbus und fahren entlang der zahllosen Außenbezirke zu unserem Hotel. Die Gebäude rechts und links der Autobahn sind modern. Shopping-Malls wechseln sich mit hell erleuchteten Autohäusern, endlose Reihen von Wohnblocks und futuristischen Hochhäusern. Ja, viel hat sich seit meinem letzten Aufenthalt in dieser Stadt geändert. Die Stadt ist mit der Moderne gewachsen. Nur eins ist geblieben: die kohlefeuergeschwängerte Luft, die jetzt im November wie eine Decke über der Stadt legt.

|

Sprachfetzen fliegen von allen Seiten, ein Stimmengewirr erfüllt die Luft. Tisch an Tisch reiht sich rechts und links entlang der schmalen Gasse. Die meisten sind besetzt und ein ständiger Strom an Hungrigen drängt in die Gasse hinein. Kellner winken mit ihren Speisekarten, aber sie sind nicht aufdringlich, akzeptieren ein „Nein danke“ und wenden sich den Nächsten zu. Nur wenige Touristen verirren sich hier her. „Verirren“ ist für uns das falsche Wort, denn wir sind bewusst hier hergekommen. Kadiköy liegt auf der asiatischen Seite von Istanbul, gegenüber der langgestreckten Silhouette der berühmten Moscheen und des Sultanspalastes. Dieser Stadtteil liegt abseits der ausgetretenen touristischen Pfade. Gerade um die Ecke ist unser Hotel. Wir werden schon erwartet.

|

Hunger: Der Tag war lang und es ist schon spät am Abend. Wir suchen nicht lange nach einem Restaurant, gehen zu der Gasse, in der vorhin die Kellner mit den Speisekarten gewinkt haben. Gleich der erste freie Tisch ist unser und wir lassen uns nieder. „Woher kommen Sie?“, spricht uns der Kellner an. Natürlich hat auch er lange Jahre in Deutschland gearbeitet. Nun sind auch wir in Istanbul angekommen und lassen den Abend bei lauen Temperaturen und gutem Essen ausklingen.

Vom Frühstückstisch blicken wir auf die berühmte Silhouette Istanbuls. Auf der gegenüberliegenden Seite der Landenge, dort wo der Bosporus sich in das Marmarameer öffnet, strecken sich die Minarette der Blauen Moschee und der Hagia Sophia in den dunstigen Himmel. Aus den grauen Rollladenfassaden, entlang derer wir gestern Abend zum Hotel gegangen sind, ist eine lebhafte Einkaufsstraße geworden. Männer stehen stumm und in langen Reihen entlang der Hausfront, kopflos, nur bekleidete Unterleibe. Wir sind in der Hosengasse gelandet. In den traditionellen Einkaufsstraßen reihen sich die Geschäfte mit den gleichen Waren nebeneinander. Hier sind es die Hosen, weiter unten die Schuhe und in der Gasse nebenan die Trockenfrüchte. Nun stehe ich zwischen Jeans in allen Variationen. Die Händler sitzen irgendwo dazwischen auf dem Hocker, so wie der Stuhlhändler gegenüber unserem Hotel. Sie alle lassen sich vom Cayci, dem Teemann, immer wieder einen Cay bringen, den schwarzen türkischen Tee im Tulpenglas, und haben offensichtlich alle Zeit dieser Welt. Es gibt viele Händler und der Cayci hat alle Hände voll zu tun. Beinahe hätte ich ihn umgerannt, als er aus seiner kleinen Küche kam, aber er hat mich gesehen, lächelt und bietet mir einen Tee an.

|

Die Gasse mündet auf die Hauptstraße. Es klingelt, ein Ton, wie ich ihn von der Frankfurter Straßenbahn her kenne. Tatsächlich kommt eine Straßenbahn angefahren. Alt ist sie, sehr betagt. Ein paar ebenso alte Männer steigen aus, machen Platz für die nächsten Fahrgäste. Ein Blick untereinander und wir steigen ein. Der Fahrpreis wird modern entrichtet, mit einer elektronischen Karte. 2 Lira und 15 Kurus kostet eine Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln, egal wie weit man fährt, das sind etwa 75 Cent. Dafür machen wir im Oldtimer jetzt eine Rundfahrt durch Kadiköy und Moda. Weiter oberhalb fährt die Tram durch ein modernes Einkaufsviertel. Modenamen, die man in jeder deutschen Fußgängerzone findet, prangen auch hier über den Schaufenstern. Autos dürfen nur bedingt durch diese Zone fahren. Bunte Poller sichern die Fußgängerwege ab. Nach einer Viertelstunde endet die nostalgische Fahrt wieder am Ausgangspunkt. Wir sind gut durch gerüttelt worden.

|

|

Vorne am Kai legen die Fähren an. Üsküdar, Karaköy, Eminönü, Kabatas, Besiktas, Kadiköy – sie verbinden die Stadtteile rechts und links des Bosporus miteinander. Vor dreißig Jahren haben sie aus ihren Schornsteinen dicke Rauchwolken ausgestoßen. Inzwischen hat der Umweltschutz auch Istanbul erreicht. Das schmale Rauchfähnchen ist kaum mehr zu erkennen. Die Überfahrt dauert gut eine halbe Stunde. Zeit, sich zurückzulehnen und sich den Panoramablick einzuverleiben. Langsam nimmt die Fähre Fahrt auf, vorbei an der neoklassizistischen Fassade des Bahnhofs Haydarpasa. Deutsche Architekten haben den Bahnhof vor gut einhundert Jahren erbaut. Irgendwie könnte er in seinem Erscheinungsbild auch als herrschaftliches Schloss an der Ostseeküste stehen. Hier begann früher die Bagdad-Bahn, Eisenbahnfähren brachten Waggons über die Meeresenge. Seit kurzem sind im renovierten Bahnhofsgebäude ein Kulturzentrum, ein Museum, ein Einkaufszentrum und ein Hotel untergebracht. Eine kleine Dampflok hat an der Längsfassade ihren Altersruhesitz gefunden. Die Schiffsanlegestelle im osmanischen Stil unterhalb der großen Barockuhr setzt einen kleinen Kontrapunkt zum dominanten Neoklassizismus.

|

Weiter zieht die Fähre ihre Bahn entlang der Hafenanlagen. Die Möwen auf dem Kai wirken wie Schneeflöckchen vor den hoch getürmten Containern. Langsam nähern wir uns dem Leanderturm, der auf einem kleinen Eiland mitten im Bosporus steht. Im 18. Jahrhundert wurde auf diesem Felsen ein Leuchtturm errichtet. Im alten Byzanz soll hier das eine Ende einer gewaltigen Kette quer über den Bosporus verankert gewesen sein, die als Abwehr für feindliche Schiffe diente. Jetzt beherbergt der alte Leuchtturm ein Restaurant. Hinter dem Turm erkenne ich die vorderste der beiden Bosporusbrücken. Sie ist heute nicht klar zu sehen. Der Dunst des Vorabends hat sich noch nicht verzogen. Irgendwie scheint eine Niederdruckwetterlage zu herrschen, die den Smog in die Straßen drückt. Über dem Dolmabahce-Palast wachsen Hochhäuser in den dunstigen Himmel. Istanbul ist eng mit dem Meer verbunden. Noch heute entwickelt sich die Stadt entlang der Küsten und von vielen Stadtteilen aus hat man einen direkten Blick zum Meer. Hier, wo Marmarameer, Bosporus und Goldenes Horn sich treffen, da pulsiert das Herz von Istanbul.

|

Nun wechsle ich von Luv nach Lee zur Silhouette der Hagia Sofia, der Blauen Moschee und den 24 Schornsteinen der Küche des Sultanspalastes. Mit jeder Minute, die wir uns nähern, werden sie klarer, dann biegt die Fähre um die Landzunge, die Einfahrt zum Goldenen Horn wird sichtbar. Wie ein kleiner Junge stehe ich nun an der Reling, bin ganz aufgeregt. Vor 25 Jahren war ich das letzte Mal in dieser Stadt, die mich vom ersten Tag an fasziniert und eingenommen hat. Wir sind zu dritt, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Wie soll man gemeinsam eine Stadt erkunden, die bedeutende Zeugnisse aus drei großen Kulturen in sich trägt, der römischen, der byzantinischen und der osmanischen Kultur. Um alles zu sehen und aufzunehmen, brauchte man wahrscheinlich Monate. Die Reiseführer führen meist unter dem Obertitel „Muss man gesehen haben“ zehn Sehenswürdigkeiten auf. Aber wir wollen keine Liste abhaken, sondern auch Einblick in das Leben der Menschen in Istanbul bekommen. Auf meinen Vorschlag hin haben wir die Fahre nach Karaköy genommen. Mit einem leichten Stoß legt sie an. Der Menschenstrom spült uns mit nach draußen.

|

„Simiiiit“, mit der Betonung auf der zweiten Silbe preist der Verkäufer seine Sesamkringel an. Neben ihm versucht der Kellner, uns mit der Speisekarte in der Hand für sein Restaurant zu begeistern. Wir winken dankend ab. Für ein Mittagessen ist es noch zu früh. Nur wenige Schritte weiter kommt der Zugang zur Galatabrücke. Diese Brücke hat mich schon seinerzeit fasziniert. Oben fließt der Verkehr, während unten Muße herrscht. Hier reihen sich Cafés und Restaurants hintereinander, die Gäste sitzen sozusagen mit den Füßen im Wasser. Früher gab es mehr Cafés als Restaurants. Ich erinnere mich an die alten Männer, die mit der Nargile, der Wasserpfeife, hier in langen Reihen saßen. Die Nargile ist immer noch im Angebot der Restaurants, doch es sind inzwischen mehr die Touristen, die sich ihrer bedienen. Wir gehen langsam den unteren Steg an den Restaurants auf der Südseite entlang. Von oben hängen zahllose Schnüre ins Wasser. Die Brücke ist immer noch der Lieblingsplatz von Hunderten von Anglern, die sich hier ein Stelldichein geben. Von dieser Seite aus haben wir einen schönen Blick auf den Teil des Sultanspalastes, der den Harem beherbergte. Immer wieder kommen Fähren von der asiatischen Seite, drehen vor der Brücke ein, um rechts und links des Goldenen Horns anzulegen. Mit einem lauten Sirenenton treten sie nach kurzer Zeit wieder die Rückfahrt an. Obwohl seit ein oder zwei Jahren eine Metro unter dem Bosporus hindurch die europäischen Stadtteile mit den asiatischen verbindet, sind die Fähren immer noch beliebt. Vielleicht liegt es daran, dass die Überfahrt so etwas wie ein Innehalten in der Hektik des Tages bedeutet, dreißig Minuten, in denen der Lärm der Großstadt abebbt und eine innere Stille einkehrt.

|

In der Mitte der Brücke wechseln wir die Ebene und die Seite. Nun sind wir neben der Straße, über die seit dem Neubau der Brücke vor 20 Jahren auch eine Straßenbahnlinie führt. Die alte Brücke war 1912 von der deutschen M.A.N. gebaut worden. Sie hatte, das spüre ich jetzt, mehr Flair, und das weniger wegen ihres Alters, sondern wegen ihrer feingliedrigen Konstruktion. Die neue Brücke ist wuchtiger und kompakter gebaut. Nur eins ist geblieben: Für die Durchfahrt größerer Schiffe kann der Mittelteil geöffnet werden. Der Blick nach Norden reicht weit ins Goldene Horn hinein. Es ist ein Nebenarm des Bosporus, gut sechs Kilometer lang und Jahrhunderte der Hafen der Stadt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen und schmeichelt nun meiner Nase. Schnöde Gedanken angesichts der prachtvollen Kulisse, die sich mir hier von der Brücke aus bietet. Galataturm, Neue Moschee, Süleyman-Moschee, Hagia Sofia, Topkapi-Serail und Blaue Moschee sind mit einem Rundblick zu erfassen. Gut eine Stunde brauchen wir, bis wir das Ende der Brücke erreicht haben. Hier könnte ich einen ganzen Tag verbringen, dem Treiben am Ufer und auf der Brücke zu schauen, die Angler beobachten, die ihre Angel mit einer pfiffigen Konstruktion am Brückengeländer befestigt haben, dann wieder den Blick auf die Silhouette der Landzunge mit dem Topkai-Palast und den berühmten Moscheen werfen und mich schließlich an der Uferpromenade niederlassen, um einfach ein paar Köfte zu essen oder zuzuschauen, wie ganze Familien sich Fischbrote reichen lassen, gegrillt auf den Nachbauten schaukelnder osmanischer Schiffe. Ich kann die alten Männer gut verstehen, die zu früheren Zeiten hier in der unteren Etage saßen und mit der Nargile den Tag verbrachten.

|

Ich erinnere mich noch an den unangenehmen Geruch, der vor 25 Jahren über diesem Meeresarm lag. Die Abwässer der Stadtteile rechts und links des Goldenen Horns flossen ins Wasser, dazu die der Handwerksbetriebe und der Industrie entlang des Ufers. Die alte Galatabrücke wirkte wie eine Sperre und verhinderte den zügigen Abfluss ins offene Meer. Die neue Brücke ist nun offener konstruiert, schwimmt aber immer noch auf Pontons, was zu einem leichten Schwanken führt, wenn die Straßenbahn vorbeifährt. Gleichzeitig hat die Stadtverwaltung eine Ringabwasserleitung entlang des Ufers gelegt, die Handwerks- und Hafenbetriebe umgesiedelt und eine großzügige Uferpromenade angelegt.

|

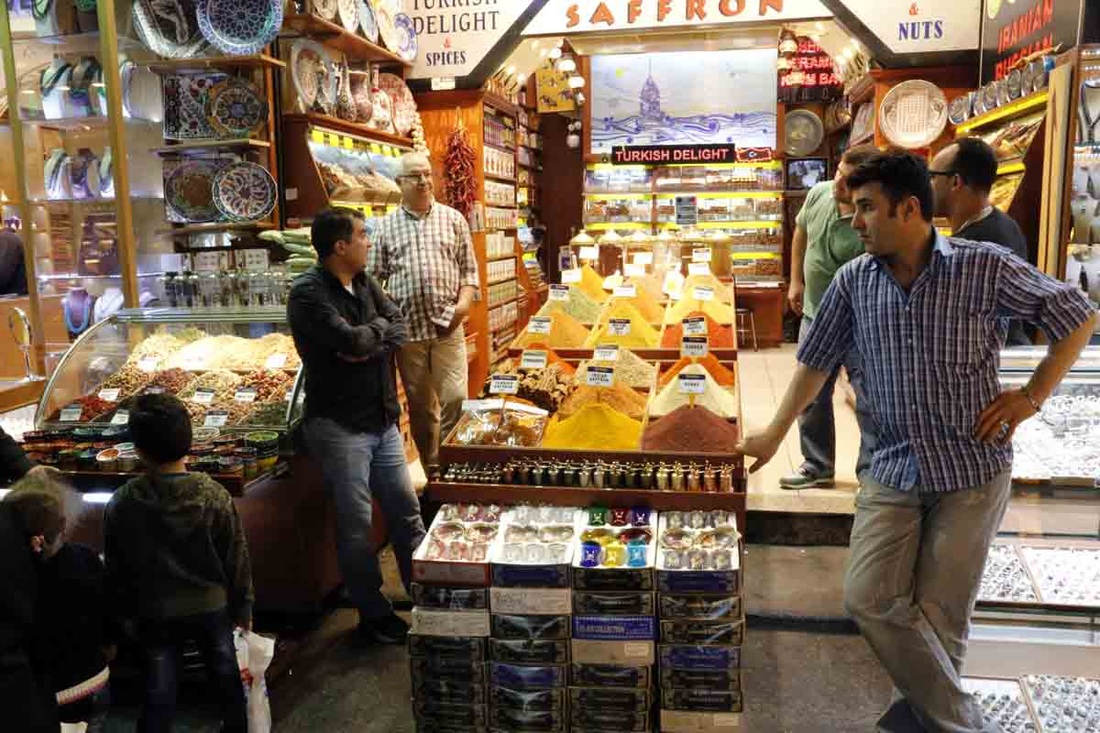

Jenseits der Galatabrücke, am Rande des großen Platzes vor der Neuen Moschee, öffnet sich ein Tor. Buntes Licht herrscht im Inneren. Wir betreten den Ägyptischen Basar. Ursprünglich wurden hier nur Waren aus Ägypten verkauft. Ein Großteil davon waren Gewürze, Kaffee und Leckereien aller Art. Das hat ihm bald den Namen „Gewürzbasar“ eingebracht. Die Verkäufer sind auf Touristen gepolt. „Woher kommst du?“ Dabei haben sie schon an unserem Outfit erkannt, dass wir aus Deutschland kommen. Es riecht verführerisch, aber ich weiß, dass hier Touristenpreise verlangt werden. So bleibe ich stark und erfreue mich am Ambiente.

Das Tageslicht empfängt uns wieder. Am Ausgang des Gewürzbasars beginnt die Straße anzusteigen. Statt Gewürze und Spezereien ist nun „Tuch“ angesagt. Ganze Gruppen von Frauen, bisweilen auch begleitet von einem Mann, sind auf Einkaufstour. Stoffballen liegen bereit, werden angefasst, begutachtet, auseinandergezogen und wieder beiseite gelegt. Hier geht es bunt zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Passage führt in das Innere eines Gebäudes. Der Blick wird frei auf die dahinter liegenden Lager und Werkstätten. Hier, hinter dem Gewürzbasar, zieht sich das alte Handwerkerviertel am Hang hoch. Wir lassen uns von dem Menschenstrom mit ziehen. An einer Statue auf dem kleinen Platz scheint der Strom Ruhe zu finden. Es ist ausnahmsweise nicht Atatürk, der über den Platz wacht, sondern ein Tuchhändler, der seinen Stoff zeigt. Wir sind hier mitten im Tuchhändlerviertel angekommen. Lastenträger sitzen geduldig am Straßenrand, warten auf ein Zeichen, um dann die großen Pakete mit der Einkaufsware wegzubringen. Kleinere Pakete nehmen die Frauen gleich unterm Arm mit. Sie haben große Arme.

|

„3 cay, 2 döner“ – welch eine Ruhe nach diesem Gewimmel. In einer Seitenstraße der Tuchhändlergasse lassen wir uns nieder. Es ist warm genug, um sich an den kleinen Tisch draußen vor dem Lokanta zu setzen. Nein, Autos werden uns hier nicht stören. Diese Gassen sind zu eng für den motorisierten Verkehr. Stattdessen kommen immer wieder die Lastenträger vorbei, die entweder auf traditionelle Art die dicken Pakete auf dem Rückenpolster tragen oder mit einer überdimensionierten Sackkarre den Berg hochschieben. Im Schaufenster nebenan gibt es die neueste Brautmode zu bestaunen. Eine junge Frau zeigt sich interessiert, zieht ihr Smartphone aus der Handtasche und macht ein Foto von dem Brautkleid. Das sollen die Freundinnen sehen und kommentieren. Sie können sicher noch ein paar Ideen für den „schönsten Tag ihres Lebens“ beisteuern. Der Schneider im Laden gegenüber beobachtet sie mit aufmerksamen Augen. Vielleicht ist es ja sein Werk, das da gerade Interesse findet. Brautkleider gibt es rechts und links in großer Auswahl in den Schaufenstern zu bewundern. Weiß mit schmaler Taille und viel Tüll tragen die Schaufensterpuppen. So wollen sich die jungen Türkinnen an ihrem wichtigsten Tag auch zeigen.

Immer wieder kommen Lastenträger die Straße hoch. Manche tragen große Pakete auf dem traditionellen Rückenpolster, andere haben schon einen Karren, den sie ziehen. Ob so oder so: Die Last wiegt schwer, die Mühe ist ihnen anzusehen. Auch sie lassen sich gerne vom Cayci, dem Teemann, in ihrer Arbeitspause einen Tee bringen. Nach der Mittagspause geht es weiter den Berg hoch. Steil ist die bucklige Gasse. Katzen beobachten uns ebenso wie die Händler, die auf dem kleinen Hocker vor ihrem Laden sitzen, das unvermeidliche Teeglas in der Hand. Nun lassen wir die Brautmoden hinter uns und können uns der Unterwäsche zu wenden. Und da gibt es einiges zu bestaunen, was Herren wie Damen tragen sollen. Die öffentliche Zurschaustellung an Puppen und Kleiderständern passt so gar nicht zu dem Bild, das so manche Presse bei uns zeichnet. Selbst neben dem Eingang zu einer kleinen Moschee stehen die leicht bekleideten Puppen. Jetzt wird es eng. Ein Lastenträger mit seiner hochbeladenen Karre schimpft. Zwei kleine Lieferwagen rangieren schon seit Minuten hin und her, um aneinander vorbeizukommen. Vor einem Tuchladen liegen große Ballen, auf denen es sich ein junger Arbeiter gemütlich gemacht hat, um das Geschehen zu kommentieren. Schließlich haben es die beiden Fahrer geschafft, ohne Blessuren weiterzukommen. Hier in den Straßen braucht man viel Geduld. Irgendwann haben wir die Anhöhe erreicht und lassen das Gassengewirr hinter uns. |

„Kennst du schon den Obelisken? Komm’, ich zeige ihn dir.“ Der Platz zwischen der Hagia Sofia und der Blauen Moschee ist sehr belebt. Selbst in dieser Jahreszeit ziehen Touristenströme von der einen zu der anderen Sehenswürdigkeit. Allenthalben werde ich angesprochen von selbst zertifizierten „Reiseführern“, die sich von dem Touristenkuchen ein Stück abschneiden wollen. Danke, den Obelisk kenne ich schon von früheren Reisen her. Von Handkarren aus werden am Rand des Parks kleine Snacks, heiße Kastanien und allerlei Tand angeboten. Mir fällt auf, dass es keine zehn- bis zwölfjährigen Jungen mehr gibt, die mit ihren einfachen Schuhputzkästen auf Kundenfang unterwegs sind. Auch die Ansichtskartenhändler, die mit ihren im Zickzack gefalteten Ansichtskartenfahnen winken, sind verschwunden. Die Belästigung durch fliegende Händler ist auf ein Minimum gesunken.

Wir wenden uns der Hagia Sofia zu. Wunderschön steht sie da im Licht der späten Nachmittagssonne, rot ihre Fassade und hoch aufragend ihre Minarette. 55 Meter ragt die Kuppel in die Höhe, mit einer Spannweite von 33 Metern. Es war die prachtvollste Kirche von Byzanz. In ihrer massiven Bauweise trotzte sie allen Katastrophen, selbst den gefürchteten Erdbeben, auch wenn die Kuppel anfangs häufiger erneuert werden musste. Kaiser Justinian wollte ein Gebäude erbauen, das in seiner Monumentalität den Salomontempel übertreffen sollte, eine Kirche, „wie es sie seit Adams Zeiten nicht gegeben hatte und wie es sie niemals wieder geben würde“, so Wikipedia. Wo sonst der Baustil einer Basilika die Grundlage des Bauplanes war, wählte man hier einen zentralen Grundriss. Baumaterial wurde aus antiken Ruinenstädten herbeigeschafft. Auch der Artemistempel von Ephesus musste einige Säulen abgeben. Die Hagia Sofia war so prachtvoll, dass die Osmanen bei der Einnahme von Istanbul das Bauwerk erhielten und zu einer Moschee umwandelten. Der bekannteste Baumeister dieser Zeit, Meister Sinan, erhielt den Auftrag dazu. Er verbesserte die Statik des Gebäudes und sicherte somit ihre Substanz. Byzantinische Mosaiken und osmanische Fayencen schmückten den Innenraum.

Wir müssen uns beeilen, um noch Einlass zu bekommen. Fast zu lange sind wir durch das Tuchhändlerviertel gestrolcht. „Nehmen Sie erst den Weg in die obere Etage, wir schließen ihn in zwanzig Minuten“ weist uns einer der Wächter im Inneren den Weg. Spärlich beleuchtet ist der Weg nach oben. Es ist eigentlich keine Treppe, sondern ein Fahrweg, der sich hoch wendelt. Wagen und Pferde mögen hier vielleicht vor Jahrhunderten hochgestiegen sein. Er führt zur Galerie. Der Weg lohnt sich. In halber Höhe des gewaltigen Bauwerks ist die Empore, von der aus die besseren Herrschaften Konstantinopels der Messe folgen konnten, die Kaiserloge. Auch ich habe nun den grandiosen Blick in den Innenraum. Vier gewaltige Pfeiler tragen die monumentale Kuppel. Die großen Scheiben mit den muslimischen Kaliografien scheinen zum Greifen nah. Tief unten ist der Fußraum. Um hier oben die Messe zu verfolgen, bedurfte es schon einer guten Akustik.

Wir folgen dem Besucherstrom, der sich nach rechts wendet. Hinter einem schmalen Durchgang beginnt der Teil der Empore, der seinerzeit den Frauen vorbehalten war, auch schon in christlicher Zeit. Eine Marmorwand in Form eines Tores steht in dem ansonsten freien Raum zwischen zwei Pfeilern. Es ist die sogenannte Himmelspforte. Ich betrete den dahinter liegenden Teil der Galerie. Mosaiken schmücken die Wände. Einige sind inzwischen restauriert und erstrahlen jetzt in neuem Glanz. Zweimal wurde die Hagia Sofia, die große Schätze barg, geplündert. Das zweite Mal waren es die Osmanen. Ihnen war nicht viel übrig geblieben. Denn vor ihnen waren schon die Kreuzritter da und die hatten mit ihrer Plünderung ganze Arbeit geleistet.

Lange dürfen wir nicht bleiben. Die Wärter drängen zum Verlassen. Die Besuchszeit ist zu Ende. Mit den letzten Besuchern verlassen auch wir das eindrucksvolle Gebäude. Angesichts dieser Pracht kann ich verstehen, warum die Hagia Sofia zu den acht Weltwundern des Mittelalters gezählt wurde. Noch ist es hell, aber die Sonne hat sich schon hinter der Blauen Moschee zum Nachtschlaf niedergelegt.

Wir folgen dem Besucherstrom, der sich nach rechts wendet. Hinter einem schmalen Durchgang beginnt der Teil der Empore, der seinerzeit den Frauen vorbehalten war, auch schon in christlicher Zeit. Eine Marmorwand in Form eines Tores steht in dem ansonsten freien Raum zwischen zwei Pfeilern. Es ist die sogenannte Himmelspforte. Ich betrete den dahinter liegenden Teil der Galerie. Mosaiken schmücken die Wände. Einige sind inzwischen restauriert und erstrahlen jetzt in neuem Glanz. Zweimal wurde die Hagia Sofia, die große Schätze barg, geplündert. Das zweite Mal waren es die Osmanen. Ihnen war nicht viel übrig geblieben. Denn vor ihnen waren schon die Kreuzritter da und die hatten mit ihrer Plünderung ganze Arbeit geleistet.

Lange dürfen wir nicht bleiben. Die Wärter drängen zum Verlassen. Die Besuchszeit ist zu Ende. Mit den letzten Besuchern verlassen auch wir das eindrucksvolle Gebäude. Angesichts dieser Pracht kann ich verstehen, warum die Hagia Sofia zu den acht Weltwundern des Mittelalters gezählt wurde. Noch ist es hell, aber die Sonne hat sich schon hinter der Blauen Moschee zum Nachtschlaf niedergelegt.

Füße hochlegen und ausruhen. Ein Café nebenan bietet sich an, das „Green Corner“. Die Preise stehen der Frankfurter Zeil nicht nach, aber das nehmen wir jetzt so hin. Entgegen den früheren Erfahrungen an diese Stelle ist es bemerkenswert ruhig geworden. Der Straßenverkehr wurde beruhigt. Die Tram quietscht zwar, als sie sich in die Kurve bergab legt, aber vielleicht liegt das auch an all den Fahrgästen, die sich in ihrem Inneren wie in einer Sardinenbüchse zusammen gequetscht haben, um nach Hause zu kommen. Langsam nimmt der Himmel eine lila Farbe an. Das passt gut zu den poppig bunten Neonröhren um uns herum.

Nach der ausgiebigen Teepause laufe ich nochmals vor, um ein Nachtfoto von den Moscheen zu machen. In dem kleinen Park dazwischen wartet eine Überraschung auf mich. Der Springbrunnen, der mich schon im Hellen angezogen hat, ist nun zu einer Licht- und Farborgel geworden. Rot, blau, gelb und grün, in allen Farbschattierungen wandelt sich das Licht und setzt immer neue Akzente vor dem Hintergrund der beiden Moscheen. Meine Kamera muss schwer schuften, um all die Fotos, die ich in einem wahren Rausch mache, zu verdauen. Irgendwann reiße ich mich von diesem Erlebnis los. Schließlich wollen wir heute Abend ja noch zurück ins Hotel.

Nach der ausgiebigen Teepause laufe ich nochmals vor, um ein Nachtfoto von den Moscheen zu machen. In dem kleinen Park dazwischen wartet eine Überraschung auf mich. Der Springbrunnen, der mich schon im Hellen angezogen hat, ist nun zu einer Licht- und Farborgel geworden. Rot, blau, gelb und grün, in allen Farbschattierungen wandelt sich das Licht und setzt immer neue Akzente vor dem Hintergrund der beiden Moscheen. Meine Kamera muss schwer schuften, um all die Fotos, die ich in einem wahren Rausch mache, zu verdauen. Irgendwann reiße ich mich von diesem Erlebnis los. Schließlich wollen wir heute Abend ja noch zurück ins Hotel.

|

Touristen mögen es nostalgisch. Das gibt einigen Frauen, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben mit ihrer Familie aus einem der zahllosen anatolischen Dörfern nach Istanbul gekommen sind, Brot und Arbeit. Sie sitzen nun in ihren weiten Pluderhosen in den Schaufenstern der Restaurants der Touristenmeile auf dem Weg hinunter zur Galatabrücke, und backen Gözleme, gefüllte Teigtaschen. Das zieht die Touristen ins Lokal. Eng sind die Bordsteine und wir müssen uns immer wieder an die Schaufenster drücken, wenn eine Straßenbahn mit eindringlichem Klingeln an uns vorbeiwill.

Die Lichter der Großstadt lassen die Silhouette der Stadt vor dem sternlosen Himmel aufleuchten. Die Fähren huschen wie Wasserläufer über den Bosporus. |

Die große Hängebrücke glitzert schwach in der Ferne. Die Überfahrt ist wie das Innehalten im Gebet. Ruhig zieht das Schiff seine Spur, die Hektik der Großstadt ist plötzlich abgestreift. Erst als das Schiff angelegt hat und der Ausstieg freigegeben ist, setzt die Geschäftigkeit wieder ein. Draußen, vor der Fährstation, dringt Musik aus einer Menschenmenge. Dudelsackmusik in der Türkei? Ja , Dudelsackmusik in Istanbul! Doch es ist nicht der schottische Dudelsack, sondern der einheimische, der zum Tanz aufspielt. Jugendliche tanzen im Kreis nach folkloristischen Klängen. Auch das ist Istanbul.

|

Ein unablässiger Strom fließt über die Brücke, zweispurig, dreispurig in jede Richtung. Still darunter das Wasser des Goldenen Horns. Keineswegs still ist es hier oben im Café Pierreloti. In älteren Reiseführern wird dieses Café im Stadtteil Eyüp als Ort der Ruhe und der Beschaulichkeit gepriesen. Das Café hat seinen Namen von dem französischen Romancier Pierre Loti entliehen, der hier vor über einhundert Jahren seine Nargile zu rauchen beliebte und die Totenstille des Ortes mit einem der schönsten Ausblicke auf das Goldene Horn genoss. Totenstill ist es im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Café liegt inmitten eines der größten Friedhöfe Istanbuls. Die Reihe der Gräber zieht sich den ganzen Hang von der Straße bis nach oben hoch. Die älteren Gräber von Männern kann man leicht an dem Kopfstein mit Turban oder Fes erkennen. Mit Atatürk fiel der Fes ebenso wie der Turban. Ein Panamahut auf dem Grabstein, das war den Gläubigen dann doch zu viel des Guten, und so bleibt seit dem Jahr 1928 der Kopfstein unbedeckt. Früher war der Weg hierher sehr mühsam, denn der steile Weg zwischen den Gräbern hinauf ist beschwerlich. Nur die ganz Fleißigen haben sich dieser Mühe unterzogen. Heute spuckt die Seilbahn unablässig neue Besucher aus, welche, wie einst Pierre Loti, bei einem Glas Tee diesen herrlichen Blick über das goldene Horn hinweg bis zu den großen Moscheen genießen wollen.

Nun sitzen wir endlich in der ersten Reihen und sperren das babylonische Sprachgewirr mit türkischer Dominanz hinter uns aus unserem Gehörgang aus. Das Rauschen des Verkehrs von der Brücke wird untermalt von Sirenenfanfaren der Ambulanzen, die sich tief unter uns den Weg durch den Verkehr zum Krankenhaus bahnen. Das Krankenhaus muss nah sein, denn viele Ambulanzen steuern es an. Auch diese Geräuschkulisse blende ich aus und schaue dann endlich aus der Vogelperspektive auf die Welt unter mir.

|

Eigentlich nehmen die Autofahrer viel Rücksicht auf die Fußgänger. Doch hier auf der vierspurigen Straße, die unten am Goldenen Horn durch Eyüp führt, haben es manche sehr eilig. Wir stehen am Zebrastreifen und warten auf eine Lücke im Verkehr. Ein Passant kommt von hinten und tritt auf die Straße. Mit einem durchdringenden Hupton saust ein Auto knapp an ihm vorbei, der nächste hält. Ein Fahrer in einem der Fahrzeuge hinter ihm ist angeregt mit seinem Mobiltelefon beschäftigt. Es scheint ein wichtiges Gespräch zu sein, denn er achtet nicht auf die Bremslichter des vorausfahrenden Fahrzeuges. Und dann hat es Bumm gemacht. 15 Millionen Menschen leben in dieser Stadt. Unsere Istanbuler Freunde haben kein Auto. Sie wissen warum. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen sie jeden Punkt der Stadt schneller. Ach ja, Fahrräder? Ja, ich habe auch ein paar Fahrräder gesehen. Für FahrradfahrerInnen ist die Türkei im Allgemeinen und Istanbul im Besonderen noch ein absolutes Entwicklungsland.

Um einen Platz in der ersten Reihe zu erhalten, muss man früh kommen oder viel Geduld und Sprungkraft mitbringen. Die Sprungkraft braucht man, um als erster einen frei werdenden Tisch zu erreichen, denn viele andere warten ebenso. Ist es dann so weit, dann hat man vielleicht sogar das Glück, das Gold im Wasser zu sehen, das die Abendsonne in das lange Horn hineingießt. |

"Süßes Wasser Europas", so heißen die beiden Flüsse, die weiter hinten in das Goldene Horn ein münden. Schon die feinen Herrschaften des osmanischen Reiches hatten hier ihre Sommervillen. Inzwischen ist dieser Teil des Meeresarmes wieder zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Eine kleine Fähre gondelt von Ufer zu Ufer, Segelboote kreuzen ihren Weg. Spaziergänger bummeln auf den Uferpromenaden rechts und links des Goldenen Horns, das seinem Namen inzwischen wieder mit Recht trägt. Lange Jahre war dieser Wasserarm nur noch der Abwasserkanal, in den alles floss, was von den Stadtteilen rechts und links herunterkam, gewürzt mit den Abwässern der Handwerksbetriebe, die sich am Ufer lang zogen. Die alte Galatabrücke tat ihr Übriges, um den Abwässern den Weg ins Marmarameer zu versperren. Doch dies ist Vergangenheit. Die Uferseite ist saniert und mit einer Abwasserleitung versehen. Istanbul, das kommt mir hier oben in den Sinn, ist überhaupt sauber geworden. Kein Müll mehr auf den Straßen. Straßenfeger beseitigen sofort jedes Papierchen, das zu Boden fällt. Die Hilfsköche in den Restaurants werfen ihre Abfälle in große unterirdisch angelegte Müllcontainer, die nachts von der Müllabfuhr geleert werden. Tatsächlich, der Blick von hier oben ist und bleibt berauschend.

Zu meinen Füßen wölben sich rechter Hand eine Vielzahl von Kuppeln. Die größte überspannt den Gebetsraum der Eyüp-Moschee. Hier fand in osmanischer Zeit die sogenannte „Schwertumgürtelung“ des neuen Sultans statt, eine Zeremonie, die bei uns der Kaiserkrönung entsprach. Angesichts der Körperfülle der Sultane, wie sie auf zeitgenössischen Gemälden zu sehen sind, muss der Gürtler wohl sehr lange an dem guten Stück gearbeitet haben. Neben der Moschee eine weitere Kuppel. Es ist die Grabkapelle von Eyüp, dem Namensgeber des Stadtteils. Er war der Fahnenträger Mohammeds. Er soll hier im Kampf getötet worden sein. Wo schon der Fahnenträger des Propheten liegt, da wollen auch andere bedeutende Persönlichkeiten liegen. So ist es nicht verwunderlich, dass hier viele sich bedeutend fühlende Beamte des osmanischen Reiches auch ihre Grabmäler errichten ließen. Immer noch gilt Eyüp als heiliger Stadtteil. Die Buben werden nach der Beschneidungszeremonie in ihrer Prinzenuniform hier hergeführt, so wie einst die jungen Prinzen. Für ihren Mut bei der Beschneidung werden sie mit Spielzeug belohnt. Es gibt viele Beschneidungen und damit einen großen Bedarf an Spielzeug. Das hat schon vor Jahrhunderten zu einer Spielzeugindustrie in diesem Stadtteil geführt, die heute noch gut von diesem Brauch lebt.

Zu meinen Füßen wölben sich rechter Hand eine Vielzahl von Kuppeln. Die größte überspannt den Gebetsraum der Eyüp-Moschee. Hier fand in osmanischer Zeit die sogenannte „Schwertumgürtelung“ des neuen Sultans statt, eine Zeremonie, die bei uns der Kaiserkrönung entsprach. Angesichts der Körperfülle der Sultane, wie sie auf zeitgenössischen Gemälden zu sehen sind, muss der Gürtler wohl sehr lange an dem guten Stück gearbeitet haben. Neben der Moschee eine weitere Kuppel. Es ist die Grabkapelle von Eyüp, dem Namensgeber des Stadtteils. Er war der Fahnenträger Mohammeds. Er soll hier im Kampf getötet worden sein. Wo schon der Fahnenträger des Propheten liegt, da wollen auch andere bedeutende Persönlichkeiten liegen. So ist es nicht verwunderlich, dass hier viele sich bedeutend fühlende Beamte des osmanischen Reiches auch ihre Grabmäler errichten ließen. Immer noch gilt Eyüp als heiliger Stadtteil. Die Buben werden nach der Beschneidungszeremonie in ihrer Prinzenuniform hier hergeführt, so wie einst die jungen Prinzen. Für ihren Mut bei der Beschneidung werden sie mit Spielzeug belohnt. Es gibt viele Beschneidungen und damit einen großen Bedarf an Spielzeug. Das hat schon vor Jahrhunderten zu einer Spielzeugindustrie in diesem Stadtteil geführt, die heute noch gut von diesem Brauch lebt.

Unten am Goldenen Horn ist für den Straßenverkehr eine Bresche in die Stadtmauer geschlagen worden. Gewaltig sind die Mauern, die sich den Hügel hochziehen. Kaiser Theodosius hat sie im Jahr 415 errichten lassen. Sie zieht sich 6.670 Meter quer über die Landzunge bis hin zum Marmarameer. Einschließlich des Grabens war sie 30 Meter hoch. Eintausend Jahre hielt sie Angreifern stand. Wir steigen in einen Stadtbus und fahren hoch zum Edirne-Kapi. Das Edirne-Tor ist das Friedhofstor der Byzantiner. Ein Erdbeben hat das Tor im Jahr 1894 vollständig zerstört, eine der wenigen Zerstörungen, sieht man von den Durchbrüchen für den modernen Straßenverkehr einmal ab. Hoch über dem Bosporus steigen wir aus. Ich studiere zuerst einmal den Stadtplan, um unseren weiteren Weg zu finden. „Please, can I help you“, wie so oft in solchen Situationen ist sofort eine hilfreiche Seele zur Stelle. Als er merkt, dass ich seine Wegbeschreibung nicht so richtig verstehe, bittet er uns, ihm zu folgen. Ich frage ihn, woher er so gut Englisch spricht. „Ich bin Syrer“, sagt er, „mein Sohn liegt hier im Krankenhaus. Der Krieg in Syrien, Sie wissen.“ An einer Abzweigung hält er und zeigt nach unten. „Dorthin führt Ihr Weg.“ Ich danke ihm und wünsche seinem Sohn gute Besserung. In Istanbul, leben inzwischen viele syrische Flüchtlinge, eine Million sind es in der ganzen Türkei und es werden täglich mehr.

|

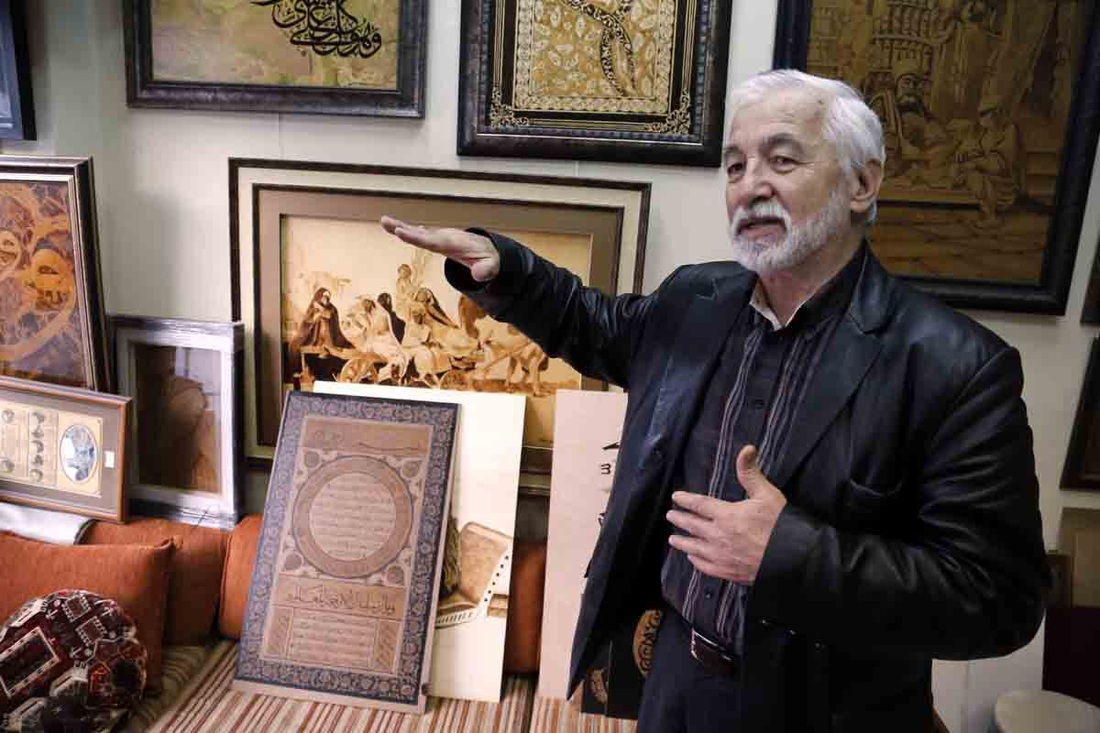

„Buyurun, come in“. Wir sind an einem kleinen Laden hängen geblieben mit Kalligrafien im Schaufenster. Innen sitzt der Meister. Konzentriert arbeitet er mit seinem Brenndraht an einem großen Kalligraf. Ich lasse meine Kamera seine Arbeit beobachten. Mit einer Handbewegung deutet er dann auf seine Werke, die alle Wände bedecken, und legt seine Brille zur Seite. Wir sollen sie uns ruhig ansehen. Ein großes „I“ fällt uns auf, der arabische Buchstabe „A“. Er steht für den Anfang aller Dinge, spielt im religiösen wie im weltlichen Leben eine große Rolle. Der Meister hat diesen einen Buchstaben verziert und in einen länglichen Rahmen eingepasst. Wir werden uns schnell handelseinig.

|

Unweit des Kalligrafen steht unser eigentliches Ziel, die Kariye-Kirche. „Schnell, schnell“, sagt die Ticketverkäuferin, „Wir schließen in einer halben Stunde.“ Im Vorraum empfängt uns ein dämmriges Licht. Allmählich erkenne ich Mosaiken an den Wänden. Es sind wunderschön ausgestaltete Bilder aus der byzantinischen Zeit, die als die schönsten ihrer Art gelten. Zurzeit wird auch der Innenraum der Kirche, den wir nicht betreten können, restauriert. Dass die Mosaiken so gut erhalten sind, liegt an der liberalen Haltung der osmanischen Sultane gegenüber anderen Religionen. Der Neubau von Kirchen und Synagogen war zur osmanischen Zeit erlaubt und gefördert. Wenn eine Kirche in eine Moschee umgewandelt wurde, was in diesem Fall kurz nach der Machtübernahme der Osmanen geschah, wurden die christlichen Bilder nur übertüncht und nicht zerstört, so wie ich es aus dem Bildersturm der Muslimen in Kappadokien kenne. Mit Ende der Besucherzeit werden wir hinauskomplimentiert.

Steil führt die Straße nach unten, windet sich, verzweigt sich in kleinere Gassen und führt nach Fatih. Es wird dunkel und die Bewohner kehren von ihrer Arbeit nach Hause. Es ist eng in den Straßen, die Mopeds rangieren geschickt zwischen den Autos hindurch. Für die Autos ist es wichtig, einen funktionierenden Rückwärtsgang zu haben. Immer wieder wird es eng zwischen Entgegenkommenden. Da wird nicht lang diskutiert. Wer hinter sich einen freien Raum hat, fährt die paar Meter zurück. Sich behaupten und dennoch gewähren lassen, das ist eine unausgesprochene Regel im türkischen Straßenverkehr.

Wir sitzen auf den kleinen Hockern eines Pide-Salonu und essen unser Dürüm, ein mit Hähnchen-Döner belegter Teigfladen. Jetzt herrscht so richtig die Rushhour. Die Häuser in Fatih sind alt, sehr alt. Selbst Holzhäuser sind noch zu sehen. Irgendwie hat dieser Stadtteil einen eigenen Flair, der jetzt in der Dämmerung auf uns einwirkt. Hier wohnen die einfacheren Menschen, die sich keine Wohnung in einem der Neubauviertel außerhalb des Zentrums leisten können, die Pizzabäcker und fliegenden Händler, die Fischer und die Straßenfeger. Sie alle kommen jetzt nach Hause, kaufen nochmal schnell im kleinen Laden Obst und Gemüse und natürlich frisches Brot.

Wir sitzen auf den kleinen Hockern eines Pide-Salonu und essen unser Dürüm, ein mit Hähnchen-Döner belegter Teigfladen. Jetzt herrscht so richtig die Rushhour. Die Häuser in Fatih sind alt, sehr alt. Selbst Holzhäuser sind noch zu sehen. Irgendwie hat dieser Stadtteil einen eigenen Flair, der jetzt in der Dämmerung auf uns einwirkt. Hier wohnen die einfacheren Menschen, die sich keine Wohnung in einem der Neubauviertel außerhalb des Zentrums leisten können, die Pizzabäcker und fliegenden Händler, die Fischer und die Straßenfeger. Sie alle kommen jetzt nach Hause, kaufen nochmal schnell im kleinen Laden Obst und Gemüse und natürlich frisches Brot.

Wunderschön ist der Blick auf die abendlich erleuchtete Galatabrücke mit der Süleyman-Moschee dahinter. Es dauert einige Minuten, bis die Fähre um die Landzunge unterhalb des Topkapi-Serail biegt. Solange lasse ich dieses Bild auf mich einwirken. Es hat schon etwas von Tausendundeine Nacht.

|

„Cay“, sagt er und drückt mir das Glas in die Hand. Wieder fahren wir mit der Fähre quer über den Bosporus, heute nach Kabatas. Fast alle Fahrgäste trinken auf der Überfahrt einen Cay. „Sandwich“, sagt er wieder und drückt mir eins in die Hand. Ich protestiere und sage nein, doch da drückt er meinem Bruder schon das Nächste in die Hand. „Ne kadar?“, frage ich, was kostet es? „Later“ ist seine Antwort und er verteilt weiter Tee und Sandwiches. Kurz vor der Ankunft kommt er zum Kassieren. 28 Lira will er, das sind etwa 10 Euro. Eindeutig zu viel. Ich sage „Hayir“ – Nein!“. Nun will er 21 und ich zahle sie. Ich kenne nicht die Preise auf der Fähre. Im Aufstehen spricht uns ein Türke in perfektem Englisch an. Er hat den Preis gehört und ist empört. „Zwölf Lira, mehr darf er nicht verlangen“, sagt er, „Gehen Sie draußen zu der Polizei, die dort steht und beschweren Sie sich. Das ist Ihr Recht.“ Er begleitet uns die Treppe runter. Dort steht der Kellner. Unser Begleiter redet auf ihn ein. Schließlich zückt der Kellner seine Geldbörse und zahlt uns mit roten Ohren den überhöhten Betrag zurück. Unser Begleiter verabschiedet sich mit den Worten „Ich möchte nicht, dass Sie einen schlechten Eindruck von unserem Land bekommen.“ Ich bedanke mich recht herzlich für diese Freundlichkeit. Auch das ist ein Aspekt der türkischen Gastfreundschaft: Gäste sollen nicht betrogen werden.

|

Als wir mit der Fähre in Kadiköy ankommen, werden wir wieder von jungen Leuten mit Musik empfangen. Heute sind besonders viele junge Leute unterwegs. Eigentlich wollen wir zum Abschluss des Tages nur einen Tee trinken. In einer Seitenstraße unseres Hotels finden wir ein schönes Café. Während wir sitzen und plaudern, hören wir Schüsse. Ich denke an eine Hochzeit mit Feuerwerk, gehe vor die Tür. Jugendliche laufen vorbei, tragen jemand zum Hospital hoch, dann wieder Schüsse, eine Tränengasgranate rollt vor unserem Café, das Rollo ist nicht schnell genug unten. Die Augen brennen, die Nase läuft, Würgen im Hals. Zitronenscheiben und Wasser, die uns die Kellnerin reicht, bringen etwas Linderung. Dann ist es draußen ruhig. Auf dem kurzen Weg zurück zum Hotel geraten wir wieder in eine Tränengaswolke. Diesmal erwischt es uns schlimmer und unser Hotel ist verschlossen. Wir haben keinen Schlüssel. In dem Café nebenan öffnet man schnell auf mein dringliches Klopfen hin, lässt uns durch den Spalt im etwas hochgezogenen Rollo herein, gibt uns Wasser. Erst 10 Minuten später können wir in unser Hotel. Jetzt ist Erholung in unserem Zimmer angesagt. Unten auf der Straße kommt wieder Leben auf. Die Passanten halten sich noch die Nase zu, eilen schnell vorbei. Noch liegt Tränengas in der Luft, da stellen die Cafébesitzer schon wieder die Tische raus. Eine halbe Stunde später ist der Spuk vorbei, die Tische auf der Straße sind wieder besetzt, die Karten, die man zuvor schnell hat fallen lassen, werden wieder zur Hand genommen, das normale Leben ist wieder zurückgekehrt. Am nächsten Tag fragen wir unsere Freunde, was da los war. „Ach“, sagen sie, „nur ein normaler Polizeieinsatz gegen Demonstranten.“ Es ging um die Haltung der türkischen Regierung zum Syrienkonflikt. Für uns war es ein Schock, für unsere Freunde Alltag.

|

An der Anlegestelle steht schon die Straßenbahn. Drei Stationen weiter steigen wir aus. Hier irgendwo ist „Istanbul Modern“, das „Museum der modernen Kunst“. Nach kurzem Suchen finden wir den Eingang. Das Museum liegt direkt am Überseekai. Zwei gewaltige Kreuzfahrtschiffe versperren den Ausblick auf den Bosporus und das Goldene Horn. Das Museum ist wahrlich kein kleines Gebäude, langgestreckt und mehrere Stockwerke hoch. Doch neben den beiden Kolossen wirkt es unscheinbar und klein. Das Museum zeigt einen Querschnitt der türkischen Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts. Realismus, Kubismus, Expressionismus, Impressionismus, Surrealismus, Symbolismus und weitere Stilrichtungen geben sich ein Stelldichein. Die ganze Bandbreite der Kunstrichtungen ist vertreten. Nicht nur groß- und kleinformatige Bilder, sondern auch Installationen, Videoclips und Klangerlebnisse werden präsentiert. Einige Exponate greifen soziale Themen auf. Eine Sonderausstellung zeigt Fotos aus der Türkei der letzten Jahre. Ich bin überrascht. Es ist eine politische Breitseite auf die herrschende Politik, nicht nur der letzten Jahre, sondern seit Gründung der Republik. Der Genozid an der armenischen Bevölkerung wird ebenso thematisiert, wie der Kampf der Kurden um ein besseres Leben und ein Streik von Bergarbeitern um bessere Arbeitsbedingungen. Diese Ausstellung passt so gar nicht zu dem Bild, das wir in Deutschland von der türkischen Politik haben. Nicht, dass ich die Politik schönreden möchte. Aber im Dritten Reich wäre eine solche Ausstellung in Deutschland nicht möglich gewesen. Istanbul war übrigens 2010 Kulturhauptstadt Europas. Was sich in dieser Stadt kulturell und künstlerisch tut, ist spannend. Im Genre Fotografie verfolge ich es.

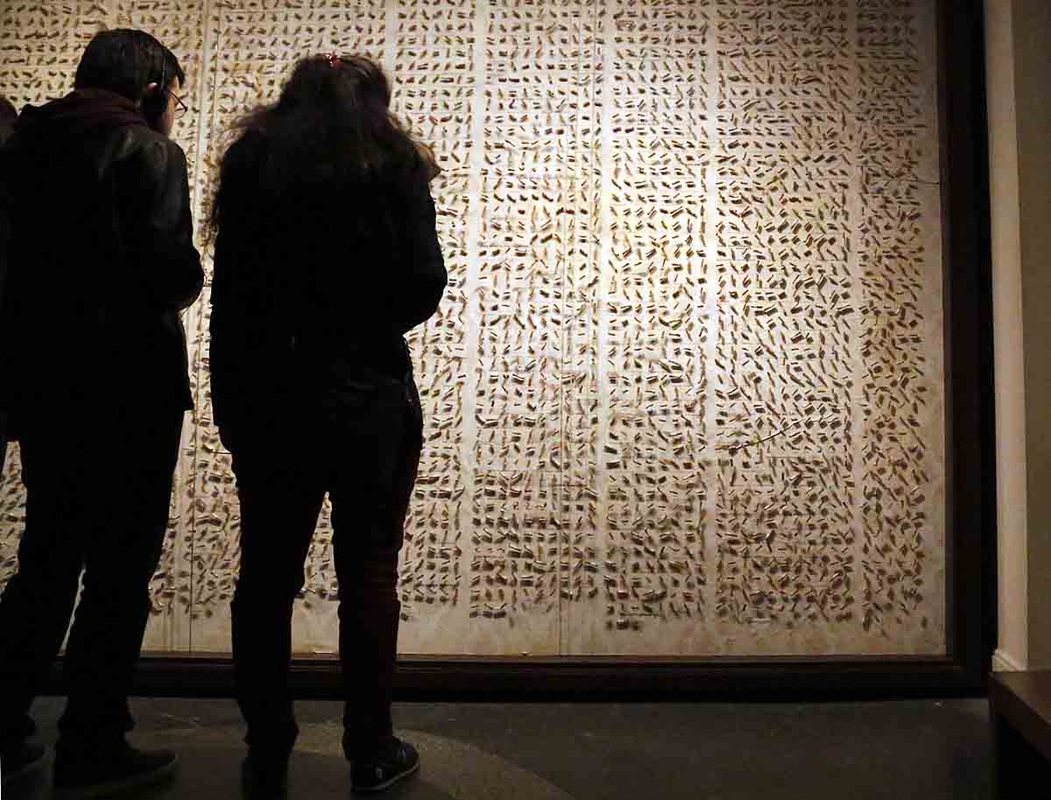

Eine Wand voll Zigarettenstummel, mit und ohne Lippenstift, gedankenlos ausgedrückt, an Stecknadeln aufgespießt und mit einem Datumsstempel versehen. Die Wand dominiert den Eingangsraum im „Museum der Unschuld“ nahe des Galata-Turmes, nicht weit von „Istanbul Modern“. Ein Film zum Buch, das gibt es schon lange. Doch was Orhan Pamuk, der große Istanbuler Romancier der Gegenwart, hier geschaffen hat, ist einmalig. Noch während er in den Jahren 2006 und 2007 an dem gleichnamigen Roman schrieb, sammelte er eben diejenigen Gegenstände, die in dem Roman sein von der Liebe zu Füsun besessener Protagonist Kemal anlässlich seiner Besuche bei ihr hatte heimlich mitgehen lassen. Orhan Pamuk machte sich auf die Suche nach einem entsprechenden Gebäude und gestaltete es mit einem befreundeten Architekten. Schmal ist das Haus und mehrere Etagen hoch. So wie der Protagonist des Romans in seiner geheimgehaltenen Liebe zu Füsun ein in sich gekehrter Mensch ist, so zeigt sich das Museum mit seinen verschlossenen Fenstern und der schmalen Eintrittspforte nach außen abgeschottet. Ich steige die steile Treppe zur ersten Etage hoch. Es herrscht dämmriges Licht. Die Wände entlang zeihen sich Reihen von beleuchteten Schaukästen. Nach den Kapiteln des Buches nummeriert. In einem Schaukasten sind Passfotos von Frauen. Über den Augen liegt ein schwarzer Balken. Immer wieder leuchten andere dieser Passfotos auf, ziehen mein Auge an. In früheren Jahren wurden so Frauen, die vor der Ehe Sex hatten, öffentlich in der Zeitung gebrandmarkt. Dies illustriert das Geheimnis, das Kemal und Füsun über ihre Verabredungen legten. Überall liegen Exemplare des Buches in den wichtigsten Sprachen aus. Viele Besucher stehen auch mit dem eigenen Exemplar vor den Schaukästen. Auch das eine Einmaligkeit, denn wer sein eigenes Buch mitbringt, hat kostenlosen Eintritt. Das Buch ist dick und schwer. Ich habe mir erspart, es den ganzen Tag mit mir mitzutragen. Der Eintritt ist auch nicht teuer. Das Buch lebt aus sich heraus, auch ohne das Museum, auch, obwohl es um die Gegenstände herum geschrieben ist, die Orhan Pamuk hier gesammelt hat. Während der Protagonist Kemal in dem Roman die gesammelten Gegenstände beschreibt, entwickelt er ein Abbild des gesellschaftlichen und familiären Lebens des oberen Mittelstandes in Istanbul in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Aufzählung und Beschreibung der Exponate sind ihm eigentlich nur der Anlass, um die Geschichte seiner Liebe zu Füsun ebenso detailliert, fast Tagebuch artig, niederzuschreiben. Das Museum lebt aus sich heraus, da ein umfangreiches Inventar an Gebrauchs- und Kultgegenständen der Generation dieser Zeit präsentiert wird. Aber Roman und Museum zusammen lassen die Grenze zwischen Wirklichkeit und Illusion zerfließen und potenzieren in mir das Bild der Sittengeschichte, das Orhan Pamuk in seinem Roman zeichnet.

Es ist schon dunkel. Die Sonne geht hier im November früher unter, als in Deutschland. Wir gehen die lange Straße zum Bosporus runter. Aus den hell erleuchteten Läden fällt das Licht auf die dunkle Straße. Katzen streichen den Weg entlang, auf der Suche nach einem Happen. Mir fällt der Fotograf auf, der seine Kamera auf einem Stativ in Kniehöhe vor einer Metzgerei aufgebaut hat. Ich frage ihn, was er fotografieren wolle. Er lächelt. In ein paar Minuten, so sagt er, wird der Metzger herauskommen und die Katzen mit Fleischabfällen füttern. Nun fällt mir auf, dass mehr Katzen als sonst träge in der Nähe des Ladens liegen. Katzen sind klug. Sie kennen seine Zeit und seine Signale. Überhaupt: Die Istanbuler und ihre Katzen. Katzen sind geduldete Straßentiere. Überall habe ich Futterschalen und Trinknäpfe für sie gesehen. Es gibt mehr Katzen als Straßenhunde. Doch wo sie zusammen leben, leben sie in friedlicher Koexistenz miteinander. Katzen halten Mäuse und Ratten fern. Sie sind nicht aufdringlich. Immer wieder sehe ich schöne Katzen, die ich am liebsten mit nach Hause nehmen würde. Doch sie gehören hier hin.

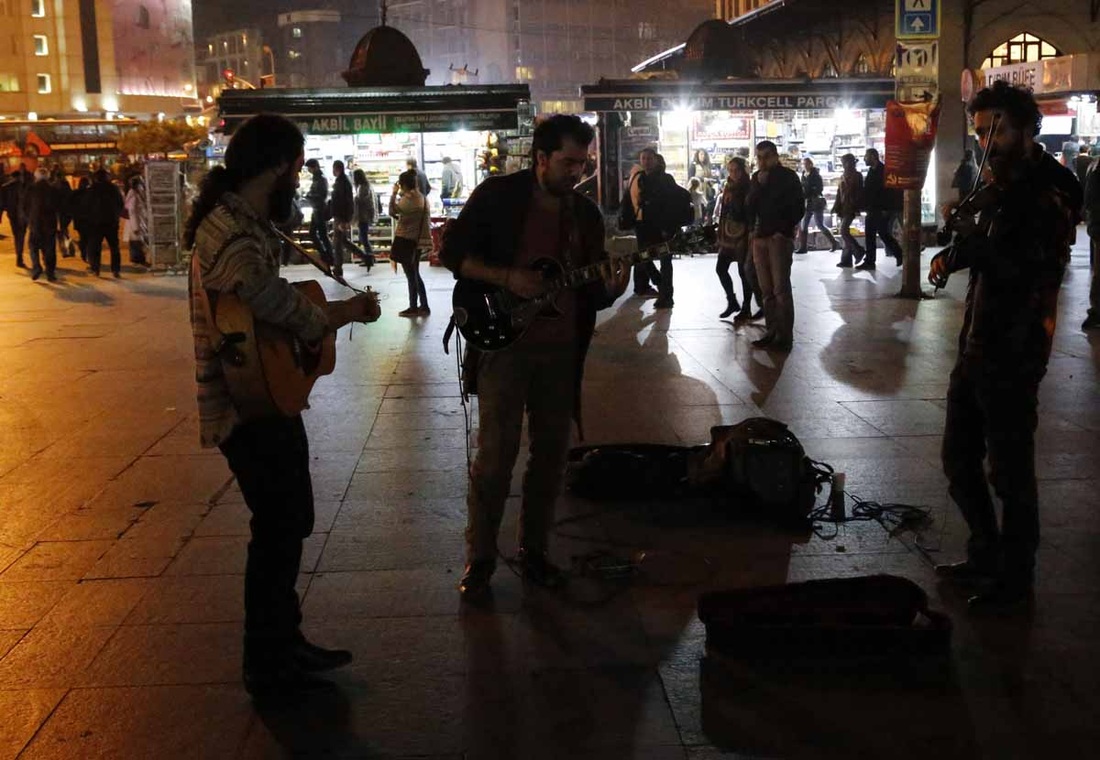

Wieder gibt es Musik an der Fährstation in Kadiköy. Diesmal sind es drei Musikanten, die alte und neue Weisen spielen. Wieder sind sie umringt von jungen Leuchten, die klatschen und ihnen ein paar Lira in den Geigenkasten werfen. Es ist ein schöner Ausklang des Abends. Heute ist in Kadiköy keine Demonstration. Wir treffen uns mit Sadik und Gül, zwei Istanbuler Fotograf/innen vor unserem Hotel. Lange sitzen wir auf den kleinen Hockern der Teestube auf der Straße und reden miteinander. Es ist schon spät, als wir uns verabschieden.

|

Wer in den Harem will, braucht viel Stehvermögen. Wir sind außerhalb der Hochsaison, dennoch ist die Schlange vor dem Ticketschalter lang. Im Zickzack rücke ich langsam voran. Wieder sind alle Sprachen dieser Welt auf engstem Raum vertreten. Der Eintritt durch das mächtige Bab-i-Hümayun, das Sultanstor, in den ersten der vier Höfe des Topkapi-Serail ist frei, dann kommt die Kasse. Der Palast der Sultane, der auf der äußersten Landzunge liegt und einer der ältesten Siedlungsplätze Istanbuls ist, ist eine Stadt für sich. Der Harem, als Wohnstätte des Sultans und seiner Haremsdamen, der natürlich mit seinem Mythos alle Touristen anzieht, ist nur ein Teil der gesamten Anlage. Kasernen, Großküchen, Repräsentationsräume, Moscheen, Schatzkammer und eine Münzprägeanstalt, die bis 1967 ihren Dienst versah, stellen nur einen Teil des Palastkomplexes dar. Schon die Irenenkirche im ersten der vier Höfe war von den Byzantinern auf den Fundamenten eines Aphrodite-Tempels erbaut worden. Heute ist eine Vielzahl von Museen in dem Komplex untergebracht. Vor allen Museen stehen Menschenschlangen. Wie muss es erst in der Hauptsaison aussehen? Vier Jahrhunderte war der Topkapi-Serail der Wohn- und Regierungssitz, bis einer der letzten Sultane dem Vorbild Versailles folgend, auf dem gegenüberliegenden Ufer den Dolmabahce-Palast errichtete.

|

Langsam wandele ich durch die Anlage, lasse die Blicke auf Istanbul, die sich allenthalben von Brüstungen und Balkonen aus bieten, auf mich wirken. Kreuz und quer werden Reisegruppen vom Fremdenführer mit einem nummerierten Schild in der Hand von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit geleitet. Mit Wehmut denke ich an die Zeit zurück, als ich Anfang der 80er Jahre hier noch recht ungestört die Atmosphäre des Harems und die Ausstellungsstücke der Museen auf mich einwirken lassen konnte. Schließlich erreichen wir das Topkapi Café, das schönste Fenster Istanbuls zum Bosporus. Viel Verkehr ist auf dem Wasser. Fähren kreuzen den Weg der Containerfrachter, das Lotsenschiff für die großen Pötte ist gut beschäftigt. Schade, dass wir keinen klaren Tag erwischt haben. Immer noch hängt die Smog-Glocke über der Stadt und dem Bosporus. Dennoch ist es ein fantastischer Ausblick, an dem ich hängen bleibe.

Wir schlendern zurück zur Blauen Moschee. Diesmal haben wir Glück und sind rechtzeitig vor der Gebetsstunde gekommen. Durch einen Seiteneingang dürfen wir die Moschee betreten, die Schuhe in einer Plastiktüte. Teppiche liegen auf dem Boden, damit die Besucher keine kalten Füße bekommen. Daran würde ich in diesem Moment auch gar nicht denken, denn zu überwältigend ist der Blick nach oben. Die Wände und die Kuppel sind mit blauen Mosaiken ausgelegt, ein blauer Schimmer liegt über allem in diesem großen Raum. Blau ist auch das Kopftuch der Touristinnen, das sie am Eingang ausgehändigt bekommen haben. Ich bin durch eine Brüstung von den Betenden getrennt. Gebetet wird zu allen Zeiten, nicht nur, wenn der Imam ruft. Die Blaue Moschee sollte als religiöses Gegenstück die Hagia Sofia übertrumpfen. Von der Höhe her ist es nicht gelungen, aber von der Innenraumgestaltung auf jeden Fall. Ich lasse mich am Fuß einer Säule nieder. Mein Blick ist gefesselt von der blauen Kuppel.

Es ist unser letzter Besuchstag in der Stadt. Morgen werden wir unsere Reise in die Ägäis fortsetzen. Es gibt doch noch so viel zu sehen: der große Basar und der Galata-Turm, der Dolmabahce-Palast und die Süleyman-Moschee, ein Spaziergang entlang der Stadtmauer und zum Aquädukt, die Zisterne und das Hippodrom, der Obelisk ebenso wie die Synagogen von Balat, das griechische Viertel und der Haydarpasa-Bahnhof, nicht zu vergessen die Fahrt entlang des Bosporus bis Rumeli Hisari oder auch zu den Prinzeninseln. Hinter jeder Straßenecke sind neue Schätze zu finden. Die Wunschliste ist lang.

Ein Schaudern erfasst mich angesichts dieser Atmosphäre. Hunderte von Menschen stehen wie angewurzelt auf dem großen Platz, kerzengerade. Selbst die Frauen haben ihre Arme an den Körper angelegt, so wie bei einem militärischen Appell. Gerade eben waren sie noch in Bewegung, eilten auf die Fähre oder einen der zahllosen Busse zu, holten sich ihre Zeitung am Kiosk. Als die Sirene aufheult, erstarrt plötzlich das Leben. Alle halten ein in ihrer Bewegung, stehen nun stumm. Von allen Fähren, allen Seiten heulen die Sirenen. Eine Minute dauert das Spektakel, dann ebbt der Ton ab, die Menschen kommen wieder in Bewegung, das Leben geht weiter. Es ist der zehnte November, neun Uhr fünf. 1938 starb zu dieser Minute Kemal Mustafa Pasa Atatürk, der Übervater der Türken, der Gründer der modernen Türkei. Alljährlich wiederholt sich um diese Zeit die Schweigeminute zu seinem Gedenken. Das ganze Land hält in dieser Minute inne. Autos und Busse bleiben mit dem Aufheulen der Sirenen stehen. Das Land erstarrt. Nur wenige entziehen sich diesem Gedenken.

Mit dem Transferbus sind wir zum Sabiha Gökcen Flughafen gefahren, um den Mietwagen zu übernehmen. Bald haben wir die Autobahn erreicht, die uns schnell über die zweite Bosporus-Brücke auf die europäische Seite und dann weiter Richtung Tekirdag bringen soll. Immer noch beherrscht die Smog-Glocke die Stadt. Langsam bewegt sich die Autoschlange drei- und vierspurig in jeder Richtung vorwärts. An bestimmten Stellen muss es zu Dauerstaus kommen, denn Simit- und Wasserverkäufer haben auf dem Mittelstreifen ihr Depot angelegt und verkaufen ihre Ware wie selbstverständlich auf der Straße. Die Autobahn führt endlos durch neue Wohngebiete. Betonblocks werden in aller Schnelle in Skelettbauweise hochgezogen. Die Stadt birst schier aus allen Nähten. Aus den sieben Hügeln, auf denen die Byzantiner "Nova Roma", das neue Rom, erbaut haben, ist inzwischen ein Vielfaches geworden. Man schätzt, dass 15 Millionen Menschen in dieser Stadt leben, möglicherweise auch mehr. Um das Zentrum zieht sich der Ring mit den Wohnvierteln des Mittelstandes, dahinter, für uns verborgen, die Gecekondus, die Wohnviertel der armen Bevölkerung, die froh sind, in einfachen, schnell über Nacht gebauten Hütten (daher der Name Gecekondu = über Nacht gebaut) leben zu können. Istanbul ist ein Magnet, der immer mehr Menschen aus den Weiten Anatoliens anzieht. In der Stadt erhoffen sie sich etwas mehr Einkommen und Lebensqualität, als in ihren Dörfern. Und so mancher träumt sicher auch den Traum vom Simit-Verkäufer zum Millionär. Zwei Stunden dauert die Fahrt durch die Stadt, bevor wir nach achtzig Kilometern die Stadtgrenze hinter uns lassen.