Ayvalik

|

November 2014

|

Wow, ich bin überwältigt. Vor 8 Jahren stand ich hier vor einer im Zerfall begriffenen Ruine. Jetzt stehe ich in einem kleinen, aber überwältigenden Kleinod. Die alte griechisch-orthodoxe Kirche "Taxiarches" ist in den letzten Jahren aufwendig renoviert worden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Fresken sind renoviert und weitgehend wieder hergestellt. Der Innenraum erstrahlt in neuem Glanz. Wir setzen uns auf eine Bank gleich neben dem Eingang und kommen aus dem Staunen nicht heraus. So eine schöne Kirche habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Klassische Musik ertönt aus Lautsprechern und verstärkt den Eindruck. Dort, wo früher die Bänke standen, sind jetzt Vitrinen aufgestellt. Die Kirche ist zu einem Technik- und Spielzeugmuseum umgewidmet, eines der drei Technikmuseen, die der türkische Unternehmer Kamil M. Koc gestiftet hat.

|

Die Museumseinrichtung schmälert keineswegs den überwältigenden Eindruck, den die ehemalige Kirche auf mich macht. Die Taxiarches-Kirche war einst das religiöse Zentrum der griechischen Bevölkerung auf der Insel Alibey Mit dem Bevölkerungsaustausch im Jahr 1923 wurden die griechischen Einwohner, knapp 10.000 an der Zahl, nach Lesbos umgesiedelt. In ihre Häuser kamen Türken, die zuvor auf Kreta lebten. Die Insel trägt auch heute bei den türkischen Einwohnern in und um Ayvalik immer noch den alten griechischen Namen Cunda.

|

Die griechische Vergangenheit ist in Alibey besonders lebendig geblieben oder vielleicht auch wieder belebt worden. Der Baustil unterscheidet sich auffallend von dem türkischen Baustil, sofern man von letzterem überhaupt sprechen kann. Die Blütezeit des Ortes begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Fassaden der Häuser sind vom neoklassizistischen Stil geprägt. Viele Häuser sind in den letzten Jahren renoviert worden. An vielen Ruinen prangt ein Schild „Satilik“, zu Verkaufen. Alibey ist zu einem bevorzugten Domizil für gut betuchte türkische Familien geworden. Die Immobilienpreise liegen deutlich über denen der eh schon teuren, ägäischen Küste.

|

Die Hafenpromenade ist mit dem Immobilienboom gewachsen. Auf dem breiten Pflaster reihen sich die Fischrestaurants. Aus ihrem Inneren schallt Musik: Rembetiko, die Musik der ehemaligen griechischen Bevölkerung, die hier lebten. Als besondere Spezialität in den Restaurants gilt der Lüfer, ein Fisch aus den Gewässern rund um Ayvalik. Abends erwacht die Promenade zum Leben. Dann kommen die Gäste aus Ayvalik, um hier im Sonnenuntergang den Lüfer zu verspeisen. Auf dem Wasser herrscht etwas Betrieb. Die Fähre nach Lesbos passiert die kleine Meeresenge zum Seytan Sofrasi hin und all die Fischer und Yachten, die zum offenen Meer hinaus wollen, kommen auch vorbei.

|

Am Kai liegt ein Boot der Küstenwache. Streng schaut der wachhabende Soldat mit seiner Maschinenpistole, als ich mit meiner Kamera vorbeigehe. Solche Motive lasse ich mir entgehen. Es lohnt sich nicht, stundenlang auf der Polizeiwache zu hocken, bis sie glauben, dass ich nur ein unbedarfter Tourist und kein ausländischer Agent bin. Auch wenn das Verhältnis zu Griechenland zurzeit entspannt ist (schließlich will die Türkei ja in die EU), steht immer noch etwas Argwohn im Raum.

Ein großes Quadrat mit weißen Stühlen und Tischen. Die meisten Tische sind belegt. Remziye hat uns hierher eingeladen. Es ist das Tas-Café, das Stein-Café. Eine alte Lagerhalle ist zu neuem Leben erweckt worden. Das Tas-Café ist ein beliebtes Kaffeehaus geworden. Kaffeehäuser sind eigentlich die Domäne der türkischen Männer. Ich erinnere mich an eine Gegebenheit vor über 30 Jahren an der türkischen Schwarzmeerküste. Eine Studentin, sehr liberal von ihrem Vater erzogen, führte uns zu ihm. Vor der Tür des Kaffeehauses blieb sie stehen und wies nach innen. Ich fragte sie, warum sie nicht mitkommen wolle. Sie sagte mir, dass sie das nicht könne. Da drinnen seinen nur Männer. An der Eingangstür endete damals der Fortschritt. Inzwischen wird die Bastion geschliffen. Hier im Tas-Café sitzen, wie allerorts, vor allem Männer. Aber vereinzelt sieht man auch schon Frauen in diesen Kaffeehäusern, auch hier im Inneren, wo die Männer sich treffen, mit einem Teeglas in der Hand plaudern, Karten und Tavla spielen und sich ihren Allerwertesten am großen Ofen in der Mitte des Raumes wärmen. Von unserem Tisch aus sehe ich auf die Promenade und die Bucht. Mein Blick fällt auf die Silhouette der Ruine, die auf einer kleinen Insel in der Bucht steht, Zutritt verboten. Es soll ein griechisches Kloster gewesen sein, eine der vielen Ruinen, die wir auf diesen Inseln schon gesehen.

Ein zarter Stoß in meinen Oberschenkel. Ich erschrecke und schaue hinter mich. Schöne braune Augen schauen mich an, erfüllt mit einem Bitten um eine milde Gabe. Ein Hund steht hinter mir, mit glänzendem Fell und wedelndem Schwanz. Es ist einer der Straßenhunde aus der Gasse, durch die wir zum Hafen heruntergekommen sind. Die Marke an seinem Ohr sagt mir, dass er tierärztlich überwacht ist. Tagsüber liegen sie dösend am Kai, scheren sich nicht um die Menschen, die über sie hinweg stiefeln. Aber wenn die Dämmerung einsetzt, dann werden sie munter. Jetzt kommen die Essensgäste von weit her, jetzt ist auch für sie die Zeit zum Fressen gekommen. Es ist schon der Dritte, der heute versucht, mich zu adoptieren. Aus Erfahrung weiß er, dass er erst einmal Aufmerksamkeit erzeugen muss: Der Stups in die Kniekehle, der schmachtende Blick: Dieser hier beherrscht das Bettelhandwerk besonders gut. Lange folgt er mir bis zum Auto. Dann wendet er sich ab, trottet zurück zu den Restaurants, vor denen er seinen Stammplatz hat. Die Straßenhunde leben gut in Alibey. Sie sind kontrolliert und geduldet. Überall stehen Schalen mit Wasser, aus denen sich auch die zahllosen Katzen bedienen. Sie leben in friedlicher Koexistenz, meistens zumindest. Hier gibt es viele Restaurants, da fällt für alle was ab. Die Stadtverwaltung sorgt dafür, dass sie nicht über Hand nehmen. Nachts bewachen sie dafür die Gassen und Häuser. Im Wohngebiet kann es aber lästig werden, wenn sie mitten in der Nacht plötzlich einen Nachtschwärmer verbellen, der spät nach Hause eilt. Dann fängt einer der Hunde an und im weiten Umkreis fallen alle anderen in sein Gebell mit ein. Es dauert lange, bis sie sich wieder beruhigen. Zum Glück ist in dieser Jahreszeit das Gebiet um unser Hotel wenig bevölkert. Das ist gut für unsere Nachtruhe.

|

|

Wenn die Stadtverwaltung schon viel Geld für die Restaurierung der griechischen Kirche in die Hand nimmt, dann kann die Energieversorgung natürlich nicht dahinter stehen. Und so drückten sie einigen Künstlern Farbe und Pinsel in die Hand und schickten sie los. Heraus gekommen sind Trafostationen, die mit aufgemalten Fenstern und Türen auf den ersten Blick wie bewohnt aussehen, und Schaltkästen, auf denen sich schmal taillierte Damen im Tanze wiegen. Eine tolle Idee, wie ich finde. Ein besonders schönes Exemplar einer Trafostation steht hinter einer Straßenkreuzung auf Cunda. Wie eine schmale Sichel krümmt sich die Insel Cunda alias Alibey nach Norden dem Festland zu. Ein kleines Inselchen liegt im Kern dieses Bogens. Die Ruine einer alten Burg ziert dieses Eiland. Nirgends ein Hinweis auf den Namen und die Geschichte dieser Burg. Solche Gemäuer gibt es viele in dieser Inselwelt. Kein Reiseführer erwähnt sie, auch Wikipedia durchforste ich vergebens.

|

Nun führt der Weg durch Olivenhaine. Groß und alt sind die Bäume. Auch hier ist die Ernte in vollem Gang. Wieder stoßen wir auf einen Weiler. Hier zweigt sich der Weg. Ein Schild weist ins Landesinnere, zum Mondschein-Kloster. Das weckt mein Interesse. Wieder so ein Gemäuer, das in keinem Reiseführer erwähnt wird. Der Mietwagen muss sich ganz schön anstrengen, um den holprigen Weg zu bewältigen. Früher muss der Weg wohl gepflastert gewesen sein. Ein Zeichen dafür, dass das Kloster eine wichtige Bedeutung hatte. Über eine kleine Anhöhe geht es und dann auf die andere Seite der Sichel hinunter zum Meer. Dann stehen wir vor einem verschlossenen Tor. Die Hinweistafel belehrt uns, dass das Kloster vom 1. November bis zum 30. April geschlossen ist. Zwei Schäferhunde bestätigen dies mit ihrem lauten Gebell, das einen Wächter auf seinem Quad herbeiruft. Breitbeinig steht er nun vor dem Tor und wiederholt, was auf dem Schild steht. Schade. Es ist ein schöner Platz hier und wir hätten gerne das Kloster gesehen. Aber seine Haltung lässt keine Widerrede zu. Immerhin lesen wir noch auf dem Schild, dass das Kloster Weltkulturerbe ist und Mitarbeiter der UNO freien Eintritt haben. So bleibt das Mondscheinkloster für uns im Verborgenen liegen. Im Internet finde ich schließlich ein paar Informationen und Bilder. Das Kloster wurde in den Jahren 2010 und 2011 restauriert. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht ist beim nächsten Versuch die Straße dorthin auch schon restauriert.

|

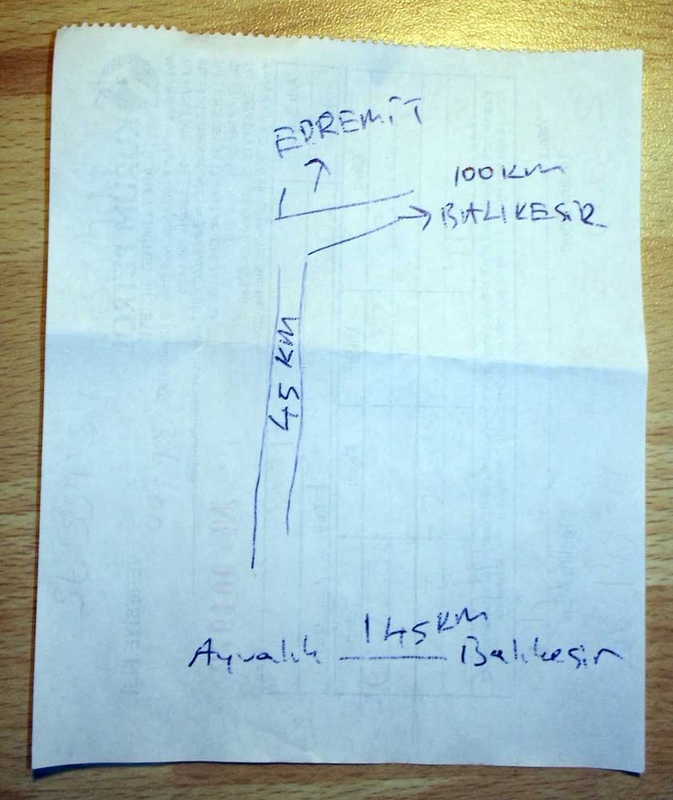

Autofahren ist in der Türkei zum Vergnügen geworden, sieht man einmal von Istanbul und ähnlichen Städten ab. Zumindest hier im westlichen Teil sind die Fernstraßen schon vierspurig mit getrennten Fahrbahnen ausgebaut. Irgendwie hatte ich in Deutschland meine Autokarte von der Westtürkei verlegt. So frage ich an einer Tankstelle nach einer Straßenverkehrskarte. Ist ja auch sinnvoll, eine aktuelle Karte zu haben, die meinige ist immerhin schon 20 Jahre alt. Ich bemühe mich, dem Tankwart meinen Wunsch klarzumachen, denn in der Auslage ist keine zu finden. Er versteht nur "Balikesir", das ist die Provinzhauptstadt. Auf einem kleinen Blatt Papier, das er irgendwo hergezaubert hat, malt er mir eine kleine Skizze, wie ich nach Balikesir komme. So bin ich durch den netten Tankwart zu einer, wenn auch kleinen, Straßenverkehrskarte dieser Region gekommen (siehe Foto).

Im Winter ist der Verkehr mäßig, so dass es sich gemütlich fahren lässt. Ich halte mich weitgehend an die Geschwindigkeitskontrollen, auch wenn die türkischen Autofahrer es anders sehen. Der LKW-Fahrer hinter mir zum Beispiel: Ihn kümmert nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Baustelle, er ignoriert auch das Hinweisschild auf die Radarkontrolle. Er drängelt und schiebt mich regelrecht an. Kurz vor Ende der Baustelle gebe ich dann Gas und schon geht zweihundert Meter vor mir die Kelle hoch. Gehorsam halte ich an, gebe einen leisen Fluch von mir und antworte auf das „Hos geldiniz“ (Herzlich willkommen) des Polizisten in fast perfektem Türkisch mit einem höflichen „Hos Bulduk“. Er stutzt, schaut mich an und fragt dann „Where do you come from“. „Almania“ ist meine Antwort. Daraufhin lächelt er, wünscht uns eine gute Weiterreise und wendet sich dem Drängler im LKW zu. Ob er ihm wohl auch eine gute Weiterreise wünscht? |

Lautlos schwebt ein Blatt in der Bergeinsamkeit nieder, fällt ins Wasser und wird sogleich mitgenommen vom Strudel, der sich dort dreht. Glasklar ist das Wasser, schillert smaragdgrün und opalblau in der Sonne. Ein alter Baum beugt sich über das Wasser, als wolle er seine Tränen hinein vergießen. Er ist Zeuge einer tragischen Liebesgeschichte, die sich hier vor zweihundert Jahren zugetragen haben soll. Die Berge der Türkei sind prall gefüllt mit solchen Tragödien, so wie ihre modernen Liebesfilme auch. Die Geschichte in Kurzform: Emine ist jung und hübsch, wie könnte es auch anders sein. Sie kommt aus ihrem Bergdorf im Idagebirge in die Stadt am Meer. Emine sieht Hasan, Hasan sieht Emine. Sie verlieben sich. Papa von Emine verlangt von Hasan den Treuebeweis. Er muss einen schweren Sack voll Salz hoch in die Berge tragen. Emine begleitet ihn. In der Hitze wird Hasan müde und schwach. Emine nimmt den Sack und geht voran. Oben auf dem Berg ist Hasan verschwunden. Sie geht zurück und findet an dem Teich sein Hemd. Er ist ertrunken. Da nimmt Emine das Hemd, wirft es über den Ast des besagten Baumes und folgt ihm in die Ewigkeit. Seit dem heißt dieser Teich „Hasan ist ertrunken“.

Wir sind alleine an diesem kleinen Teich, in den sich sprudelnd das Wasser eines Bergbaches ergießt. Gelb und rot sind die Blätter der Linden und Kastanien um ihn herum. Die Meute der Straßenhunde, die uns stumm vom Parkplatz bis hier hoch begleitet haben, hat es sich auf den warmen Granitblöcken gemütlich gemacht. Immer wieder werfen sie uns schmachtende Blicke zu. Heute ist ein schlechter Tag für sie. Es ist Montag, kein Picknicktag für die Türken. Die Bänke und Tische entlang des Weges durch die Schlucht sind jetzt leer, die Verkaufsstände mit Planen zu gehüllt. Ich genieße die Stille der Natur und lausche dem Plätschern des Baches, der zwischen den Steingiganten ins Tal wandert. Das welke Blatt, das eben vom Baum schwebte, nimmt er mit auf seine Reise.

Beinahe hätte ich den Abzweig in den Nationalpark Kaz Daglari verpasst. Das Hinweisschild hinter Edmirit fällt zwischen den bunten Reklametafeln kaum auf. Dabei müsste es doch schreien vor Glück. Immerhin hat hier die erste Misswahl aller Zeiten stattgefunden. Paris, der schöne Sohne des Königs Triamos, inszenierte ihn. Aphrodite, die Göttin der Liebe, erhielt vom ihm die Auszeichnung als Schönste im Lande. Der Wasserfall gehört zu diesem Nationalpark. Ob hier die antike Misswahl stattgefunden hat, ist aber nicht überliefert.

Ein Gnom schaut mich an. Er hat ein weises Gesicht, wacht schon lange über die Badenden in dieser Gumpe. Die Bäume am Ufer haben skurrile Formen. Das Wasser ist weich und kühl. Irgendwo weit oben in den Bergen ist es der Quelle entsprungen, hat den Teich „Hasan ist ertrunken“ durchquert, ist über Granit und Basalt nach unten gesprungen, lädt in weiteren Gumpen zum Baden ein und ergießt sich jetzt den Sutüven-Wasserfall hinab. Eine schmale Brücke überquert an dieser Stelle die Schlucht. Aufmerksam verfolgen die Katzen und Hunde unseren Weg. Sie wissen, dass bald für sie etwas abfällt. Neben der Schlucht liegt das letzte Restaurant, das jetzt noch offen hat. Wir zählen zu den wenigen Gästen. Aufmerksam verfolgt der braune Kater, wie wir am Forellenbecken stehen. Höflich, aber bestimmt, wartet er dann am Tisch, bis ihm von uns mundgerecht die Haut der köstlich gegrillten Forelle serviert wird.

Beinahe hätte ich den Abzweig in den Nationalpark Kaz Daglari verpasst. Das Hinweisschild hinter Edmirit fällt zwischen den bunten Reklametafeln kaum auf. Dabei müsste es doch schreien vor Glück. Immerhin hat hier die erste Misswahl aller Zeiten stattgefunden. Paris, der schöne Sohne des Königs Triamos, inszenierte ihn. Aphrodite, die Göttin der Liebe, erhielt vom ihm die Auszeichnung als Schönste im Lande. Der Wasserfall gehört zu diesem Nationalpark. Ob hier die antike Misswahl stattgefunden hat, ist aber nicht überliefert.

Ein Gnom schaut mich an. Er hat ein weises Gesicht, wacht schon lange über die Badenden in dieser Gumpe. Die Bäume am Ufer haben skurrile Formen. Das Wasser ist weich und kühl. Irgendwo weit oben in den Bergen ist es der Quelle entsprungen, hat den Teich „Hasan ist ertrunken“ durchquert, ist über Granit und Basalt nach unten gesprungen, lädt in weiteren Gumpen zum Baden ein und ergießt sich jetzt den Sutüven-Wasserfall hinab. Eine schmale Brücke überquert an dieser Stelle die Schlucht. Aufmerksam verfolgen die Katzen und Hunde unseren Weg. Sie wissen, dass bald für sie etwas abfällt. Neben der Schlucht liegt das letzte Restaurant, das jetzt noch offen hat. Wir zählen zu den wenigen Gästen. Aufmerksam verfolgt der braune Kater, wie wir am Forellenbecken stehen. Höflich, aber bestimmt, wartet er dann am Tisch, bis ihm von uns mundgerecht die Haut der köstlich gegrillten Forelle serviert wird.

|

Mit einer langen Stange schlägt der Bauer auf die Äste des Olivenbaums. Der Baum neigt sich über die kleine Straße. Seine Frau hat das Netz auf die Straße gelegt. Wenn ein Auto kommt, zieht sie es beiseite. Sein Kollege weiter oben hat es da noch schwerer. Der Hang ist steil, die Oliven kullern nach unten. Er hat sein Netz in den Baum gehängt, muss aufpassen, dass ihm die Ernte nicht davon rennt. |

In einer Kurve ist ein großer Verkaufsstand aufgebaut. Gewürze und Honig, Tee und Marmelade, Olivenöl und Essenzen werden feilgeboten. „Ich spreche Deutsch“, so werden wir begrüßt. Perihan ist die Kräuterfee des Ida-Gebirges. In Deutschland geboren, hat sie dort über zwanzig Jahre gelebt und Einzelhandelskauffrau gelernt. Doch ihre Eltern wollten, dass sie in der Türkei heiratet. So ist sie nach Antalya gegangen, hat zehn Jahre lang als Reiseleiterin gearbeitet, bis sie zu ihrem Mann ins Dorf gekommen ist. Nun sammelt sie das ganze Jahr über Kräuter und Früchte und macht aus ihnen duftende Spezereien des Orients. Im Gewürzbasar in Istanbul hat es nicht annähernd so würzig frisch gerochen wie hier. Sumak ist ein beliebtes Gewürz in der Türkei. „Komm“, sagt sie „ich zeige euch, wo er wächst“. Wir gehen ein paar Schritte durch den Olivenhain, dann zeigt sie auf kleine Büsche am Straßenrand. Herbstlich gefärbt sind seine Blätter, kleine Dolden hängen an den Zweigen. Sie nimmt eine Handvoll der Früchte und zeigt sie uns. „Nun sind sie schon zu trocken für die Aufbereitung, aber im September, da hängen die Büsche voll, da sammle ich sie.“ Wir gehen zurück zum Stand und müssen uns beim Einkauf zurückhalten. Alleine schon die Auswahl an Marmelade würde unser Gepäcklimit sprengen. Die Waage am Flughafen Check-in ist unerbittlich. Übergewicht wird in Gold aufgewogen. Das nächste Mal, so versprechen wir Perihan, kommen wir mit dem Auto.

|

Sie sitzt auf einem Stein am Wegesrand. Die alte Bäuerin hatte uns eben bei Perihan am Stand schon gefragt, ob wir sie mitnehmen können. Sie hat unter den Bäumen Oliven aufgelesen. Sie wird sie sich wohl einlegen. Doch unser Gespräch mit Perihan dauerte ihr zu lang. So ist sie den weiten Weg bis hier hergelaufen. Es ging bergab, das war für sie zu schaffen. Doch nun muss sie den Berg hoch. Geduldig hat sie auf uns gewartet. Sie spricht uns auf Türkisch an. Mehr kann sie auch nicht. Doch wir verstehen ihre Worte. Wir bringen sie gerne in ihr Dorf. Wie alt mag sie wohl sein, 70? 75? 80? Ihr Rücken ist krumm, doch ihre Augen strahlen, als wäre sie immer noch zwanzig.

|

Die ägäische Küste ist wild und zerklüftet. Weite und schmale Buchten boten Jahrtausende Piraten Schutz. Aber auch die Anwohner des Meeres in ihren kleinen versteckten Ortschaften lebten in gewisser Sicherheit. Diese Abgeschiedenheit hat schon früh die reichen Bewohner der großen Städte im Binnenland angezogen. Noch heute sind ihre Sommersiedlungen abgeschiedene Refugien, zu denen nur sie selbst und eingeladene Gäste Zutritt haben. Alle anderen werden vom Sicherheitspersonal am Kontrollpunkt abgewiesen.

Erbarmungslos ist die Bauwut entlang der Küste. Die wirtschaftliche Prosperität der Türkei zieht nun den Mittelstand ans Meer. Im Sommer kann es im Landesinneren glühend heiß werden. Am Meer dagegen weht immer ein kühlendes Lüftchen. Was liegt da näher, als die Familie für diese drei Monate in ein Heim am Meer zu schicken. Und so treibt die Betonkultur ihre schändlichen Blüten. Statt Hochhäusern ziehen sich endlose Reihen von Feriensiedlungen die Küste zwischen Assos und Fethiye entlang. Der Bauplan der Reihenhäuser wird einmal entworfen und in hundertfacher Kopie in Beton gegossen. Zwischen das Betonskelett werden Steine hoch gemauert, ein paar Ziegel rauf aufs Dach, Balkons und Erker angeklebt und etwas Grün auf den schmalen Streifen zum Zwilling nebenan gepflanzt. Ein Prachtexemplar einer solchen Landschaftsverschandlung liegt an der Bucht von Yenifoca. Vom Meer aus ziehen sich die Straßen schnurgerade den steilen Berg hoch, rechts und links die Ferienhäuser gestaffelt, jedes natürlich mit Blick aufs Meer. Von weitem scheint es mir, als habe man dem Berghang mit einem Kamm einen Mittelscheitel gezogen.

Erbarmungslos ist die Bauwut entlang der Küste. Die wirtschaftliche Prosperität der Türkei zieht nun den Mittelstand ans Meer. Im Sommer kann es im Landesinneren glühend heiß werden. Am Meer dagegen weht immer ein kühlendes Lüftchen. Was liegt da näher, als die Familie für diese drei Monate in ein Heim am Meer zu schicken. Und so treibt die Betonkultur ihre schändlichen Blüten. Statt Hochhäusern ziehen sich endlose Reihen von Feriensiedlungen die Küste zwischen Assos und Fethiye entlang. Der Bauplan der Reihenhäuser wird einmal entworfen und in hundertfacher Kopie in Beton gegossen. Zwischen das Betonskelett werden Steine hoch gemauert, ein paar Ziegel rauf aufs Dach, Balkons und Erker angeklebt und etwas Grün auf den schmalen Streifen zum Zwilling nebenan gepflanzt. Ein Prachtexemplar einer solchen Landschaftsverschandlung liegt an der Bucht von Yenifoca. Vom Meer aus ziehen sich die Straßen schnurgerade den steilen Berg hoch, rechts und links die Ferienhäuser gestaffelt, jedes natürlich mit Blick aufs Meer. Von weitem scheint es mir, als habe man dem Berghang mit einem Kamm einen Mittelscheitel gezogen.

Der Blick aufs Meer ist natürlich hier besonders fantastisch. In der langgestreckten Bucht liegen die Sireneninseln, die schon Homer besungen hat. Zum Schutz der letzten hier lebenden Mönchsrobben sind die meisten dieser kleinen Eilande unbewohnt, die ganze Region ist Naturschutzgebiet. Das hat den smarten Vorteil, dass ein etwa 20 Kilometer langer Küstenstreifen zwischen Yenifoca und Eskifoca von der Verschandlungswut der Bauindustrie verschont geblieben ist. Dazu hat sicher auch das türkische Militär beigetragen, das rund um Foca 10.000 Soldaten stationiert hat.

Eskifoca heißt „altes Foca“ und betagt ist diese Stadt, die heute einfach nur Foca heißt. Lange vor unserer Zeitrechnung ließen sich die Phokäer hier nieder, bauten aus dem Holz der Küstenwälder Handelsschiffe und besiedelten das Mittelmeer. Marseille und Aleria auf Korsika gehen auf die Phokäer, die ihren Namen von den Mönchsrobben herleiteten, zurück. Fünfhundert Jahre dauerte die Blütezeit, dann kamen die Römer und mit ihnen der Niedergang der Stadt. Eine Landzunge trennt zwei Buchten voneinander. Dort hatten die Phokäer ihre befestigte Stadt errichtet. Die gewaltigen Mauern, die Schutz vor räuberischen Angriffen von See her boten, sind die letzten Reste der antiken Siedlung. Die Stadtverwaltung hat einen Steg gebaut, der meerseitig um diese Mauern herum vom „Kleinen Meer“ zum „Großen Meer“, wie die beiden Buchten heißen, führt.

Sachte wiegen sich die Fischerboote im ruhigen Wasser des Hafens. Katzen streichen zwischen den großen Bündeln von Netzen herum, die die Fischer auf dem Kai abgelegt haben. Der schmale Kai ist gleichzeitig auch der Laufsteg der Wochenendausflügler aus Izmir, die die zahlreichen Fischrestaurants am „Kleinen Meer“ schätzen. Wir schätzen die Beschaulichkeit, die wir im kleinen Café mit dem schönen Blick auf das kleine Hafenbecken haben. Unser Mietwagen steht am „Großen Meer“, wo die Straße uns hingeführt hat. Dort liegen die Ausflugsboote und die Yachten. Auf dem Weg hierher habe ich mir ein Kokorec gegönnt. Ich weiß, diese türkische Spezialität ist nicht jedermanns Sache. Kokorec ist ein langer Schlauch, der eigentlich nur aus gewürzten Lammdärmen besteht, die um einen Spieß gerollt sind. Nach dem Grillen werden Scheiben ähnlich unserem Rollbraten abgeschnitten und auf Brot serviert. Auf die scharfen kleinen Peperoni, die es dazu gibt, habe ich verzichtet. Der Ayran dazu ist hingegen ein Muss. Interessanterweise sehe ich in diesem Jahr mehr Kokorec-Stände als Döner-Buden . Dabei mag ich letzteren eigentlich noch lieber.

Eskifoca heißt „altes Foca“ und betagt ist diese Stadt, die heute einfach nur Foca heißt. Lange vor unserer Zeitrechnung ließen sich die Phokäer hier nieder, bauten aus dem Holz der Küstenwälder Handelsschiffe und besiedelten das Mittelmeer. Marseille und Aleria auf Korsika gehen auf die Phokäer, die ihren Namen von den Mönchsrobben herleiteten, zurück. Fünfhundert Jahre dauerte die Blütezeit, dann kamen die Römer und mit ihnen der Niedergang der Stadt. Eine Landzunge trennt zwei Buchten voneinander. Dort hatten die Phokäer ihre befestigte Stadt errichtet. Die gewaltigen Mauern, die Schutz vor räuberischen Angriffen von See her boten, sind die letzten Reste der antiken Siedlung. Die Stadtverwaltung hat einen Steg gebaut, der meerseitig um diese Mauern herum vom „Kleinen Meer“ zum „Großen Meer“, wie die beiden Buchten heißen, führt.

Sachte wiegen sich die Fischerboote im ruhigen Wasser des Hafens. Katzen streichen zwischen den großen Bündeln von Netzen herum, die die Fischer auf dem Kai abgelegt haben. Der schmale Kai ist gleichzeitig auch der Laufsteg der Wochenendausflügler aus Izmir, die die zahlreichen Fischrestaurants am „Kleinen Meer“ schätzen. Wir schätzen die Beschaulichkeit, die wir im kleinen Café mit dem schönen Blick auf das kleine Hafenbecken haben. Unser Mietwagen steht am „Großen Meer“, wo die Straße uns hingeführt hat. Dort liegen die Ausflugsboote und die Yachten. Auf dem Weg hierher habe ich mir ein Kokorec gegönnt. Ich weiß, diese türkische Spezialität ist nicht jedermanns Sache. Kokorec ist ein langer Schlauch, der eigentlich nur aus gewürzten Lammdärmen besteht, die um einen Spieß gerollt sind. Nach dem Grillen werden Scheiben ähnlich unserem Rollbraten abgeschnitten und auf Brot serviert. Auf die scharfen kleinen Peperoni, die es dazu gibt, habe ich verzichtet. Der Ayran dazu ist hingegen ein Muss. Interessanterweise sehe ich in diesem Jahr mehr Kokorec-Stände als Döner-Buden . Dabei mag ich letzteren eigentlich noch lieber.

Nach einem langen Nachmittag in der angenehmen Atmosphäre dieses kleinen Städtchens machen wir uns mit einer 5-Kilo-Tüte Mandarinen auf den Heimweg. Die Küstenstraße führt durch eine einsame Gegend. Schöne Buchten wechseln mit Steilküste. In einer langgezogenen Bucht fallen uns mehrere alte Steinhäuser auf. Wir halten an. Es sind noch gut erhaltene Ruinen einer griechischen Siedlung, die schon lange verlassen ist. Vielleicht lebt dort nur noch die Schäferin, die auf ein paar Kühe aufpasst und uns gerade neugierig beäugt. Auf der anderen Straßenseite stehen die neuen Häuser am Ufer der Bucht. Solche versteckten griechischen Dörfer findet man nur noch selten. Die Dämmerung setzt ein. Die letzten Kilometer auf der Schnellstraße, die von Izmir her kommt, sind bequem zu fahren. Der angenehm bittere Geruch von Olivenöl signalisiert mir, dass wir Ayvalik erreicht haben. Rechts und links der Schnellstraße arbeiten die Pressen wieder auf Hochtouren und pressen das flüssige Gold von Ayvalik aus den Oliven.

|

Was da brüllt, ist kein Elch, auch wenn der junge Stier sich gerade im eleganten Elchgalopp übt. Zwei Autos auf einmal, und das auf der Straße, die er gerade für sich erobert hat, das ist ihm dann doch zu viel. So gibt er freiwillig, wenn auch missmutig, den Weg frei. Seit einer Stunde gondeln wir gemütlich durch einen ausgedehnten Pinienwald. Hinter Ayvalik sind wir von der Schnellstraße abgebogen und in die Berge gefahren. Hier präsentiert sich mir eine völlig andere Landschaft. Das helle Grün der Olivenbäume ist dem kräftigen Grün der Pinien gewichen. Dazwischen tummeln sich Ahorn und Feigenbäume im bunten Herbstkleid. Kleine Dörfer liegen am Rand der Straße, ziehen sich den Berghang hoch oder kuscheln sich in ein kleines Tal. In einem Tal wird Braunkohle abgebaut. Schon die Griechen und Römer bedienten sich der Bodenschätze in diesen Bergen.

|

|

Als sie meine Kamera sieht, kommt sie auf mich zu. Die alte Bäuerin hat sich gerade zwei Brote gekauft und ist auf dem Weg zu ihrer Kate. Sie redet freundlich auf mich ein, zeigt, nach oben und weist dann mit der Hand in die Richtung, aus der wir gekommen sind. „Cok cok güzel“, sagt sie, viel schöner. Offensichtlich will sie mir sagen, dass es in den Bergen auch sehr eindrucksvolle Ausgrabungsstätten gibt. Ich bedanke mich und bitte sie um ein Foto. Gerne lässt sie sich fotografieren. Viele Menschen sind in dieser Gegend uns gegenüber sehr offen, auch alte Menschen in den Dörfern. Es kann allerdings auch passieren, dass ein Mann sich abdreht und ausspuckt, so wie eben in dem kleinen Dorf, als Renate ihn einfach nur freundlich grüßte. Die Bäuerin verabschiedet sich und mein Blick wandert wieder den Berghang hoch. Hoch über mir ist ein Amphitheater an den Steilhang geklebt, darüber Mauer und Säulen. Auf diesem Vulkanschlot liegt Pergamon.

|

Gewaltig ist die Mauer aus dicken Granitblöcken und gut 20 Meter hoch. Nach einem ausgiebigen Picknick haben wir die Ausgrabungsstätte von Pergamon erreicht. Wie ein Teil einer Modellbahnanlage sieht die heutige Stadt Bergama von hier oben aus. Der Berg ragt aus der Schwemmlandebene des Yortanli heraus, die weit im Hinterland beginnt und ein Dutzend Kilometer hinter Bergama ins Meer einmündet. Schon in der Bronzezeit gab es hier oben eine Ansiedlung. Ich kann gut verstehen, dass sich hier Lysimachos, Feldherr von Alexander dem Großen, einen eigenen Herrschaftsbereich geschaffen hat. Er hatte eine gute Wahl getroffen. Die steilen Hänge des Vulkanschlotes bieten einen idealen Schutz gegen Angreifer. In ihren Blütezeiten war Pergamon uneinnehmbar. Die Stadt wuchs im Laufe der Jahrhunderte von der Kuppe den Berg hinunter, immer hinter schützenden Mauern, die mehrfach erweitert wurden. In der Römerzeit erreichte sie die Ebene. 150.000 Menschen lebten damals hier, heute zählt die Stadt "nur" 101.000 Einwohner. Sie beherbergte eine Bibliothek, die Gelehrte von weit und breit anzog. Künstler ließen sich hier nieder und der zu seiner Zeit berühmteste Arzt Galenos gründete mit dem Asklepion eine der berühmtesten Heilstätten seiner Zeit. In dieser Zeit wurde auch der berühmte Zeusaltar errichtet. Auch die Christen kamen nach Pergamon und bauten hier eine der sieben apokalyptischen Kirchen. Nach den Römern kamen die Byzantiner. Für sie besaß der Standort Pergamon keine Bedeutung, der Niedergang Pergamons setzte ein. In kurzer Zeit verringerte sich die Einwohnerzahl auf 8.000. Im Mittelalter lebten die Menschen nur noch hoch zwischen den Tempelruinen oben auf dem Berg.

Man schrieb das Jahr 1873. Der deutsche Ingenieur Carl Humann sieht auf einem Ochsenkarren eine reich verzierte Marmorplatte. Der Bauer ist froh, dafür ein paar Münzen zu bekommen. Er ahnt nicht, welchen Wert diese Platte hat. Carl Humann forscht nach und findet den Weg zum alten Pergamon. Fünf Jahre später beginnen Berliner Archäologen unter Führung von Carl Humann mit Ausgrabungen. Auch die türkische Regierung misst den alten Steinen keine Bedeutung bei. So wandern die wertvollsten Fundstücke wie der berühmte Pergamonaltar nach Berlin. Das war zur damaligen Zeit gang und gäbe. Heute zählt Pergamon nicht nur für Archäologen, sondern auch für Touristen, zu einem unbedingten Muss in der Türkei. Die Ausgrabungen stehen übrigens immer noch unter deutscher Leitung, inzwischen des Deutschen Archäologischen Instituts in Istanbul. Um den Besucherstrom auf dem steilen Berg in geregelte Bahnen zu lenken, führt seit kurzem eine Seilbahn vom Bushaltepunkt nach oben.

Ich stehe über dem Amphitheater, dessen Ränge in den Steilhang unter mir eingelassen sind. Vor den Sitzreihen sind gut die Steine mit den viereckigen Einlassungen zu erkennen, die die Kulissen des Theaters hielten. Der Himmel ist bedeckt. Das tut dem grandiosen Panoramablick keinen Abbruch. Über der Bucht von Aliaga hat sich die Wolkendecke geöffnet. Die Tanker auf der Reede zeichnen sich messerscharf vor dem hell schillerndem Wasser ab. Mein Blick reicht über Foca und die Sireneninseln hinüber nach Karaburun und sogar zur griechischen Insel Chios.

Es ist ein Genuss, allein durch die Gewölbe und Ruinenfelder zu wandeln, die Atmosphäre dieses Ortes aufzunehmen und dem Weg des Licht- und Schattenspiels der Sonne über die Säulen und Mauerreste zu folgen. Um einen Eindruck von der Größe und Pracht der Anlage zu geben, sind einige Säulen und Säulenfriese wieder rekonstruiert worden. Doch lange dauert der Genuss der Stille nicht. Nach einer halben Stunde wird es laut. Von der Stadt hoch schallt der Ruf des Imams (es ist Freitag) und von hinten schallen die Stimmen der Reiseführer, die gerade ihre Reisegruppe der mittäglichen Ruhe entrissen haben. Japanisch, Polnisch, Russisch, Englisch. Babylon ist nicht weit. Ich lerne, dass es zur englischen Kultur gehört, sich des ausgiebigen Biergenusses in der Mittagspause nun ungeniert zwischen den Ruinen zu entledigen. Great Britain rules the wawes, so heißt es doch.

Ich stehe über dem Amphitheater, dessen Ränge in den Steilhang unter mir eingelassen sind. Vor den Sitzreihen sind gut die Steine mit den viereckigen Einlassungen zu erkennen, die die Kulissen des Theaters hielten. Der Himmel ist bedeckt. Das tut dem grandiosen Panoramablick keinen Abbruch. Über der Bucht von Aliaga hat sich die Wolkendecke geöffnet. Die Tanker auf der Reede zeichnen sich messerscharf vor dem hell schillerndem Wasser ab. Mein Blick reicht über Foca und die Sireneninseln hinüber nach Karaburun und sogar zur griechischen Insel Chios.

Es ist ein Genuss, allein durch die Gewölbe und Ruinenfelder zu wandeln, die Atmosphäre dieses Ortes aufzunehmen und dem Weg des Licht- und Schattenspiels der Sonne über die Säulen und Mauerreste zu folgen. Um einen Eindruck von der Größe und Pracht der Anlage zu geben, sind einige Säulen und Säulenfriese wieder rekonstruiert worden. Doch lange dauert der Genuss der Stille nicht. Nach einer halben Stunde wird es laut. Von der Stadt hoch schallt der Ruf des Imams (es ist Freitag) und von hinten schallen die Stimmen der Reiseführer, die gerade ihre Reisegruppe der mittäglichen Ruhe entrissen haben. Japanisch, Polnisch, Russisch, Englisch. Babylon ist nicht weit. Ich lerne, dass es zur englischen Kultur gehört, sich des ausgiebigen Biergenusses in der Mittagspause nun ungeniert zwischen den Ruinen zu entledigen. Great Britain rules the wawes, so heißt es doch.

Etwas unterhalb der Akropolis stehen zwei große, weit ausladende Pinien. Sie wachsen aus einem Ruinenfeld heraus. Hier stand einst der berühmte Pergamonaltar. Ein Modell ist in einem Schaukasten aufgebaut. Gerade fällt ein verirrter Sonnenstrahl auf das Modell, wirft einen markanten Schatten. Dahinter gleitet eine Kabine der Seilbahn zu Tal. Die japanische Gruppe hatte nur dreißig Minuten Zeit für Pergamon, antike Geschichte im Schnelldurchgang. Nun ruft eilen sie nach Ephesus.

Jenseits des Vulkankegels liegt ein kleinerer Hügel. Wir fahren zum Asklepion. Gerade, als wir ankommen, verlässt der Kassierer die Anlage und legt eine schwere Kette vor das Tor. Sorry, meint er, morgen wieder. Um vier Uhr ist die Anlage geschlossen worden. Wir folgen dem langen Zaun, um doch noch einen Blick auf die Anlage zu erhaschen. Eine Säule mit dem berühmten Äskulapstab hatten wir schon unten im kleinen Park vor der „Roten Halle“ gesehen. Doch außer ein paar Säulenstümpfen und Mauerresten entlang einer gepflasterten Straße ist nichts zu sehen. Im Reiseführer lese ich dann, dass auch nicht mehr zu sehen ist. Das Asklepion war so eine Art Kurklinik. Als Grundlage diente der Schlaf im Tempel und der anschließenden Traumdeutung. Daraus folgte die Festlegung der Therapie in Form von Bädern, Honig- und Kräuterkuren. Asklepios selbst, Sohn von Apollon und Koronis, erlebte ein unschönes Ende. Zeus erschlug ihn mit einem Donnerkeil, weil Asklepios es gewagt hatte, Tote wieder zum Leben zu erwecken. Immerhin wurde er hier für seine medizinischen Forschungen posthum geehrt.

Frau Holle hat wohl wieder ihre Betten ausgeschüttelt. Weiße Flocken liegen am Straßenrand. Der Fahrtwind wirbelt sie hoch und treibt sie weiter. Es sind keine Schneeflocken, auch keine Papier- oder Plastikschnipsel. Rechts und links der Schnellstraße liegen Baumwollfelder. Die Kapseln sind weit geöffnet, die weiße Pracht wird gerade geerntet. So manches Flöckchen entzieht sich da dem erntenden Bauer und flieht auf die Straße. Wir lassen sie liegen, wenden uns lieber dem Stand mit den roten Granatäpfeln zu. Auch ihre Erntezeit ist gekommen. Hier werden sie reif vom Baum gepflückt und verkauft, umgerechnet 20 Cent das Stück. Das können wir uns nicht entgehen lassen, und den frisch gepressten Saft auch nicht. Hier braucht die junge Bäuerin nicht „Bio“ auf die Ware zu kleben, um Käufer anzulocken, hier ist Bio normal.

|

Ein blauer Himmel spannt sich über Ayvalik. Über Nacht hat der Wind gedreht. Er bringt kalte Luft aus dem Landesinneren. Recht forsch biegt er die Bäume und schüttelt die Palmen. Selbst den Katzen, die uns sonst zum Frühstück umlagern und auf ihr Bröckchen Käse warten, ist es heute zu kalt. Wir steigen ins Auto, das die Sonne angenehm aufwärmt. In Alibey verpassen wir die den Abzweig zum Hafen. Diese Straße hier ist gepflastert und schmal. Sie führt uns auf den schmalen Berggrat hoch in ein Viertel mit alten griechischen Häusern. Die Kinder schauen anders als sonst aufmerksam hinter uns her. Wir merken, dass sich hier her kaum Touristen verirren. Aber in dieser Straße, so wie auch in den Seitengassen, stehen bemerkenswert gut erhaltene Häuser im neoklassizistischen Stil der Griechen. Immer höher führt die Straße. Vor uns sehe ich schon die Windmühle, die hoch über der Stadt liegt. Unvermutet stehen wir vor den Mauern einer alten Kirche. Nur drei Außenmauern stehen, die Fensteröffnungen sind leer. Im Inneren ist die Ruine leer geräumt. Ein Auto parkt dort. Tonkrüge sind zwischen den Steinen in der Wand eingemauert. Im Internet erfahre ich später, dass es sogenannte Schalltöpfe sind, die die Akustik in der Kirche verbessert haben.

|

|

Eine kurze, steile Rampe führt zur Windmühle hoch. Von unten schien es mir, dass sich das Militär hier nieder gelassen hat. Doch nun folgt die Überraschung. Der Zaun, der die Windmühle umgibt, ist nicht mit Stacheldraht gekrönt, sondern ist eine Glaswand, die die Nordseite gegen den Wind absichert. Ein schöner kleiner Garten ist angelegt. Ich frage und wir dürfen eintreten. Neben der Windmühle ein weiteres Gebäude. Alles ist schön restauriert und hergerichtet. Man spürt die liebende Hand, die sich hier kümmert.

Aber die größte Überraschung ist das Nebengebäude. Beim Eintritt sehe ich zuerst auf ein großes Bücherregal, dahinter weitere. Und dann öffnet sich der Blick auf wunderschöne, gut erhaltene Fresken. Es ist eine Marienkapelle, die Agios Yannis Kapelle. Nach und nach erfahren wir die Geschichte dieser Gebäude. Schon vor 1453 haben zwei Mönche hier oben ein Kloster gegründet. Über die Jahrhunderte wurde es über die ganze Kuppe erweitert. Neben der Marienkapelle wurde eine große Kirche gebaut, die jetzt noch als Ruine dort steht. Die Windmühle brachte den Mönchen große Einnahmen. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts begann man die Klosterbibliothek zu erweitern. Sie wurde zu einer der bedeutendsten religiösen Bibliotheken der griechisch-orthodoxen Kirche.

Der 1922 vollzogene Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei bedeutete auch das Ende des Klosters. Die Gebäude zerfielen. Aber es gibt auch eine zweite Geschichte zu diesem Ort. Sie beginnt in Marseille während des Zweiten Weltkrieges. Der türkische Konsul Necedet Kent verhindert mit Mut und persönlichem Einsatz, dass türkischstämmige Juden nach Auschwitz abtransportiert werden. Nach dem Krieg wird er Konsul der Türkei in den USA. Seine Frau Sevim folgt ihm dorthin. Beide sind sehr an Kultur und Geschichte interessiert und sammeln Bücher in einer Privatbibliothek. Sie kennen auch Rahmi M. Koc, einen der reichsten Unternehmer der Türkei. Alle drei wissen um das kulturelle Erbe der griechischen Bevölkerung in dieser Region. Mit privaten finanziellen Mitteln erwerben sie gemeinsam diesen Teil des alten Klosters, finden Sponsoren im Ministerium und restaurieren die Mühle und die Kapelle. Anknüpfend an der Tradition der Klosterbibliothek stiften Necdet und Sevim Kent (die vier Sprachen fließend spricht) einen Teil ihrer Privatbibliothek. Heute gehört alles einer Stiftung, die das Anwesen verwaltet. Für die Besucher gibt es ein Nostalgiecafé mit dem wohl schönsten Blick über die Bucht von Ayvalik.

Der letzte Abend. Wir sitzen wieder auf der Terrasse des Nostalgiecafés und lassen diese Reise mit dem Sonnenuntergang über Lesbos ausklingen. Das Licht streicht über die Bucht und lässt noch einmal die Klosterruine auf der Hühnerinsel aufleuchten. Weit vor uns strecken sich die beiden Ohren des Hasenohrenberges in den Himmel. Dahinter erhebt sich grau der höchste Berg von Lesbos mit seinen Ausläufern. Die ersten Lichter sind schon eingeschaltet. Durch die Meeresenge zieht ein Fischerboot aufs offene Meer hinaus. Am Nebentisch sitzen zwei junge Leute mit einem Buch in der Hand. Sie haben es sich in der Bibliothek ausgeliehen. Frischer Cay dampft vor uns aus dem Glas. Es geht auf Ende November zu, es ist Winter in der Türkei.

Die Braut friert. Sie ist im weißen Brautkleid die steile Rampe hochgekommen. Ihren Brautstrauß trägt der Bräutigam. Drei Fotografen umschwärmen sie. Dieser Platz ist beliebt für Hochzeitsfotos. Es ist schon das zweite Brautpaar, das wir sehen. Die andere Braut hatte vorausschauend eine weiße Strickjacke angezogen. Schnell werden die Fotos gemacht, mit und ohne Hintergrund, mit und ohne Brautstrauß, Bräutigam auf den Knien vor ihr mit schmachtendem Blick, Ringübergabe - alles ist im Repertoire der Fotografen. Sie machen es wohl häufiger. Auch wir haben uns warm angezogen, denn der Wind ist kühl, auch wenn die Tagestemperaturen noch kühl sind.

Die Braut friert. Sie ist im weißen Brautkleid die steile Rampe hochgekommen. Ihren Brautstrauß trägt der Bräutigam. Drei Fotografen umschwärmen sie. Dieser Platz ist beliebt für Hochzeitsfotos. Es ist schon das zweite Brautpaar, das wir sehen. Die andere Braut hatte vorausschauend eine weiße Strickjacke angezogen. Schnell werden die Fotos gemacht, mit und ohne Hintergrund, mit und ohne Brautstrauß, Bräutigam auf den Knien vor ihr mit schmachtendem Blick, Ringübergabe - alles ist im Repertoire der Fotografen. Sie machen es wohl häufiger. Auch wir haben uns warm angezogen, denn der Wind ist kühl, auch wenn die Tagestemperaturen noch kühl sind.

Während die Sonne hinter Lesbos verschwindet, wandern die Gedanken in meinem Kopf. In den letzten 34 Jahren bin ich wohl schon ein Dutzend Mal in der Türkei gewesen. Ich habe die Türkei kennengelernt, als Tourismus hier noch ein Fremdwort war. Das Land hat in diesen Jahren einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Auch wenn der Grad der Entwicklung ausgehend von Istanbul und Izmir nach Osten hin geringer wird, ist die Entwicklung unübersehbar. iPhone statt Telefon, Moped statt Esel, Traktor statt Pferdefuhrwerk, Frauen im Kaffeehaus und Frauen am Tavlabrett, Offenheit gegenüber der griechischen Geschichte im eigenen Land und Restaurierung christlicher Fresken. Selbst der Umweltschutz ist im Kommen, Istanbuls Straßen sind sauber geworden. Es ist offensichtlich, viele Menschen in diesem Land haben mehr Geld zur Verfügung. Der Mittelstand ist zu einer wichtigen gesellschaftlichen Klasse geworden. Über viele Entwicklungen würde Atatürk sich freuen, andere würden ihn dagegen betrüben und seinen Widerstandsgeist erglühen lassen. Die Staatsmacht ist allgegenwärtig. Harter Polizeieinsatz mit Tränengas gegenüber denjenigen, die der Regierungspolitik nicht folgen, ist eine Kehrseite dieser Entwicklung. Streiks und Demonstrationen sind an der Tagesordnung. Sie werden in der Öffentlichkeit außerhalb des Landes kaum wahrgenommen. Ich spüre, dass trotz dieser staatlichen Repression die Türkei ein Land ist, das mich anzieht: die Gastfreundschaft der Menschen, die Mischung aus alter und neuer Kultur, schöne Landschaften, Meer und zerklüftete Küsten, und ein geruhsames Leben.

E N D E