Ayvalik - Kleinod am Golf von Edremit

|

|

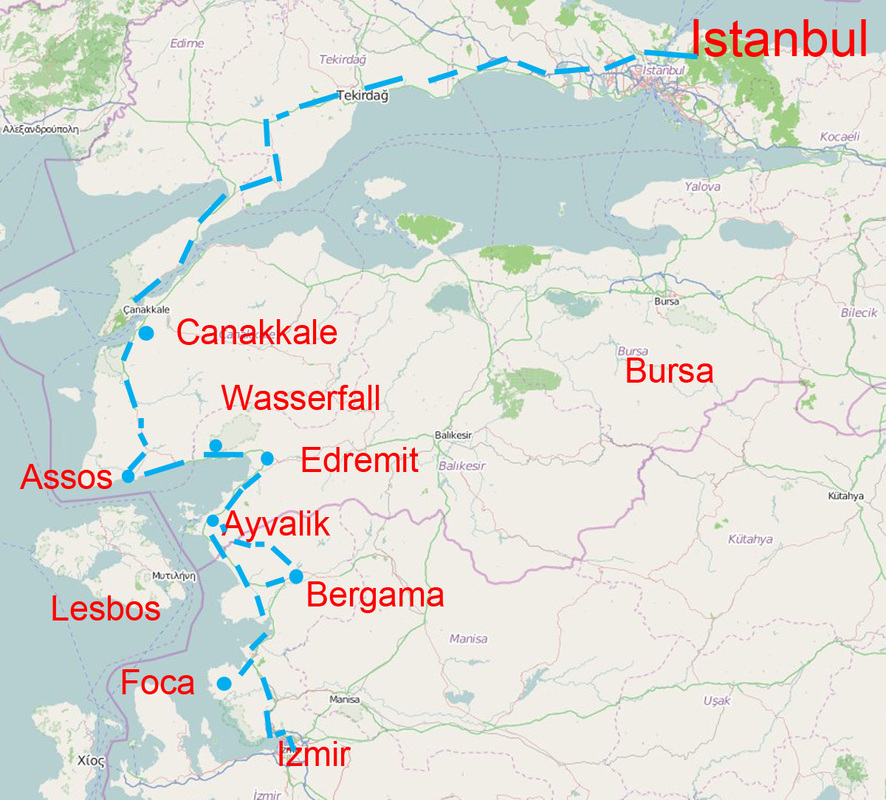

Die Sonne neigt sich dem Horizont zu, als wir die Halbinsel von Gelobolu erreichen. Im Licht der letzten Sonnenstrahlen erglüht ein See am Rande der Straße. Langsam senkt sich die Dunkelheit über das Land. Noch eine Stunde bis Canakkale.

Wie ein Bär, der in seinem Schlaf wohlig brummt, so durchdringt der Ton der wartenden Fähre die ganze Stadt und lässt ein Gefühl aufkommen, als würde der Boden im gleichen Ton mit beben. Die frühmorgendliche Sonne liegt auf dem Kai. Vom Bett aus können wir die großen Frachtschiffe beobachten, die im Viertelstundentakt vor der großen Schrift am gegenüberliegenden Ufer vorbeiziehen. Hier Asien, dort Europa. |

|

Vor zweitausendfünfhundert Jahren ließ der persische König Xerxes schon zwei schwimmende Brücken bauen, um seine Truppen über die Meeresenge zu schicken. Alexander der Große besänftigte vor der Überquerung Poseidon mit Wein, den er aus goldenen Bechern ins Meer goss (das muss ich mir merken), erst mit dem Erstarken des Osmanischen Reiches kehrte für vier Jahrhunderte Ruhe ein. Auf der europäischen Seite wie auf der asiatischen wurden schon in der Antike Festungsanlagen zur Sicherung der Meeresenge angelegt.

Der exzentrische Lord Byron war nachweislich der Erste, der schwimmend die Meeresenge überwand. Er errang damit für England einen Ruhm, den sie sich eigentlich auch später erwünscht hätten. Gestern Abend haben wir die Dardanellen in der Dunkelheit überquert. Es ist an dieser Stelle schier nur ein Katzensprung. Das dachten wohl auch die Engländer und Franzosen, als sie vor knapp 100 Jahren versuchten, sich hier den Zugang zu Istanbul zu erzwingen. Doch sie holten sich in der Schlacht an den Dardanellen eine blutige Niederlage. Die Deutschen ernteten hingegen eine Lobeshymne. Ihre Unterstützung für die siegreichen türkischen Truppen wird noch heute sehr geschätzt und gelobt. Die Schlacht gilt als eine der blutigsten im Ersten Weltkrieg. Eine große Lafette im Stadtzentrum erinnert an diese Schlacht. „Haltet die Stellung, die Verstärkung kommt“, gab Atatürk als Befehl an seine Soldaten aus. Dieser Spruch steht nun groß am europäischen Ufer zu lesen. 60.000 Schiffe passieren jährlich die Dardanellen. Ein wichtiger Teil der Warenlieferungen aus und nach Russland, Bulgarien, Rumänien, Ukraine, Georgien und Istanbul fließt durch diese 65 Kilometer lange Meeresenge. Nach dem Vertrag von Montreux von 1936 ist es eine internationale Schifffahrtsstraße, die jedes Schiff passieren darf. Nur Kriegsschiffen darf die Türkei die Durchfahrt verwehren. |

Schon Aristoteles schritt über diese Steine. Eigentlich ist der Weg einfach zu finden: An der Statue des Aristoteles links und dann dem grob gepflasterten Weg folgen, über den – wie schon angemerkt – Aristoteles seinerzeit schritt. Steil geht es hinauf durch das Dorf Behramköy. Katzen verfolgen unsere Schritte, aufmerksam beobachtend, ob wir für sie einen Happen fallen lassen. Auch an Abzweigungen ist der Weg leicht zu finden. Die Souvenirstände und Cafés weisen von selbst den Weg. Jeder der Dorfbewohner bekommt ein Stückchen von dem Kuchen ab, den der sommerliche Touristenstrom hier lässt. Jetzt, in der Mitte des Novembers, sind die Souvenirstände im Winterschlaf und die Dorfbewohner draußen auf den Olivenfeldern, wo die reifen Früchte warten.

Wir sind fast alleine in der großen Anlage ganz oben auf der Bergkuppe. Meer seitig geht es steil hinunter, zur Landseite fällt der Blick von oben ins Dorf. Blank liegt die Kuppe im novemberlich getrübten Sonnenlicht. Ein paar Säulen ragen wie die Zacken einer Krone ganz oben in den Himmel. Einst stand dort der Tempel der Athene. Durch die Säulen hindurch fällt mein Blick auf die – bedenke, wir sind in der Türkei – unvermeidliche rote Flagge mit Stern und Halbmond, die sich im leichten Wind entfaltet. Diese Stelle ist von den antiken Herrschern gut gewählt, überragt die Kuppe doch alle anderen Berge im nahen Umfeld entlang der Küste. Es ist heute diesig. Lesbos, die griechische Insel, liegt vor mir im Meer, nur schemenhaft zu erkennen.

Wir sind fast alleine in der großen Anlage ganz oben auf der Bergkuppe. Meer seitig geht es steil hinunter, zur Landseite fällt der Blick von oben ins Dorf. Blank liegt die Kuppe im novemberlich getrübten Sonnenlicht. Ein paar Säulen ragen wie die Zacken einer Krone ganz oben in den Himmel. Einst stand dort der Tempel der Athene. Durch die Säulen hindurch fällt mein Blick auf die – bedenke, wir sind in der Türkei – unvermeidliche rote Flagge mit Stern und Halbmond, die sich im leichten Wind entfaltet. Diese Stelle ist von den antiken Herrschern gut gewählt, überragt die Kuppe doch alle anderen Berge im nahen Umfeld entlang der Küste. Es ist heute diesig. Lesbos, die griechische Insel, liegt vor mir im Meer, nur schemenhaft zu erkennen.

|

Viel ist in diesem Ruinenfeld nicht zu sehen. Ein Teil der Stadtmauer unterhalb der Kuppe ist wieder errichtet, einzelne Mauern und Zisternen zeugen von der einstigen Blüte, ansonsten nur Steine und Säulenreste. Vor 2400 Jahren blühte hier das Leben. Aristoteles gründete seine philosophische Schule und Apostel Paulus kam einige Jahrhunderte später auch mal vorbei. Doch Troja lief Assos den Rang ab. Assos verfiel und seine Steine dienten den Dorfbewohnern als willkommenes Baumaterial. Wir lassen uns auf der Bodenplatte neben dem Modell des Tempels nieder. Es ist ein herrlicher Blick von hier oben über das Dorf hinweg ins Hinterland ebenso wie entlang der Küste. An schönen Tagen muss man sich hier wie im Paradies fühlen, oder auf dem Olymp. Assos galt in seiner Zeit als die griechische Stadt mit der schönsten Lage. Ich kann es gut verstehen.

|

Zurück an der Statue von Aristoteles halten wir uns nun rechts. Steil führt die Straße nach unten. An der ersten Serpentine halten wir an, um einen Blick auf das Amphitheater zu werfen. Auch hier hatten die alten Griechen eine gute Hand bewiesen. Wem die Aufführung zu langweilig gewesen sein mochte, konnte den Blick aufs Meer und die dort liegende Inselwelt wenden.

Mehrere Serpentinen geht es noch hinab, bis wir den alten Hafen von Assos erreichen. Ein paar Häuser sind es nur entlang der Mole. Wir ergattern einen der wenigen Parkplätze direkt im Ort. Ich habe den Eindruck, dass es mehr Hotels, Pensionen und Restaurants als Einwohner in diesem kleinen Flecken gibt. Im Wasser dümpeln die blaubunten Fischerboote. Die Katzen werfen uns schmachtende Blicke zu. Im Sommer, da geht es ihnen gut. Da fliegen ihnen die Fischköpfe regelrecht um die Ohren. Jetzt kommen nur wenige Besucher, da ist Schmalhans Küchenmeister. Uns dagegen ist es recht, dass wir hier in Ruhe sitzen und essen können. Ehe wir uns versehen, steht die Sonne tief und der Mietwagen ruft. Im Licht der untergehenden Sonne treibt der Schäfer seine Schafe in den Pferch. Wir haben noch knapp zwei Stunden Fahrtzeit bis zu unserer Unterkunft in Ayvalik.

Mehrere Serpentinen geht es noch hinab, bis wir den alten Hafen von Assos erreichen. Ein paar Häuser sind es nur entlang der Mole. Wir ergattern einen der wenigen Parkplätze direkt im Ort. Ich habe den Eindruck, dass es mehr Hotels, Pensionen und Restaurants als Einwohner in diesem kleinen Flecken gibt. Im Wasser dümpeln die blaubunten Fischerboote. Die Katzen werfen uns schmachtende Blicke zu. Im Sommer, da geht es ihnen gut. Da fliegen ihnen die Fischköpfe regelrecht um die Ohren. Jetzt kommen nur wenige Besucher, da ist Schmalhans Küchenmeister. Uns dagegen ist es recht, dass wir hier in Ruhe sitzen und essen können. Ehe wir uns versehen, steht die Sonne tief und der Mietwagen ruft. Im Licht der untergehenden Sonne treibt der Schäfer seine Schafe in den Pferch. Wir haben noch knapp zwei Stunden Fahrtzeit bis zu unserer Unterkunft in Ayvalik.

Als wir am Morgen aufwachen, liegt die Dämmerung über der Bucht. Von unserem Apartment aus haben wir einen herrlichen Blick über die Meeresenge hinweg auf Ayvalik. Vorne am Platz der Republik, wo das Herz der Stadt schlägt und Atatürk streng auf die Passanten herunterschaut, dümpeln am Kai Dutzende Ausflugsboote. Im Sommer starten sie frühmorgens zu Inselrundfahrten mit Picknick und Badestopp. Jetzt genießen sie die Ruhe der Wintersaison. Im alten Hafenviertel reiht sich ein Restaurant an das andere. Die Tische haben Meerblick. In den Seitengassen werden jetzt die Bars für die kommende Nacht wieder auf Hochglanz gebracht. Auch in Ayvalik ist die Jugend unternehmungslustig und modebewusst. Über allem bläht sich die großformatige türkische Flagge im steten Wind.

Satilik, Satilik, Satilik – Zu verkaufen: Gleich fünfmal hat der Besitzer den Spruch auf die Fassade der alten Ruine gepinselt, die Telefonnummer gleich daneben. Er will teilhaben an dem Immobilienboom, der nun auch Ayvalik erreicht hat. Die Altstadt steht schier zum Verkauf. So viele Verkaufsschilder habe ich noch nie auf so einem kleinen Terrain gesehen. Wir schlendern ziellos durch die Altstadt, lassen uns treiben von den immer neuen Blicken in Seitenstraßen, durchwandern die Gassen jenseits des Bazars und lassen uns von dem Flair der alten griechischen Architektur begeistern. Auch wenn noch vieles in Ruinen liegt und erst wenige Gebäude renoviert sind, haben diese alten Gemäuer etwas Einvernehmendes. Ein Haus ist in sich zusammen gebrochen. Durch die Tordurchfahrt, über der noch ein alter Torbogen im griechischen Blau hängt, fällt mein Blick auf den gemauerten Ofen in der ersten Etage, der an der Wand klebt. Außer einem Teil der Fassade ist sonst nicht viel von dem Haus übrig geblieben. Einige Häuser weiter steht ein besonders schönes Exemplar. Es ist schon aufgehübscht, beherbergt eine Pension. Ausländer waren die Ersten, die sich eingekauft haben. Inzwischen hat aber auch die türkische Mittelschicht den Ort für sich entdeckt, nachdem in Bodrum und Marmaris, in Cesme und in Kusadasi die Immobilienpreise explodiert sind. In Ayvalik ist die griechische Atmosphäre in gewisser Weise konserviert, seit vor über 90 Jahren die Griechen die Stadt verlassen mussten. Die dicken Mauern speichern die Kühle des Winters für die heißen Sommermonate und nehmen die Wärme des Sommers für die Winterzeit wieder in sich auf. Über den hohen Eingangspforten steht oft eine Jahreszahl: 1853, 1882, 1886, 1905. Es ist die Zeit, als der Wohlstand hier blühte und die Griechen dem Neoklassizismus huldigten. Im Jahr 1889 gab es 20.000 Einwohner in Ayvalik. 22 Olivenölfabriken und 30 Seifenfabriken brachten Geld in die Stadt. Fischkonservenfabriken und Kornmühlen mehrten den Wohlstand. Mit der Auszug der griechischen Einwohnerschaft versank die Stadt in einen Dornröschenschlaf. Nun ist der Wohlstand zurückgekehrt und knüpft in gewisser Weise an diese griechische Vergangenheit an. Das, was den Türken an Baustil fehlt, finden sie bei ihren griechischen Nachbarn wieder. In zehn oder zwanzig Jahren wird die Altstadt von Ayvalik ein wahres Kleinod sein. Die Immobilienpreise ziehen seit einigen Jahren schon kräftig an, selbst für Ruinen.

„Dort herum müsst ihr gehen, da steht die Kirche.“ Sagt der alte Mann, den ich nicht so gleich verstehe. Er nimmt mich am Arm und führt mich um die Ecke herum. Am Ende der Straße steht das alte Gebäude der Agios-Yanis-Kirche im neuen Glanz. Er lächelt, drückt mir die Hand und verabschiedet sich. Durch eine kleine Tür können wir die Kirche betreten. Sie ist kein Gotteshaus mehr, sondern ein staatliches Museum. Ihre Ursprünge gehen ins 16. Jahrhundert zurück. Nach 1927 war das Haus als Lagerhalle benutzt worden. 2012 begann die Restaurierung. Seit 2013 ist sie als Museum öffentlich zugänglich. An der Sorgfalt, mit der die Fresken und Friese restauriert sind, erkenne ich, welchen Wert man diesem Teil der städtischen Geschichte inzwischen beimisst. Der Altar steht in der durch eine Marmorwand mit drei Durchbrüchen abgetrennten Apsis. Auf dem Sims der Marmorwand ist die biblische Geschichte in vielen Bildtafeln dargestellt. Ich erinnere mich an das, was vor Jahren im Elsass ein Küster zu solchen Bildern sagte: Es ist die Bibel für die Menschen, die nicht lesen können. Derer gab es in früheren Jahren auch hier zuhauf.

|

Vom Kirchplatz aus sehen wir eine weitere Kirche. Die Fenster ihres Kirchturms leuchten im Licht der tief stehen Sonne. Daneben erhebt sich ein Minarett. Es ist die ehemalige Agio-Yorgis-Kirche, die zu einer Moschee umgewandelt worden ist. Als wir an ihr vorbeikommen, verlassen gerade die Gläubigen das Gotteshaus. Die Männer strömen aus dem Hauptportal, während einige Frauen aus einer Seitentür heraus treten und dort von ihren Männern empfangen werden.

Eng und verwinkelt sind die Gassen, durch die wir schlendern. Mein Blick fällt durch ein Tor in eine kleine Halle. Ein Auto steht dort neben dem anderen, in mehreren Reihen hintereinander. Es ist ein Parkplatz: "Otopark" genannt. Will einer rausfahren, müssen etliche andere rangiert werden. Ein- und Ausfahrt übernimmt der Parkwächter. Beim Ankommen übergibt man ihm gleich den Autoschlüssel. Das ist üblich hier. Mir fällt in diesem Moment ein, dass ich noch keine Pferdekarren gesehen habe. Bei meinem ersten Besuch in Ayvalik vor acht Jahren gehörten sie noch zum alltäglichen Stadtbild. Jetzt gondeln Mofas durch die Gassen. Auch dieser Fortschritt ist in Ayvalik angekommen. Nebenan ein Laden: "Alles für die Olivenernte". Von Stangen zum Abschlagen der Oliven bis zum Blechkanister für das fertige Olivenöl gibt es hier alles, was der Bauer braucht. |

Donnerstag ist Markttag in Ayvalik. Als wir um die Ecke biegen, ist es mit der Ruhe vorbei. Wir haben Glück, dass es schon auf das Ende des Marktes zugeht. Nun sind nicht mehr so viele Menschen unterwegs. Es bleibt mir genügend Luft, um das Markttreiben zu beobachten. Anorak und Hosen, Unterwäsche und Blusen werden von Interessentinnen begutachtet, in die Hand genommen, eingeschätzt und wieder zurückgelegt. Jetzt weiß ich, woher die Begeisterung der türkischen Frauen an den Ramschtischen des Sommerschlussverkaufs in Deutschland kommt. Es ist die Marktatmosphäre aus ihrer Heimat, die sie dort wieder finden. Kreuz und quer fliegen die Kleidungsstücke, wenn eine Gruppe von Frauen sich jetzt an einem Verkaufstisch einfindet. Damit niemand verhungert, werden zwischen den Verkaufsständen auch Gözleme, die leckeren frischen Teigfladen mit Käsekräuterfüllung, angeboten. Wer es kleiner mag, kann sich auch mit Nüssen und Trockenfrüchten begnügen. Lautstark bietet der Fischhändler gegenüber seine Ware an. Eine Katze streicht geduldig um seine Beine. Sie weiß, dass irgendwann ein Happen für sie abfällt.

|

|

Der Silberschmied hat uns schon Weitem kommen sehen. Ja, er hat das Schmuckstück fertig, das er nach einer Zeichnung von Renate aus Silber gefertigt hat, ein tanzender Derwisch. Flugs signiert er den kleinen Tänzer noch mit seinem Signum, dann ist es fertig und baumelt an ihrem Hals. Bei diesen Preisen lohnt es sich, hier Schmuck anfertigen zu lassen. Sein leichter Frankfurter Akzent ist unüberhörbar. Amagan Yunlu heiße er, so stellt er sich vor. Er hat lang bei der Höchst AG gearbeitet, doch das ist viele Jahre her. Dennoch spricht er immer noch ein gutes Deutsch.

Ana Gomez de Pablos, die Töpferin ein paar Häuser weiter, spricht kein Deutsch. Sie ist Spanierin und hat sich in diese Stadt verliebt. Wie bei allen Handwerkern hat sie ihren Wohnraum in der hohen Halle direkt über der Werkstatt als Zwischenetage. Ihr Laden ist vollgestopft mit Tonarbeiten unterschiedlichster Art. Im hinteren Teil sitzt sie und bemalt gerade Schalen, die bald in den Brennofen sollen. Und wieder wird der Rucksack schwerer. |

Die Sonne neigt sich dem Horizont zu. Heute ist ein ausgesprochen klarer Tag. Wie mit dem Messer geschnitten hebt sich die Berglinie der Insel Lesbos über dem Seytan Sofrasi ab. Ein paar Wolken driften am Horizont. Ihre Ränder beginnen von dem Abendlicht zu erglühen. Ich muss daran denken, dass die Vorfahren der Bewohner von Lesbos noch vor gut neunzig Jahren hier in Ayvalik lebten und mit dem Bevölkerungsaustausch ihre Heimat verlassen mussten. Inzwischen sind die Jahrtausende alten Beziehungen zwischen ihnen und Ayvalik wieder aufgelebt. Täglich verkehrt eine Fähre. An Markttagen kommen viele Griechen hier her, da sie auf dem Markt ein besseres Warenangebot finden, als auf ihrer Insel.

Eine Taube fliegt aus dem Gebälk, soweit man überhaupt noch von einem Gebälk sprechen kann. Wieder sind wir in Ayvalik unterwegs. Es gibt so viel zu entdecken. Die Wölbung der Apsis ist aufgebrochen und gibt mir den Blick ins Innere der Ruine frei. Die Aya-Triada-Kirche zählt zu den Bauwerken aus der griechischen Vergangenheit, die noch auf ihre Restaurierung warten. Und solange wird der Zahn der Zeit weiter an dem Holzgerippe zwischen den Mauern nagen. Sicher liegen unter den weiß gekalkten Wänden noch wertvolle Fresken. Aber das wissen nur die Restauratoren. Die Straße des 13. April zieht sich auf halber Höhe hinter dem Stadtzentrum lang. Hier sind schon etliche der alten griechischen Häuser saniert. Es gibt aber auch ebenso viele „Zu Verkaufen“-Schilder wie unten im Zentrum. Mir fällt auf, dass für den lokalen Baustil nicht nur die Eingangspforte typisch ist, sondern auch mehr oder minder kunstvoll verzierte Fenstergitter und vor allem der hölzerne Aufbau auf das Erdgeschoss, der etwas über die untere Fassade hinaus ragt. Ein Bauarbeiter spricht uns auf Deutsch an. Er hat acht Jahre in Karlsruhe studiert und gearbeitet. Seine Deutschkenntnisse sind erstaunlich gut, obwohl er schon mehr als zwei Jahrzehnte wieder in seiner Heimat lebt. Wir wollen wissen, wie viel Geld man für eines der alten griechischen Häuser hinlegen muss. 100.000 Euro aufwärts, antwortet er. Ein stolzer Preis, selbst wenn man einbezieht, dass so manche Ruine sich mit einer ionischen Säule am Eingang ziert. Nun verstehe ich, warum es so viele Verkaufsangebote gibt. Das Paradies wird ausverkauft.

Im " Café zum Teufel " lassen wir uns unter einem Ahornbaum nieder. Der Name mag nicht so einladend sein, das Ambiente dagegen sehr. Die Fenster sind bunt verglast, innen gibt es eine chaotisch nostalgische Ausstattung. Alte Karten und Bilder hängen an der Wand. Das obligatorische Atatürk-Porträt, hier besonders groß, hängt über dem ständig laufenden Fernseher. Irgendwo im Hintergrund brodelt der Teekessel. Ein guter Platz zum Beobachten und Verweilen. Vor dem Café kreuzen sich zwei Gassen. Gegenüber hat die Kooperative eines entlegenen Dorfes ihren Sitz. Das Dolmus, das einmal am Tag ins Dorf fährt, steht wartend vor der Tür. Bäuerinnen sitzen geduldig drinnen und warten auf die Abfahrt. Ihre Männer hingegen sitzen im Gebäude der Kooperative beim Tee, Männersache. Dolmus heißt: Fährt, wenn voll. Der Kleinbus ist noch nicht voll, der Motor noch abgeschaltet.

|

„Cöp(M)adam“ steht auf dem Schild mit den lustigen Schnipselfiguren am Fenster nebenan. Wir klopfen an die Tür. Tara Hopkins lässt uns herein. Sie spricht perfekt Englisch mit amerikanischem Akzent, eine Amerikanerin, die hier in Ayyvalik hängen geblieben ist. Cöp heißt Müll, und genau darum geht es. Wir bestaunen, welch schmucke Taschen die Frauen an der Nähmaschine aus Verpackungsmaterial machen, das in der Produktion abfällt und nicht mehr gebraucht wird. Statt auf dem Müll zu kommen, landet es jetzt bei Cöp(M)adam. Es ist ein Experiment, ein soziales Fair-Trade-Projekt, das zwei Ziele verfolgt. Der Umweltschutz soll gestärkt werden und Frauen soll über eine sinnvolle Arbeit zu einem Einkommen verholfen werden. In den 6 Jahren seit seiner Gründung wurden bereits 350 Frauen hier beschäftigt. Viele sind aus unterschiedlichsten kulturellen und sozialen Gründen wieder gegangen, eine Kerngruppe jedoch ist geblieben und entwickelt das Projekt weiter. Ihre Produkte verkaufen sie auf Märkten, in Boutiquen und in Internetshops. Mich zieht der Geldbeutel an, in den Flaschenkapseln von Possmann eingearbeitet sind. Für Nicht-Hessen: Possmann ist eine Frankfurter Apfelweinkelterei. Solche Flaschenkapseln bekommen sie inzwischen von Unterstützer/innen aus der ganzen Welt. Die Geldbeutel und Taschen sind von guter Qualität und solide verarbeitet, besser als Fernostware. Wieder bedauern wir es, dass wir im Flugzeug eine Gepäckbeschränkung haben. Es gäbe so viel Schönes, was wir mitnehmen wollten. Nun ja, ein paar Kleinigkeiten passen sicher noch hinein. Der Rucksack wird wieder schwerer. Die Frauen lassen sich gerne bei der Arbeit fotografieren und wir versprechen, Werbung für sie zu machen. "Ayvalik," so sagt die Amerikanerin zum Abschied, "ist keine Stadt zum Schauen. Aber es ist eine Stadt zum Leben." In Letzterem können wir ihr nur zustimmen, gerade weil es auch so viel zu Schauen gibt.

|

Das Abendessen ruft. Unten an der Hafenpromenade werden die Hunde wach und laben sich an den Wasserschalen, die ihnen die Stadtverwaltung spendiert hat. Eine Aufschrift mahnt die Passanten, keinen Abfall hineinzuwerfen. Wir besteigen ein Taxi-Dolmus, das uns zu unserem Hotel bringt. Das Taxi-Dolmus kannte ich bislang von meinen früheren Besuchen der Türkei nicht. Es ist kleiner als ein normales Dolmus und hat eine festgelegte Zahl von Sitzplätzen. Im Unterschied zum normalen Dolmus müssen Fahrgäste hier kein Sardinenbüchsensyndrom befürchten. Sind alle Sitzplätze einschließlich der Bänke im Fond belegt, dann gibt der Fahrer über Funk Bescheid und das nächste startet vom Sammelplatz. Zwei Lira fünfzig kostet die Fahrt pro Person von Ayvalik zu unserem Hotel. Während wir über den Damm fahren, der die Insel mit dem Festland verbindet, kann ich nochmals die lange Kette des Ida-Gebirges nördlich des Golfs von Edremit bewundern. Die Sonne zaubert heute wunderbare Farben an den Himmel. Wir stehen noch eine Zeit lang auf unserem Balkon und lassen den Blick auf das abendliche Ayvalik und die Kette der Inseln auf uns einwirken.

Der Regen der Nacht ist nach Osten weiter gezogen. Einsam liegt ein Fischerboot in der Bucht. Die Morgendämmerung hat eingesetzt. Noch leuchten die Lichter der Nacht von Ayvalik herüber. Ein magisches Licht liegt für einen Moment auf dem Wasser, etwas flüssiges Gold scheint in der Bucht ausgegossen. Hoch über Ayvalik fällt das Licht durch eine Reihe von Bäumen. Es ist ein Picknickplatz mit einem fantastischen Blick über die Bucht und die Inseln bis hinüber nach Lesbos. Dieser Platz hat einen passenden Namen: das Paradies. Ein schmaler roter Streifen zwischen zwei Wolkenbändern im Osten liegt genau jetzt über dem Paradies. Er glimmt für einen Moment auf, um dann gleich wieder zu erlöschen. Möwen ziehen ihre erste Runde vor dem fast wolkenlosen Himmel, halten Ausschau nach einem fetten Happen, der sie für den Tag stärkt. Während die Straßenbeleuchtung erlischt, schickt sich die Sonne zu einem zweiten Anlauf an. Über dem Berg, an den sich die Stadt schmiegt, wird der Himmel langsam gelb, wieder ein schmaler Streifen nur, der von Moment zu Moment intensiver wird. Eine dunkle Wolke trennt ihn von dem hellen, blauen Himmel, auf dem sich ein paar Wölkchen tummeln. Immer intensiver wird der gelbe Streifen, darunter scheint es tiefrot aus den Wolken. Die Sonne hat ihr morgendliches Feuerwerk begonnen. Während noch der Dunst die Stadt einhüllt, schiebt sich die große Scheibe aus der Wolke heraus, überstrahlt mit ihrem gelben Licht die Bucht und blendet mich schier. Die Stadt erwacht.

|

Ein strahlend blauer Himmel spannt sich über das Meer von Olivenbäumen, als wir von der Schnellstraße auf eine kleine Straße abbiegen, die ich im Vorbeifahren kaum wahrgenommen hätte. Schmal ist die Straße. Fünf Kilometer schlängelt sie sich und steigt stetig an. Dann sehen wir schon das Auto von Remziye am Straßenrand stehen. Ein großes „R“ an den Bäumen kennzeichnet die Grenze ihres Olivenhaines. Als ich aussteige, höre ich ein Geräusch wie von Dutzenden von Spechten. Etwas abseits sitzt eine Gruppe von Frauen in der Hocke und liest Oliven vom Boden auf. Wir folgen dem Geräusch der „Spechte“. Schließlich erreichen wir die Baumgruppe, die gerade bearbeitet wird. Graue Netze sind unter den Bäumen ausgelegt. „Hos geldiniz“ werden wir begrüßt, "Hos bulduk“ ist meine Antwort. Der Vorarbeiter, den wir schon kennengelernt haben, kommt mir mit einem breiten Lächeln entgegen. Wieder trägt er den gelben Schal, den er über seine Schirmmütze gebunden hat. Das ganze Jahr über pflegt er den Olivenhain, sorgt sich um die Bäume und den steinigen Boden, bis die Ernte einsetzt. „Hos geldiniz“ sagt auch er, als er meine Hand drückt, „Herzlich willkommen“. Remziye kommt nun auch und begrüßt uns mit einem Tee.

|

Neben mir höre ich nun wieder das Geräusch der „Spechte“. Zwei Arbeiter stehen mit langen Stangen an einem Baum, tragen einen gelben Rucksack auf dem Rücken. Sie sind die „Spechte“. Gut drei Meter sind die Stangen lang, tragen vorne dünne Zinken, die sich schnell hin und her bewegen. Mit dieser Bewegung werden die Oliven von den Ästen geschlagen, fallen auf die ausgelegten Netze am Boden. Der Strom kommt aus dem Rucksack, das jeder der beiden Arbeiter auf dem Rücken trägt. Seit acht Uhr sind sie schon zugange. Unter vielen Bäumen stehen prall gefüllte Säcke. „Komm her und arbeite mit“, ruft mir einer der Arbeiter zu und drückt mir seine Stange in die Hand. „Früher“, sagt er, „habe ich die Oliven mit Holzstangen von den Ästen geschlagen. Heute geht es mit dieser Erntemaschine viel einfacher.“ Und tatsächlich. Während ich die vibrierende Stange zwischen die Äste halte, regnen die reifen Oliven wie das Manna im Paradies von den Bäumen. „150 Kilogramm Ernte bringt so ein großer Baum in einem guten Jahr“, sagt Remziye, doch in diesem Jahr ist es weniger. Schlechtes Wetter und Hagel haben den Bäumen zugesetzt. |

Am Nachbarbaum zieht Mehmet Ali mit einem Kollegen die Netze zusammen, häuft so die abgeschlagenen Oliven zu einem großen Haufen zusammen. Wie Fischer sehen die beiden aus, wenn sie das dunkle Netz hochheben und vorwärtsziehen. Mehmet Ali ist 21 Jahre alt und studiert in Izmir. In diesen Wochen verdient er sich etwas zu seinem Studium hinzu. Sein Kollege ist schon dabei, mit beiden Händen Blätter aus dem Olivenberg heraus zu sieben. Dann kommen die Früchte in einen großen Jutesack. Ehe ich mich versehe, hat der alte Arbeiter den Sack geschickt mit einer Ahle zu genäht.

Eine Trillerpfeife lässt ihren durchdringenden Pfiff ertönen. Es ist Mittagspause. „Buyurun, bitteschön“, sagt Remziye und reicht mir einen Teller mit einem Reisgericht, während ich mich neben Renate auf einen Jutesack niederlasse. Fast alle Bäume sind abgeerntet. Da ist es Tradition, dass der Besitzer – in diesem Fall die Besitzerin – den Arbeitern und Arbeiterinnen zum Abschluss dieses traditionelle Gericht aus Kichererbsen, Reis und Hähnchenfleisch, serviert. Leise knistert das Feuer unter der schwarzen Kanne. Eine der Frauen gießt den Tee in Becher. Ohne Tee geht nichts im türkischen Leben. 1700 Bäume haben sie in den letzten zwei Wochen abgeerntet, 2 Millionen stehen in der ganzen Region. Sie sind neben dem Tourismus die Grundlage für den Wohlstand am Golf von Edremit.

|

„Gel“, ruft der Vorarbeiter, und bedeutet mir, ihm zu folgen. Ich schultere meinen Rucksack und stapfe hinterher. Gerade hat er mit seiner Trillerpfeife die Mittagspause wieder beendet, die Ernte geht weiter.

Wir steigen auf den Hänger des Traktors. Eine Fahrspur zieht sich durch das lange Tal den Berg hinauf. Schwer ist der Boden, schwerer Lehm. Und viele Steine dazwischen. Der Traktor bringt uns ganz oben auf die Kuppe. Heute ist ein klarer Tag. Weit reicht der Blick von hier über Ayvalik bis nach Lesbos, der griechischen Insel, die weit draußen im Meer liegt. Ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke zu. Hier oben ist es windig. Die Blätter im Olivenbaum rauschen leise. Mir fallen kleine runde Kuppen auf den Steinen auf. Es sind Versteinerungen im Muschelkalk. Irgendwelches Meeresgetier, das hier vor Millionen von Jahren gelebt hat. Hinter der Bergkuppe erkenne ich in einer Senke die Dächer des kleinen Dorfes Mutluköy. Der Turm der alten Moschee ragt empor. |

Wir verabschieden uns. Die Arbeiter laden schon die Säcke auf den Anhänger. Bald ist das Tagwerk vollbracht, die Oliven wandern dann in die Ölfabrik. Auf dem Rückweg sehe ich immer wieder Bauern zwischen ihren Olivenbäumen. Sie schlagen die Früchte noch auf traditionelle Art von den Ästen.

Der Hof der Ölmühle an der Schnellstraße beginnt sich langsam zu füllen. Wie Eidechsen huschen die Gabelstapler über den nächtlich erleuchteten Hof, schleppen Paletten heran, hochbeladen mit Jutesäcken, in denen das Gold der Küste angeliefert wird. Remziye hat uns zur Ölmühle mitgenommen. Der Begriff „Ölmühle“ suggeriert Romantik der „guten alten Zeit“, doch das einzig romantische an dieser Ölmühle an der Landstraße Izmir mag noch die Stimmung auf dem Hof sein, wo hunderte Paletten mit den Jutesäcken im gelben Licht der Scheinwerfer lagern. In der Halle stehen dagegen die Maschinen im grellen Neonlicht.

Gerade biegt ein Traktor von der Landstraße ab und hält auf den Hof. Zwei Bauern steigen ab und begrüßen den Arbeiter, der ihnen entgegenkommt. Schilder mit blauen Zahlen baumeln an seinem Hals. „1527“ zeigt die oberste an. So viele Traktorladungen wurden in den letzten Wochen hier schon angeliefert. Mitte Oktober beginnt die Ernte. In der Ölmühle herrscht jetzt Hochsaison. Binnen 24 Stunden müssen die Oliven verarbeitet werden. Am Nachmittag beginnt der Hof sich zu füllen. Die Maschinen fangen an zu brummen. Bis weit in die Nacht hinein wird gearbeitet, solange, bis die Paletten im Hof wieder leer sind.

Der Hof der Ölmühle an der Schnellstraße beginnt sich langsam zu füllen. Wie Eidechsen huschen die Gabelstapler über den nächtlich erleuchteten Hof, schleppen Paletten heran, hochbeladen mit Jutesäcken, in denen das Gold der Küste angeliefert wird. Remziye hat uns zur Ölmühle mitgenommen. Der Begriff „Ölmühle“ suggeriert Romantik der „guten alten Zeit“, doch das einzig romantische an dieser Ölmühle an der Landstraße Izmir mag noch die Stimmung auf dem Hof sein, wo hunderte Paletten mit den Jutesäcken im gelben Licht der Scheinwerfer lagern. In der Halle stehen dagegen die Maschinen im grellen Neonlicht.

Gerade biegt ein Traktor von der Landstraße ab und hält auf den Hof. Zwei Bauern steigen ab und begrüßen den Arbeiter, der ihnen entgegenkommt. Schilder mit blauen Zahlen baumeln an seinem Hals. „1527“ zeigt die oberste an. So viele Traktorladungen wurden in den letzten Wochen hier schon angeliefert. Mitte Oktober beginnt die Ernte. In der Ölmühle herrscht jetzt Hochsaison. Binnen 24 Stunden müssen die Oliven verarbeitet werden. Am Nachmittag beginnt der Hof sich zu füllen. Die Maschinen fangen an zu brummen. Bis weit in die Nacht hinein wird gearbeitet, solange, bis die Paletten im Hof wieder leer sind.

|

An vielen Paletten hängen Olivenzweige an den Säcken. Die Zweige sagen, dass es sich um Oliven handelt, die direkt vom Baum gepflückt wurden. Der Olivenzweig signalisiert damit: Hier ist die beste Qualität. Die Oliven in den Säcken ohne Zweig hingegen sind vor dem Sammeln schon vom Baum gefallen und werden vom Boden aufgelesen. Inzwischen hat der Bauer seinen Anhänger leer geladen und verabschiedet sich mit Handschlag. Der Vorarbeiter lädt uns zu einem Tee ein.

|

Am Eingang der Halle werden die Säcke geleert, die Oliven fallen auf ein Förderband und beginnen ihre Wanderung zu ihrer eigentlichen Bestimmung. Ein Schwall voll Wasser ergießt sich über sie. Das ist keine Katzenwäsche, sondern ein gründliches Bad. Blätter und Erde werden davon geschwemmt und schließlich springen die blank geputzten Oliven munter vom Förderband in den nächsten Trichter. Nun beginnt die eigentliche Arbeit der Ölmühle. Die Oliven werden zerkleinert und gemaischt. Durch sieben Kammern wandert die braune Masse, wird geknetet und gemischt, gewendet und gerührt, bis sie die richtige Konsistenz hat. Die nächste Station steht 5 Meter weiter, eine langgestreckte Zentrifuge. Sie kommt, wie alle Maschinen hier, aus Italien. Zwei kleine Rohre am Ende der Zentrifuge: das dickflüssige Öl fließt aus dem einen, das dünnflüssige Fruchtwasser aus dem anderen. Jetzt wird das Öl im letzten Schritt der Pressung noch gefiltert und fließt milchig grün in einen Rollcontainer. An diesem Rollcontainer finde ich die Nummer der Lieferung wieder, die eben noch vorne an den Jutesäcken hing. Jeder Olivenbauer bekommt hier sein Öl von seinen Oliven. Auf einem Begleitzettel stehen sein Name und noch einige andere Angaben.

|

Wir betreten die Lagerhalle. Ich rutsche mehr, als ich gehe. Der Boden ist ölig glatt, da muss ich aufpassen. Der Vorarbeiter reicht mir einen kleinen Becher zum Probieren. Noch ist das Öl milchig grün, aber es schmeckt schon sehr lecker. Wäre da nicht der schwere Geruch des Olivenöls, dann könnte ich nun ebenso in einer Kellerei sein. In großen Edelstahltanks muss das Olivenöl noch ein paar Wochen liegen, bis sich die Schwebstoffe abgesetzt haben. Remziye führt uns zwischen den hohen Tanks hindurch und bleibt schließlich vor „ihrem“ Tank stehen. Stolz zeigt sie auf das Schild mit ihrem Namen. Eine Tonne Oliven hat sie in den letzten Tagen angeliefert. Das ergibt etwa 200 Liter Öl. Täglich werden in dieser Ölmühle 300 Tonnen Oliven verarbeitet. Das sind 60.000 Liter feinstes Olivenöl. Je nach Verlauf des Jahres kann der Ölgehalt auch mehr oder weniger sein. In diesem Jahr hat Hagel und ungünstige Witterung zu einer geringen Ernte geführt. Zwei Millionen Olivenbäume stehen rund um Ayvalik und am Golf von Edremit. Rechts und links der Schnellstraße reiht sich eine Ölmühle an die andere. Das Olivenöl zählt zu den qualitativ hochwertigen im gesamten Mittelmeerraum. Aber nicht nur Olivenöl wird produziert, sondern auch Seife und kosmetische Produkte.

|

Ich erzähle dem Vorarbeiter von der alten Ölmühle, die ich vor Jahren in Marokko gesehen habe, von dem Kamel, das immer mit verbundenen Augen im Kreis lief, um die Mühlsteine anzutreiben, von den Männern, die die Maische zwischen die Matten packten und dann mit Muskelkraft das Öl herauspressten. „Komm mit“, sagt er und stiefelt los. In einer kleinen Halle am Rande des langgestreckten Gebäudes steht noch eine Steinmühle. Sie wird schon elektrisch angetrieben. Für heute hat sie ihren Betrieb eingestellt, morgen geht es weiter. „Einige Bauern“, so sagt er, „wollen ihr Öl nur aus dieser Mühle gepresst haben. Dass es teurer ist, stört sie nicht. Sie sagen, das Öl sei einfach besser, weil die Oliven durch die Mühlsteine zerquetscht würden. Das würde man schmecken.“ Ob es wirklich so sei, wollen wir wissen. Er lächelt nur.

Am anderen Ende der langgestreckten Ölmühle arbeiten Frauen. Wir haben leider keine Zeit mehr, dorthin zu gehen. Heute wären wir auch schon zu spät dran. Sie legen Oliven ein. Das ist eine weitere Bestimmung, die Oliven haben, um uns Genuss zu bereiten. Fast das gesamte Olivenöl, das hier produziert wird, bleibt in der Türkei. Gerne würde man in die EU exportieren, aber Spanien, Griechenland und Italien wissen es zu verhindern - solange die Türkei kein EU-Mitglied ist.

Am anderen Ende der langgestreckten Ölmühle arbeiten Frauen. Wir haben leider keine Zeit mehr, dorthin zu gehen. Heute wären wir auch schon zu spät dran. Sie legen Oliven ein. Das ist eine weitere Bestimmung, die Oliven haben, um uns Genuss zu bereiten. Fast das gesamte Olivenöl, das hier produziert wird, bleibt in der Türkei. Gerne würde man in die EU exportieren, aber Spanien, Griechenland und Italien wissen es zu verhindern - solange die Türkei kein EU-Mitglied ist.

|

Sarimsakli liegt südlich des Seytan Sofrasi. Ein herrlicher Sandstrand zieht sich Kilometer weit vor einer ebenso langen Kette von Hotels und Ferienwohnungen. Nun sind die Ferienhäuser leer, die Fensterladen verschlossen. Wie eine Totenstadt wirkt der Ort auf mich. Im Sommer drängen sich hier bis zu einhunderttausend Menschen aus den Städten im Landesinneren, die die heißen Monate hier in ihren Sommerwohnungen verbringen. Jetzt ist es menschenleer. Hunde streichen über die Straße auf der Suche nach einem Happen, der den leeren Magen füllt. Einige Hotels haben noch für durchreisende Busgäste geöffnet. Der Pizzabäcker freut sich über unserem Besuch. Aus der Zeit, als er vor Jahrzehnten in Deutschland gearbeitet hat, hat er einige Sprachbrocken behalten. Er schwitzt, muss er doch Lahmacun wie am Fließband kneten, in den Holzfeuerofen schieben und wieder herausholen. Und wir wollen jetzt auch noch Kebab.

|

Wenn wir gewusst hätten, dass er dazu an den Grillofen im Raum nebenan muss, hätten wir uns mit Lahmacun begnügt. Nun rennt er hin und her, damit weder im Ofen noch auf dem Grill etwas anbrennt. Die Köfte wie die Lahmacun, einer Art Pizza, die mit gewürztem Hackfleisch belegt ist, munden vorzüglich. Mit vielen Wünschen und wiederholtem Händedruck verabschieden wir uns.

|

Zum Scheitan! Karl May in Gestalt von Kara Ben Nemsis lässt grüßen. Wir sitzen beim Teufel zu Tisch. Vor uns liegt die Inselwelt des Golfs von Edremit. Die Abendsonne lässt im Abendlicht die Fenster in Ayvalik und in Alibey aufleuchten, wirft einen langen Schein von Lesbos über den Meeresspiegel zu uns herüber. Weit im Norden ist ganz schwach die Küste bei Assos zu erkennen, während sich im Süden die Sichel der Küstenlinie gen Izmir hinzieht. Tiefer rutscht die Sonne zur Bergkette von Lesbos hin, die fast den ganzen Westen ein nimmt. Rot wird die Sonnenscheibe und rot die Wolkenbänder, die sie umgarnen. Langsam versinkt sie dann in der schwarzen Wolkendecke, die sich von Westen her nähert. Einzelne Fischerboote ziehen ihre Spur hinaus aufs Meer. Die Fähre, die von Lesbos kommt, schickt ihren Sirenenton über die 23 Inseln und Inselchen hinweg nach Ayvalik. Dann ist es wieder still. Die Möwen ziehen tonlos ihre Bahn.

|

Solche Plätze hatten schon immer eine mythische Anziehungskraft. Der „Seytan Sofrasi“, auf Deutsch der „Teufelstisch“, ist die höchste Erhebung bei Ayvalik mit einem fantastischen Blick. Weil sie den hier lebenden Teufel vertreiben wollten, wiegelten die Mönche die Bevölkerung auf. Der Teufel bekam Wind davon und bereitete ein Essen vor, das bei Michelin alle Sterne abgeräumt hätte. Es kam, wie es kommen sollte: Die Menschen machten sich über das Buffet statt über den Teufel her und futterten, was das Zeug hielt. Dem Teufel blieb daher viel Zeit, um über die anderen Inseln davonzueilen. Soweit die Mythologie. Als Beweis gilt der Abdruck, den der Fuß des Teufels im Fels hinterließ. Neben dem Käfig, der über dem Fußabdruck errichtet wurde, hängen Papierstreifen an Büschen und Drähten. Meist sind es die Feuchttücher, die nach dem Essen nebenan im Restaurant zur Reinigung der Finger gereicht werden. Jedes Tüchlein steht für einen Wunsch, der möglichst bald in Erfüllung gehen soll. Ein bisschen Aberglauben muss an einem solchen Ort halt auch sein.