Über die Birkenhainer Straße

1. Etappe

von Hanau bis zum Hufeisen - 32 km

von Hanau bis zum Hufeisen - 32 km

"Altes Neuwirtshaus"

"Altes Neuwirtshaus"

„Gib den Ochsen heute reichlich Futter“, herrscht der Fuhrmann seinen Knecht an, „Morgen stehen steile Anstiege vor uns. Das kostet Kraft.“ Dann reißt er die Tür zum Schankraum auf und ruft hinein „Hey Wirt, einen Humpen Bier und ordentlich Schinken und Brot dazu.“

Das alte Wirtshaus liegt an der mittelalterlichen Handelsstraße entlang des Mains von Amsterdam über Frankfurt nach Wien. Wer es eilig hat, nimmt hier, am „Neuwirtshaus“, den deutlich kürzeren Weg über die Spessarthöhen, die Birkenhainer Straße. Unser Fuhrmann hat es eilig. Seine Ladung, Stoffe aus Brügge, sollen rechtzeitig zur Messe in Prag sein. Da zahlt sich jeder Tag aus, den er einsparen kann. Wir schreiben das Jahr 1152.

Auch ich biege in den Waldweg ein, der von der Bundesstraße B8 abzweigt. Das Wirtshaus gibt es noch, aber es nimmt keine Gäste mehr auf. Als ich in den 80er Jahren nach Hanau kam, war die Ausflugsgaststätte „Altes Neuwirtshaus“ noch in Betrieb. Die Schrift prangt heute noch an Hauswand und Tor, aber der Zapfhahn ist abgeschraubt, das Lachen im Biergarten an lauen Sommerabenden verstummt.

Die ersten Kilometer geht es noch ohne Steigung geradeaus. An einer Lichtung sind Spielgeräte aufgebaut. Eine gewaltige Eiche, als Baumdenkmal gekennzeichnet, spendet den spielenden Kindern Schatten. Im Moment spielt hier niemand. Ein Schild weist auf die Regeln hin, die zurzeit wegen der Corona-Pandemie herrschen. Am Querweg steht eine Reihe weiß getünchter Baumstämme, die auf ein Römerkastell hinweisen, das die römische Grenze vor 1800 Jahren bewachte. Es gibt Hinweise, dass bereits zu dieser Zeit von hier aus ein Weg über den Spessart führte. Die weißen Stämme stehen für den Verlauf des „Limes“, der römischen Grenzbefestigung. Dahinter verlasse ich das römische Reich und tauche in die Wälder Germaniens ein.

Nach der Autobahnbrücke beginnt allmählich der Anstieg. Ich merke es kaum. Links von mir folgt eine Überlandleitung dem Weg, rechts die Grenze zu Bayern. Die „Birkenhainer Straße“ ist schon lange keine richtige Straße mehr. Nur ein Waldweg folgt ihrem einstigen Verlauf. Die Stürme des letzten Winters haben ihre Spuren hinterlassen. Ein Windbruch hat etliche Bäume umgestürzt. Neben mir reihen sich die Masten der Überlandleitung, als wollten sie mich verfolgen. Mir fällt ein alter Grenzstein auf. Über KB für Königreich Bayern ist das Mainzer Rad eingemeiselt. Es steht für den Erzbischof von Mainz. Auf der Rückseite ist KP eingemeiselt für Königreich Preußen und die Sparren der Hanauer Grafen. Hier verlief schon Jahrhunderte, lange bevor es Bayern und Preußen gab, die Grenze zwischen den Mainzern und den Hanauern. Mainz ist zwar weit entfernt, aber auch die Erzbischöfe schätzten das Fleisch der Wildschweine und Hirsche aus dem Spessart.

„Da vorne, den Weg links“ ruft der Fuhrmann dem Knecht zu, der die Ochsen führt. „Die Tiere sollen nochmal kräftig trinken, bevor es richtig hinaufgeht. Hoffentlich geht es uns nicht wie weiland dem Kaiser Barbarossa, dem dort die Räuber auflauerten.“

Der Weg verzweigt sich. Ich folge dem Fuhrmann zur Quelle. Schon bald erreiche ich einen idyllischen Taleinschnitt. Statt entlang der hohen Kiefern in der Niederung radele ich jetzt durch einen lichten Buchenwald. Durch das Blätterdach fällt immer wieder ein Sonnenstrahl und lässt das Wasser im Grund aufblitzen. Das Bächlein plätschert munter, es darf ja bergab. Der Weg ist geteert. Nach ein paar Minuten öffnet sich der Blick. Vor mir liegt ein märchenhafter Waldsee. Bäume spiegeln sich im Wasser. Die großen Blätter von Teichmummeln bedecken die Uferzonen. An seinem Rand liegt die Barbarossa-Quelle. Ein dünner Wasserstrahl kommt aus dem Rohr in der Einfassung. Ich bin nicht alleine. Immer wieder kommen Familien auf dem Fahrrad. Die Quelle ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Der Weg verzweigt sich. Ich folge dem Fuhrmann zur Quelle. Schon bald erreiche ich einen idyllischen Taleinschnitt. Statt entlang der hohen Kiefern in der Niederung radele ich jetzt durch einen lichten Buchenwald. Durch das Blätterdach fällt immer wieder ein Sonnenstrahl und lässt das Wasser im Grund aufblitzen. Das Bächlein plätschert munter, es darf ja bergab. Der Weg ist geteert. Nach ein paar Minuten öffnet sich der Blick. Vor mir liegt ein märchenhafter Waldsee. Bäume spiegeln sich im Wasser. Die großen Blätter von Teichmummeln bedecken die Uferzonen. An seinem Rand liegt die Barbarossa-Quelle. Ein dünner Wasserstrahl kommt aus dem Rohr in der Einfassung. Ich bin nicht alleine. Immer wieder kommen Familien auf dem Fahrrad. Die Quelle ist ein beliebtes Ausflugsziel.

blühende Fingerhüte auf einer Lichtung

blühende Fingerhüte auf einer Lichtung

Nach einer kleinen Pause setze ich meinen Weg fort. Direkt neben der Quelle werde ich auf einem breiten Forstweg bergauf geführt. Es ist der Grenzweg, wie ich einem Hinweis an einem Baum entnehme. Auf Lichtungen strecken Fingerhüte ihre blütengeschmückten Kerzen in die Höhe. Dann stehe ich vor einem, nein, vor zwei Gräben, die den Weg kreuzen. Da muss ich rüber. Mütter mit Kindern sind gerade dabei, das Hindernis zu überwinden.Es sind zwei verwilderte Hohlwege der ursprünglichen Birkenhainer Straße. Die Natur hat sie sich zurückgeholt. Der Wanderweg läuft oberhalb von ihnen auf der anderen Seite. Während die beiden Familien bergab radeln, folge ich ihm bergauf. Anfangs kann ich noch fahren, dann muss ich schieben. Innerlich höre ich den Fuhrmann fluchen. Seine Ochsen hatten hier schwere Arbeit zu leisten. Knorriges Wurzelwerk überzieht den Weg, dazwischen loser Sand. Der Hohlweg ist sumpfig vom letzten Regen. Irgendwer hat mit Ästen einen Übergang gelegt. Ein Mountainbike würde sich über diesen Wegabschnitt freuen, mein Tourenrad nicht. Schließlich erreiche ich an einer Kreuzung die Höhe. Am Wanderwegweiser ist ein Schild angebracht. Ich bin auf dem Schäferberg angekommen, 250 Meter über NN. Standen seit dem Start am Neuwirtshaus immer wieder einzelne Grenzsteine am Wegesrand, so ist hier eine ganze Sammlung aus mehreren Jahrhunderten zu sehen.

|

Ich bin nun 128 Höhenmeter über dem Startpunkt am Neuwirtshaus. Für die Ochsen war es kein leichter Weg und sie freuten sich sicher auf eine Verschnaufpause am Hof Trages, der vor mir liegt. Der Weg dorthin führt über einen Höhenweg, der nun ohne weitere Steigung und Hindernisse verläuft. Anfangs ein ausgetretener Fußweg zwischen Hecken und Brombeerbüschen wird es später ein komfortabler Forstweg. Junge Brombeertriebe streicheln meine Waden. Ihre Stacheln sind noch weich und ungeübt.

|

"Hör zu," sagt der Fuhrmann zu seinem Knecht: "Um den Hof Trages rankt sich ein schauriges Ereignis. Vor Jahrhunderten geriet der Besitzer durch ein schweres Schicksal, das jeden von uns treffen kann, in große Not. Er versprach, eine Kapelle zu bauen, wenn er in seinem Anliegen erhört würde. Ihm ward von göttlicher Stelle geholfen. Doch wie so oft im Leben geriet sein Versprechen in Vergessenheit. Doch merke dir: Die göttliche Stelle vergisst nicht. Deshalb muss er seit seinem Tod zur Strafe jede Nacht auf einem weißen Pferd den Platz umreiten, an dem die Kapelle errichtet werden sollte. Die Dörfler selbst haben mir erzählt, dass sie ihn öfters auf dem Schimmel umher geistern sehen. Daher wollen wir auf dem Hof Trages lieber nicht übernachten."

|

Clemens Brentano, die Brüder Grimm, Achim von Arnim und andere Romantiker hatten schon vor 200 Jahren als Gäste der Familie von Savigny keine Angst vor dem geisternden Reiter. Sie trafen sich immer wieder auf dem Hof zu fröhlichen Festen. Der Hof Trages, dessen Geschichte bis vor das 9. Jahrhundert zurückreicht, gehört heute immer noch der adligen Familie. Aber statt der abendlichen Melodie wohlformulierter Worte von Dichterfürsten klingen heutzutage die Gläser der Golfspieler im Clubhaus.

Um die Geschichte des hessischen Schimmel-Reiters zu beenden sei gesagt, dass sich schließlich einer seiner Nachfahren erbarmte und die Kapelle erbaute. Nun hat der Treulose im Grab seine Ruhe gefunden und niemand braucht nächtens mehr Angst vor dem Schimmel-Reiter zu haben.

Um die Geschichte des hessischen Schimmel-Reiters zu beenden sei gesagt, dass sich schließlich einer seiner Nachfahren erbarmte und die Kapelle erbaute. Nun hat der Treulose im Grab seine Ruhe gefunden und niemand braucht nächtens mehr Angst vor dem Schimmel-Reiter zu haben.

Hinter dem Hofgut kreuzt die Straße vom Kinzigtal zum Kahlgrund meinen Weg. Auf der weiteren Wegstrecke wird mich Cafer begleiten. Links von uns öffnet sich ein weites Tal, in dem vereinzelt Ortschaften liegen. Sie gehören alle zur Gemeinde Freigericht. Ihr Name steht im Zusammenhang mit dem räuberischen Überfall auf Kaiser Barbarossa an der Barbarossa-Quelle. Der Rotbart war nur von wenigen bewaffneten Männern begleitet, als er aus dem Hinterhalt überfallen wurde. Seine Leute schlugen sich tapfer. Aber angesichts der feindlichen Übermacht hätte das Scharmützel für den Kaiser einen unglücklichen Ausgang genommen, wären nicht die Bewohner der naheliegenden Hohe Mark zu Hilfe herbeigeeilt. Zum Dank erhob er sie zu freien kaiserlichen Untertanen, die keine anderen Abgaben entrichten mussten als nur einen Wagen Heu jährlich, dazu einen lebenden Hahn. Deshalb heißt die Hohe Mark seit dieser Zeit Freigericht und die Quelle trägt folgerichtig den kaiserlichen Beinamen. Das ist zumindest ein Erklärungsversuch für den Namen „Freigericht“, den ich in verschiedenen Quellen gefunden habe.

etwas versteckt steht das Schwedenkreuz

etwas versteckt steht das Schwedenkreuz

An dieser Stelle weicht der ausgeschilderte Weg von dem tatsächlichen Verlauf der Birkenhainer Straße ab. Der Wanderweg führt in einem Bogen weiter durch den Wald. Wir folgen der Landstraße, die ein Stück auf der alten Trasse liegt. Es geht für ein paar hundert Meter hurtig bergab. Dort, wo die Straße rechts nach Albstadt abknickt, rolle ich schnurgeradeaus weiter in einen Feldweg hinein und auf eine kleine Kuppe zu, die Heiligenhöhe. Dahinter lauert in dunklem Grün ein langgestreckter Höhenzug, unser nächstes Ziel. Auf der Kuppe selbst kreuzen sich zwei Wege an einem kleinen verwitterten Bildstock. Das "Schwedenkreuz" wurde im Jahre 1608 vom örtlichen Vogt errichtet. Das Warum ist nicht mehr bekannt. 23 Jahre später, im Dreißigjährigen Krieg, zogen schwedische Truppen hier vorbei, um Hanau zu erobern. Aus der Eroberung Hanaus wurde nichts. Aber die Erinnerung der Menschen an die plündernden und brandschatzenden Söldner der Schweden hat dem Bildstock wohl seinen heutigen Name verliehen. Die Birkenhainer Straße war nicht nur eine Handelsstraße, sondern auch immer eine Heerstraße. Der schöne Rundumblick von hier oben fesselt mich.

|

Ein Motorgeräusch schreckt mich auf. Jetzt lerne ich die moderne Form des Gassi-Gehens kennen. Es begann wohl damit, dass das ältere Töchterlein zu Mutti sagte: „Komm lass uns wieder mit Bello Gassi fahren.“ Der Hintergedanke: Selbst am Steuer des knatternden Quads unter der Obhut von Mutti sitzen zu dürfen. Bello läuft neben her, an langer Leine selbstverständlich; Ordnung muss sein. Für mich ist das so überflüssig wie ein Kropf.

|

rechts der Anstieg zur Spessart-Höhe

rechts der Anstieg zur Spessart-Höhe

Ich kann das Rad nun rollen lassen. Es geht bergab. Während der Radweg an einer kleinen Wegkreuzung auf bequemem Feldweg nach Neuses hineinführt, läuft die Birkenhainer Straße über einen kurzen, aber steilen Fußweg geradeaus hinunter zur Landstraße. Wir überqueren sie und habe alsbald den Fuß des Bergrückens erreicht. Dahinter beginnt ganz sachte der nächste größere Anstieg. Ein Radwegweiser will mich auf die Mountainbikestrecke lotsen. Doch ich verzichte, als ich außer Reifenspuren kein weiteres Anzeichen eines Weges erkenne.

Es ist still in diesem Tälchen. Gemütlich fahren wir an einem Fischteich vorbei. Dann knickt die Birkenhainer Straße im spitzen Winkel ab. Jetzt geht es richtig hoch. Dieser Wegabschnitt ist zumindest etwas besser als der Mountainbike-Trail. An der Neuser Schutzhütte lege ich eine Pause ein. Mein Körper ruft nach dem steilen Aufstieg nach Flüssigkeit, die ich ihm gerne zukommen lasse. Wir haben den Berggrat erreicht. Die mittelalterlichen Fernstraßen führten stets über die Bergrücken, weil die Flusstäler damals sumpfig waren und sie auf der Berghöhe besser gegen räuberische Überfälle gesichert werden konnten.

Es ist still in diesem Tälchen. Gemütlich fahren wir an einem Fischteich vorbei. Dann knickt die Birkenhainer Straße im spitzen Winkel ab. Jetzt geht es richtig hoch. Dieser Wegabschnitt ist zumindest etwas besser als der Mountainbike-Trail. An der Neuser Schutzhütte lege ich eine Pause ein. Mein Körper ruft nach dem steilen Aufstieg nach Flüssigkeit, die ich ihm gerne zukommen lasse. Wir haben den Berggrat erreicht. Die mittelalterlichen Fernstraßen führten stets über die Bergrücken, weil die Flusstäler damals sumpfig waren und sie auf der Berghöhe besser gegen räuberische Überfälle gesichert werden konnten.

An einem Abzweig folge ich dem Wegweiser zum „Fernblick“. Der Abstecher muss sein. Ein stählerner Aussichtsturm lädt oberhalb einer tiefgezogenen Lichtung zu einem fantastischen Ausblick nach Nordwesten ein. Und für leibliche Genüsse steht nebenan ein Ausflugslokal. Uns zieht es weiter, weiter bergauf. Mit einem Gedenkstein am Weg erinnern Jagdfreunde an ihren Kollegen, der sie hier „viel zu früh“ verlassen hat. Solche Formulierungen machen mich nachdenklich. War es ein Jagdunfall, war es ein Unwetter oder gar ein Herzinfarkt, der ihm das Leben genommen hat? Seine Kameraden haben auf jeden Fall für sein Gedenken nicht geknausert. Ich nutze den Moment der Besinnung, um nochmals gut durchzuatmen, denn wir haben die eigentliche Höhe immer noch nichterreicht.

"Nur noch eine halbe Stunde, dann werden wir es bis zum Frohnbügel geschafft haben. Treib die Ochsen an, bald sind wir auf der Höhe. Dort bleiben wir über Nacht.“, ruft er dem Knecht zu und freut sich insgeheim schon auf den Krug Bier zum Abschluss des Tages. Aber schau nicht in den Teufelsgrund. Einst hörte ein Jäger im Wirtshaus erzählen, dass sich im Teufelsgrund einige Hütten befänden, die von geheimnisvollen Wesen bewohnt wären. Der Jäger meinte aber, dass er sich im hohen Spessart nicht vor dem 'Wilden Jäger' fürchte und jetzt auch nicht vor diesen Wesen. Als er später im Wald unterwegs war, brach ein mächtiges Unwetter los. Es war ein Unwetter, so sage ich dir, wie du es noch nie erlebt hast: Der Wind heulte, die Blitze jagten zu Boden, der Regen fiel in Strömen vom Himmel und es wurde so dunkel, dass er in Gefahr war, einen Abhang herunterzustürzen. Solch ein Unwetter kann nur vom Leibhaftigen kommen.“ Schnell bekreuzigt er sich, und höre: „Der Jäger erinnerte sich an die leeren Hütten und suchte gleich in der ersten Zuflucht. Er schlief bald ein. Um Mitternacht erwachte er von einem Geräusch. Die ganze Hütte war voller erboster Zwerge. Sie boxten, bissen und kratzten ihn und ließen nicht eher von ihm ab, bis der Morgen graute. Sein Haar ist in dieser Nacht vor tiefem Schrecken schneeweiß geworden. Höre auf die Menschen in den Dörfern, mein Knecht, sonst geht es dir wie jenem Jäger.“

Glaube und Aberglaube saßen in den Köpfen der Menschen schon immer nah beieinander und Teufel wie Geister waren stets gut, um Unerklärliches glaubhaft zu machen. Die Dörfer des Spessarts sind voller Sagen, die sich die Menschen in früheren Jahrhunderten an den langen Winterabenden erzählten.

Glaube und Aberglaube saßen in den Köpfen der Menschen schon immer nah beieinander und Teufel wie Geister waren stets gut, um Unerklärliches glaubhaft zu machen. Die Dörfer des Spessarts sind voller Sagen, die sich die Menschen in früheren Jahrhunderten an den langen Winterabenden erzählten.

der Frohnbügel

der Frohnbügel

Vor mir taucht das abseits gelegene Wirtshaus „Frohnbügel“ auf. Ich bin inzwischen auf 350 Meter über NN angekommen. Das Gasthaus gehört zu einem Bauernhof, der am Waldrand liegt. Viehweiden ziehen sich bis in den Teufelsgrund hinunter. Der Frohnbügel wurde schon 1269 urkundlich erwähnt, als er aus dem Besitz der Mainzer Erzbischöfe zur Abtei Seligenstadt wechselte. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt bedeutet der Name „Herrenhügel“. Ob zum Hof schon damals ein Wirtshaus gehörte, entzieht sich meiner Kenntnis, passt aber gut zur Birkenhainer Straße. Das heutige Gasthaus wurde 1905 eröffnet. Auf Postkarten von 1914 wird der Gasthof Frohnbügel als Kurort (!) ausgewiesen. Die Gastwirte warben mit selbstgekeltertem Apfelwein und einer „Milchkur“. So haben sie Kurgäste aus den Städten wie Frankfurt angezogen, die aus dem Großstadttrubel heraus in die Natur wollten. Das war zu dieser Zeit beim städtischen Großbürgertum sehr beliebt. Heute nennt man solche Menschen Touristen. Das Tor ist verschlossen. Mich will man heute wohl nicht als Gast haben.

|

Während der Wald hinter mir zu Hessen gehört, liegt der Hof auf bayerischem Gebiet. Weit reicht der Blick über den Teufelsgrund hinaus in den Spessart hinein. Immer am Waldrand entlang geht es weiter mit Blick auf die bayerische Landschaft. Ein Sturm hat im Wald ein gutes Dutzend Bäume entwurzelt. Große Buchen haben kleinere mit zu Boden gerissen. Es herrscht Chaos im Wald. Auf meinem bisherigen Weg habe ich immer wieder solche Windbruchschneisen gesehen.

|

Schließlich erreichen wir Geiselbach. Der Ort liegt auf einem Sattel zwischen dem hessischen Freigericht und dem bayerischen Mömbris. Schon zur Keltenzeit müssen hier in einem Birkenhain Wege aus verschiedenen Richtungen zusammengetroffen sein, wie zahlreiche Funde berichten. Diesem Waldstück verdankt die Birkenhainer Straße ihren Namen. Geiselbach selbst wird schon im Jahr 1250 in einer Urkunde erwähnt, in der es um den Streit zwischen dem Grafen von Hanau und den Brüdern von Ranneberg um Rechte und Besitz im Ort geht. Geiselbach gehörte als Teil des Amtes Alzenau bis zum Jahr 1816 zu Hessen. Dann fiel die ganze Region im Rahmen einer Grenzbereinigung an das Königreich Bayern. Spannend, was ich so im Laufe dieser Radtour alles erfahre.

Weiter führt der alte Straßenverlauf über eine Kuppe, während die moderne Landstraße einen bequemeren Weg nimmt. Am Abzweig zum Westerngrund soll es den „Judenbron“ geben, eine Viehtränke, deren Reste man noch sehen könne. Die jüdischen Viehhändler aus Gelnhausen mussten einen eigenen Weg, abseits der Christen, nehmen, wenn sie im Kahlgrund Vieh kaufen wollten. Die Viehtränke liegt an diesem Weg. Ich suche aber vergeblich einen Hinweis darauf.

„Dresch auf die Ochsen ein, sei nicht so scheu!“, bekommt der Knecht zum wiederholten Mal zu hören. „Siehst du nicht, wie steil es hier ist? Wie sollen wir da hochkommen, wenn die Ochsen nicht kräftig ziehen? Die sind genauso faul wie du, wenn es den Berg hinaufgeht.“ Unwirsch schwingt er selbst den Stock und haut auf das Hinterteil der Zugtiere ein. Vier Ochsen ziehen sein Gespann, das ist auf diesem Weg auch nötig.

Wir müssen gehörig in die Pedale treten, um den Anstieg zu bewältigen. Einhundertzwanzig Höhenmeter sind auf kurzer Entfernung zu überwinden. Auf höchster Unterstützungsstufe und im ersten Gang komme ich an eine Waldkreuzung. Fünf Wege treffen sich hier: drei bequeme Forstwege und zwei Wanderwege. Neben mir geht es auf einem Wanderweg zum Hohen Berg weiter. Das B für die Birkenhainer Straße hängt am Baum gegenüber, an dem zweiten Wanderweg. Es ist der einzige, der bergauf führt, gespickt mit Steinen und Wurzelwerk, ideal für Powerwanderer. Wir entscheiden uns nach einem intensiven Blick auf die Karte für den mittleren Forstweg. Da können wir uns etwas erholen. Noch sind wir nicht auf der Bergkuppe angelangt.

„Dresch auf die Ochsen ein, sei nicht so scheu!“, bekommt der Knecht zum wiederholten Mal zu hören. „Siehst du nicht, wie steil es hier ist? Wie sollen wir da hochkommen, wenn die Ochsen nicht kräftig ziehen? Die sind genauso faul wie du, wenn es den Berg hinaufgeht.“ Unwirsch schwingt er selbst den Stock und haut auf das Hinterteil der Zugtiere ein. Vier Ochsen ziehen sein Gespann, das ist auf diesem Weg auch nötig.

Wir müssen gehörig in die Pedale treten, um den Anstieg zu bewältigen. Einhundertzwanzig Höhenmeter sind auf kurzer Entfernung zu überwinden. Auf höchster Unterstützungsstufe und im ersten Gang komme ich an eine Waldkreuzung. Fünf Wege treffen sich hier: drei bequeme Forstwege und zwei Wanderwege. Neben mir geht es auf einem Wanderweg zum Hohen Berg weiter. Das B für die Birkenhainer Straße hängt am Baum gegenüber, an dem zweiten Wanderweg. Es ist der einzige, der bergauf führt, gespickt mit Steinen und Wurzelwerk, ideal für Powerwanderer. Wir entscheiden uns nach einem intensiven Blick auf die Karte für den mittleren Forstweg. Da können wir uns etwas erholen. Noch sind wir nicht auf der Bergkuppe angelangt.

Dort, wo der Forstweg wieder auf die Birkenhainer Straße trifft, biegen wir auf den Wanderweg ein. Schnurgeradeaus führt der Weg hinauf. Es sind nur noch wenige Höhenmeter bis zum „Franzosenkopf“. Das können wir über diesen Weg bewältigen. Gesagt, getan. Und so biegen wir vom komfortablen Forstweg ab. Es holpert und klappert. Ich sitze gebeugt auf dem Rad, konzentriert auf die Fahrspur unter mir. Der Vorderreifen sucht sich seinen Weg zwischen Wurzeln, Wasserrinnen und kopfpflastergroßen Steinen. Es sind die Reste des mittelalterlichen Straßenbelages, der den Hufen der Ochsen und den eisenbereiften Wagenräder am steilen Berg Halt geben sollte. Endlich wird der Weg flach. Vor mir erhebt sich ein trockener Baumstumpf: „481 m über NN“. Wir haben die Kuppe des Franzosenkopfes erreicht.

Geschichtsschreiber im letzten Jahrhundert glaubten, der Name sei auf Napoleon Bonaparte zurückzuführen, der mit seinem Heer auf dem Weg nach Russland hier ein Geschütz zur Sicherung der Straße stationiert habe. Am Fuß des Hohen Berges gibt es als weiteres Indiz für diese Vermutung den sogenannten Franzosenhügel, der ein Massengrab sein soll, und am Ortsrand von Geiselbach das Franzosengärtchen, das auch ein Friedhof sein soll. Doch dann fanden sie Flurkarten aus dem 18. Jahrhundert, auf denen schon lange vor der Zeit von Napoleon der Name eingezeichnet ist. Bekannt ist auch, dass Franzosen schon im 15. Jahrhundert als Glasmacher in diese Region gekommen sind. Vielleicht geht der Name auf die französischen Handwerker zurück, die schon im 15. Jahrhundert als Glasmacher in diese Region gekommen sind. Letztendlich ist bis heute der Ursprung des Namens „Franzosenkopf“ nicht geklärt.

Geschichtsschreiber im letzten Jahrhundert glaubten, der Name sei auf Napoleon Bonaparte zurückzuführen, der mit seinem Heer auf dem Weg nach Russland hier ein Geschütz zur Sicherung der Straße stationiert habe. Am Fuß des Hohen Berges gibt es als weiteres Indiz für diese Vermutung den sogenannten Franzosenhügel, der ein Massengrab sein soll, und am Ortsrand von Geiselbach das Franzosengärtchen, das auch ein Friedhof sein soll. Doch dann fanden sie Flurkarten aus dem 18. Jahrhundert, auf denen schon lange vor der Zeit von Napoleon der Name eingezeichnet ist. Bekannt ist auch, dass Franzosen schon im 15. Jahrhundert als Glasmacher in diese Region gekommen sind. Vielleicht geht der Name auf die französischen Handwerker zurück, die schon im 15. Jahrhundert als Glasmacher in diese Region gekommen sind. Letztendlich ist bis heute der Ursprung des Namens „Franzosenkopf“ nicht geklärt.

|

Nach kurzer Rast und einem Erinnerungsfoto, steuern wir jetzt den Hufeisenplatz an. Dazu müssen wir bergab. Dieser Weg ist keinen Deut besser. Zeitweise schiebe ich mein Rad, damit ich nicht stürze. Aber ich wollte es ja so. Irgendwo im Wald kreischt eine Kettensäge. Langsam nähere ich mich dem Hufeisenplatz. Tiefe Reifenspuren einer schweren Arbeitsmaschine sind in den Boden eingegraben, zwingen mich wieder zum Absteigen. Dann kommt das Fahrzeug auf mich zu. Der Arbeiter ist so nett, zu warten, bis ich an ihm vorbei bin. Das Gerät ist wirklich gewaltig. Ich beobachte ihn während meiner Mittagspause dabei, wie er die auf Maß geschnittenen Baumstämme zu sauberen Stapeln auftürmt. Weiter oben sind seine Kollegen dabei, das Chaos umgestürzter Bäume in der Schneise, die ein Wintersturm geschlagen hat, aufzuräumen.

|

Auf einer kleinen Insel mitten auf dem Platz rasten wir. Freundlicherweise wurden hier Bänke mit Tischen aufgestellt. Von allen Seiten führen Wege auf diesen Platz. Ich beginne zu zählen. Elf sind es an der Zahl. Der Platz wird auch Place d'Étoile genannt, so wie der berühmte Platz in Paris. Man glaubte lange Zeit, dass hier im Mittelalter eine Schmiede gestanden hat. Sicher gab es großen Bedarf, um Wagen nach der Strapaze über den Franzosenkopf wieder herzurichten und Pferde zu beschlagen. Aber trotz intensiver Suche wurde bis dato keine Spur einer Schmiede gefunden. Ich versuche es auch nicht.

Immer wieder kreuzen sportliche Radfahrer den Platz. Wir sind auf 400 Meter über NN. Nördlich liegt Gelnhausen, gut 300 Höhenmeter niedriger. Auch einige Wanderer haben heute ihr Auto hier abgestellt. Mein Blick sucht in dem Bündel der Wege den richtigen. Schließlich bleibe ich bei einem sich verzweigenden Forstweg hängen. So wie die Gabelung weiterläuft, bin ich gleich an ein Gleichnis aus de Matthäus-Evangelium erinnert: „Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt; … . und der Weg ist schmal, der zum Leben führt.“ Nur, dass hier der Weg zum Leben mal wieder bergauf führt und der Weg in die Verdammnis schön eben verläuft. Drum denn, ich will zum Leben!

2. Etappe

vom Hufeisen bis nach Gemünden – 50 km

vom Hufeisen bis nach Gemünden – 50 km

Start zur zweiten Etappe (Foto R.Lorenz)

Start zur zweiten Etappe (Foto R.Lorenz)

Ein Dankeschön an Renate, die uns am Morgen an den Hufeisen-Platz zum Start zur 2. Etappe gebracht hat. Wir halten uns nicht lange auf und fahren los. Was sich von Weitem wie ein sanfter Anstieg ansieht, entpuppt sich als immer heftigere Steigung hinauf auf den Glasberg Nr.1. Eine schnelle Abfahrt belohnt uns abschließend. Nochmals eine kleine Anhöhe, dann rollen wir auf die Wegekreuzung Fiebighohle zu. Wir sind jetzt 446 Meter hoch.

Der Regen der letzten Tage hat seine Spuren hinterlassen. Den Weg um die Pfützen in der Fahrrinne haben schon andere vor uns gespurt. Das Wasser hat aber auch Sand heruntergespült. Zum Glück ist er durch die Feuchtigkeit noch fest genug, sodass wir fast mühelos den Anstieg zum Menschenkopf schaffen.

Der Regen der letzten Tage hat seine Spuren hinterlassen. Den Weg um die Pfützen in der Fahrrinne haben schon andere vor uns gespurt. Das Wasser hat aber auch Sand heruntergespült. Zum Glück ist er durch die Feuchtigkeit noch fest genug, sodass wir fast mühelos den Anstieg zum Menschenkopf schaffen.

„Hey Knecht, halte dich jetzt nah am Wagen, sonst holt dich der Kopf im Baum. Huckelheimer haben mir vor Jahren erzählt, dass irgendwo dort hinten in einem hohlen Baum ein Menschenkopf versteckt sei. Wer ihm zu nahe kommt, der wird ..., na, das will ich dir lieber nicht sagen, also bleibe eng am ersten Ochsen und sorge dafür, dass wir heil hochkommen.“

Und wie auf Zuruf erscheint vor mir ein hoher Baumstumpf, mit Löchern und Pilzen reich beschert. Ob da wohl der Kopf eines Menschen drinnen ruht? Aus solchen Begegnungen sind in früheren Zeiten Sagen und Mythen entstanden. Der Menschenkopf, die wahre Herkunft seines Namens liegt im Dunkeln der Geschichte, liegt oberhalb vom Westerngrund. Die Europäische Union hat eine geographische Mitte. Mit jedem Zugang oder Abgang eines Mitglieds wird sie neu ermittelt. Im Westerngrund lag sie von 2014 bis zum 31. Januar 2020. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU ist die Mitte jetzt weiter nach Osten gewandert, in die Nähe von Würzburg. Unsere Radwanderung geht auch weiter Richtung Osten.

Und wie auf Zuruf erscheint vor mir ein hoher Baumstumpf, mit Löchern und Pilzen reich beschert. Ob da wohl der Kopf eines Menschen drinnen ruht? Aus solchen Begegnungen sind in früheren Zeiten Sagen und Mythen entstanden. Der Menschenkopf, die wahre Herkunft seines Namens liegt im Dunkeln der Geschichte, liegt oberhalb vom Westerngrund. Die Europäische Union hat eine geographische Mitte. Mit jedem Zugang oder Abgang eines Mitglieds wird sie neu ermittelt. Im Westerngrund lag sie von 2014 bis zum 31. Januar 2020. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU ist die Mitte jetzt weiter nach Osten gewandert, in die Nähe von Würzburg. Unsere Radwanderung geht auch weiter Richtung Osten.

|

Vom Menschenkopf rollen wir mit leichtem Gefälle fast schnurgeradeaus weiter. Alle gut hundert Meter steht ein Grenzstein. Man hat es damals mit der Grenzmarkierung sehr genau genommen. Neben den Initialien KP und KB ist auch die Jahreszahl 1870 in den Stein gemeiselt, sowie eine laufende Nummer. In den Jahren 1870 bis 1872 sind die Grenzsteine neu nummeriert und zum Teil erneuert worden. Ein Stein ist knallorange markiert. Bei Forstarbeiten wurde er jüngst übersehen und umgestoßen. Ob er nur als Warnung für weitere Forstarbeiten oder zur Wiederaufrichtung markiert wurde? Ich weiß es nicht.

|

|

Wieder kommt nach einem Abzweig ein Anstieg. Unser Weg führt uns halt nicht nach dem besten Weg, sondern nach der immer einen Richtung: nach Osten. Die nächste Kuppe ist nicht weit. Sie liegt direkt vor uns. Knorriges Wurzelwerk, kantige Steine, tiefe Querrinnen und Äste, die der Wind von den Baumkronen gerissen und auf den Weg geworfen hat, erschweren das Vorwärtskommen. Der Wald ist licht. Ich kann hier gut erkennen, dass wir auf dem Bergkamm fahren. Rechts und links geht es steil ins Tal. Mehrere Hohlwege erkenne ich, die neben unserem Weg ins Gelände eingegraben sind. Alle, außer dem unsrigen, sind wieder von der Natur zurückerobert. Wir haben den Glasberg Nr.2 erreicht.

Huckelheim, das rechter Hand im Tal liegt, trägt zwei Bergwerkshämmer in seinem Wappen. Die Erzbischöfe von Mainz waren eigentlich nur an dem reichlich vorhandenem Wild im Spessart interessiert. |

|

Der Reichtum an Erz, Wasser, Holz und Sand interessierte sie weniger. Die Glasmacher in Huckelheim waren geduldet, mehr nicht. Die Jagd war ein adliges Plaisir und die Einladung zum anschließenden Festschmaus sehr begehrt. Da störte das einfache Volk. Siedlungen mit festen Häusern waren weitestgehend verboten, die Köhler ebenso wie die Glasmacher und die Bergleute in den Kobaldstollen in Huckelheim durften keine festen Häuser bauen. Zur Jagdsaison mussten sie sogar die Gegend verlassen. Noch heute ist der hohe Spessart auf bayerischer Seite schwach besiedelt. Das Huckelheimer Wappen ist eine posthume Erinnerung an die Zeit des Bergbaus.

|

So hat sich ein flämischer Maler einen Räuberüberfall vorgestellt.

So hat sich ein flämischer Maler einen Räuberüberfall vorgestellt.

„Du Hasenfuß. Du faselst schon den ganzen Tag von Räubern, als hättest du Angst vor ihnen.“, herrscht der Fuhrmann seinen Knecht an. „Räuber? Ich kenne keine Räuber! Ich kenne nur Gesindel, das sich zusammenrottet und meinen Geldsack will. Doch nicht mit mir! Knüppel aus dem Sack und feste druff. Eine andere Sprache verstehen die nicht. Siehst du den Knüppel hier am Wagen? Ich frage nicht erst, ich haue drauf, wenn mir so ein zwielichtiger Geselle zu nahe an den Wagen kommt. Aber das wissen die. Wir Frammersbacher sind dafür bekannt, dass wir keine Angst haben und uns zu wehren wissen!“

Die Dörfer im Spessart sind voll mit Geschichten von Räubern wie „Peter von Orb“, „Hessen-Martin“, „Kleiner Johann“, Köhlers Andes“ oder „Rother Hann-Adam“. Freiwillig wurde niemand zum Gesetzlosen. Die Romantik des Räuberlebens, wie in Schillers „Räuber“ oder im Film „Das Wirtshaus im Spessart“ mit Liselotte Pulver liegt vom wahren Leben dieser Menschen so weit entfernt wie der Mond von der Erde. Sie waren Ausgegrenzte, Verstoßene, Geflohene, Deserteure, Heimatlose, Entwurzelte. Wer einmal aus der Gesellschaft ausgestoßen war, hatte keine Chance mehr, ein „Heimatrecht“ in einer Gemeinde zu erhalten. Nur wer dieses Recht besaß, durfte in einer Gemeinde sesshaft sein. So zogen sie durch das Land, arbeiteten mal als Tagelöhner, mal als Hausierer, bettelten am Straßenrand oder brachen des Nachts in eine Speisekammer ein. Manchmal schlossen sie sich auch zu einer Bande zusammen, um die Kutsche eines Adligen auszurauben oder einen Fuhrmann. Sie lebten in Armut und wussten heute nicht, wo sie morgen etwas zu essen herbekommen. Der Spessart war bis ins 19. Jahrhundert hinein fast menschenleer, ein Jagdrevier, so groß wie das Saarland. Seine dunklen Wälder boten den ausgegrenzten Menschen Unterschlupf. Die Büttel der Grafen durften die Grenze zwischen der Grafschaft Hanau und dem Gebiet der Erzbischöfe von Mainz nicht übertreten. So konnten sich viele Räuber dem Arm des Gesetzes durch Grenzüberschreitung entziehen, was an ihrer Armut und ihrem Hunger jedoch nichts änderte. Frauen hatten es besonders schwer. Waren sie einmal ausgestoßen, dann blieb ihnen nur rechtlose Unterwerfung oder Prostitution. Wie schnell wurde eine Frau, die sich Kenntnisse der Heilkunde angeeignet hatte, durch Neid und Missgunst zur Hexe gestempelt. Das Räuberwesen blieb immer männlich. Erst Anfang des neunzehnten Jahrhunderts mit der Neuordnung Deutschlands und der Straffung des Staatsapparates fand es sein Ende. Schätzungen zufolge lebten im Mittelalter gut 15 Prozent der Bevölkerung auf der Straße. Der 1811 gefangengenommene Spessarträuber Peter Eichler alias Hainstadter Peter beschreibt sein Leben mit eigenen Worten am besten: "Was hat das Leben im Freien für mich einen Wert ... - In keinem Ort geduldet, höchstens über Nacht. - Muss täglich wandern, ohne zu wissen, wo ich abends meinen Kopf hinlege. - Habe nichts zum Leben, kein Geld, mich zu kleiden. Muss betteln oder stehlen.“

Die Dörfer im Spessart sind voll mit Geschichten von Räubern wie „Peter von Orb“, „Hessen-Martin“, „Kleiner Johann“, Köhlers Andes“ oder „Rother Hann-Adam“. Freiwillig wurde niemand zum Gesetzlosen. Die Romantik des Räuberlebens, wie in Schillers „Räuber“ oder im Film „Das Wirtshaus im Spessart“ mit Liselotte Pulver liegt vom wahren Leben dieser Menschen so weit entfernt wie der Mond von der Erde. Sie waren Ausgegrenzte, Verstoßene, Geflohene, Deserteure, Heimatlose, Entwurzelte. Wer einmal aus der Gesellschaft ausgestoßen war, hatte keine Chance mehr, ein „Heimatrecht“ in einer Gemeinde zu erhalten. Nur wer dieses Recht besaß, durfte in einer Gemeinde sesshaft sein. So zogen sie durch das Land, arbeiteten mal als Tagelöhner, mal als Hausierer, bettelten am Straßenrand oder brachen des Nachts in eine Speisekammer ein. Manchmal schlossen sie sich auch zu einer Bande zusammen, um die Kutsche eines Adligen auszurauben oder einen Fuhrmann. Sie lebten in Armut und wussten heute nicht, wo sie morgen etwas zu essen herbekommen. Der Spessart war bis ins 19. Jahrhundert hinein fast menschenleer, ein Jagdrevier, so groß wie das Saarland. Seine dunklen Wälder boten den ausgegrenzten Menschen Unterschlupf. Die Büttel der Grafen durften die Grenze zwischen der Grafschaft Hanau und dem Gebiet der Erzbischöfe von Mainz nicht übertreten. So konnten sich viele Räuber dem Arm des Gesetzes durch Grenzüberschreitung entziehen, was an ihrer Armut und ihrem Hunger jedoch nichts änderte. Frauen hatten es besonders schwer. Waren sie einmal ausgestoßen, dann blieb ihnen nur rechtlose Unterwerfung oder Prostitution. Wie schnell wurde eine Frau, die sich Kenntnisse der Heilkunde angeeignet hatte, durch Neid und Missgunst zur Hexe gestempelt. Das Räuberwesen blieb immer männlich. Erst Anfang des neunzehnten Jahrhunderts mit der Neuordnung Deutschlands und der Straffung des Staatsapparates fand es sein Ende. Schätzungen zufolge lebten im Mittelalter gut 15 Prozent der Bevölkerung auf der Straße. Der 1811 gefangengenommene Spessarträuber Peter Eichler alias Hainstadter Peter beschreibt sein Leben mit eigenen Worten am besten: "Was hat das Leben im Freien für mich einen Wert ... - In keinem Ort geduldet, höchstens über Nacht. - Muss täglich wandern, ohne zu wissen, wo ich abends meinen Kopf hinlege. - Habe nichts zum Leben, kein Geld, mich zu kleiden. Muss betteln oder stehlen.“

„Fuhrmann, hol deinen Knüppel raus, da vorne kommen die Räuber!“ Der Fuhrmann lacht: „Du dummer Gesell, die Schwarzen dort sind Köhler. Die machen dir nichts und mir erst recht nicht. Sie sind arm, aber rechtschaffen. Halt die Ochsen an. Wir geben ihnen etwas Wasser zum Trinken. Vielleicht haben sie auch Neuigkeiten für uns.“

Der Austausch von Neuigkeiten über die Wegbeschaffenheit, vorausfahrende Fuhrwerke, über neu eingestellte Förster und Büttel war in diesen Handy- und Internetlosen Zeiten sehr wichtig, gerade in solch einer menschenleeren Gegend.

Der Austausch von Neuigkeiten über die Wegbeschaffenheit, vorausfahrende Fuhrwerke, über neu eingestellte Förster und Büttel war in diesen Handy- und Internetlosen Zeiten sehr wichtig, gerade in solch einer menschenleeren Gegend.

„Schieb! Schieb so stark du kannst. Hilf den Ochsen, du dummer Kerl. Gleich haben wir den Eselsweg erreicht, da machen wir Rast. Vielleicht treffen wir dort den Karl, er wollte auf mich warten. Karl kommt jeden zweiten Donnerstag mit seiner Salzfuhre von Bad Orb nach Miltenberg an der Kreuzung vorbei.“, hört der Knecht seinen Fuhrmann von vorne rufen. Er bemüht sich redlich, dem Wagenrad noch weiteren Schwung zu geben, damit sie den Anstieg schaffen. „Warum muss er auch unbedingt über die Birkenhainer?“, brummelt er vor sich hin, „Im Main-Tal ist der Weg flach und ohne solche Plackerei. Vielleicht such ich mir in Gemünden einen anderen Fuhrmann.“ Unzufrieden und lustlos stemmt er sich gegen das Rad, um den Ochsen bei der schweren Arbeit zu helfen.

Vor mir öffnet sich ein breiter Platz. Mehrere Wege treffen hier zusammen. Der Platz ist benannt nach Dr. Karl Kihn, Landarzt in Großauheim und Aschaffenburg, und begeisterter Heimatforscher. Er gründete 1876 den ersten Wanderverein im Spessart. Sein Spitzname war „Spessartvater“. Das sagt alles. Ich stehe vor dem Denkmal aus Sandstein, das der Spessartbund zu seinen Ehren errichtet hat.

„Hier bleiben wir die Nacht. Heute haben wir ein gutes Stück des Weges geschafft. Da gibt es zwar keinen Humpen Bier“, sagt unser Fuhrmann mit tiefem Bedauern in der Stimme, „aber andere Fuhrleute, die auch dort übernachten. Da legen wir uns mit unserer Decke unter den Wagen und können beruhigt schlafen, bis die Sonne aufgeht und wir im Hellen weiterziehen können.“

Es ist still am Dr.Kihn-Platz. Nur das Rauschen des Blätterwaldes ist zu hören. Wir sind alleine. Auf den 13 Kilometern seit dem Start ist uns ein einziger Jogger begegnet. Graue Wolken ziehen auf, verdrängen das herrliche Blau des Morgenhimmels. Regen brauchen wir keinen, die grauen Wolken mögen weiterziehen.

Vor mir öffnet sich ein breiter Platz. Mehrere Wege treffen hier zusammen. Der Platz ist benannt nach Dr. Karl Kihn, Landarzt in Großauheim und Aschaffenburg, und begeisterter Heimatforscher. Er gründete 1876 den ersten Wanderverein im Spessart. Sein Spitzname war „Spessartvater“. Das sagt alles. Ich stehe vor dem Denkmal aus Sandstein, das der Spessartbund zu seinen Ehren errichtet hat.

„Hier bleiben wir die Nacht. Heute haben wir ein gutes Stück des Weges geschafft. Da gibt es zwar keinen Humpen Bier“, sagt unser Fuhrmann mit tiefem Bedauern in der Stimme, „aber andere Fuhrleute, die auch dort übernachten. Da legen wir uns mit unserer Decke unter den Wagen und können beruhigt schlafen, bis die Sonne aufgeht und wir im Hellen weiterziehen können.“

Es ist still am Dr.Kihn-Platz. Nur das Rauschen des Blätterwaldes ist zu hören. Wir sind alleine. Auf den 13 Kilometern seit dem Start ist uns ein einziger Jogger begegnet. Graue Wolken ziehen auf, verdrängen das herrliche Blau des Morgenhimmels. Regen brauchen wir keinen, die grauen Wolken mögen weiterziehen.

Die nächsten Kilometer begleitet der Eselsweg die Birkenhainer Straße. Der Eselsweg ist die Nord-Süd-Verbindung durch den Spessart, von der Kinzig bis zum Main. Die Markierung ist ein schwarzes E auf weißem Grund. Zur Zeit unseres Fuhrmanns wurde auf dieser 111 Kilometer langen „Altstraße“ Salz mit Eselskarawanen aus dem Kinzigtal nach Miltenberg gebracht und von dort mit dem Schiff weiter nach Frankfurt. Wäre auch ne schöne Strecke, denke ich mir, immer auf dem Nord-Süd-Höhenkamm.

Auch der Adel schützte sich mit "Händen" vor bösen Geistern, wie hier im Schloss Mespelbrunn

Auch der Adel schützte sich mit "Händen" vor bösen Geistern, wie hier im Schloss Mespelbrunn

„Was schlottert und zitterst du nur den ganzen Morgen?“, fragt der Fuhrmann seinen Knecht, der sich im Morgennebel dauernd umdreht und Ausschau hält. „Ich glaube, ich habe eben einen Kobold gesehen oder sogar zwei, da vorne, neben dem Weg.“ Der Fuhrmann bekreuzigt sich sicherheitshalber und ruft ihm zu „Bleib immer nur in der Wagenspur, dann geschieht uns nichts.“ Er selbst glaubt, jetzt auch einen Schatten gesehen zu haben, der auf ihn zukam und dann plötzlich abbog. „Schicke ein Stoßgebet zum Himmel. Aber ich weiß, dass uns nichts passiert. Ich habe die 'Hände' an meinem Wagen. Du weißt, dass Geister sich davor scheuen, dass man sie anfasst. Um greifende Hände machen sie einen weiten Bogen. Unser Gefährt ist mit den eingeschnitzten ‚Händen' geschützt und wir damit auch. Es hat mich einen Batzen und einige Kreuzer dazu gekostet, dass der Wagner von Lohrhaupten sie anbringt.“

|

Wenn ich so an den Bäumen vorbeiradele, glaube ich bisweilen auch, Kobolde zu sehen. Das Streiflicht zwischen den Bäumen zaubert Gestalten, die sich bewegen. Sonnenflecken auf Blättern funkeln wie feurige Augen der Trolle. Das Rauschen der Blätter im tiefen Wald führt mich in eine meditative Stimmung, die zum Träumen anregt. Knorrige Astgabeln, Chinesenbärte in der Buchenrinde, faltige Rinde an den Eichen, die an Gewänder erinnern, Knoten im Stamm, die mich wie Augen ansehen, gar ganze Gesichter, durch die Laune der Natur geformt, das kann die Fantasie schon ganz schön in Wallung bringen. Heutzutage ist der Wald durch Forstwirtschaft geprägt und von vielen Wegen durchzogen. Der Spessart ist einer der größten Eichenwälder Deutschlands. Das war zur Zeit unseres Fuhrmanns anders. Da bedeckte ihn ein dichter Buchenwald, Eichen hatten zwischen ihnen keine Chance. Die wenigen Straßen wie die Birkenhainer oder der Eselsweg waren Schneisen im Wald, immer entlang der Wasserscheide auf dem Bergkamm. Nur Wilderer, Holzhauer, Köhler und Förster wussten dem Wildwechsel und den geheimen Wegen durch das Unterholz zu folgen.

|

Der Weg geht mehr oder weniger schnurgerade auf einem gut ausgebauten Forstweg weiter. Ich freue mich, dass es vorerst keine weitere Steigung zu geben scheint. Und nun geht es auch etwas abwärts. Wir treffen auf eine Landstraße, dahinter liegt der Wiesbüttsee. Statt der Ausschilderung der Birkenhainer zu folgen, drehen wir erst mal eine Runde um den See. Ein Schild klärt über seine Geschichte auf. Er wurde erst 1765 angelegt, um Wasserkraft für die Be- und Entlüftung von Silber-, Kupfer- und Blei-Bergwerksstollen im Lochborntalgrund zu generieren. Vielleicht war ja vorher schon ein Tümpel oder ein kleiner Quellteich hier. Der Bergbau und die Erzverhüttung sind Geschichte. Jetzt bietet er sich nur noch als Augenweide für Wanderer an. Zu Füßen des Schildes steht eine wuchtige Kiste. Sie sieht wertvoll aus. „Ob da wohl ein Schatz drinnen ist?“, fragt Cafer. Das große Vorhängeschloss könnte darauf hindeuten. Ich nähere mich der Kiste und lese: „Bücherschatzkiste“. Auch ein Schatz, vor allem für diejenigen, die sich hier ein Buch nehmen und am Ufer des Sees in aller Ruhe lesen wollen. Der kleine Campingplatz daneben beherbergt fast nur Dauercamper, das Restaurant ist seit Herbst geschlossen. Schade, da wären wir jetzt nach 16 Kilometer im einsamen Wald gerne eingekehrt.

Wir fragen zwei Wanderer nach dem Anschluss an die Birkenhainer. „Über die Landstraße und dann gleich rechts hoch.“, ist die Antwort. Und wie es hochgeht. Nun verstehe ich, warum sie uns fragten, ob wir auf dem bisherigen Weg auch schon die Räder schieben mussten. Ein breiter Weg führt steil hinauf. Grober und scharfkantiger Schotter bedeckt ihn. Er ist noch nicht von den Maschinen der Forstarbeiter eingefahren. Da ist nichts mit Radeln, zumindest nicht mit den Reifen eines Tourenrades. Ich traue meinem Rad ja viel zu, aber das nicht. Da hilft nur noch meine Schiebehilfe.

Oben angekommen folgt die nächste Herausforderung. Nach kurzer Strecke auf einem ausgebauten Forstweg, die ich spätestens jetzt lieben lerne, biegt die Birkenhainer auf einen schmalen Wanderweg ein. Einen Teil kann ich fahren, einen Teil muss ich schieben. Zum Glück schützen mich meine Beinlinge vor den Brennnesseln, die sich neugierig zu meinen Beinen neigen. Dann kommen wir wieder auf der Landstraße raus.

Oben angekommen folgt die nächste Herausforderung. Nach kurzer Strecke auf einem ausgebauten Forstweg, die ich spätestens jetzt lieben lerne, biegt die Birkenhainer auf einen schmalen Wanderweg ein. Einen Teil kann ich fahren, einen Teil muss ich schieben. Zum Glück schützen mich meine Beinlinge vor den Brennnesseln, die sich neugierig zu meinen Beinen neigen. Dann kommen wir wieder auf der Landstraße raus.

„Schau, da vorne liegt Flörsbach. Meine Frau wird uns dort am Hartgrundweiher mit Speck und Brot erwarten. Unsere Ochsen können dann saufen, bis ihnen der Magen überläuft. Meine Heimat Frammersbach ist nicht weit von hier. Da kommt sie vom Tal schnell hinauf. Vielleicht findet sie sogar einen Flörsbacher, der sie mit seinen Vorspannochsen mitnimmt. Dann muss sie nicht den ganzen Weg laufen.“, frohlockt der Fuhrmann und fügt hinzu: „Sie hat für mich Brot, Wurst und Bier im Beutel. Ich bin schon ganz ausgetrocknet.“

Ich folge dem Blick des Fuhrmanns. Eingebettet in einem Talkessel liegt der Ort. Er ist hübsch anzusehen. Auf der anderen Seite der Landstraße führt ein geteerter Weg hinunter nach Flörsbach. Vor lauter Freude und Schwung verpasse ich die Abzweigung zur Birkenhainer. So rollen wir bis zum Hartgrundweiher am Ortsrand.

Ich folge dem Blick des Fuhrmanns. Eingebettet in einem Talkessel liegt der Ort. Er ist hübsch anzusehen. Auf der anderen Seite der Landstraße führt ein geteerter Weg hinunter nach Flörsbach. Vor lauter Freude und Schwung verpasse ich die Abzweigung zur Birkenhainer. So rollen wir bis zum Hartgrundweiher am Ortsrand.

Der Flörsbach gibt diesem Ort seinen Namen. Er ist nur ein paar Kilometer kurz, dann schluckt ihn die Lohr, die selbst nach wenig längerer Lebensdauer in den Main mündet. Ein Tal verbindet Flörsbachtal mit Frammersbach. Funde aus der Steinzeit belegen schon eine frühe Besiedlung. Der Ort war im Mittelalter als Fuhrmannsdorf bekannt. Die Fuhrleute zogen auf den Handelsstraßen durch ganz Mitteleuropa. In Antwerpen gab es sogar das „Hessenhaus“, eine Herberge für die Frammersbacher Fuhrleute. Die örtliche Fuhrmannszunft zählte zur Hochzeit bis zu 500 Fuhrwerke. Ihre gute Beziehungen zu den Fuggern und Welsern sicherten das Geschäft. Glas, Pfeffer, Salz, Seide, Leinwand, Nähfaden, Pergament, Kupfer und Silberdraht, es gab keine Ware, die ihnen nicht anvertraut wurde. Mit der Mainschifffahrt und der Dampfeisenbahn endete ihre Zeit.

Über die Landstraße geht es von Flörsbach auf gemütlichem Asphalt hinauf bis zur Straßenkreuzung auf dem Bergsattel. Hier stoßen am Hosse Wies‘chen mehrere Straßen aus dem nördlichen Kinzigtal und den südlichen Spessarttälern aufeinander. Wir treffen auch auf unseren Weg mit dem schwarzen B. Vom Hosse Wies‘chen habe ich einen herrlichen Blick ins Flörsbachtal und auf die dahinterliegende Spessarthöhe, ein Blick zum Verweilen.

Der „Dreimärker“ ist gestohlen. Oberhalb von Flörsbach markierte ein Grenzstein die Stelle, an der die Gemarkungen des Hanauer Grafen, des Mainzer Erzbischofs und des Herren von Rieneck zusammenstießen. Der dreiseitige Stein, „Dreimärker“ genannt, trug die entsprechenden Wappen. Vor wenigen Jahren wurde er entwendet. Der Grenzsteinklau ist keine Seltenheit. So manche von ihnen schmücken deutsche Vorgärten.

„Halt, wir sind falsch!“, rufe ich Cafer zu „Wir müssen zurück.“ Mit der Zeit haben wir einen scharfen Blick für die Markierung der Birkenhainer entwickelt. Auf dem Baum vor mir sind alle möglichen Wege angezeigt, nur nicht das B. Ich schaue mich um, fahre etwas zurück. Doch ein Blick auf den steil abfallenden Abhang neben dem Weg lehrt mich Besseres. Da hat wohl ein böser Bub das B unter dem E geklaut. Eine kurze Wegstrecke weiter trennen sich der Eselsweg und die Birkenhainer und ich finde wieder unsere Wegmarkierung.

„Halt, wir sind falsch!“, rufe ich Cafer zu „Wir müssen zurück.“ Mit der Zeit haben wir einen scharfen Blick für die Markierung der Birkenhainer entwickelt. Auf dem Baum vor mir sind alle möglichen Wege angezeigt, nur nicht das B. Ich schaue mich um, fahre etwas zurück. Doch ein Blick auf den steil abfallenden Abhang neben dem Weg lehrt mich Besseres. Da hat wohl ein böser Bub das B unter dem E geklaut. Eine kurze Wegstrecke weiter trennen sich der Eselsweg und die Birkenhainer und ich finde wieder unsere Wegmarkierung.

|

Kurz danach geht es in einen Wald. Hochstämmige Douglasien begleiten uns und nicht nur die. Ein brauner Schatten huscht im Unterholz. In meinem Augenwinkel sehe ich noch weitere. Ob wohl Räuber ... ? Wir sind allein auf weiter Flur, schon seit längerem. Ich schaue genauer hin und bin erleichtert. Wir haben ein Rudel Rehe aufgeschreckt.

In einem weiten Bogen umrundet die Birkenhainer den Talkessel von Flörsbach und dann von Lohrhaupten. Der Weg führt mehr oder minder immer auf der gleichen Höhe, von ein oder zwei kleinen Anstiegen abgesehen. Immer wieder öffnet sich der Wald und gibt den Blick frei. Wie auf einer Hochalm in den Alpen erstrecken sich vor mir sanft geschwungene Weiden und Getreidefelder. Hecken grenzen sie voneinander ab. |

„Zum Deibel mit dem ...“ Der Rest des unchristlichen Fluches des Fuhrmanns geht in dem Brüllen der Ochsen unter, die von dem jäh gebremsten Wagen in ihrem Lauf gestoppt wurden. Beinahe wäre der Wagen auf ihn gestürzt, als er abkippte. Er schaut sich den Schaden an und kratzt sich am Kopf. Der Eisenreif am linken Hinterrad ist gerissen, Speichen sind gebrochen. „Das ist jetzt schon das dritte Rad in diesem Jahr. Der Wagner benutzt schlechtes Eisen. Lass die Ochsen stehen und hilf mir.“ herrscht er den Knecht an, der die Ochsen beruhigt. „Das kostet uns heute mindestens zwei Stunden“ brummelt er und macht sich an die Arbeit. Er steigt auf den Wagen und löst den Knoten, der das Ersatzrad hält.

Wo es Fuhrwerke gibt, braucht man auch Werkstätten. Dort unten in Lohrhaupten gab es Wagnerwerkstätten, die den Frammersbachern zuarbeiteten. Der Ort war im Mittelalter aber auch bekannt für seine Glasherstellung. Sand, Holz und Wasser waren ja genügend vorhanden. Anders als die Mainzer Erzbischöfe förderten die Hanauer Grafen die Glasherstellung. Das sogenannte Spessartglas war in den Niederlanden sehr begehrt. Was für ein glücklicher Zufall, dass Lohrhaupten just am Handelsweg nach Amsterdam lag.

Wo es Fuhrwerke gibt, braucht man auch Werkstätten. Dort unten in Lohrhaupten gab es Wagnerwerkstätten, die den Frammersbachern zuarbeiteten. Der Ort war im Mittelalter aber auch bekannt für seine Glasherstellung. Sand, Holz und Wasser waren ja genügend vorhanden. Anders als die Mainzer Erzbischöfe förderten die Hanauer Grafen die Glasherstellung. Das sogenannte Spessartglas war in den Niederlanden sehr begehrt. Was für ein glücklicher Zufall, dass Lohrhaupten just am Handelsweg nach Amsterdam lag.

|

„Ist das nicht herrlich.“, rufe ich aus und bleibe stehen. Die Pracht von blauen Kornblumen und rotem Mohn ist einfach überwältigend. Solche Bilder kenne ich aus meiner Kindheit, als es noch keine Überdüngung der Felder und kein Glyphosat gab. Heute werden EU-weit Anstrengungen unternommen, die Landwirtschaft wieder an natürliche Verhältnisse heranzuführen. Inzwischen sehe ich auf meinen Touren wieder immer Kornblumen und Mohn am Feldrand.

|

Wir erreichen eine Landstraße, die die Höhe überquert. Cafer‘s geschulter Blick erkennt auf der anderen Straßenseite sofort die Lücke im Gras mit unserer Wegmarkierung. Ich bleibe ungläubig stehen. Da sollen wir weiter fahren? Kopfschütteln und über die Straße, die Birkenhainer ist ja kein Tourenradweg, sondern ein Wanderweg und Mountainbike-Trail und genauso geht es jetzt weiter. Nun wird der Weg richtig wild. Zwischen dem dichten Farn zieht sich ein schmaler Pfad. Cafer mit seinen breiten Reifen ist im Vorteil und mir weit voraus. Ich muss bisweilen schieben, wenn die Wurzeln mir mal wieder ein Bein stellen wollen. Auf der Hermannskoppe haben wir mit rund 560 Metern den höchsten Punkt unserer Tour erreicht. Sie ist der vierthöchste Gipfel im Spessart.

Ab hier geht es nicht minder besser wieder abwärts. Da ich mein Rad schiebe, erblicke ich auch den einen oder anderen Speisepilz am Wegrand. Schade, dass ich sie nicht mitnehmen kann. Auf solchen Wegen würden sie so sehr durchgeschüttelt, dass ich mit Pilzsuppe nach Hause käme.

Beinahe hätte ich ihn verpasst, den Hermannsborn. Unter einem alten Dach liegt die Quelle. Die Birkenhainer Straße ist gesäumt von solchen Wasserstellen. Dahinter stoße ich, welch eine Freude, wieder auf einen schönen Forstweg und auf Cafer, der geduldig auf mich gewartet hat. Er kennt es schon. Wenn wir eine gemeinsame Tour machen, warne ich ihn vorher, wenn es sich um eine „Schreib- und Fototour“ handelt, so wie diese.

Ab hier geht es nicht minder besser wieder abwärts. Da ich mein Rad schiebe, erblicke ich auch den einen oder anderen Speisepilz am Wegrand. Schade, dass ich sie nicht mitnehmen kann. Auf solchen Wegen würden sie so sehr durchgeschüttelt, dass ich mit Pilzsuppe nach Hause käme.

Beinahe hätte ich ihn verpasst, den Hermannsborn. Unter einem alten Dach liegt die Quelle. Die Birkenhainer Straße ist gesäumt von solchen Wasserstellen. Dahinter stoße ich, welch eine Freude, wieder auf einen schönen Forstweg und auf Cafer, der geduldig auf mich gewartet hat. Er kennt es schon. Wenn wir eine gemeinsame Tour machen, warne ich ihn vorher, wenn es sich um eine „Schreib- und Fototour“ handelt, so wie diese.

die Bayerische Schanze

die Bayerische Schanze

„Da werden wir wieder gehörig abgeschöpft.“, flucht der Fuhrmann, als die Bayerische Schanze in Sicht kommt. „Geld für das Geleit. die wollen nur mein Geld, stecken es in prunkvolle Schlösser und lassen den Weg verrotten.“ Auf den Adel ist er nicht gut zu sprechen. Auf dem Weg bis Prag muss er noch oft zahlen, sowohl das Geleit, als auch das Schmiergeld, bis der Weg endlich freigegeben wird.

Wikipedia macht mich mal wieder schlau: Das Geleit ist eine frühe Form von Zoll- und Straßennutzungsgebühren. Händler und Durchreisende wurden durch den Straßenzwang verpflichtet, Geleitstraßen zu nutzen. Anfangs begleiteten sie noch bewaffnete Geleitreiter. Später wurden Geleitbriefe ausgestellt, die der Reisende kaufen konnte, eine frühe Form einer Schadensversicherung. Wohl dem, der eine Straße besaß. Das Geleit war dann eine kräftig sprudelnde Einnahmequelle.

Vor mir taucht die Bayerische Schanz und mit ihm die bayerische Grenze auf. An dieser Stelle kreuzen sich wieder viele Wege. Schon sehr früh wurde hier wegen der strategischen Lage eine Mautstation, wie man heute sagen würde, errichtet. Und wo der Reisende eh beim Grenzschutz anhalten muss, will er auch gerne rasten oder gar übernachten. Es ist nicht überliefert, wann hier das erste Wirtshaus seine Pforten eröffnete. Das heutige Gasthaus kann auf jeden Fall auf eine dreihundertjährige Geschichte zurückblicken.

Die Bauweise der Bayerische Schanz ist auffällig: ein Gemisch aus Forsthaus und Marzipanschloss. Leider ist die Gaststätte geschlossen. Aber für Selbstversorger, von denen nun einige vorbeikommen, gibt es eine Kühlbox mit Getränken zur Selbstbedienung. Nun wird es auch Zeit für unsere Mittagspause. Es sind einige Radler, die jetzt auch Rast machen wollen. Wir tauschen uns aus über Start- und Zielpunkt, über den Zustand der Wegstrecke und welche empfehlenswerten Routen es noch im Spessart gibt, und verabschieden uns mit einem „Bleiben Sie gesund!“. Das wird wohl, denke ich, auf lange Zeit der neue Abschiedsgruß in Deutschland sein.

Wikipedia macht mich mal wieder schlau: Das Geleit ist eine frühe Form von Zoll- und Straßennutzungsgebühren. Händler und Durchreisende wurden durch den Straßenzwang verpflichtet, Geleitstraßen zu nutzen. Anfangs begleiteten sie noch bewaffnete Geleitreiter. Später wurden Geleitbriefe ausgestellt, die der Reisende kaufen konnte, eine frühe Form einer Schadensversicherung. Wohl dem, der eine Straße besaß. Das Geleit war dann eine kräftig sprudelnde Einnahmequelle.

Vor mir taucht die Bayerische Schanz und mit ihm die bayerische Grenze auf. An dieser Stelle kreuzen sich wieder viele Wege. Schon sehr früh wurde hier wegen der strategischen Lage eine Mautstation, wie man heute sagen würde, errichtet. Und wo der Reisende eh beim Grenzschutz anhalten muss, will er auch gerne rasten oder gar übernachten. Es ist nicht überliefert, wann hier das erste Wirtshaus seine Pforten eröffnete. Das heutige Gasthaus kann auf jeden Fall auf eine dreihundertjährige Geschichte zurückblicken.

Die Bauweise der Bayerische Schanz ist auffällig: ein Gemisch aus Forsthaus und Marzipanschloss. Leider ist die Gaststätte geschlossen. Aber für Selbstversorger, von denen nun einige vorbeikommen, gibt es eine Kühlbox mit Getränken zur Selbstbedienung. Nun wird es auch Zeit für unsere Mittagspause. Es sind einige Radler, die jetzt auch Rast machen wollen. Wir tauschen uns aus über Start- und Zielpunkt, über den Zustand der Wegstrecke und welche empfehlenswerten Routen es noch im Spessart gibt, und verabschieden uns mit einem „Bleiben Sie gesund!“. Das wird wohl, denke ich, auf lange Zeit der neue Abschiedsgruß in Deutschland sein.

Kurz hinter der Bayerische Schanz versucht ein Schlagbaum, uns den Weg zu versperren. Dahinter liegt ein „grünes Klassenzimmer“. Schüler haben skurrile Installationen und Skulpturen aus Holz gebastelt. Wann das „grüne Klassenzimmer“ wohl wieder Schüler*innen empfangen darf? Nach einigen hundert Meter verlassen wir es nach dem zweiten Schlagbaum.

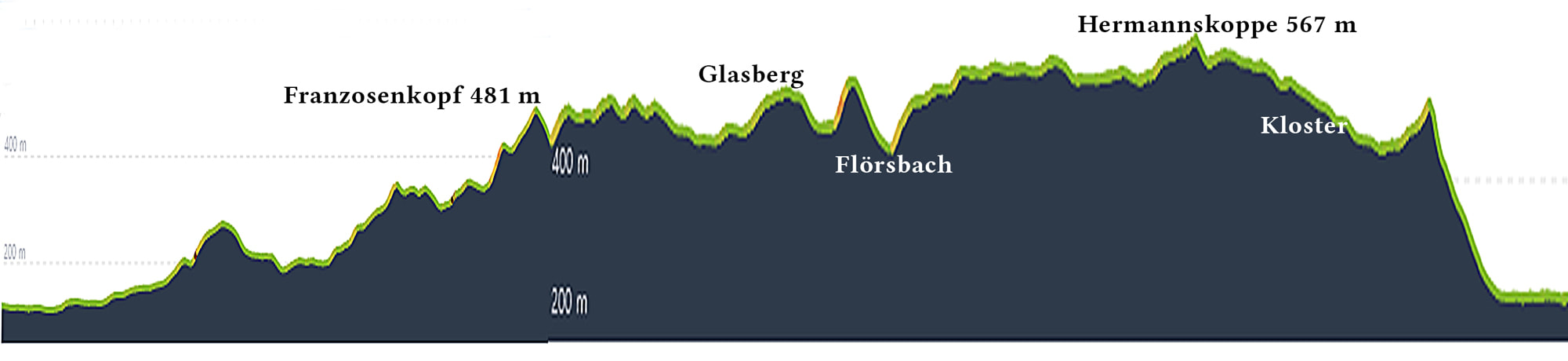

Noch sind es elf Kilometer bis zum Ziel. Wieder öffnet sich der Wald und gibt den Blick auf ein langes Tal frei. Wir sind am Märzenrück auf genau 500 Meter Höhe. Ein Wegweiser weist nach Ruppertshütten, der Weg führt tief ins Tal. Wir bleiben auf der Höhe. Ich habe heute schon genügend Berg- und Talfahrten hinter mir. Ich sollte doch beim nächsten Mal genauer nachfragen, denke ich mir wieder. Eigentlich habe ich mir die Birkenhainer Straße als Radtour ausgewählt, weil ein guter Freund mir sagte, dass ich, wenn ich einmal auf dem Höhenkamm bin, keine Steigungen mehr habe. Und nun geht es schon seit geraumer Zeit bergauf, bergab. Da waren der Franzosenkopf mit 481 Meter, der Glasberg mit 465, der Hühnerberg mit 482, der Querberg mit 506, der Seekopf mit 494, die Hermannskoppe mit 568, um nur einige zu nennen. Und hinter jeder Bergspitze geht es auch wieder runter, auf dem Bergkamm halt. Meistens ist es ein guter Forstweg, zeitweise aber nur ein holpriger Wanderweg. Dennoch sind die Höhenunterschiede hier oben auf der Wasserscheide kein Vergleich dazu, wie weit es in die Täler und die nächsten Orte hinuntergeht. Da bin ich schnell bei 150 Höhenmeter wie von hier nach Ruppertshütten.

Ein Stück dürfen wir noch auf einem Forstweg rollen, dann geht es wieder auf einen Wanderweg. Mitten im Wald tauchen unvermittelt eine Infotafel und eine Treppe auf. Ob wir wohl am Kloster sind? „Wo soll hier ein Kloster sein?“, ruft Cafer lachend. Doch ich suche und finde nur Hohlwege, mehrere nebeneinander. Sie gehören zur Birkenhainer Straße. Historiker nennen solche Straßen wie die Birkenhainer auch „Altstraße“. Es waren in der Regel unbefestigte oder nur an wenigen steilen Stellen befestigte Straßen, die in der Regel über die Wasserscheide, also auf dem Kamm, geführt wurden. Sie waren trockener als die Wege im Tal, zudem dort die Flüsse nach Überschwemmungen oft ihren Lauf änderten und die Straßen unbenutzbar wurden. Je weiter die Waldrodung vorangeschritten war, desto früher konnte man auf dem Kamm Gefahren von Weitem erkennen. Dabei bestand die Straße nicht nur aus einer Spur, sondern aus mehreren, die parallel nebeneinander liefen. Eine Zeichnung auf der Informationstafel zeigt, wie es damals wohl auf der „Schnellstraße des Mittelalters“ zugegangen sein mag. Es gab Spuren für Fuhrwerke, für Fußgänger, für Reiter und dann noch für den Gegenverkehr. Rechts und links des Bergkamms war der Wald gerodet. Und wenn sich im Laufe von Jahrzehnten ein Hohlweg gebildet hatte, der irgendwann ausgefahren war, dann wurde eine neue Spur angelegt. Hier sind im Wald noch bis zu 10 (!) Hohlwege nebeneinander zu erkennen.

Ein Stück dürfen wir noch auf einem Forstweg rollen, dann geht es wieder auf einen Wanderweg. Mitten im Wald tauchen unvermittelt eine Infotafel und eine Treppe auf. Ob wir wohl am Kloster sind? „Wo soll hier ein Kloster sein?“, ruft Cafer lachend. Doch ich suche und finde nur Hohlwege, mehrere nebeneinander. Sie gehören zur Birkenhainer Straße. Historiker nennen solche Straßen wie die Birkenhainer auch „Altstraße“. Es waren in der Regel unbefestigte oder nur an wenigen steilen Stellen befestigte Straßen, die in der Regel über die Wasserscheide, also auf dem Kamm, geführt wurden. Sie waren trockener als die Wege im Tal, zudem dort die Flüsse nach Überschwemmungen oft ihren Lauf änderten und die Straßen unbenutzbar wurden. Je weiter die Waldrodung vorangeschritten war, desto früher konnte man auf dem Kamm Gefahren von Weitem erkennen. Dabei bestand die Straße nicht nur aus einer Spur, sondern aus mehreren, die parallel nebeneinander liefen. Eine Zeichnung auf der Informationstafel zeigt, wie es damals wohl auf der „Schnellstraße des Mittelalters“ zugegangen sein mag. Es gab Spuren für Fuhrwerke, für Fußgänger, für Reiter und dann noch für den Gegenverkehr. Rechts und links des Bergkamms war der Wald gerodet. Und wenn sich im Laufe von Jahrzehnten ein Hohlweg gebildet hatte, der irgendwann ausgefahren war, dann wurde eine neue Spur angelegt. Hier sind im Wald noch bis zu 10 (!) Hohlwege nebeneinander zu erkennen.

ein Kloster wird ausgegraben

ein Kloster wird ausgegraben

Nun geht es schneller abwärts. Der Weg ist nicht mehr der Allerbeste, eher von der Qualität her ein Mittelding zwischen Wanderweg und Wildwechsel. Eine Lichtung öffnet sich. Ich erkenne Mauerwerk und Infotafeln.

„Werte Brüder, wir begehren Kost und Unterkunft für heute Nacht“, ruft der Fuhrmann über die Mauer, als niemand auf sein Klopfen am Tor reagiert. Tief in der Nacht sind sie am Kloster angekommen. Ein heftiges Unwetter hat sie überrascht und den Weg aufgeweicht, das Vorwärtskommen war sehr mühsam. Die Klosterschänke ist schon verschlossen, nur in der Kapelle brennt noch Licht. „Schrei nicht so laut, du weckst ja alle auf.“, hört er eine Stimme hinter sich. „Die Brüder lassen dich eh nicht rein. Komm schon her.“ Mit diesen Worten öffnet eine dunkle Gestalt die Tür zur Klosterschenke. Ein Humpen Bier beendet seinen Tag, während der Knecht sich um das Gespann und die Ochsen kümmert und völlig übermüdet neben ihnen in den Schlaf fällt.

Das ehemalige Prämonstratenser-Kloster Einsiedel, auch Elisabethenzell genannt, wurde bereits im 11. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Das Kloster hat sich wirtschaftlich nie so entwickelt, wie es der Orden wohl erwartet hat. Deshalb wurde es im Jahr 1410 an zwei Dominikaner auf Lebenszeit übergeben. Mit dem Tod der beiden Dominikaner starb auch das Kloster. Eine urkundliche Erwähnung fand es erst wieder im Jahr 1617, als gegen 17 Frauen ein Hexenprozess geführt wurde. Sie sollen auf dem Gelände einen Hexentanz durchgeführt haben. Ich wage nicht daran zu denken, wie dieser Prozess, der mit Zuhilfenahme unmenschlicher Folter zustande kam, geendet hat. Von dem Kloster sind nur Fundamente unter dem Gras übrig geblieben. Wie früher üblich, benutzten die umliegenden Dörfler die Ruine als willkommenen Steinbruch. Erst vor wenigen Jahren begann eine systematische Erforschung des Klosters. Fundamente, die man fand, wurden aufgemauert, sodass in Umrissen die Gebäude des Klosters wieder sichtbar sind.

„Werte Brüder, wir begehren Kost und Unterkunft für heute Nacht“, ruft der Fuhrmann über die Mauer, als niemand auf sein Klopfen am Tor reagiert. Tief in der Nacht sind sie am Kloster angekommen. Ein heftiges Unwetter hat sie überrascht und den Weg aufgeweicht, das Vorwärtskommen war sehr mühsam. Die Klosterschänke ist schon verschlossen, nur in der Kapelle brennt noch Licht. „Schrei nicht so laut, du weckst ja alle auf.“, hört er eine Stimme hinter sich. „Die Brüder lassen dich eh nicht rein. Komm schon her.“ Mit diesen Worten öffnet eine dunkle Gestalt die Tür zur Klosterschenke. Ein Humpen Bier beendet seinen Tag, während der Knecht sich um das Gespann und die Ochsen kümmert und völlig übermüdet neben ihnen in den Schlaf fällt.

Das ehemalige Prämonstratenser-Kloster Einsiedel, auch Elisabethenzell genannt, wurde bereits im 11. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Das Kloster hat sich wirtschaftlich nie so entwickelt, wie es der Orden wohl erwartet hat. Deshalb wurde es im Jahr 1410 an zwei Dominikaner auf Lebenszeit übergeben. Mit dem Tod der beiden Dominikaner starb auch das Kloster. Eine urkundliche Erwähnung fand es erst wieder im Jahr 1617, als gegen 17 Frauen ein Hexenprozess geführt wurde. Sie sollen auf dem Gelände einen Hexentanz durchgeführt haben. Ich wage nicht daran zu denken, wie dieser Prozess, der mit Zuhilfenahme unmenschlicher Folter zustande kam, geendet hat. Von dem Kloster sind nur Fundamente unter dem Gras übrig geblieben. Wie früher üblich, benutzten die umliegenden Dörfler die Ruine als willkommenen Steinbruch. Erst vor wenigen Jahren begann eine systematische Erforschung des Klosters. Fundamente, die man fand, wurden aufgemauert, sodass in Umrissen die Gebäude des Klosters wieder sichtbar sind.

Ein Wegweiser zeigt nach Rieneck, das 280 Höhenmeter tiefer im Sinn-Tal liegt. Es trennt den Spessart von der Rhön. Das Adelsgeschlecht der Herren von Rieneck hat im Mittelalter Teile des bayerischen Spessarts beherrscht. Bereits im Jahr 790 wurde der Ort urkundlich erwähnt. Das zeigt schon seine Bedeutung in früher Zeit. Die Rienecker hatten das Geleit-Recht auf der Birkenhainer Straße, eine hübsche Einnahmequelle, die munter sprudelte.

|

Wieder treffen wir auf einen Forstweg, der die Birkenhainer kreuzt. Auf der anderen Seite geht es steil bergauf. Wir sehen keine Wegmarkierung. Das heißt für uns, dass es geradeaus weiter geht. Nichts hält uns auf, auch nicht die Brombeerhecke, die uns festzuhalten versucht. An den Grenzsteinen erkenne ich, dass wir auf dem richtigen Pfad sind. Wieder kreuzt ein Forstweg, wieder keine Markierung. Geradeaus geht es einen steilen Abhang runter. An den Spuren erkennen wir, dass auch andere schon diesen Weg genommen haben. Nach kurzem Zögern nehmen wir den Abstieg. Buchstäblich über Stock und Stein steige ich den Berg hinab. Die Redewendung erhält für mich jetzt eine greifbare Bedeutung. Knorriges Wurzelwerk legt sich mir in den Weg, dann wieder holprige Steine, die sicher den Ochsen- und Pferdegespannen halfen, aber nicht mir. Irgendwie ist immer noch kein Ende des Abhangs in Sicht. Ich bin vorsichtig und will auch fotografieren.

|

der Weg wird immer abenteuerlicher

der Weg wird immer abenteuerlicher

Cafer ist mir weit voraus. Er versucht, mich auf dem Handy zu erreichen. Aber ich habe keine Hand frei. Ich bleibe frohen Mutes, denn ich habe den Großteil des Weges schon hinter mir und nähere mich langsam dem Main. Schließlich treffe ich auf dem nächsten Forstweg auf Cafer. „Google sagt, wir müssen nach links.“, verkündet er und hält dabei einen prächtigen Pilz hoch. Sein Abendessen ist gesichert. Ob es wohl ein Steinpilz ist? Ich weiß es nicht und er auch nicht. Aber der Pilz wandert in seine Packtasche und wir nach links.

Unser Forstweg trifft auf einen zweiten. Dort finden wir auch die Wegmarkierung für die Birkenhainer Straße wieder. Ganz offensichtlich wollte man den Wanderern den steilen Abstieg ersparen. Nur wo war dort oben die Wegmarkierung angebracht? Wir kehren nicht zurück, um nachzuschauen. Stattdessen geht es jetzt schnell ins Tal nach Lohrhaupten.

„Ave Maria gratia plena“, murmelt der Fuhrmann, als er die große Kerze vor dem Marienbild in der Pfarrkirche von Gemünden anzündet. „Ich danke dir, dass du uns den ganzen Weg begleitet und räuberische Überfälle abgewendet hast.“ Zurück im Wirtshaus will er seinen Humpen Bier bestellen und von anderen Fuhrleuten Berichte zu Gräueltaten bei räuberischen Überfällen im Spessart hören und ihnen sagen, dass er selbst bislang dank seines flinken Knüppels davon verschont geblieben ist.

Auf der Brücke vor der Altstadt machen wir ein Beweisfoto: Wir haben die Birkenhainer Straße bezwungen. Die Mündungen von Sinn und Fränkische Saale in den Main liegen hier nur wenige Meter auseinander. Es bedurfte damals großer Anstrengung, um aus dem kleinen Fischerdorf an drei Flüssen, das immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht wurde, eine gesicherte Hafen- und Handels-Stadt zu machen. Hier endet die Birkenhainer Straße nach 71 Kilometern. Unser Fuhrmann wird nach durchzechter Nacht am nächsten Morgen weiter Richtung Prag ziehen. Wir drehen nach einem Kaffee respektive Kakao mit Kuchen noch eine Runde durch die Altstadt und packen dann die Räder in den Regionalzug, der uns nach Hanau zurückbringt.

Auf der Brücke vor der Altstadt machen wir ein Beweisfoto: Wir haben die Birkenhainer Straße bezwungen. Die Mündungen von Sinn und Fränkische Saale in den Main liegen hier nur wenige Meter auseinander. Es bedurfte damals großer Anstrengung, um aus dem kleinen Fischerdorf an drei Flüssen, das immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht wurde, eine gesicherte Hafen- und Handels-Stadt zu machen. Hier endet die Birkenhainer Straße nach 71 Kilometern. Unser Fuhrmann wird nach durchzechter Nacht am nächsten Morgen weiter Richtung Prag ziehen. Wir drehen nach einem Kaffee respektive Kakao mit Kuchen noch eine Runde durch die Altstadt und packen dann die Räder in den Regionalzug, der uns nach Hanau zurückbringt.

Abschluss:

Der Dreiklang von Wald, Armut und Räubern steht noch heute im Bewusstsein der Menschen für den Spessart. Er wird mir nach dieser Tour und all den Recherchen genauso in Erinnerung bleiben. Auch für diejenigen, der sich weniger für Geschichte und Geschichten interessieren, bietet die Birkenhainer Straße, egal ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad, genügend Erlebnisse, um anschließend von ihrer Reise berichten zu können.

Epilog:

Die Informationen in diesem Reisebericht habe ich in ausgiebigen Recherchen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, unter anderem seien genannt: Wikipedia, Spessartbund, Spessart-Tourismus, Main-Echo. Insbesondere die Zeit zwischen 260 n.Chr., als die Römer sich an die Rheinlinie zurückzogen, und dem Ende des 30-jährigen Krieges, in dem unzählige schriftliche Dokumente wie die in allen Dörfern vorhandenen Kirchenbücher verbrannt wurden, erscheint mir als eine mehr oder weniger gesichtslose Zeit in Bezug auf das Leben der Bevölkerung in den Spessartdörfern. Wie lebten die Menschen? Wie wurden Straßen wie die Birkenhainer Straße unterhalten und gepflegt? Wer entfernte nach einem Sturm quer liegende Baumstämme? Wo gab es entlang dieser Straße Brunnen und Rastplätze? Alle Fragen fallen fast ausnahmslos ins schwarze Loch des Mittelalters. Bei der Geschichte des Fuhrmanns habe ich mich von meiner Fantasie leiten lassen. Vielleicht liege ich völlig daneben, vielleicht steckt auch ein Hauch von Wirklichkeit drin. Ich erhebe dahingehend keinerlei Anspruch auf Wahrheit.

Der Dreiklang von Wald, Armut und Räubern steht noch heute im Bewusstsein der Menschen für den Spessart. Er wird mir nach dieser Tour und all den Recherchen genauso in Erinnerung bleiben. Auch für diejenigen, der sich weniger für Geschichte und Geschichten interessieren, bietet die Birkenhainer Straße, egal ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad, genügend Erlebnisse, um anschließend von ihrer Reise berichten zu können.

Epilog:

Die Informationen in diesem Reisebericht habe ich in ausgiebigen Recherchen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, unter anderem seien genannt: Wikipedia, Spessartbund, Spessart-Tourismus, Main-Echo. Insbesondere die Zeit zwischen 260 n.Chr., als die Römer sich an die Rheinlinie zurückzogen, und dem Ende des 30-jährigen Krieges, in dem unzählige schriftliche Dokumente wie die in allen Dörfern vorhandenen Kirchenbücher verbrannt wurden, erscheint mir als eine mehr oder weniger gesichtslose Zeit in Bezug auf das Leben der Bevölkerung in den Spessartdörfern. Wie lebten die Menschen? Wie wurden Straßen wie die Birkenhainer Straße unterhalten und gepflegt? Wer entfernte nach einem Sturm quer liegende Baumstämme? Wo gab es entlang dieser Straße Brunnen und Rastplätze? Alle Fragen fallen fast ausnahmslos ins schwarze Loch des Mittelalters. Bei der Geschichte des Fuhrmanns habe ich mich von meiner Fantasie leiten lassen. Vielleicht liege ich völlig daneben, vielleicht steckt auch ein Hauch von Wirklichkeit drin. Ich erhebe dahingehend keinerlei Anspruch auf Wahrheit.