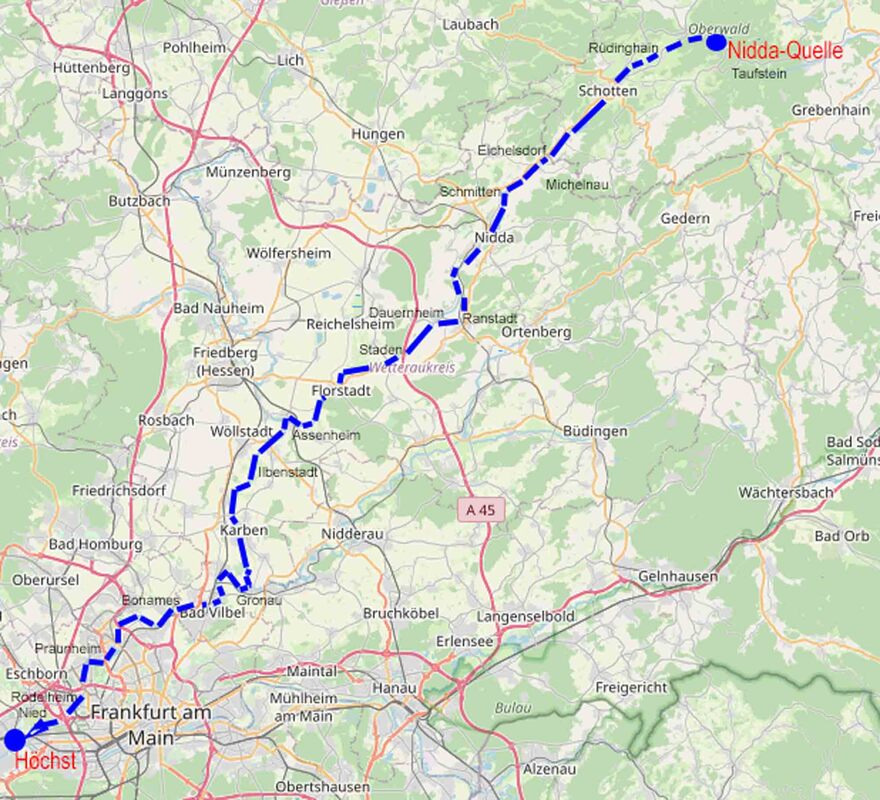

Teil 1: von der Quelle bis Ranstadt - 31 km

Das kleine Bächlein stolpert über Stein und Stock, sucht sich seinen Weg nach unten und erfreut sich an dem schattigen Wald und der morgenfrischen Luft. Dabei bemerkt das Bächlein gar nicht, dass es gerade das Schild „Nidda-Quelle“ passiert hat. Wie kommt es auch auf die Idee, dass hier eine Quelle sein sollte, wo es doch von weiter oberhalb herkommt. Dort oben steht an einer Steinfassung auch schon ein Schild „Landgrafenborn“. Aber da tröpfelt es nur. Das Bächlein bildet sich irgendwo dazwischen in einem Hochmoor, heute mal hier, morgen mal da.

Und das mit den beiden Schildern, das ist sowieso eine besondere Sache, das hat was mit dem Grenzstreit zwischen zwei Landgrafen zu tun. Tatsächlich war dort, wo das Schild „Nidda-Quelle“ steht, mal eine richtige Quelle. Weil aber von oberer Stelle zur Streitschlichtung die Rhein-Weser-Wasserscheide zur Grenze zwischen dem Besitz des Hessischen Landgrafs und dem des Geschlechts der Riedesels erklärt wurde, ließ der Hessische Landgraf flugs ein neues Bachbett graben, welches das Wasser einer 600 Meter oberhalb gelegenen Quelle in die Nidda leitete. Damit floss es in den Rhein und nicht mehr in die Weser und der Hessische Landgraf hatte die Wasserscheide verschoben und ein hübsches Stück Land mit Jagdrecht hinzugewonnen. Und damit es so bleibt, wird heute immer noch dieses Bachbett gepflegt, damit das Wasser nicht in den Ellersbach und damit in die Weser fließt.

Start am Hoherodskopf

Start am Hoherodskopf

Ich bin ehrlich, ich bin nicht mit dem Fahrrad hier hochgefahren. Schon früh morgens bin ich in der Wetterau in den Vulkan-Express Nr. 93 gestiegen, Fahrradtransfer inbegriffen und am Hoherodskopf ausgestiegen, knapp zwei Stunden Fahrt mit Maske im Bus. Trotz der Höhe von 763 Metern ist es heute Morgen hier oben nicht frostig. Der rote Pfeil der Nidda-Route zeigt mir den Weg, aber dem will ich nicht so recht folgen. Der offizielle Weg führt fast drei Kilometer über die viel befahrene Landstraße zurück zum „Parkplatz Nidda-Quelle“. Da folge ich doch lieber meiner Nase und wende mich dem Taufstein zu. Es ist die höchste Erhebung im Vogelsberg, noch 10 Meter höher als der Hoherodskopf und ein großer Haufen Basaltbrocken. So jedenfalls scheint es mir, wo ich ihn gerade zwischen den Bäumen erblicke. Immer wieder kommen Wegkreuzungen, meine Nase erweist sich dabei nicht immer als wegweisend und so folge ich den gut gemeinten Ratschlägen anderer Radfahrer, die, wie ich schnell erkennen muss, auch etwas orientierungslos sind. Ich radle über eine flache Kuppe, auf der sich Wald und Wiese abwechseln. Die Vögel singen und es macht mir keinen Stress, dass ich noch nicht die Quelle gefunden habe. Endlich dann ein Schild „Landgrafenborn“. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg.

Ein schmaler Fußpfad führt bergab. Die Wiese ist feucht, irgendwann bemerke ich, dass sich die Feuchtigkeit zu einem kleinen Rinnsal gesammelt hat, das immer mehr Wasser einsammelt. Das ist sie, die Nidda, der Fluss als Baby. Mit ihm tauche ich wieder in ein Waldstück ein. Der Weg ist holprig, ich muss auf die Wurzeln achten. Beinahe hätte ich das entscheidende Schild „Nidda-Quelle“ verpasst, zu sehr bin ich auf den Weg konzentriert. Dabei ist es ein idyllischer Platz. Ich bin nicht der einzige hier. Ein Mann in meinem Alter outet sich als Einheimischer. „Noch fließt hier Wasser“, bemerkt er, „aber kommen sie in ein oder zwei Jahren mal her. Dann sieht es hier so aus wie oben am Landgrafenborn. Dann haben die Tiefenbohrungen für die Trinkwasserversorgung Frankfurts der Nidda endgültig das Wasser entzogen.“ Er führt mich und andere anschließend noch zum Hochmoor in der Breungeshainer Heide. Es wurde erst vor ein paar Jahren renaturiert, eine wilde Lichtung im schattigen Wald.

Ein schmaler Fußpfad führt bergab. Die Wiese ist feucht, irgendwann bemerke ich, dass sich die Feuchtigkeit zu einem kleinen Rinnsal gesammelt hat, das immer mehr Wasser einsammelt. Das ist sie, die Nidda, der Fluss als Baby. Mit ihm tauche ich wieder in ein Waldstück ein. Der Weg ist holprig, ich muss auf die Wurzeln achten. Beinahe hätte ich das entscheidende Schild „Nidda-Quelle“ verpasst, zu sehr bin ich auf den Weg konzentriert. Dabei ist es ein idyllischer Platz. Ich bin nicht der einzige hier. Ein Mann in meinem Alter outet sich als Einheimischer. „Noch fließt hier Wasser“, bemerkt er, „aber kommen sie in ein oder zwei Jahren mal her. Dann sieht es hier so aus wie oben am Landgrafenborn. Dann haben die Tiefenbohrungen für die Trinkwasserversorgung Frankfurts der Nidda endgültig das Wasser entzogen.“ Er führt mich und andere anschließend noch zum Hochmoor in der Breungeshainer Heide. Es wurde erst vor ein paar Jahren renaturiert, eine wilde Lichtung im schattigen Wald.

|

Direkt hinter dem Moor muss ich die Landstraße überqueren. 93,5 Kilometer bis zur Mündung, verrät mir ein Wegweiser. Ich gewähre noch einigen Motorradfahrern die Vorfahrt, sie sind eh stärker als ich. Hinter dem Parkplatz auf der anderen Seite tauche ich in einen grünen Laubtunnel ein. Ein breiter Waldweg führt mich unter schattigem Blätterdach Richtung Main. Es geht sanft abwärts, der Weg ist nicht zu verfehlen. An einem Steinbruch mache ich halt. Hier in der Nähe soll die Miedeburg sein bzw. gewesen sein, denn außer einem Verweis auf der Streckenkarte ist von ihr nichts mehr übriggeblieben. Möglicherweise wurden in diesem Steinbruch die Blöcke für seine Mauern gebrochen. Kilometer um Kilometer rolle ich durch den Wald. Dann öffnet sich ein schöner Blick. Grüne Wiesen, getupfert mit den gelben Blüten der Trollblume, ziehen sich über den Hang.

|

Vorsicht, Steilstrecke mit Gegenverkehr

Vorsicht, Steilstrecke mit Gegenverkehr

Die Kuppe des Vogelsberges ist bis etwa 600 Höhenmeter fast durchgehend bewaldet. Dann beginnt das landwirtschaftlich genutzte Gebiet. Und jetzt wird es steil. Ein Schild warnt mich vor der folgenden Strecke, starkes Gefälle, und dazu noch Gegenverkehr. Zum Glück beginnt jetzt die Asphaltdecke. Vorsichtig rolle ich bergab. Vorsicht ist in der Tat geboten, denn plötzlich knickt der Weg scharf nach rechts ab. Wer hier zu schnell ist, landet in der Hecke. An den gequälten Gesichtern des radelnden „Gegenverkehrs“ erkenne ich, wie steil dieser Abschnitt ist. Die Nidda hat sich tief unten in der Talsohle eingekerbt. Da ist kein Platz für einen Radweg. Weit in der Ferne sehe ich Schotten und noch weiter dahinter erkenne ich im leichten Dunst die Ebene der Wetterau, welch ein weiter Blick von hier oben. Ich verweile einige Zeit an diesem schönen Platz und sauge die Atmosphäre regelrecht in mich auf. Insgeheim bin ich jetzt doch etwas traurig, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, den Blick vom Hoherodskopf Richtung Frankfurt zu genehmigen. Aber ich kenne mich und weiß, dass es nicht nur ein kurzer Blick gewesen wäre, ob meiner Fotoleidenschaft.

Rudingsheim ist der erste Ort auf meiner Strecke. Geschmückte Hausfassaden und Fachwerk begleiten mich auf der kurzen Durchfahrt. Immer noch führt der Weg hoch über der Talsohle. Erst in Schotten erreiche ich wieder den kleinen Fluss. Eigentlich ist es immer noch ein Bach, der aber schon kräftig Wasser gesammelt hat. Auf meinem Tacho stehen schon 15 Kilometer, 500 Höhenmeter liegen hinter mir. Das kleine Städtchen begeistert mich. Irgendwie lag Schotten nie so recht auf meinem Weg. Ich fahre gleich einige Runden durch die Altstadt und schaue mir die Fachwerkfassaden an. Schotten hat Charme, doch bis zur Mündung ist es noch weit.

Vor den Toren von Schotten ist die Nidda aufgestaut. Es ist Mittagszeit, Zeit für eine Rast. Der Rundweg um den See ist von Spaziergängern und Freizeitsportlern aller Art frequentiert. Eine Schwanenmutter begleitet ihre drei Kleinen, die gerade ihren Freischwimmerschein machen, derweil Papa-Schwan wohl mit seinen Kumpels auf Vatertagstour ist. Zwei Nilgänse rauschen wild schnatternd über die Wasseroberfläche. Wer hat da wem wohl den fetten Brocken weggeschnappt? Der Stausee führt, wie mir scheint, wenig Wasser, zu wenig für diese Jahreszeit.

Im Tal vor mir reckt sich eine kleine markante Kirche aus dem Grün hervor. Der Radweg führt steil nach Rainrod hinunter. Gleich im Dutzend kommen mir jetzt die Fahrradfahrer entgegen. Der Stausee ist ein beliebtes Ziel für Familien, die zum Picknick oder zum Familienausflug hier hinkommen. Auf der Landstraße lassen Motorradclubs ihre Pferdestärken aufheulen. Der Radweg hat immer noch ein deutliches Gefälle. Am deutlichsten sehe ich es an den angestrengten Gesichtern der Entgegenkommenden, derweil ich mein Rad locker rollen lassen kann. Ich Eichelsdorf treffen sich Nidda und Eichel. Letztere scheint mir mehr Wasser zu führen als die Nidda. Aber die Nidda hat ja auch einiges an ihrer Wasserfracht im Schottener Stausee zurücklassen müssen. Schöne Fachwerkhäuser säumen das Ufer der Eichel.

Nun weitet sich das Tal und es wird spürbar flacher. In dem gleichnamigen Städtchen Nidda lasse ich den Oberlauf der Nidda hinter mir. Dreißig Kilometer liegen hinter mir und die Nidda schickt sich an, den Vogelsberg zu verlassen. Das Flüsschen hat jetzt den größten Teil seiner Höhenmeter auf dem Weg zum Main absolviert und darf nun gemächlich in den Auen mäandern. Der Radweg führt an einem kleinen Kanal entlang und hätte mich beinahe auf diesem kürzesten Weg aus Nidda herausgeführt. Aber ich biege rechtzeitig ab, um mir das Städtchen anzusehen. Der hübsche Marktplatz ist sehr belebt. Viele Radfahrer machen hier Rast, stehen an der Eisdiele für eine süße Abkühlung an oder haben sich in einem der zahlreichen Cafés niedergelassen. Mich zieht es zu der alten Nidda-Brücke. Sie stammt aus dem Jahr 1607 und war bis 1840 weit und breit die einzige Brücke über den Fluss.

Das altersschwache Mühlrad ruht neben der Brücke. Es gehört zur Stadtmühle, eine der vielen Mühlen am Oberlauf der Nidda. Sein Rad dreht sich nicht mehr, wie auch die aller anderen Wassermühlen bis nach Schotten hoch.

Das altersschwache Mühlrad ruht neben der Brücke. Es gehört zur Stadtmühle, eine der vielen Mühlen am Oberlauf der Nidda. Sein Rad dreht sich nicht mehr, wie auch die aller anderen Wassermühlen bis nach Schotten hoch.

|

Kurz hinter Nidda stoße ich auf die Trasse der Eisenbahn. Viele Züge fahren nicht mehr und so kann ich in Ruhe rollen und mein Auge schweifen lassen. Auf einem kleinen Hang, zu dem mich der Radweg hochführt, liegt der Wohnplatz Orbes. „Die haben ja zu.“ höre ich hinter mir rufen. Eine Familie kommt mit großer Kinderschar auf ihren Fahrrädern an. Mit Bedauern fahren sie weiter. Dann sehe ich auch den Biergarten vor mir. Den Betreibern sind die Corona-bedingten Auflagen zu hoch, so entnehme ich einem Schild, daher bleibt der Biergarten geschlossen.

|

Die Fahrt geht auf halber Höhe oberhalb der Nidda-Aue. Während ich so durch die Landschaft rolle, kommen mir meine Reisepläne für dieses Jahr in den Kopf. Mal an den Jagst-Kocher-Radweg oder von Dillingen/Saar nach Dillingen/Donau oder vielleicht auch den Meuse-Maas-Radweg radeln: Ich hatte so viele Ideen für Radtouren in diesem Jahr. Doch da kommt so ein kleines Virus und macht mir einen Strich durch die Rechnung. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich mich nicht in diese neue Lage einfinden könnte. Und so finden meine Radtouren nicht in der Ferne statt, sondern erst mal nur als Tagestouren um die Ecke. So erkunde ich stückweise neue Radstrecken in Süd- und Mittelhessen.

Teil 2: von Ranstadt bis Gronau - 36 km

Vor mir tauchen die ersten Häuser von Ranstadt auf und gleich darauf eine Installation am Wegesrand: Drei in Holz gestaltete Rohrkolben mit dem klassischen Blütenstand. Nun verstehe ich besser, warum dieses Gewächs auch unter dem Namen Schlotfeger bekannt ist. Mit solchen Kolben könnte man gut und gerne Industrieschornsteine reinigen, wenn erstere nicht so fragil wären. Der Schein ist wieder mal mehr als das Sein. Zum Ensemble gehört auch eine höher gesetzte Plattform mit Bank, eine Einladung, die ich gerne annehme. Ein als Fernrohr getarntes Edelstahlrohr erlaubt mir einen ungetrübten Blick auf das Storchennest jenseits der Bahnlinie. Es ist leer, kein brütender Storch zu sehen. Ein Kuckuck ruft. Unwillkürlich greife ich nach meinem Portemonnaie. Das habe ich von meiner Großmutter gelernt. Wenn ich den ersten Kuckuck im Jahr höre und dann nach dem Geldbeutel greife, bleibt er fürs ganze Jahr gefüllt.

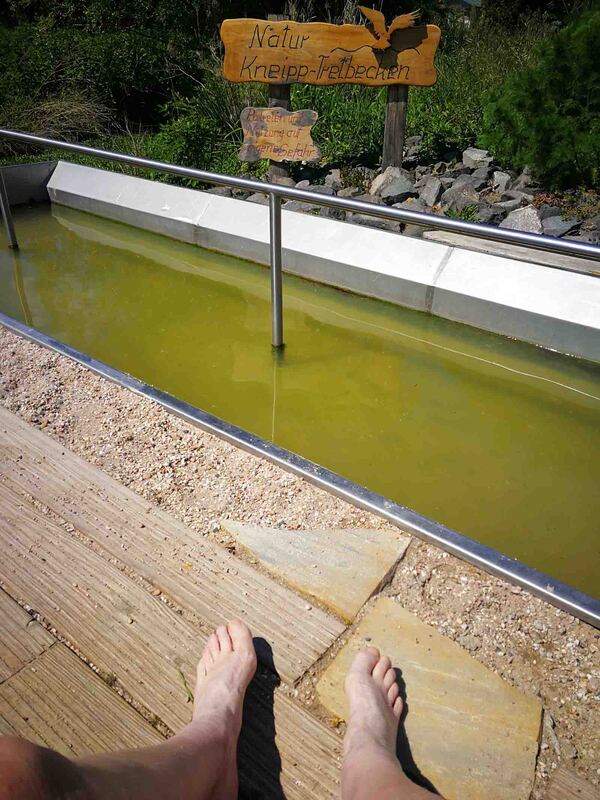

Ich steige aufs Rad, rolle weiter und bremse gleich wieder. Vor mir liegt ein Wasserbecken, eine Kneipp-Anlage. Gerade das richtige für gestresste Füße. Das kühle Wasser tut meinen Beinen gut.

Von Ranstadt sehe ich nicht viel. Rechter Hand führt eine Straße in eine Siedlung hoch, Steigung 17 %. Das lass ich jetzt mal. Kurz dahinter biegt mein Weg unter der Eisenbahnunterführung hindurch nach Westen ab.

Von Ranstadt sehe ich nicht viel. Rechter Hand führt eine Straße in eine Siedlung hoch, Steigung 17 %. Das lass ich jetzt mal. Kurz dahinter biegt mein Weg unter der Eisenbahnunterführung hindurch nach Westen ab.

Dauernheim erwartet mich mit einer Überraschung

Dauernheim erwartet mich mit einer Überraschung

Nach ein paar Minuten erreiche ich wieder die Nidda und den kleinen Ort Dauernheim. Es ist nicht viel Verkehr auf der Dorfstraße, die zur Kirche hochführt. Dauernheim liegt am Hang. In den gemauerten Wänden am Fuß der Kirche sind viele Türen, eine neben der andere, über mehrere Etagen. Wege verbinden die Etagen. An jeder Tür hängt ein Aushang. Das macht mich neugierig. Die Gemeinde erklärt, dass sie keine Haftung für eingelagerte Gegenstände übernimmt, denn „In der gesamten Felsenkelleranlage besteht akute Einsturzgefahr“ und das mit drei Ausrufezeichen. Aha, eine Felsenkelleranlage steckt hinter den Türen. Aber warum gibt es diese Anlage? Jetzt muss das Internet her, um mich schlau zu machen. Es ist belegt, dass schon in der Jungsteinzeit hier Menschen siedelten, später dann die Kelten. Schriftlich erwähnt wird der Ort aber erst im Jahr 782 in einer Urkunde des Klosters Fulda als „Turenheim“. Damals also schon die Türen? Doch weit gefehlt. Die Felsenkeller wurden erst im 16. Jahrhundert angelegt. Für den Wein, der auf dem sonnenverwöhnten Berghang gedieh, brauchte man einen kühlen Lagerplatz, bis dass die Reblaus dem ein Ende setzte.

Der ausgeschilderte Radweg führt mich im Ort weiter an historischen Fachwerkfassaden vorbei. Über einem Toreingang aus Sandstein lese ich die Jahreszahl 1762. Hinter dem Ortsausgang, dort, wo der Radweg wieder ins Tal zurückführt, öffnet sich mir der Blick durch ein banales Brückenbauwerk hindurch in die Wetterau. Ich kann das Rad nun einfach talwärts rollen lassen. An einem Unterstand für die Vogelbeobachtung bleibe ich schließlich stehen. Vor mir liegt die „Nachtweid von Dauernheim“. Mineralsalzhaltiges Wasser tritt aus dem Boden und bildet ein einzigartiges Salzwiesen-Biotop. Es ist ein Refugium seltener Pflanzen und für Vögel, so lerne ich aus einer Infotafel. Hinter mir brummt der Verkehr auf der Autobahn. Im Vorbeifahren habe ich schon oft diesen kleinen See und die Vogelvielfalt gesehen. Dass es sich um ein seltenes Biotop handelt, war mir bislang nicht bewusst. Merke: Fahrradfahren bildet. Doch ihren Namen hat die „Nachtweid“ aus einem ganz anderen Grund erhalten. Im Mittelalter war es die Nachtweide für das Vieh der Bauern. Hier im Tal waren sie vor den Wölfen geschützt, die in den umliegenden Wäldern auf Beute lauerten.

die weißen Stämme markieren den Verlauf des Limes

die weißen Stämme markieren den Verlauf des Limes

Wölfe gibt es keine mehr und so kann ich meinen Weg beruhigt fortsetzen. Hinter der Autobahnunterführung stoße ich auf zwei weiße, hoch aufgerichtete Pfähle. Ich habe die Grenze zum Römerreich erreicht. Die Pfähle markieren den Verlauf des Limes, der römischen Grenzsicherungsanlage, welche die fruchtbare Wetterau vor dem Einfall der Germanen schützte. Hier kreuze ich auch den Limesradweg, den ich im letzten Herbst erkundet habe. Ich überquere die Nidda. Nun führt der Radweg wieder direkt an ihrem Ufer entlang. Ein großes Gebäude ist vom Radweg aus zu sehen. Dann biege ich in einen kleinen Park ein. Dort steht der Sauerbrunnen. Ich kenne ihn aus früheren Jahren. Die Quelle, die den Brunnen speist, ist bereits im 15. Jahrhundert urkundlich erwähnt worden. Der Name kommt nicht von ungefähr. Das Wasser ist sauer, mehr als sauer, wage ich sagen. Doch die Trockenheit der letzten Jahre hat die Quelle wohl versiegen lassen. Der Brunnen ist vorübergehend mit Brettern vernagelt. Im Park dahinter flanieren Paare. Unter dem Blätterdach ist es angenehm kühl. Doch mich reizt heute weniger der im 19. Jahrhundert als englische Gartenanlage angelegte Park als das große Gebäude dahinter.

Es ist nicht nur ein Gebäude, es ist eine ganze Schlossanlage. Einst im Besitz einer Nebenlinie der Ysenburger Fürstenfamilie, ist es schon lange im bürgerlichen Privatbesitz. Heute beherbergt es ein beliebtes Restaurant, zurzeit jedoch aufgrund der Corona-Beschränkungen geschlossen. Wegen der vielen Brücken über den Burggraben und den Mühlbach nennt man Staden auch „Klein Venedig“. Sogar eine Seufzerbrücke gibt es hier. Vielleicht hat sie ihren Namen von den Delinquenten, die seiner Zeit über die Brücke zum Galgen geführt wurden, vielleicht aber auch von dem Seufzen des Schlossherren beim Liebesspiel auf seiner Lustbrücke. Von der Wasserburg, auf deren Fundamente das Ysenburger Schloss steht, sind hingegen nur noch einzelne Mauerreste vorhanden.

Es ist nicht nur ein Gebäude, es ist eine ganze Schlossanlage. Einst im Besitz einer Nebenlinie der Ysenburger Fürstenfamilie, ist es schon lange im bürgerlichen Privatbesitz. Heute beherbergt es ein beliebtes Restaurant, zurzeit jedoch aufgrund der Corona-Beschränkungen geschlossen. Wegen der vielen Brücken über den Burggraben und den Mühlbach nennt man Staden auch „Klein Venedig“. Sogar eine Seufzerbrücke gibt es hier. Vielleicht hat sie ihren Namen von den Delinquenten, die seiner Zeit über die Brücke zum Galgen geführt wurden, vielleicht aber auch von dem Seufzen des Schlossherren beim Liebesspiel auf seiner Lustbrücke. Von der Wasserburg, auf deren Fundamente das Ysenburger Schloss steht, sind hingegen nur noch einzelne Mauerreste vorhanden.

Der Fußballplatz von Staden ist mit Gänseblümchen und Löwenzahn übersät. Es ist ein weißer Teppich, der – Corona sei Dank – sich hier ausgebreitet hat. Seit über sechs Wochen hat kein Fußballstiefel mehr den Rasen zertrampelt, doch damit wird bald wieder Schluss sein.

Hinter Staden öffnet sich mir die weite Landschaft der Wetterau. Die Autobahn ist hinter den Hügeln verschwunden, auf der Landstraße herrscht wenig Verkehr, es ist still geworden. Mir fällt auf, dass ich jetzt schon seit Staden an der Nidda entlang radele. Das ist das erste Stück direkt am Fluss seit dem Quellbach.

Hinter Staden öffnet sich mir die weite Landschaft der Wetterau. Die Autobahn ist hinter den Hügeln verschwunden, auf der Landstraße herrscht wenig Verkehr, es ist still geworden. Mir fällt auf, dass ich jetzt schon seit Staden an der Nidda entlang radele. Das ist das erste Stück direkt am Fluss seit dem Quellbach.

|

Ein Storch steht einsam in seinem Nest. Es sind nur wenige Radfahrer unterwegs. Ein junges Mädchen wird von einer jungen Frau auf einem Pony geführt. Ich mache mich rechtzeitig durch Klingeln bemerkbar und bedanke mich beim Passieren für den Platz, den sie mir gewährt haben.

Über der Mündung des kleinen Nebenflusses Horloff setzt gerade ein Sportflugzeug zur Landung auf dem Flugfeld von Reichelsheim an. Nur kurz höre ich das Brummen des Motors, dann ist es wieder still. Die Horloff entspringt nicht weit von der Niddaquelle im Vogelsberg. Sie hat sich jedoch entschieden, ihren Weg weiter nördlich zu nehmen. Die Nidda ist jetzt gezähmt, gebändigt, eingezwängt in ein befestigtes Flussbett. Zwischen 1965 und 1973 wurde der Fluss von Ober-Florstadt bis zur Mündung kanalisiert. Die Auenlandschaft wurde zur Gewinnung landwirtschaftlicher Flächen weitestgehend trockengelegt. |

Die Hochzeitswiese von Florstadt

Die Hochzeitswiese von Florstadt

In Florstadt muss ich die Bundesstraße überqueren. Obwohl der Verkehr in den letzten Tagen im Vergleich zu den Vorwochen deutlich zugenommen hat, ist es immer noch relativ ruhig auf der Bundesstraße. Die Corona-Pandemie und ihre ökonomischen Folgen wirken immer noch. So kann ich ohne Hilfe der Ampelanlage die Straße überqueren.

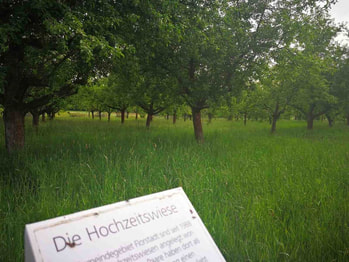

Am Ortsende stoße ich auf eine Streuobstwiese, wie man sie häufig in der Wetterau findet. Doch diese ist eine besondere. Es ist eine Hochzeitswiese. 1988 wurde hier die erste ihrer Art angelegt, auf der Jungvermählte einen Obstbaum pflanzen dürfen. Es scheint gut angenommen zu werden, denn es gibt inzwischen schon mehrere Hochzeitswiesen im Gemeindegebiet von Florstadt. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Mirabellen, Speierlinge und Nussbäume laden im Herbst zur Ernte ein. Die jeweiligen Hochzeitspaare haben dann ein Vorrecht auf den Ertrag. Wenn ich die vielen Obstbäume hier so sehe, denke ich mir, dass man in Florstadt gerne heiratet.

Am Ortsende stoße ich auf eine Streuobstwiese, wie man sie häufig in der Wetterau findet. Doch diese ist eine besondere. Es ist eine Hochzeitswiese. 1988 wurde hier die erste ihrer Art angelegt, auf der Jungvermählte einen Obstbaum pflanzen dürfen. Es scheint gut angenommen zu werden, denn es gibt inzwischen schon mehrere Hochzeitswiesen im Gemeindegebiet von Florstadt. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Mirabellen, Speierlinge und Nussbäume laden im Herbst zur Ernte ein. Die jeweiligen Hochzeitspaare haben dann ein Vorrecht auf den Ertrag. Wenn ich die vielen Obstbäume hier so sehe, denke ich mir, dass man in Florstadt gerne heiratet.

|

Mit diesem Gedanken im Kopf radele ich weiter. Rechter Hand taucht das Hofgut Wickstadt auf. Es ist gut hinter Büschen und Bäumen versteckt. Sicher geht das Hofgut auf eine der etwa zweihundert römischen Bauernhöfe in der Wetterau zurück, die mit ihrem Gemüse und Getreide das römische Heer versorgt haben. Es ist schon eine Zeitlang her, dass ich hier das Wickstädter Kunstfest besucht habe. Künstlern und Künstlerinnen aus der Wetterau bietet das Ambiente des Hofguts ein schönes Forum.

|

Wegweiser in Florstadt

Wegweiser in Florstadt

Der Fluss führt mich jetzt in einer weiten Schleife durch die Nidda-Aue. Das Getreide reift auf den Feldern heran. In der Ferne sehe ich die Dörfer. Ungestört verfalle ich in meditative Gedanken. Das Corona-Virus hat die Welt verändert. Auf welche Art, das wird sich noch zeigen. Ich bin kein Prophet, kann nur hoffen, dass die Solidarität und die gegenseitige Achtung der Gesundheit der Mitmenschen bewahrt bleiben. Als Rentner hat sich für mich nicht viel geändert. Kein Homeoffice, keine häusliche Kinderbetreuung wegen Kita-Schließung, keine Einkommenseinbuße durch Kurzarbeit, nicht eingeengt zu sein in einer kleinen Mietwohnung, das ist schon ein Luxus im Vergleich zu vielen anderen. Sicher fehlen mir kulturelle Veranstaltungen und das enge Beisammensein mit Freunden, das Umarmen bei der Begrüßung und das Feiern. In unserem Fototeam haben wir neue Wege der Zusammenarbeit erprobt und gefunden. Ich höre und sehe auch, dass jüngere Menschen weniger achtsam mit der Situation umgehen, als ältere. Das bereitet mir Sorge. Ich schaue unsicher in die Zukunft. Ich bin in eine Generation hinein geboren worden, die 70 Jahre keinen Krieg erlebt hat. Nun stellt eine Pandemie plötzlich vieles infrage, wirft eine Gesellschaft aus den gewohnten Bahnen. Tausend Gedanken schießen mir durch den Kopf, unsortiert, mit vielen Fragen und wenigen Antworten. Achtsam bleiben, das ist die Devise für die Zukunft.

Langsam engt sich die Ebene ein. Nicht dass es große Berge sind, die sich von rechts und links heranschieben. Sie gleichen eher Wellen, die immer näher heranrollen. Auf einem Feld weit vor mir zähle ich 9 Störche. Sie stolzieren langsam über das Feld auf der Suche nach einer Maus oder einem Frosch. Vor einigen Tagen habe ich gelesen, dass es in diesem Jahr 120 Störche in der Wetterau gibt. So viele gab es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Da auch die Fläche der Feuchtgebiete zugenommen hat, ist ihr Bestand nicht mehr gefährdet. Sie nehmen nicht nur die angebotenen Nistplätze an, sondern suchen sich auch eigene. Bei Düdelsheim habe ich vor kurzem ein Storchennest auf dem Ausleger einer Hochspannungsleitung gesehen.

Ein roter Regionalzug rattert über die stählerne Brücke. Ich habe Assenheim erreicht. Die beiden Wellen haben hier der Nidda nur einen schmalen Durchlass gewährt. Mir scheint, dass sich der Vogelsberg und der Taunus über mir gerade die Hände reichen.

Die Nidda macht einen artigen Knicks in Assenheim. Ich stehe auf einer kleinen Brücke und beobachte das Fließen des Wassers und das Spiel von Hunden. Vor mir ragt ein 45 Meter hohes Silo in den Himmel. Es ist höher als der Kirchturm. 700 Jahre stand dort eine Mühle. Sie entwickelte sich von einer kleinen Wassermühle, wie es viele an der Nidda gab, zu einer großen Walzenmühle. Abnehmer des Mehls war unter anderem die Firma Milupa in Friedrichsdorf. Anfang der 70er kam das Aus. Die Mühle war gegen die großen Mühlenwerke nicht mehr konkurrenzfähig. Heute dienen die Silos nur noch als Getreidespeicher.

Gegenüber den Silos nimmt die Nidda das Wasser der „Wetter“ in sich auf. Die „Wetter“ ist der Fluss, der dieser Region den Namen verliehen hat: die „Wetterau“. Die Mündung in die Nidda ist unspektakulär. Beide Flüsschen sind kanalisiert und gebändigt. Irgendwo vor mir am Zusammenfluss soll eine Statue stehen, mit dem Namen „Wächterin der Gewässer“. Jetzt stehe ich zum dritten Mal hier und kann sie immer noch nicht ausfindig machen. Sie scheint gut versteckt zu sein.

Gegenüber den Silos nimmt die Nidda das Wasser der „Wetter“ in sich auf. Die „Wetter“ ist der Fluss, der dieser Region den Namen verliehen hat: die „Wetterau“. Die Mündung in die Nidda ist unspektakulär. Beide Flüsschen sind kanalisiert und gebändigt. Irgendwo vor mir am Zusammenfluss soll eine Statue stehen, mit dem Namen „Wächterin der Gewässer“. Jetzt stehe ich zum dritten Mal hier und kann sie immer noch nicht ausfindig machen. Sie scheint gut versteckt zu sein.

Hinter Assenheim verändert sich die Flusslandschaft. Wo vorher die Nidda in ein enges Korsett eingeengt war, darf der Fluss sich jetzt wieder frei entfalten. Weit vor mir taucht die Silhouette von Ilbenstadt auf. Sie wird dominiert von den drei Türmen des „Wetterauer Doms“, der zu einer mittelalterlichen Klosteranlage gehört.

Ilbenstadt hat sich mit der Renaturierung wohl besondere Mühe gegeben. Vor 15 Jahren begann das Werk. Das Ergebnis gefällt mir. Mal ist das Bett der Nidda breit, mal schlängelt es sich zwischen Sandbänken und Halbinseln. Kinder spielen am Ufer, Jugendliche machen Musik, Familien picknicken.

In der Ferne erheben sich die Kuppen des Taunus aus der Ebene. Über ein gelbes Rapsfeld schaue hinweg ich auf den Kirchturm von Peterweil und darüber im milchigen Gegenlicht den Kleinen Feldberg mit seinem markanten Turm.

Ilbenstadt hat sich mit der Renaturierung wohl besondere Mühe gegeben. Vor 15 Jahren begann das Werk. Das Ergebnis gefällt mir. Mal ist das Bett der Nidda breit, mal schlängelt es sich zwischen Sandbänken und Halbinseln. Kinder spielen am Ufer, Jugendliche machen Musik, Familien picknicken.

In der Ferne erheben sich die Kuppen des Taunus aus der Ebene. Über ein gelbes Rapsfeld schaue hinweg ich auf den Kirchturm von Peterweil und darüber im milchigen Gegenlicht den Kleinen Feldberg mit seinem markanten Turm.

|

Die Gemeinde Karben hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Direkt am Radweg hat sie eine E-Bike-Ladestation errichtet. Die Nutzung ist kostenfrei. Bis vor Kurzem hätte ich das Angebot sofort genutzt. Jetzt habe ich einen Ersatz-Akku dabei. Meine Fahrradfreunde werden es mir danken, dass unsere gemeinsamen Touren künftig nicht mehr durch lange Pausen für das Laden des Akkus gebremst werden.

Rund um Karben ist das Renaturierungsprojekt wohl ins Stocken gekommen. Dafür ist der Radweg nun noch besser als bisher ausgebaut. Er ist gut zweieinhalb Meter breit, breit genug, um den vielen Nutzern des Radweges Platz zu bieten. |

Es schneit. Kleine weiße Flöckchen tanzen vor meiner Nase, Dutzende, Hunderte, es werden immer mehr. Langsam schweben sie zu Boden, bleiben für einen Moment auch auf den Asphalt liegen, bis der Fahrtwind der zahlreichen Fahrräder sie an den Wegesrand fegt. Dort sammeln sie sich zu einem schmalen langen Band. Es sind die Samen der Pappeln, die jetzt auf der Suche nach einer neuen Zukunft ausschwärmen.

Rinder sammeln sich unter einer kleinen Baumgruppe, ein Bild, wie ich es aus Frankreich kenne. Der kleine See davor ist Teil des Renaturierungsprojektes rund um Dortelweil und Gronau. Wieder darf die Nidda ihrem natürlichen Drang folgen und den Flusslauf selbst gestalten. Ein bisschen Starthilfe hat der Mensch ihr dabei gegeben. Ein kleines Inselchen hier, eine großzügige Schleife mit Prallhang und Steilhang dort, vielleicht sah es ja hier so einmal vor vielen Jahren aus. Und wieder sammeln sich die Menschen am Fluss.

Der Radweg führt mich schnurgerade auf Gronau zu. Eine weitere Installation stoppt meinen Lauf. Ruhebänke stehen neben einem überdimensionalen Vogelnest. Schade nur, dass so mancher Zeitgenosse seinen Wohlstandsmüll unter und im Nest liegen lässt.

Rinder sammeln sich unter einer kleinen Baumgruppe, ein Bild, wie ich es aus Frankreich kenne. Der kleine See davor ist Teil des Renaturierungsprojektes rund um Dortelweil und Gronau. Wieder darf die Nidda ihrem natürlichen Drang folgen und den Flusslauf selbst gestalten. Ein bisschen Starthilfe hat der Mensch ihr dabei gegeben. Ein kleines Inselchen hier, eine großzügige Schleife mit Prallhang und Steilhang dort, vielleicht sah es ja hier so einmal vor vielen Jahren aus. Und wieder sammeln sich die Menschen am Fluss.

Der Radweg führt mich schnurgerade auf Gronau zu. Eine weitere Installation stoppt meinen Lauf. Ruhebänke stehen neben einem überdimensionalen Vogelnest. Schade nur, dass so mancher Zeitgenosse seinen Wohlstandsmüll unter und im Nest liegen lässt.

Teil 3: von Gronau bis zur Mündung - 27 km

Ein strahlend blauer Himmel spannt sich über mir. Wo sonst Flugzeuge auf dem Weg in die Ferne eine weiße Schleppe hinter sich ziehen und das Frankfurter Kreuz am Himmel spiegeln, zeigen sich heute nur vereinzelte Versuche, das geometrische Muster nachzuzeichnen.

Auf der Brücke vor Gronau bleibe ich stehen. Die Nidda hat an der Taille schon deutlich zugenommen. Von Osten kommt der Mühlbach und bringt viel Wasser mit. Und wie bestellt nistet an der Mündung ein Storchenpaar auf dem Querträger einer Überlandleitung. Ein Bauer macht gerade Heu. Ungeachtet des Lärms der Mähmaschine stolzieren einige Störche in gebotenem Abstand hinter der Maschine her, um eine aufgeschreckte Maus oder gar eine davon hüpfende Kröte zu erhaschen.

Regungslos steht ein Graureiher auf einer Wiese hoch über dem Flussbett. Welche Fische er dort ergattern will, ist mir schleierhaft. Aber er wird es wissen. Der alte Kanallauf ist durch einen kleinen Damm abgesperrt. Der Fluss beschreibt jetzt eine Schleife in einem neuen Bett, vielleicht ist es auch das ursprüngliche. Weit hinten dümpelt ein einsamer Schwan. Dann folgt eine zweite Schleife. Eine Umleitung führt mich am Dottelfelder Hof vorbei.

Auf der Brücke vor Gronau bleibe ich stehen. Die Nidda hat an der Taille schon deutlich zugenommen. Von Osten kommt der Mühlbach und bringt viel Wasser mit. Und wie bestellt nistet an der Mündung ein Storchenpaar auf dem Querträger einer Überlandleitung. Ein Bauer macht gerade Heu. Ungeachtet des Lärms der Mähmaschine stolzieren einige Störche in gebotenem Abstand hinter der Maschine her, um eine aufgeschreckte Maus oder gar eine davon hüpfende Kröte zu erhaschen.

Regungslos steht ein Graureiher auf einer Wiese hoch über dem Flussbett. Welche Fische er dort ergattern will, ist mir schleierhaft. Aber er wird es wissen. Der alte Kanallauf ist durch einen kleinen Damm abgesperrt. Der Fluss beschreibt jetzt eine Schleife in einem neuen Bett, vielleicht ist es auch das ursprüngliche. Weit hinten dümpelt ein einsamer Schwan. Dann folgt eine zweite Schleife. Eine Umleitung führt mich am Dottelfelder Hof vorbei.

die Kohlensäure-Scheideanlage des Römer-Brunnens

die Kohlensäure-Scheideanlage des Römer-Brunnens

Ein dicker Wasserstrahl schießt in einem seltsam geformten Becken hoch, wirft Schaumbröckchen in die Luft und fällt als gleich wieder in sich zusammen. Kaum ist die Wassersäule erstorben, da baut sich schon die nächste auf. Die große Industriehalle auf der anderen Flussseite gibt mir die richtige Auskunft: HASSIA. Ich habe das Zentrum der Wetterauer Mineralquellen erreicht: Bad Vilbel. Direkt am Fluss steht ein Brunnenhaus. Es ist der Römer-Brunnen. Mit 220.000 m³ Jahresleistung ist er seit 1929 einer der ertragreichsten Mineralbrunnen Deutschlands und zugleich eine der Quellen mit dem höchsten Anteil an Mineralien. Aus 287 m Tiefe schießt das Wasser durch den hohen Eigenanteil an Kohlensäure an die Erdoberfläche hoch. Das meiste wird in Flaschen abgefüllt, der Überschuss speist die Nidda. Der pulsierende Wasserstrahl, den ich zuerst gesehen habe, ist die Kohlensäure-Scheideanlage. HASSIA kann nicht die gesamt Wassermenge aus dem Brunnen verarbeiten. Der Überlauf für das überschüssige Brunnenwasser ist direkt neben dem Brunnengebäude. Dort, wo der Wasserstrahl auf das befestigte Abflussbett trifft und in die Nidda fließt, ist der Beton rot, rostrot. Ist halt auch viel Eisen im Wasser enthalten.

|

Wie es sich für eine Bäderstadt gehört, ist das westliche Nidda-Ufer als Kurpark gestaltet. Auf einer gepflegten Wiese haben sich Jugendliche zusammengefunden. Vor zwei Wochen bin hier schon einmal lang geradelt. Da war die Wiese fast leer, dank der strengen Corona-Beschränkungen. Jetzt sind sie gelockert, zu sehr gelockert, wie ich sehe. Denn von Abstandsregel und Maskenpflicht ist keine Spur zu sehen.

Die Ruine der Wasserburg ist immer noch von dem wehrhaften Graben umgeben. Zwei Männer stellen gerade übermannsgroße Holzfiguren des Künstlers Stephan Gruber am Fuß der Burgmauer auf. 69 ihrer Art, aus massivem Eichenholz gefertigt, umrunden die Burgmauer. Wer will, kann eine oder gar mehrere der Figuren käuflich erwerben und damit seine eigene Burg schmücken. Die Geschichte der Burg reicht nachweislich bis ins 9. Jahrhundert zurück. Die Geschichte von Bad Vilbel ist älter. |

|

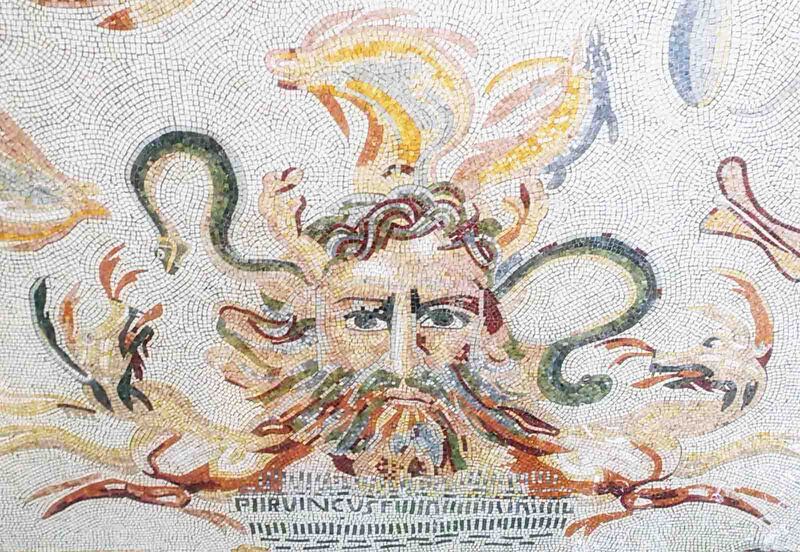

Eine dünne Wasserschicht bedeckt den über 33 m² großen Mosaikboden, der von einem Glashaus geschützt wird. Vor 160 Jahren wurden beim Bau der Eisenbahn Reste eines römischen Mosaikbodens freigelegt. Das Original ist im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Doch mit Hilfe der spendablen Firma „Hassia-Mineralquellen“ schuf ein Mosaikkünstler aus Sizilien diese Rekonstruktion. Die Hassia-Quelle, ein weiterer Brunnen von Bad Vilbel, steht unmittelbar neben dem Mosaik-Glashaus. Manchmal kann man auch von dem Quellwasser kosten. Doch heute ist der Zapfhahn abgedreht. Die Römer wussten auch schon die Heilkraft des Wassers zu schätzen.

|

Die Uferpassage rechts und links der Nidda ist gut belebt. Ich muss immer wieder abbremsen, um Fußgänger nicht zu behindern oder weil andere Radfahrer vor mir stocken. Insbesondere an der Bücherbrücke herrscht lebhaftes Treiben. Auf den Terrassen am Ufer ist Chillen angesagt und der Eisverkäufer freut sich schon auf den abendlichen Kassensturz. Auch der Pächter des Restaurants am Sportplatz freut sich. Nachdem er während der warmen Ostertage nur „Kaffee to Go“ anbieten durfte, verkündet er nun am Radweg ganz groß „Mehret*s Biergarten Geöffnet“. Doch großen Zustrom trotz „Biergartenwetter“ verzeichne ich nicht, weder hier noch sonst unterwegs. Trotz weit auseinander gestellten Tischen trauen sich viele Menschen nicht, sich dort nieder zu lassen.

Viele Brücken und Stege führen im Ort über die Nidda. Da ist zum Beispiel die romantische Mühlenbrücke an der Wasserburg oder die Büchereibrücke im Zentrum oder auch die historische Eisenbahnbrücke von 1849 am Ortsende. Letztere ist die zweitälteste Eisenbahnbrücke Deutschlands und fein rausgeputzt. Bad Vilbel ist immer wieder einen Besuch wert. Das spüre ich heute nicht zum ersten Mal. Mit diesen Gedanken setze ich meine Reise fort.

Viele Brücken und Stege führen im Ort über die Nidda. Da ist zum Beispiel die romantische Mühlenbrücke an der Wasserburg oder die Büchereibrücke im Zentrum oder auch die historische Eisenbahnbrücke von 1849 am Ortsende. Letztere ist die zweitälteste Eisenbahnbrücke Deutschlands und fein rausgeputzt. Bad Vilbel ist immer wieder einen Besuch wert. Das spüre ich heute nicht zum ersten Mal. Mit diesen Gedanken setze ich meine Reise fort.

|

Linker Hand fließt gemächlich die Nidda, rechter Hand rauscht der Verkehr auf einer vierspurigen Schnellstraße, Vorbote der Großstadt Frankfurt. Hinter der Brücke wird es wieder ruhig. Nach dem Kurstadtflair von Bad Vilbel fühle ich mich jetzt unmittelbar in eine dörfliche Idylle versetzt. Pferde weiden auf der Koppel, ein Kirchturm sticht in den blauen Himmel. Die Ansammlung von Häusern am Hang einer kleinen Bodenwelle ist Berkersheim. Nichts deutet daraufhin, dass direkt dahinter das quirlige Frankfurt liegt.

|

Es ist beileibe nicht der nördlichste Stadtteil. Harheim und Niedereschbach ziehen sich noch weit über Bad Vilbel hinaus bis vor die Toren von Karben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Stadtväter von Frankfurt sich Bad Vilbel gerne einverleiben möchten, um das Frankfurter Stadtgebiet abzurunden. Aber Bad Vilbel lebt gut von der Gewerbesteuer der zahlreichen Firmen, die sich hier angesiedelt haben, viele von ihnen auf der Flucht vor dem hohen Hebesatz der Frankfurter Gewerbesteuer.

Entlang der Nidda breitet sich eine weite Ebene aus. In der Ferne erkenne ich unterhalb des Taunuskamms den (noch) jüngsten Stadtteil von Frankfurt, Riedberg. Wieder ist eine Brücke über die Nidda gespannt. Es ist ein neues Bauwerk, das zum Flughafen Bonames hinüberführt. Hier muss es schon in früheren Jahren einen Flussübergang gegeben haben. Es ist verbrieft, dass der Dichter Friedrich Hölderlin jeden ersten Donnerstag im Monat von Bad Homburg bis zum Frankfurter Oederweg wanderte, um mit seiner geliebten Susette, die leider verheiratet war, romantische Briefe auszutauschen. Hier mache ich Rast. Auf dem Flugfeld starten und landen schon lange keine Flugzeuge mehr. Heutzutage erfreuen sich die Bonameser auf dem weitläufigen Feld an Picknick und diversen Sportvergnügen.

|

Über das weite Feld und immer eng an der Nidda erreiche ich schließlich das Freibad Eschersheim. Üblicherweise würde es sich schon durch kreischende Kinder im Planschbecken und laute Musik aus Jukeboxen ankündigen. Doch das Corona-Virus hat das Bad in Ruhe gebettet. Die Liegewiesen sind leer. Nur ein paar Nilgänse haben den Mut, den Rasen zu betreten. Ihnen drohen auch keine Bußgelder. Wieder muss ich die Nidda überqueren. Unter der Brücke driftet schmutzigweißer Schaum, der sich mir gegenüber am Stauwehr bildet. Dort endet vorerst die Renaturierung der Nidda.

|

|

Nun rücken die Häuser enger an den Fluss heran. Doch zum Glück hat man eine Parkanlage angelegt, die sich entlang der Nidda zieht. Spielplätze, Sport- und Picknickwiesen und eine Minigolfanlage säumen meinen Weg. Es ist ein Grüngürtel entstanden, der die inneren Stadtteile von den äußeren trennt. Jetzt sind die Liegewiesen sauber. Monatsmorgens sieht es meist anders aus. Da stapelt sich viel Müll von zahlreichen Grillfesten neben den kleinen Mülltonnen. Waschbären haben nächtens einiges davon über die Wiese verteilt. Doch jetzt ist Freitagnachmittag und das erste Wochenende nach all den Beschränkungen der letzten Wochen steht erst bevor. Wie mag es am Montag hier aussehen.

|

Der Radweg ist inzwischen sehr belebt. Spaziergänger, Jogger, Rollstuhl- und Fahrradfahrer und ungeahnt viele Kinderwagen teilen sich die Strecke. Weit in der Ferne zeigt mir der Fernsehturm und die charakteristische Bleistiftspitze des Messeturms, wo das Zentrum liegt.

|

Ein Zirkus hat sein Lager neben dem Fluss aufgeschlagen. Kein Schild lädt zum Eintritt ein. Zwei Ponys weiden davor, bewundert von ein paar kleinen Kindern, die sie gerne streicheln würden. Vor kurzem hat ein Artist aus einem anderen Zirkus an unserer Haustür geklingelt mit der Bitte um eine Spende für das Futter ihrer Tiere. Normalerweise kommt er nur im Winter. Aber in diesem Jahr fällt die Saison aus. Da muss er auch im Sommer sammeln. Wir geben jedes Jahr gerne eine Spende und diesmal besonders.

|

Über zwei Brücken biege ich in den Brentanopark ein. Das dazugehörige Schwimmbad ist in seiner Form in einen Altarm der Nidda eingebettet. Große alte Bäume spenden Schatten, Kinder tollen zwischen ihnen. Der Park ist entstanden als Landsitz der Frankfurter Handelsfamilie Brentano. 1926 erwarb ihn die Stadt Frankfurt den Park. Eine vielbefahrene Straße trennt den Brentano-Park vom Solmspark. Dieser gehörte einst zum Schloss des Grafen von Solms-Rödelheim und Assenheim“. Von dem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Schloss gibt es nur noch ein Modell im Park.

Kopf einziehen, sonst tut es weh

Kopf einziehen, sonst tut es weh

Vier Stauwehre habe ich seit Eschersheim passiert. Wo einst die Nidda hinter Rödelheim mäandern durfte hat, ein Kanalbauingenieur ihr schon vor über 150 Jahren mit dem Lineal einen schnurgeraden Lauf verpasst. Schon die Römer hatten durch dieses sumpfige Gebiet einen Pfahldamm gebaut, um trockenen Fußes den Mainübergang bei Schwanheim zu erreichen. Dank der Wehre ist die Überschwemmungsgefahr zwar gebannt. Aber der Natur hat es nicht gutgetan. Rechts und links sehe ich die Reste der Altarme, soweit sie nicht zugeschüttet wurden.

Inzwischen habe ich die Brückenbauwerke des Autobahnwestkreuzes erreicht. Ich muss meinen Kopf tief einziehen, denn die Durchfahrt ist niedrig, zu niedrig für große Menschen wie mich. Vor mir liegt die Nidda schnurgerade in ihrem von Menschen geschaffenen Bett. Der Mensch, so geht es mir durch den Kopf, versucht allenthalben, sich die Natur unterzujochen. Und doch zeigt gerade die momentane Situation mit dem Corona-Virus dem Menschen seine Grenzen auf. Vielleicht brauchen wir Menschen diese Grenzlinie, um nicht überheblich zu werden, sondern sich als Teil der Natur zu verstehen, als ein Teil, der ohne die anderen nicht überleben kann. Ernste Gedanken an diesem schönen Tag.

Inzwischen habe ich die Brückenbauwerke des Autobahnwestkreuzes erreicht. Ich muss meinen Kopf tief einziehen, denn die Durchfahrt ist niedrig, zu niedrig für große Menschen wie mich. Vor mir liegt die Nidda schnurgerade in ihrem von Menschen geschaffenen Bett. Der Mensch, so geht es mir durch den Kopf, versucht allenthalben, sich die Natur unterzujochen. Und doch zeigt gerade die momentane Situation mit dem Corona-Virus dem Menschen seine Grenzen auf. Vielleicht brauchen wir Menschen diese Grenzlinie, um nicht überheblich zu werden, sondern sich als Teil der Natur zu verstehen, als ein Teil, der ohne die anderen nicht überleben kann. Ernste Gedanken an diesem schönen Tag.

Das fünfte und letzte Stauwehr vor der Mündung ist inzwischen geschleift. Auch die anderen vier Stauwehre flussaufwärts sollen so umgestaltet werden. Nur noch ein paar graue Mauerreste zeugen von diesem Wehr. Statt seiner ist ein hundert Meter langer Katarakt angelegt, über den das Wasser der Nidda munter springt. „Raue Rampe“ nennen die Wasserbauingenieure diese Form der Renaturierung. Kinder spielen am Ufer, Jugendliche liegen auf der Wiese und Rentner beobachten von ihren Ruhebänken aus das muntere Treiben. Diese Raue Bank ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt geworden. Und wer genau hinschaut, sieht auch Fische, die nun ungehindert flussaufwärts kommen. Dies weiß auch der Graureiher, der unbeweglich vor mir im Wasser steht. Ich sehe ihm seine Spannung an und schneller, als ich den Auslöser betätigen kann, hat er zugeschnappt und einen kleinen Fisch im Schnabel verschwinden lassen.

Auch die alte Niddabrücke zwingt mich, den Kopf einzuziehen. Mindestens seit 1275 seht sie hier, ursprünglich in Holz errichtet, 1824 dann mit Sandstein in die heutige Form gebracht. Der Stadtteil Nied war zu Römerzeit bekannt für seine Ziegelproduktion. Die Ziegel wurden auf Kähne geladen und die Nidda hoch bis zur Stadt Nidda gebracht. Und wie so oft war das Militär der Auftraggeber.

Auch die alte Niddabrücke zwingt mich, den Kopf einzuziehen. Mindestens seit 1275 seht sie hier, ursprünglich in Holz errichtet, 1824 dann mit Sandstein in die heutige Form gebracht. Der Stadtteil Nied war zu Römerzeit bekannt für seine Ziegelproduktion. Die Ziegel wurden auf Kähne geladen und die Nidda hoch bis zur Stadt Nidda gebracht. Und wie so oft war das Militär der Auftraggeber.

Eine weiße Fußgängerbrücke spannt sich über die letzten Meter der Nidda. Sie erinnert mich an die Ponte di Rialto in Venedig, nur etwas höher und nicht überbaut. Von oben habe ich einen schönen Blick auf die Mündung der Nidda. Ihr Wasser muss nur noch die Wörth-Spitze umrunden, bevor es sich mit dem Main vereinigen kann. Die Fahrradfähre überquert im Sonnenlicht den Main. Rechts strahlt der Bolongaro-Palast in voller Schönheit. Nach 90 Kilometern und 625 Höhenmetern habe ich mein Ziel erreicht.