Ausgerechnet Bananen

Gran Canaria im November 2019

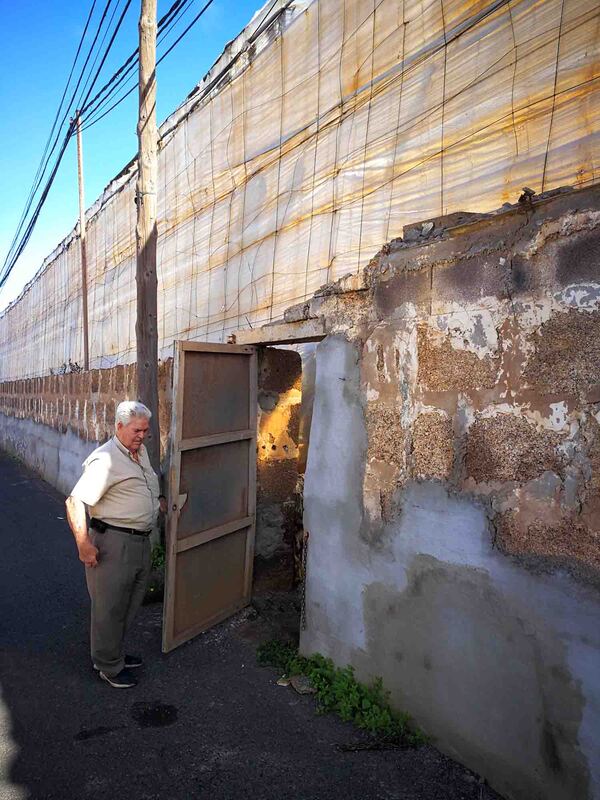

"Ausgerechnet Bananen, Bananen verlangt sie von mir ....." Dieser Ohrwurm schwirrt durch meinem Kopf, jetzt wo ich die große Bananenplantagen sehe, die sich rechts und links der Landstraße hin ziehen. Das Lied stammt aus den 20er-Jahren als in den USA Bananen Mangelware waren und vor allem sündhaft teuer. Nein, einen Bananenmangel gibt es hier im Nordwesten von Gran Canaria und rund um Galdar nicht. Von den Bananen ist von der Landstraße her zwar wenig zu sehen, dafür mehr von den Umhausungen aus Hohlblocksteinen und viel Plastikfolie. Wir folgen Vicente über die geteerten Wege zwischen den langen Gewächshäusern. Dann hält er an. Er öffnet das Vorhängeschloss an einer unscheinbaren Tür und lädt uns zum Eintritt ein. |

Draußen grau, innen Grün: plötzlich stehen wir in einem Garten Eden. Unter einem grünen Blätterdach hängen Bananenbündel, gut einen Meter lang und Zentner schwer, so schwer, dass sie mit Stahlrohren abgestützt werden müssen. Eine blaue Schleife markiert an dem Bündel vor mir, dass es bald erntereif ist. Der Weg, der uns ins Innere der Plantage führt, ist von rot blühenden Flamingoblumen gesäumt.

Freudig begrüßt mich Capitan, der kleine Hund von Vicente. Ich muss ihn erst mal ausgiebig kraulen, bevor er mich weiter gehen lässt. Merkwürdig, denke ich, dass riecht hier doch nach Zitronengeranie. Tatsächlich, ein mannsgroßer Busch steht vor mir. Vicente erklärt uns, dass die Zitronengeranie gut gegen Schädlinge sei. Er ist Bananenbauer aus Leidenschaft, und das seit seiner Kindheit. Er hatte uns in seine Plantage eingeladen, weil wir eine Öko-Plantage kennen lernen wollten. Seine Plantage ist eine der wenigen Bio-Bananenplantagen auf Gran Canaria. Doch wenn er redet, verstehe ich nur Bahnhof. Er redet schnell und engagiert. Aber Renate bemüht sich redlich, ihn mit ihren Spanischkenntnissen zu verstehen, für mich Fragen zu stellen und zu übersetzen. Gerade erklärt er uns das Familienleben einer Bananenpflanze: Jede Pflanze trägt nur einmal. Dies ist die "Mutter". Nach der Ernte wird sie bis unter dem Bündelansatz abgeschnitten und verwelkt. Das ist dann die "Großmutter", die der durstigen Familie von ihrem Wasservorrat abgibt. Bananen sind sehr durstig, was auch die vielen Wasserreservoirs erklärt, die ich zwischen den Plantagen gesehen habe. Und während die "Mutter" trinkt und ihre Blüte hervorbringt, wachsen neben ihrer neue Triebe aus dem Boden. Das sind die "Kinder". Weil auch sie durstig sind, darf nur eines der "Kinder" überleben.

Und dann die Blüte. Vor mir hängt eine solche, violett und riesengroß. Vicente weist auf die kleinen "Finger" über dem Blütenblatt. An ihren Enden hängen die eigentlichen Blüten. Das Ganze sieht schon aus wie die zukünftige Banane, doch noch ist die Frucht schmal und nach unten gebogen. Im Laufe der Reife biegt sich die Frucht nach oben und bekommt die typische Bananenform. Vor lauter Staunen, Zuhören, Schauen und Fotografieren vergesse ich, Vicente zu fragen, wer die Blüten eigentlich befruchtet. Ich sehe weder Bienen noch andere Insekten. Die großen violetten Blätter, die ich ursprünglich als Blütenblätter angesehen habe, dienen nur als Schutz für die neue Reihe von heranwachsenden Blüten. Es sind immer zehn bis zwanzig "Finger", die zusammen heranreifen. Vicente erklärt, dass die "Finger" eine sogenannte "Hand" bilden. Ein Bananenbündel besteht aus bis zu neunzehn Händen. Mein Blick folgt dem Stamm in die Höhe. So eine Bananenpflanze ist schon ganz schön hoch. fünf Meter, sechs Meter, acht Meter vielleicht. Über ihnen sehe ich das Licht durchlässige Dach aus Gewebefolie. Sie schützt vor dem Wind, der hier an der Nordküste ganz schön heftig werden kann. Den haben wir in den letzten Tagen auch zu spüren bekommen.

Vicente zeigt uns weiße Flecken an einigen Stauden. Es sind Cochenilleläuse. An Opuntien liefern sie den berühmten roten Farbstoff, an der Banane ist sie eine Persona non grata. Aber der größte Feind der Banane ist ein Pilz. Auf herkömmlichen Plantagen wird einmal in der Woche die chemische Keule eingesetzt. Nicht bei Vicente. Denn auch gegen den Pilz gibt es biologische Mittel. Vicente hält mir ein Blatt vor die Nase. " Riech mal" sagt er und lächelt vielsagend. Es riecht nach Tabak, es ist Tabak. Jetzt fallen mir die vielen braunen Büschel auf, die zwischen den Bananen entlang des Hauptweges hängen. "Ich zermahle die trockenen Blätter, bereite daraus einen Sud und spritze damit die Pflanzen." sagt er. "Natürlich macht so eine Plantage viel Arbeit. Ich beschäftige einen Arbeiter und natürlich hilft die Familie auch mit." Dieser Pilz ist wohl ein Nichtraucher, denke ich mir, er mag keinen Nikotin. Dafür mögen wir Vicentes Bio-Bananen. Und schon steht er neben uns und drückt mir eine ganze Tüte voll in die Hand mit den Worten "Bitteschön, nehmt sie mit. Meine Bananenfinca ist mein ganzes Leben."

Vicente zeigt uns weiße Flecken an einigen Stauden. Es sind Cochenilleläuse. An Opuntien liefern sie den berühmten roten Farbstoff, an der Banane ist sie eine Persona non grata. Aber der größte Feind der Banane ist ein Pilz. Auf herkömmlichen Plantagen wird einmal in der Woche die chemische Keule eingesetzt. Nicht bei Vicente. Denn auch gegen den Pilz gibt es biologische Mittel. Vicente hält mir ein Blatt vor die Nase. " Riech mal" sagt er und lächelt vielsagend. Es riecht nach Tabak, es ist Tabak. Jetzt fallen mir die vielen braunen Büschel auf, die zwischen den Bananen entlang des Hauptweges hängen. "Ich zermahle die trockenen Blätter, bereite daraus einen Sud und spritze damit die Pflanzen." sagt er. "Natürlich macht so eine Plantage viel Arbeit. Ich beschäftige einen Arbeiter und natürlich hilft die Familie auch mit." Dieser Pilz ist wohl ein Nichtraucher, denke ich mir, er mag keinen Nikotin. Dafür mögen wir Vicentes Bio-Bananen. Und schon steht er neben uns und drückt mir eine ganze Tüte voll in die Hand mit den Worten "Bitteschön, nehmt sie mit. Meine Bananenfinca ist mein ganzes Leben."

Vicente ist nicht nur Bio-Bananenbauer, er ist auch der Vorsitzende der örtlichen Bananen-Genossenschaft, die Agricola Llanos De Sardina. Natürlich will er uns auch zeigen, wie die Bananen von der Plantage den Weg zum Verbraucher finden. Stolz führt er uns durch die große Halle der Genossenschaft. Sie ist so groß wie ein Fußballfeld. Hinten rollt gerade ein kleiner LKW voller Bananenbündel in die Halle. An einem Laufband hängen Haken. Ein Arbeiter packt den ersten Haken und hängt ein Bündel daran. Aufrecht hängend wandert es zur nächsten Station. Ein weiterer Arbeiter schneidet dort mit einem scharfen Messer die einzelnen "Hände" der Banane ab und legt sie auf ein Förderband. Nach eine Wasch- und Desinfizierungsdusche werden sie sorgfältig in Kisten verpackt. Die schwere Arbeit machen Männer, das Verpacken ist Frauenarbeit. Aber von wegen leichte Arbeit: Die Arbeiterinnen müssen die Bananen in Kisten packen, so wie sie in unserem Supermarkt landen, und diese Kisten auf ein anderes Förderband heben. 16 bis 17 Kilo ist so eine Kiste schwer. Das gibt Muskeln, deutet mir eine der Packerinnen lachend an und zeigt auf ihren Oberarm. Die Genossenschaft ist groß. An zwei der acht bis zehn Förderbänder werden Bio-Bananen verpackt. Verglichen mit der gesamten Bananenproduktion auf den Kanaren ist dies immerhin schon ein hoher Prozentsatz. Das ist sicher auch ein Verdienst von Vicente. Als wir die Halle verlassen, zeigt er auf eine digitale Tafel . Sie zeigt den aktuellen Energieverbrauch der Maschinen in der Halle an, aufgeteilt nach der selbst produzierten Solarenergie und der aus dem Netz bezogenen Energie. 60% der Energie kommen ökologisch vom Dach der Genossenschaft. Ich habe auch schon gesehen, dass rund um Sardina an der Nordwestecke von Gran Canaria immer mehr Windräder in die Höhe wachsen. Ein gutes Zeichen.

Die Nordküste ist rau. Kleine Ortschaften klammern sich an die Steilküste. Der Wind gibt den Bäumen eine eigene Gestalt. Die Wellen peitschten an die Küste, türmen sich zu weißen Bergen auf und werfen ihre Gischt hoch in die Luft. Die Fetzen der roten Fahne am Sandstrand flattern über mir. Keine Angst, heute geht keiner ins Wasser.

Einmal im Jahr treffen sich die Bio-Bananenbauer von den kanarischen Inseln zu ihrem Kongress, natürlich in Galdar. Wir haben Glück. Der Kongress ist am Wochenende. Am ersten Tag wird konferiert, am zweiten Tag gefeiert. Wir sind zum zweiten Mal beim Fest auf dem Plaza de Santiago vor der großen Fassade der Kirche dabei. Rund herum sind Stände aufgebaut, eine Musikgruppe spielt traditionelle kanarische Musik.

Singing in the rain. Aber nicht lange.

Singing in the rain. Aber nicht lange.

Wir probieren erst mal die Bananen und weitere Leckereien, die aus Bananen hergestellt werden. Meinen Kopf ziert, völlig ungewohnt, ein Hut. Wir kommen mit einem Herrn vom Tourismusbüro ins Gespräch. Zuerst setzt er auch Renate einen Hut auf. "Der ist aus Bananenblättern gemacht." sagt er, und bricht damit Renates Widerstand. Wer heute keinen Hut trägt, fällt hier auf. Eine Folkloregruppe bereitet sich gerade auf den Tanz vor. Dann öffnet sich der Himmel und der Tanz fällt regelrecht ins Wasser. Wir flüchten in ein Cafe und warten den Schauer ab. Nach dem Regen sind die Platten der Tanzfläche schlüpfrig, der Tanz fällt endgültig aus. Schade drum. Dafür pfeift Vicente auf seiner Trillerpfeife. Mit einer Gruppe älterer Frauen in lokaler Tracht zeigt er, wie der Patron früher mit seinen Arbeiterinnen umgesprungen ist, schimpfend und nörgelnd. Doch diese halten mit einem frechen Lied dagegen. Schade, dass ich den Text nicht verstehe. Aber das Spiel macht allen Spaß. Danach ist das Fest für dieses Jahr leider zu Ende.

|

Vom Plaza de Santiago geht die Einkaufsstraße ab. Die Weihnachtsbeleuchtung ist schon installiert. Aber vielleicht hängt sie auch das ganze Jahr über. Renate wird von einem grünen Gebäude magisch angezogen. Letztes Jahr ist es uns nicht aufgefallen. Es ist ein Museum, das "Casa-Museo Antonio Padron". Antonio Padron war ein Vertreter des Indigenismus, der Malkunst, die sich der Wertschätzung einheimischer und bodenständiger Elemente widmet. Gleich das erste Bild im Eingangsbereich zieht mich an. Zwei Männer gehen gebeugt unter der Last eines Bananenbündels. Ich trete näher und erkenne, dass die Oberfläche des Bildes rau ist. Renate erklärt mir, dass Antonio Padron mit einer Mischung aus Öl. Sand und Pigmenten arbeitete. So entstehen die Erdfarben, die durch den braunen Rahmen noch betont werden. Die Gemälde erhalten dadurch auch eine gewisse Plastizität. Im Stil der Expressionisten und Kubisten zeichnete Antonio Padron als Zeitgenosse von Picasso und Manrique das Leben der Menschen dieser Region nach. Seine Werke beeindrucken mich. Hinter der Galerie eröffnet sich ein begrünter Innenhof Ich lasse mich auf einer Bank nieder. Am Blau gekachelten Brunnen soll der Maler zu Lebzeiten auch gerne gesessen haben. Das kann ich gut verstehen.

|

Die welke Blüte eines Tulpenbaumes fällt neben mir zu Boden. Auch auf der Insel des ewigen Frühlings gibt es offensichtlich so etwas wie einen Herbst, nur die Temperaturen sind milder. Solche Innenhöfe sind hier üblich. Da leben die Menschen. Auf der Straße geht man nur von A nach B, wobei B oft genug für Bar steht.

Dieser Rhythmus geht ins Blut. Kaum haben wir das Parkhaus verlassen, da schalt uns schon karibische Musik entgegen. An diesem Wochenende ist in Las Palmas die World of Music and Dance, kurz WOMAD, zu Gast. Je näher wir kommen, desto mehr Menschen swingen zu den tropischen Klängen. Schließlich stehe ich vor der großen Bühne. Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um die letzte Band zu hören und zu sehen. Auch ich swinge mit. Schade, dass das Programm gleich endet. Aber wie es so schön heißt: "Wer zu spät kommt..." Wir haben heute morgen zu lange gefrühstückt.

Las Canteras - Traumstrand mitten in Las Palmas de Gran Canaria

Las Canteras - Traumstrand mitten in Las Palmas de Gran Canaria

Am Sonnenstrand Las Canteras von Las Palmas neigt sich der Tag dem Ende zu. Die letzten Sonnenanbeterinnen verlassen ihren Stammplatz, um sich fürs Abendprogramm hübsch zu machen. Wir sitzen auf der Promenade mit Blick auf den Strand. Ein nicht mehr ganz junger Mann zieht mit einem kleinen Stock einen großen Kreis in den Sand. Dann glättet er die Fläche im Kreis mit einem überdimensionalen Schwamm. Es ist ein merkwürdiges Ritual, das sich vor mir abspielt. Um den ersten Kreis zieht er einen zweiten und dann noch einen dritten. Was er wohl vor hat? Mal schauen. Er hält kurz inne, betrachtet sein Werk und zieht als nächstes mit einem Rechen strahlenförmig Linien nach außen. Gut zehn Meter weit zieht er die Linie, erst eine, dann zwei, dann drei, dann immer mehr. Die Strandläufer stören sich nicht an seinem Tun. Langsam nimmt seine Zeichnung die Form einer Sonne an. Nun wird mir klar: Hier wirkt ein Sandkünstler. Dicht unterhalb der Mauer der Promenade hat er einen Teppich ausgebreitet. Immer mehr Spaziergänger werfen von der Promenade aus Münzen auf den Teppich. Ups, beinahe wäre eine Spaziergängerin auf die kunstvollen Linien getreten. Sie erkennt es im letzten Moment und hopst darüber. Das Kunstwerk nimmt inzwischen fast die ganze Breite des Strandes ein. Das Wasser hat sich weit zurückgezogen. Es ist Ebbe. Nun wendet er sich wieder der Fläche im innersten Kreis zu. Unter seinen geschickten Händen, die einen kurzen Stock führen, entsteht ein Gesicht, das Gesicht der Sonne. Für uns sieht das Werk nun vollendet aus und ich werfe ihm meinen Obolus auf den Teppich. Immerhin hat er mir auch ne Menge schöner Fotos beschert. Derweil wir langsam zum Parkhaus zurück schlendern, arbeitet er an seinem Werk weiter. Weitere Kreise außerhalb der Sonne entstehen. Ob er wohl unser Sternensystem auf dem Strand unterbringen will? Ich werde es nicht mehr erfahren. Mit der Flut am späten Abend wird das Kunstwerk in den Wellen verschwimmen.

Agaete liegt am Eingang eines Tals. Während in Galdar und Umgebung die Fassadenmaler tief in ihre Farbtöpfe greifen durfen, schmückt sich Agaete in bescheidenem Weiß. Über eine Brücke laufen wir ins kleine Zentrum. Der Barranco trennt den Ortskern von den neuen Stadtvierteln. Der Barranco ist leer. Da muss es in den Bergen schon lange und kräftig regnen, bis er sich mit Wasser füllt. In der Zwischenzeit wird er als Parkplatz genutzt. Eine grüne Oase zwischen der Flusssohle und der ersten Häuserzeile sticht mehr ins Auge. So viel Grün auf einmal ist ungewöhnlich. Es ist ein Park, der "Huerto de las Flores". Reiche Inselbewohner liebten es schon immer, sich schöne Garten anzulegen. In Agaete lebte vor 200 Jahren die Familie Armas. Senor Armas bereiste die Welt und brachte tropische Pflanzen mit. Mehr als 100 stehen heute in diesem Garten. Hast du schon einmal einen stattlichen Baum gesehen, der aus der Rinde seines Stammes Blüten treibt? Und nicht nur das, sondern auch Kindskopf große Früchte bildet. Ich noch nicht. Es ist der Kalebassenbaum. Die trockenen Früchte werden gerne als Rassel bei traditioneller Musik eingesetzt. Da gibt es auch noch den Zahnseidenbaum Er bildet Früchte voll mit zarter weißer Wolle. Doch ich möchte ihn nicht so gerne umarmen. Seine zarten Früchte werden vor kletternden Plünderern durch Tausende spitzer Stacheln am Stamm geschützt. Einen ganzen Euro kostet der Eintritt in den Park, aber nicht in bar, sondern nur digital zu zahlen, mit Kreditkarte oder mit Handy.

Der Dedo de Dios, der Finger Gottes, ist ein markanter Fels vor der Küste von Agaete. Auf dem Rückweg fällt mir eine Gitterbox in Form des Dedo de Dios an einer Straßenecke auf. Eine Einheimische wirft gerade Schraubverschlüsse von Plastikflaschen in die Box, Recycling auf kanarische Art. Für die Flaschen gibt es eigene Container. Als ich in der "Tankstelle", unserem Stammcafé sitze, geht es mir durch den Kopf: Warum man das hier so trennt, ist mir ein Rätsel. Ist doch beides Plastik.

|

Heute Abend spielt eine kanarische Bigband auf dem Platz vor der Kirche. Die Kirchenfenster in der blauen Fassade sind festlich beleuchtet. Es ist ein schöner Anblick. Wir werden verwöhnt mit spanischen Klängen und Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das Publikum klatscht begeistert und fordert eine Zugabe. Sie wird gewährt, um alsdann die Instrumente einzupacken. Mehr als eine Zugabe, so scheint mir, ist hier nicht üblich. Wir lassen uns in einer der zahlreichen Bars rund um den Platz nieder. Erst einer, dann zwei, dann drei Musiker kommen mit ihren Instrumenten in der gefütterten Tasche. Irgendwie passen diese Musiker aber nicht zur Bigband. Sie tragen weder Jackett noch roten Schlips, sondern Straßenkleidung. So schnell kann sich doch niemand umziehen. Nun packen sie ihre Instrumente aus, bestellen ein Getränk und fangen an zu spielen. Es sind Einheimische, die sich für heute Abend verabredet haben und jetzt einfach mal so mit Gitarre, Mandoline und Trommel Musik machen. Und dazu singen sie. Hier in Agaete, weit genug weg vom Touristentrubel am Strand, sind sie unter sich.

|

Die paar Touristen wie wir lassen sich an einer Hand abzählen. Schade dass ich die Texte nicht verstehe. Viele der Zuhörer singen mit. Irgendwie scheint dieses musikalische Treffen eine Selbstverständlichkeit zu sein.

Valle de Agaete

Valle de Agaete

Hinter Agaete öffnet sich ein langgezogenes Tal. Rechts und links schießen die Felswände viele hundert Meter hoch. Ziemlich am Ende liegt der kleine Weiler "Valle de Agaete". Eine Handvoll Häuser zieht sich den Berg hoch. Irgendwann endet die Straße und die letzten Häuser sind nur noch zu Fuß zu erreichen. "Se Vende", ein Verkaufsschild ziert ein altehrwürdiges Haus. Der Blick ins Tal ist fantastisch, der Preis sicher auch. Man kennt sich inzwischen auch im abgelegensten Winkel der Kanaren gut mit Immobilienpreisen aus. Irgendwann wird ein Engländer, Deutscher oder Holländer den Preis schon zahlen. Ich werde es sicher nicht sein. Im kleinen Dorfladen frischen wir unsere Obstvorräte auf: Mandarinen, Orangen und Mangos aus örtlichen Gärten. Ihr Geschmack unterscheidet sich angenehm von dem Obst aus dem Supermarkt. Draußen neben der alten Waschstelle steht die Statue einer Wäscherin. Eine alte Dame kommt gerade die Treppe hinter ihr herunter. Mit dem Denkmal wird an die Zeiten erinnert, als es hier weder fließendes Wasser noch Elektrizität gab. Diese Zeit liegt noch gar nicht so lange zurück, denke ich mir.

Kleine Ausflüge versüßen das Leben. Von Agaete aus nehmen wir die alte Landstraße. Sie führt uns auf eine karstige Hochebene vor Galdar. Wir steigen aus. Der Boden ist rot und braun und steinig. Da wachsen nur Pflanzen, die genügsam sind. Plötzlich habe ich das Gefühl, in der Einsamkeit zu sein. Vielleicht haben hier oben Ureinwohner gelebt. Und vielleicht haben sie hier auf dem ebenem Gelände Getreide angebaut.

Wir setzen unsere Fahrt fort. Etwas weiter öffnet sich in einer Kurve der Straße der Blick auf eine Reihe von Höhlen im Fels. Ob es wohl Wohnungen der Guanchen waren? Es gibt für uns keinen Hinweis darauf. Wir müssen natürlich die Höhlen näher inspizieren. Das missfällt den zahreichen Tauben, die hier nisten. Im Tiefflug jagen sie über meinen Kopf hinweg nach draußen. Da ziehe ich schnell den Kopf ein, man weiß ja nie. Hinter den Höhlen verlassen wir die Landstraße. Die Autobahn führt geradewegs auf den Vulkankegel von Galdar zu. Wenn am späten Nachmittag die Sonne ihr Licht auf den Berg wirft, leuchten die bunten Fassaden der Häuser auf.

Mich zieht es nach El Roque unten am Meer. Ich sehe diese kleine Siedlung immer, wenn wir auf der Autobahn Richtung Osten fahren. Er legt auf einer Klippe, die ins Meer ragt. Alle Gebäude sind blendend weiß. Das sticht ins Auge. In langgezogenen Schleifen führt uns die Autobahn wieder auf Meeresniveau. Die Gischt steht in der Luft, verschleiert die Sicht. Ich steuere das Auto durch einen Kreisel und biege auf den großen Parkplatz ein.

Befestigt wie eine mittelalterliche Stadt türmt sich der Ort vor mir auf. Das Gebäudeensemble auf dem Felsen wirkt wie von einer starken Mauer umgeben. Nur eine Treppe führt hinein. Sie leitet uns ins Innere. Schmal und winklig sind die Gassen. Irgendwo bellt ein Hund, eine Katze schleicht sich davon. Wir halten uns Richtung Meer. Das ist einfach, denn eigentlich gibt es nur eine einzige Gasse quer durch den Ort. Schließlich landen wir auf der ovalen Terrasse eines Restaurants. Hier ist die Welt zu Ende. Rechts und links und vor uns schlagen Brecher an den Fels unter uns. Immer neue Wellen rollen heran, überschlagen sich und verlieren sich im Schaum der Gischt. Irgendwie kommt mir bei dieser Szenerie das "Restaurant am Ende des Universums" in den Sinn. Hier toben Urgewalten. Ganz im Gegensatz dazu steht ein weißer Flügel auf der Terrasse. Doch wo ist der Pianist? Vielleicht ist er ja nach Hause gegangen, weil er gegen das Tosen der Brandung keine Chance hat..

Die Tür zum Gastraum ist verschlossen. Es wird nichts mit dem Kaffee, auf den wir uns gefreut haben. Seitlich hängt ein Schild, auf dem die Gäste gebeten werden, nicht die Ruhe der Anwohner zu stören. Eigentlich merkwürdig, denn um das tosende Meer zu übertönen, müsste man schon Dynamit zünden. Wer mag hier in El Roque wohnen? Wir treffen auf unserem Rundgang nur wenige Menschen. Der Blick auf die Küste nach rechts wie nach links ist auf jeden Fall phantastisch.

Die Tür zum Gastraum ist verschlossen. Es wird nichts mit dem Kaffee, auf den wir uns gefreut haben. Seitlich hängt ein Schild, auf dem die Gäste gebeten werden, nicht die Ruhe der Anwohner zu stören. Eigentlich merkwürdig, denn um das tosende Meer zu übertönen, müsste man schon Dynamit zünden. Wer mag hier in El Roque wohnen? Wir treffen auf unserem Rundgang nur wenige Menschen. Der Blick auf die Küste nach rechts wie nach links ist auf jeden Fall phantastisch.

|

"No photo" sagt ein Schild. Genau das zieht mich an. Ich betrete den schmalen Laden an der Ecke durch die ungewohnt hohe Tür. Gitarren, Ukulelen und Banjos hängen an den Wänden, Trommeln stehen hoch auf einem Regal, silberne Rasseln liegen in der Vitrine, dazu die schwarzen Hüte, die die kanarischen Männer und Frauen beim Tanz tragen. Dieses Geschäft ist ein Kleinod kanarischer Folklore, und Schmuck gibt es auch dazu. Über letzteren kommt Renate mit José Guevara, dem freundlichen Inhaber des Geschäfts, ins Gespräch. Als ich ihn um ein Foto für meinen Reisebericht bitte, stimmt er gerne zu. Sein Geschäft, so ein Schild, ist ins Erbe von Gran Canaria aufgenommen worden. Nach außen ist es eigentlich gar nicht als Geschäft zu erkennen, keine Werbung, kein Schild. Wer es sucht, kennt José, dazu bedarf es keiner Werbung.

|

|

Nebenan stehen gleich zwei dieser für die Nordküste typischen hohen Türen offen. Drinnen erwartete mich das, was wir als Tante Emma Laden kennen. Juani heißt die Besitzerin. Ihr Geschäft, so sagt sie, ist älter als sie selbst, genau 87 Jahre alt. Auch hier gibt es Obst aus den umliegenden Ortschaften und vor allem einen exzellenten Käse. Dann lässt sie uns kosten und verpackt uns dann zwei große Stücke. Sie ist etwas verwundert, dass ich sie in ihrem Laden fotografieren will, aber bitte, gerne. Zwei nette Begegnungen die mein Bild von Teror prägen.

|

Der große Platz wird dominiert von einem Lorbeerbaum, der Schatten spendet. Die Fassade der Kirche, obwohl größer, tritt hinter dem mächtigen Baum in den Hintergrund. Gold über Gold prägt den Altar mit der Marien-Statue. Einmal im Jahr ist Teror das religiöse Zentrum von Gran Canaria, wenn die Wallfahrt zu Ehren der "Heiligen Jungfrau del Pino" stattfindet. Diese Kirche ist noch nicht so alt. Mehrfach wurden seit 1481 an gleicher Stelle Kirchen neu errichtet. Von einer der früheren ist noch der gelbe Turm erhalten geblieben, der die rechte Seite der Fassade flankiert. In einem Reiseführer habe ich gelesen, dass die Stadt als "abseits der großen Touristenströme" beschrieben wird. Muss ein alter Reiseführer gewesen sein. Die Verkäuferin aus dem sogenannten Parfüm-Museum ist mit ihren zahllosen parfümierten Papierstreifen auf jeden Fall für den Touristenanstum gerüstet.

Von der Kirche und dem Platz führt eine Fußgängerzone sanft bergauf, während die abzweigenden Gassen nach rechts schnell in die Tiefe fallen. Fast jedes Haus im Zentrum wird von einem schmalen, aber kunstvollen Balkon geschmückt. Diese sind die Zierde der Stadt. Vor der Mittagszeit sind die Reisegruppen weitergezogen. Die Sonne steht hoch am Himmel. Teror liegt auf einer Höhe von 540 m. Eigentlich müsste man von hier einen tollen Blick auf die Nordküste und Las Palmas haben, so mein Gedanke. Doch der Ortskern liegt in einem Talkessel, nur nicht in der Sohle sondern auf halber Höhe. Den Weg zur Küste nehmen wir über einen Höhenzug, der bis kurz vor Las Palmas reicht. Mich wundert immer wieder, an welch steilen Hängen hier Siedlungen und Häuser gebaut werden. Der Weg zur Arbeit in Las Palmas muss doch täglich hin wie zurück ein Abenteuer sein.

|

Die ganz alten Menschen in Arguimes erinnern sich wahrscheinlich noch an die Zeit, als der Ort nur auf dem Eselsrücken erreichbar war. Eine bronzene Eselsstatue im Stadtzentrum erinnert heute daran. Nach einem Espresso in einer kleinen Bar schlendern wir durch den Ort. Das Zentrum steht, wie überall auf Gran Canaria, unter Denkmalschutz. Die Stadtverwaltung hegt und pflegt es nach besten Wissen und Gewissen. Hier hat man sich etwas Besonderes ausgedacht. Lebensgroße Bronzefiguren leiten uns durch den Ort. Da ist das Mädchen mit dem Cello (warum spielt sie nur nackt?), und die alte Dame, die zu ihren Lebzeiten den spielenden Kindern Bonbons geschenkt hat, das tanzende Folklorepaar und die beiden Liebenden in einer Hausecke. Zu vielen kann ich mir einen Reim machen, nur nicht zu dem Dromedar in der Gasse zum Parkplatz. Wahrscheinlich haben wir auch nicht alle Figuren gesehen. Aber diejenigen, die ich gesehen habe, haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir sind hier gelandet weil wir eigentlich zu den Gräbern der Ureinwohner in dem Tal hinter Arguimes wollen.

|

im Tal von Guayadeque

im Tal von Guayadeque

Eine schmale Straße führt in das Tal von Guayadeque. Ich bin froh, dass kaum Verkehr herrscht. Immer tiefer taucht die Straße ins Tal ein. Es gibt keinen Hinweis auf die Grabstätten. Wir fragen uns schon, ob wir überhaupt richtig sind. Dann kommen wir zum Museum. Der große Parkplatz ist leer, die Tür verschlossen. Pech gehabt. Wir fahren langsam weiter, um die Landschaft zu genießen. Irgendwo vor uns sollen die Grabstätten sein und direkt gegenüber ein Restaurant, so der Reiseführer von 2008. Aus welchen Gründen auch immer nimmt der Verkehr plötzlich zu. Es ist kurz vor zwölf. Vor uns taucht eine kleine Siedlung mit Höhlenwohnungen auf. Die Felswand über den Wohnungen ist mit rotem und weißem Beton befestigt. Daran erkenne ich die Höhlenwohnungen. Dann staut sich plötzlich der Verkehr. Wir sind am Ziel angekommen und mit uns viele andere. Zwei große Guanchenstatuen bewachen den Zugang. Am Eingang drängen sich die Menschen, der Parkplatz ist mehr als voll. Es ist Sonntag und das Restaurant ein beliebtes Ausfllugsziel der Nachkommen der Guanchen. Die Sonne hat sich inzwischen verzogen, Regenwolken ziehen ins Tal.

Die Freude über den leeren Tisch im Ressort trübt sich schnell. Hier werden die Tische nach Nummern zugeteilt , so wie an der Fleischtheke im Supermarkt. Soeben wird die Nummer 14 aufgerufen, wir bekommen die Nummer 30. Wir sind hin und hergerissen, ob wir bleiben sollen oder nicht. Wie schnell mag es wohl gehen, bis wir an die Reihe kommen? Wir entscheiden uns zu bleiben. Die Einheimischen werden ihren Grund haben, warum sie die lange Wartezeit durchstehen. Stehen ist dabei wörtlich zu nehmen. Keiner meckert über die Wartezeit. Alles drängt sich jetzt unter dem Vordach. Regen prasselt herunter. In dem Raum mit dem Tresen finde ich Platz auf der steinernen Bank. Nicht nur die Wohnungen sind in den Felsen gehauen, sondern auch das Restaurant, die Bar mit der Küche dahinter, und viele Sitzplätze und Tische. Von der Decke hängen große Schinken, die Weinfässer dahinter sind dagegen nur Attrappe. Neunzig Minuten sind eine lange Zeit. Endlich werden wir aufgerufen und bekommen den Tisch direkt am Eingang zugewiesen. Es ist nicht gerade wohlig warm, aber wir werden zügig bedient und die Wartenden vor uns bilden eine schützende Wand vor Regen und kühlem Wind. Dann kommt das Essen und wir wissen, warum der Parkplatz so voll ist. Renates Chipperones sind einfach köstlich und mein Fleisch auch.

Hoch am Steilhang gegenüber ist eine überdimensionale "Tara", das Mutterbild der Ureinwohner, angebracht. Dort oben werden wohl die Gunachengräber sein, sage ich zu Renate. Es gibt kein Schild, das den Weg dorthin zeigt. Mögen sie weiter in Frieden ruhen.

Hoch am Steilhang gegenüber ist eine überdimensionale "Tara", das Mutterbild der Ureinwohner, angebracht. Dort oben werden wohl die Gunachengräber sein, sage ich zu Renate. Es gibt kein Schild, das den Weg dorthin zeigt. Mögen sie weiter in Frieden ruhen.

Nach ein paar stürmischen und Wolken reichen Tagen zieht es uns in die Sonne. Direkt hinter Agaete beginnt die Autobahn. Da der Inselring an der Westküste noch nicht geschlossen ist, müssen wir über die Ostküste in den Süden fahren. Das hört sich weit an, ist es aber nicht. Nach knapp zwei Stunden haben wir unser Ziel erreicht: Arguineguin. Am Hafen finden wir einem Parkplatz. Es ist Mittagszeit und so lassen wir uns im "Restaurante Cofradia De Pescadores" nieder. Es gehört zur Fischergenossenschaft von Arguineguin. Im Restaurant der Cofradia von Mogan haben wir schon gut gegessen. Auch hier werden wir nicht enttäuscht. Danach schlendern wir durch den Hafen. Eben fährt die Fähre nach Mogan ab. Wäre vielleicht eine interessante Schiffsfahrt, aber für heute dauert sie zu lange. An der großen Mauer, die den Hafen vor dem offenen Meer schützt, haben die Fischer eine kleine Kapelle gebaut. Eine Marienstatue wacht über die Fischer, die kleine Modelle ihrer Schiffe an die Wand der Kapelle gehängt haben. Im Hafen liegen nur wenige Fischerboote. Die meisten werden wohl draußen sein. Vor mir liegt das Panorama von Arguineguin. Erst der Fischerhafen, dann der Yachthafen, und dann der halbmondförmige Strand. Eine Gruppe Jugendlicher übt sich im Sand in der Kunst des Ringens. Die Kanaren lieben diese Sportart. Sie hat ihre eigenen Regeln.

Arguineguin ist keine Kunststadt wie Puerto Rico oder Mogan weiter nördlich. Der Ort ist gewachsen und hat Atmosphäre. Unser Aufenthalt heute ist eigentlich zu kurz. Hier kann ich mir einen längeren Aufenthalt vorstellen: Schlendern durch den Hafen, die Ankunft der Fischer beobachten, am Sandstrand baden und immer wieder einen Boxenstop in einem der zahlreichen Cafés.

Am Abend zurück in unserer Ferienwohnung. Blutrote Zungen lodern über den Himmel, als sei ein großes Feuer entfacht. Der Horizont ist gelb gefärbt, der glühende Wolkenwirbel erfasst die ganze Himmelshöhe. Dort, wo das Sonnenfeuer keine Wolke erfasst, schimmert der Weltraum stahlblau durch. Einsam stehen Abendstern und Mars am Himmel. Es ist still, friedlich still. Dieser Blick, diese Atmosphäre, diese Ruhe haben uns auch in diesem Jahr wieder nach Agaete geführt. Egal ob morgens, mittags, abends oder nachts, egal ob bei Sturmböen, aufziehenden Regenschauern, Passatwolken oder Sonnenschein: Das Licht und das Farbenspiel von Agaete ist einzigartig. Mein Blick schweift vom Hafen "Puerto de las Nieves" über die Felswände der Steilküste bis tief ins Tal von Agaete. Jeden Abend eine Abschiedsstimmung, wenn die Sonne hinter dem Horizont versunken ist, auch heute, am letzten Abend.

E N D E

Hat dir mein Reisebericht gefallen? Dann schicke mir doch bitte deinen Kommentar als E-Mail an: semmler-thurner@t-online.de

Zu Gran Canaria gibt es zwei weitere Reiseberichte:

November 2018, auch an der Nordküste

und eine Woche im April 2013 2013-04 Gran Canaria

November 2018, auch an der Nordküste

und eine Woche im April 2013 2013-04 Gran Canaria