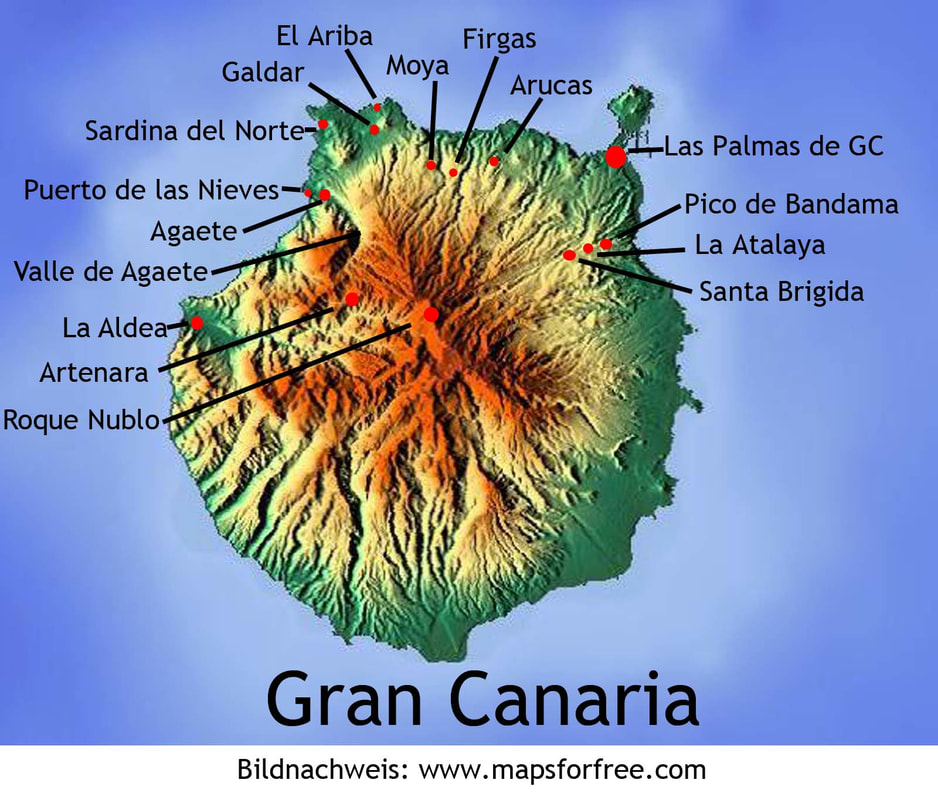

Gran Canaria

- im unbekannten Norden

November 2018

Puerto de las Nieves - der Schneehafen

Puerto de las Nieves - der Schneehafen

Es ist ruhig am Meeresufer. Kleine Wellen schwappen ans Ufer, verlieren sich im weißen Schaum, der über die Kiesel rollt. Eine weiße Wolkendecke hüllt die Sterne am Himmel ein. Drüber, jenseits des dunklen Meeres, liegt das Lichtermeer von Santa Cruz de Teneriffe. Bisweilen erlaubt ein kleiner Spalt zwischen den Wolken einen Blick auf die Spitze des mächtigen Teide.

„Sccccchhhh“ macht der alte Fischer und die großen Katzen stieben davon. Die beiden Kleinen sind so im Spiel vertieft, dass sie ihn nicht gehört haben. Das ist auch gut so, denn sie sollen zuerst von den Fischresten fressen, die er aus seiner weißen Plastiktüte auf den Boden schüttet. Er ist gerade aus dem Restaurant der Fischerkooperative gekommen, wo ihm die Köchin deren rechter Arm mit Tattoos übersät ist, die Fischköpfe und Fischschwänze eingepackt hat. Er bleibt noch etwas an der Futterstelle stehen, bis die kleinen Katzen sich wieder zum Spiel trollen. Während er langsam zwischen den großen Reusen zum Hafenbecken schlurft, schleichen sich die großen Katzen hinter seinem Rücken zum Futterplatz. Das Prozedere wiederholt sich all abendlich, und jeden Abend muss er erst mal die Großen mit ihrem Futterneid verjagen.

Das Restaurant der Fischerkooperative ist das erste, auf das wir vom Parkplatz am Hafenbecken her stoßen. Es sieht einladend aus und so lassen wir uns gleich nieder. Wir sind die einzigen Gäste. Ich lege meine Kamera auf den Nebentisch und werde sogleich vom Kellner darauf hingewiesen, dass ich sie im Auge behalten soll. Er hat wohl seine Gründe. Vom Tisch aus habe ich einen Einblick in die kurze Gasse am Hafenbecken, die von Fischerkaten gesäumt ist. Früher lebten hier die Fischer von „Puerto de las Nieves“. Heute beherbergen sie die Küchen einiger Restaurants und Bars. In der Hochsaison mögen hier am Abend viele Gäste sitzen, jetzt, im November, sind fast alle Stühle leer. Die Kellner stehen freundlich, aber gelangweilt am Eingang. Die Preise sind der Lage am Wasser angepasst, in der zweiten und dritten Straßenreihe dahinter fallen sie deutlich zurück.

„Sccccchhhh“ macht der alte Fischer und die großen Katzen stieben davon. Die beiden Kleinen sind so im Spiel vertieft, dass sie ihn nicht gehört haben. Das ist auch gut so, denn sie sollen zuerst von den Fischresten fressen, die er aus seiner weißen Plastiktüte auf den Boden schüttet. Er ist gerade aus dem Restaurant der Fischerkooperative gekommen, wo ihm die Köchin deren rechter Arm mit Tattoos übersät ist, die Fischköpfe und Fischschwänze eingepackt hat. Er bleibt noch etwas an der Futterstelle stehen, bis die kleinen Katzen sich wieder zum Spiel trollen. Während er langsam zwischen den großen Reusen zum Hafenbecken schlurft, schleichen sich die großen Katzen hinter seinem Rücken zum Futterplatz. Das Prozedere wiederholt sich all abendlich, und jeden Abend muss er erst mal die Großen mit ihrem Futterneid verjagen.

Das Restaurant der Fischerkooperative ist das erste, auf das wir vom Parkplatz am Hafenbecken her stoßen. Es sieht einladend aus und so lassen wir uns gleich nieder. Wir sind die einzigen Gäste. Ich lege meine Kamera auf den Nebentisch und werde sogleich vom Kellner darauf hingewiesen, dass ich sie im Auge behalten soll. Er hat wohl seine Gründe. Vom Tisch aus habe ich einen Einblick in die kurze Gasse am Hafenbecken, die von Fischerkaten gesäumt ist. Früher lebten hier die Fischer von „Puerto de las Nieves“. Heute beherbergen sie die Küchen einiger Restaurants und Bars. In der Hochsaison mögen hier am Abend viele Gäste sitzen, jetzt, im November, sind fast alle Stühle leer. Die Kellner stehen freundlich, aber gelangweilt am Eingang. Die Preise sind der Lage am Wasser angepasst, in der zweiten und dritten Straßenreihe dahinter fallen sie deutlich zurück.

Der Hafen von „Puerto de las Nieves“ war ursprünglich einer der drei natürlichen Häfen von Gran Canaria. Von hier aus wurde der Zucker nach Europa verschifft. Von hier aus wurde die Insel mit Gemüse und Wein aus dem „Valle de Agaete“ versorgt. Die erste Mole wurde bereits vor 140 Jahren gebaut. Inzwischen gibt es eine zweite, wesentlich längere Mole. Mehrmals täglich kommt hier die Express-Fähre von „Santa Cruz de Teneriffa“ mit einer Geschwindigkeit von 38 Knoten, das entspricht etwas 70 km/h, an. Sie spuckt Lastwagen, Busse und auch Privat-PKWs aus, sie sich unverzüglich auf den Weg nach Las Palmas, der Inselhauptstadt auf der anderen Seite der Insel, aufmachen. Die Straße nach Galdar, über die der Weg führt, geht direkt hinter dem Hafen bergauf und verliert sich zwischen den Bananenplantagen. Hinter der kleinen Bucht erhebt sich eine gewaltige Steilwand. Es ist der „Roque Faneque“. Mit seinen schlappen 1027 Meter NN langt es zwar nicht für die Goldmedaille, aber er darf sich stolz mit dem Titel „höchste Steilküste Europas“ schmücken und in die Gilde der zehn höchsten Steilküsten dieses Erdballs einreihen. Jetzt im Licht der untergehenden Sonne leuchtet das Wasser in der Bucht im violetten Schein. Ein Fischer sitzt am Ende der alten Mole. Gerade putzt er die Sardinen, die er aus dem Wasser geangelt hat. Die Sardinen schauen Renate so bittend an, dass er gleich ein halbes Dutzend in ihre Tüte springen lässt. Für den Obolus bedankt er sich mit einem sympathischen Lächeln.

Im Ort wird gerade die Weihnachtsdekoration installiert. Die einen nennen es Kitsch, wir sehen es schon als Kult an, was da vor unserern Augen steht. Gegenüber ist das Tor zur kleinen Kirche. Es ist immer verschlossen. Schade, denn das Innere soll ein Bild eines alten flämischen Meisters beherbergen und viele Schiffsmodelle, die die Fischer nach überstandenem Sturm gestiftet haben.

Im Ort wird gerade die Weihnachtsdekoration installiert. Die einen nennen es Kitsch, wir sehen es schon als Kult an, was da vor unserern Augen steht. Gegenüber ist das Tor zur kleinen Kirche. Es ist immer verschlossen. Schade, denn das Innere soll ein Bild eines alten flämischen Meisters beherbergen und viele Schiffsmodelle, die die Fischer nach überstandenem Sturm gestiftet haben.

|

Dort, wo das Hafenbecken in den Strand über geht, führt eine Treppe von der Promenade zum Wasser. Entlang der Treppe sitzt eine Handvoll Einheimischer im gehobenen Alter zum Abendplausch. Über Touristen gibt es in dieser Jahreszeit nicht viel zu lästern, aber die Fähre von „Fred Olsen“, die gerade in den Hafen einläuft, bringt immer wieder Neuigkeiten mit und auch so manchen exklusiven oder auch merkwürdigen Gast, der genug Anlass zum abendlichen Schwätzchen gibt. Und dann ist da auch noch die Nachlese des ereignisreichen Sommers. Aber das Hauptthema ist der Bau einer neuen Mole für Kreuzfahrtschiffe. „Macro-Mole“ nennen sie dieses Projekt hier, das eigentlich so gut wie keiner außer den Geschäftsleuten im Ort will.

|

Aber die Regierung beruft sich auf übergeordnete Interessen und hat schon mal die 44 Millionen Baukosten auf Seite gelegt. Jeder weiß, dass der Bau, wie üblich, wegen unvorhergesehener Schwierigkeiten doppelt so viel kosten wird. Aber das ist ja normal.

Hinter dem Ort, in der Bucht, die von Steilwänden begrenzt wird, erhebt sich ein dunkler Felsen aus dem Wasser. Es ist der „Dedo de Dios“, der Finger Gottes. Jahrhunderte lang hieß dieser Felsbrocken im Meer bei den Anwohnern „geteilter Fels“, bis der Schriftsteller Domingo Doreste kam, der in der etwa 30 Meter hohe Felsformation eine Hand mit einem mahnend erhobenen Finger sah. Ein Tropensturm vor gut zehn Jahren hat Gottes Mahnung ein Ende gesetzt. Seit dem ist der „Dedo de Dios“ ohne mahnenden Finger. So ist er wieder zu seinem ursprünglichen Namen zurück gekehrt: „Roque Partido“, geteilter Felsen. Dennoch ist er das Wahrzeichen von „Puerto de las Nieves“ geblieben, auch wenn er jetzt genauso marode im Ansturm der Wellen steht wie der gemauerte „Finger Gottes“ an der Einfahrt zum Ort.

Über den Häusern blinken an der nächtlichen Steilwand, die schroff ins Meer hinab stürzt, immer wieder Lichter auf. Es sind die Scheinwerfer der Fahrzeuge, die dem Lauf der Straße um jeden Felsvorsprung und in jedes kleine Tälchen hinein und heraus auf ihrem Weg nach Süden folgen. Hoch oben über Agaete, leuchten die Lichter eines kleinen Bergdorfes wie die Sterne einer fernen Galaxie.

Hinter dem Ort, in der Bucht, die von Steilwänden begrenzt wird, erhebt sich ein dunkler Felsen aus dem Wasser. Es ist der „Dedo de Dios“, der Finger Gottes. Jahrhunderte lang hieß dieser Felsbrocken im Meer bei den Anwohnern „geteilter Fels“, bis der Schriftsteller Domingo Doreste kam, der in der etwa 30 Meter hohe Felsformation eine Hand mit einem mahnend erhobenen Finger sah. Ein Tropensturm vor gut zehn Jahren hat Gottes Mahnung ein Ende gesetzt. Seit dem ist der „Dedo de Dios“ ohne mahnenden Finger. So ist er wieder zu seinem ursprünglichen Namen zurück gekehrt: „Roque Partido“, geteilter Felsen. Dennoch ist er das Wahrzeichen von „Puerto de las Nieves“ geblieben, auch wenn er jetzt genauso marode im Ansturm der Wellen steht wie der gemauerte „Finger Gottes“ an der Einfahrt zum Ort.

Über den Häusern blinken an der nächtlichen Steilwand, die schroff ins Meer hinab stürzt, immer wieder Lichter auf. Es sind die Scheinwerfer der Fahrzeuge, die dem Lauf der Straße um jeden Felsvorsprung und in jedes kleine Tälchen hinein und heraus auf ihrem Weg nach Süden folgen. Hoch oben über Agaete, leuchten die Lichter eines kleinen Bergdorfes wie die Sterne einer fernen Galaxie.

Ohne Unterlass rollen die Wellen auf die Küste zu, mal kleiner, mal größer, mal besonders groß. Schon weit davor brechen sie sich in einer Rolle. Für einen Moment leuchtet das sich aufbäumende Wasser in hellem Blau, bevor die Krone darüber zusammenbricht, eine Welle, über die sich jeder Surfer freuen würde. Ein weißer Schaumteppich liegt vor dem Ufer, hebt und senkt sich im Rhythmus der Wellen. Der Bug der großen Katamaranfähre nach Teneriffa, kaum dass sie den schützenden Hafen verlassen hat, bäumt sich mit jeder Welle auf und fällt zurück ins nächste Wellental. Dort möchte ich jetzt nicht drinnen sitzen. Ich weiß, von was ich rede.Solch eine Höllenfahrt habe ich vor vielen Jahren nach La Gomera mit gemacht. Schon beim Gedanken daran wird mein Magen unruhig.

Weit hinten, an der Nordwestspitze von Gran Canaria, wo jetzt für einen kurzen Moment das weiß getünchte Feriendorf im Sonnenlicht liegt, rollen die Wellen fast ungebrochen bis an die Steilwand und schlagen in einer weißen Fontaine Dutzende von Metern hoch. Sie nagen unablässig am Gestein, jagen ihm kleine und größere Brocken ab, um sie dann am Ufer für die weitere Bearbeitung abzulegen. In das Geräusch der sich brechenden Wellen vor mir mischt sich das Rollen der Kieselsteine und größeren Wackern, welche das zurücklaufende Wasser mit sich zieht. Die Steine schlagen aneinander, kleine Teilchen splittern ab, werden zu feinem Sand zermahlen, während die scharfen Kanten am großen Brocken wieder abgeschliffen werden im ewigen Spiel der Wellen am Ufer. Der Meer nimmt den Sand mit sich, um ihn irgendwo anders an einem Traumstrand abzulegen.

Wie ein leichter Nebel liegt die von der Gischt aufgewirbelte Luftfeuchtigkeit über der Küstenlinie. Die feinen Salzkristalle legen sich auf meine Lippen, wo ich sie genüsslich mit der Zunge ablecke. Der Poller neben mir hat keine Zunge. Pech für ihn, denn nun machen sich die Salzkristalle über seine Haut her, suchen feine Risse in der Lackschicht, um sich dort einzuschleichen und sich tief in die Eisenschicht einzufressen. Zurück bleibt brauner Rost.

Das ausgedehnte Meerwasserschwimmbad liegt sonnenbeschienen auf einer Lavaplatte unterhalb der großen Klippe, die entlang des Barrancos bis zum Meer führt. Treppen mit edelstählernen rostfreien Geländern führen in verschiedene Becken. Das hinterste Becken ist mit Geländerstäben zum Meer hin abgesichert. Mir scheint, dass dies mehr ein optischer Schutz ist nach dem Motto: Bis hierher und nicht weiter. Zwischen den Becken und den größeren Lavabrocken sind Wege und Liegeflächen angelegt. An der Umkleidekabine weht die rote Fahne.

Weit hinten, an der Nordwestspitze von Gran Canaria, wo jetzt für einen kurzen Moment das weiß getünchte Feriendorf im Sonnenlicht liegt, rollen die Wellen fast ungebrochen bis an die Steilwand und schlagen in einer weißen Fontaine Dutzende von Metern hoch. Sie nagen unablässig am Gestein, jagen ihm kleine und größere Brocken ab, um sie dann am Ufer für die weitere Bearbeitung abzulegen. In das Geräusch der sich brechenden Wellen vor mir mischt sich das Rollen der Kieselsteine und größeren Wackern, welche das zurücklaufende Wasser mit sich zieht. Die Steine schlagen aneinander, kleine Teilchen splittern ab, werden zu feinem Sand zermahlen, während die scharfen Kanten am großen Brocken wieder abgeschliffen werden im ewigen Spiel der Wellen am Ufer. Der Meer nimmt den Sand mit sich, um ihn irgendwo anders an einem Traumstrand abzulegen.

Wie ein leichter Nebel liegt die von der Gischt aufgewirbelte Luftfeuchtigkeit über der Küstenlinie. Die feinen Salzkristalle legen sich auf meine Lippen, wo ich sie genüsslich mit der Zunge ablecke. Der Poller neben mir hat keine Zunge. Pech für ihn, denn nun machen sich die Salzkristalle über seine Haut her, suchen feine Risse in der Lackschicht, um sich dort einzuschleichen und sich tief in die Eisenschicht einzufressen. Zurück bleibt brauner Rost.

Das ausgedehnte Meerwasserschwimmbad liegt sonnenbeschienen auf einer Lavaplatte unterhalb der großen Klippe, die entlang des Barrancos bis zum Meer führt. Treppen mit edelstählernen rostfreien Geländern führen in verschiedene Becken. Das hinterste Becken ist mit Geländerstäben zum Meer hin abgesichert. Mir scheint, dass dies mehr ein optischer Schutz ist nach dem Motto: Bis hierher und nicht weiter. Zwischen den Becken und den größeren Lavabrocken sind Wege und Liegeflächen angelegt. An der Umkleidekabine weht die rote Fahne.

Es ist Vormittag und so haben sich erst einzelnen Badenixen eingefunden, die sich nach dem Bad in ihrem Liegestuhl von der Sonne trocknen lassen. Draußen baut sich eine große Welle auf, rollt auf die Becken zu, schäumendes Wasser fließt in die Becken und hebt den Wasserstand immer höher und höher, überflutet schließlich alle Becken. Ihr höre einen mehrstimmigen Schrei, der das Rauschen der Wellen übertönt. Dann sehe ich die Sonnenanbeterinnen, die sich wie nasse Katzen buckeln. Es dauert nur einen kurzen Moment, bis das Wasser wieder abläuft und in die Becken Ruhe einkehrt. Diejenige, die am weitesten vorne saß, sammelt ihre Siebensachen ein. Lachend hält sie ihr klatschnasses Badetuch hoch und zeigt es mir. Klarer Fall, die Flut kommt. Während die Sonnenanbeterinnen sich mit ihren nassen Kleidern auf den Nachhauseweg machen, wagt Renate ein Schwimmchen in dem Wasser, das sich jetzt wieder unschuldig zeigt. Ich halte derweil Wellenwache, denn die Kraft der Wellen ist nicht zu unterschätzen. Mehrmals muss ich sie warnen, doch es bleibt vorerst beim Fehlalarm.

Wir können uns nicht losreißen von dem Schauspiel, das die rauschenden Wellen heute bieten. Und immer wieder kommt eine besonders große Welle, die jetzt gerade ein Pärchen erwischt, das sich zu weit an die Becken heran gewagt haben. Sie flüchten nach hinten, als sie der Welle gewahr werden, doch die Welle ist auch diesmal schneller. Renate, gerade wieder in trockenen Kleidern, kann noch ihre Schuhe retten,bevor das zurück flutende Wasser sie mit nimmt auf die große Reise über den Ozean zu fernen Gestaden. Diese Szenerie ist faszinierend. Während Renate ein Aquarell malt und ich die Stimmung in meiner Kladde festhalte, kommentiert Winni jede neue große Welle. Ups, und jetzt sind auch meine Hosenbeine nass

Wir können uns nicht losreißen von dem Schauspiel, das die rauschenden Wellen heute bieten. Und immer wieder kommt eine besonders große Welle, die jetzt gerade ein Pärchen erwischt, das sich zu weit an die Becken heran gewagt haben. Sie flüchten nach hinten, als sie der Welle gewahr werden, doch die Welle ist auch diesmal schneller. Renate, gerade wieder in trockenen Kleidern, kann noch ihre Schuhe retten,bevor das zurück flutende Wasser sie mit nimmt auf die große Reise über den Ozean zu fernen Gestaden. Diese Szenerie ist faszinierend. Während Renate ein Aquarell malt und ich die Stimmung in meiner Kladde festhalte, kommentiert Winni jede neue große Welle. Ups, und jetzt sind auch meine Hosenbeine nass

|

Hinter dem Meerwasserschwimmbecken steigt der Fußweg steil an. Er führt uns zu unserem Domizil in der neuen Siedlung oben auf der Felsklippe. Der Blick von oben ist fantastisch. Zu meinen Füßen liegt die alte Saline. Von den Windmühlen, die früher das Meerwasser in die Becken gefördert haben, erinnert nur noch eine letzte an der Zufahrt zum Hafen und eine Informationstafel an der Strandpromenade. Vom 17. Jahrhundert bis Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde hier Salz für die Fischer und den regionalen Bedarf gewonnen.

|

|

Zwischen einer Reihe von Neubauten hinter der Saline liegt versteckt der Fischerhafen mit dem kleinen alten Ortskern von „Puerto de las Nieves“. Die Neubauten wirken nicht unangenehm. Mit ihren weißen Fassaden und der flachen Bauweise reihen sie sich harmonisch in das Landschaftsbild ein. Über die Straße eilen Lastkraftwagen zur Fähre, die gerade wieder eingelaufen ist. Acht mal am Tag pendelt sie bei Wind und Wetter zwischen hier und Teneriffa hin und her. Der Kapitän und die Matrosen sind seefest, die Passagiere müssen es aushalten. Hinter der Fähre bauen sich in endloser Kette die Vorberge des Küstengebirges auf.

|

Die Trasse der Straße ist abenteuerlich in den Fels gehauen. „Schau mal, da liegt eine Frau“ sagt Renate und Winni nickt. Jetzt erkenne ich es auch. Die letzte Bergkette bildet im Schattenriss den Oberkörper einer Frau aus, die mit dem Hinterkopf im Meer liegt. Brust, Hals, Lippen, Himmelfahrtsnase, Augenbrauen und Haarschopf sind deutlich zu erkennen. Wohlgemerkt: Es ist Mittagszeit und wir haben noch keinen Wein getrunken!

Auf dem Atlantik hat sich ein Sturm zusammengebraut. Er trifft mit voller Wucht auf die Nordostküste von Teneriffa. Eine sechs Meter hohe Welle überflutet die unteren Teile von Garachico, reißt in Puerto de la Cruz Autos ins Meer und zerschmettert zwei Balkons eines Hotels in „Mesa del Mar“, das sich zu nah ans Wasser gewagt hat. Sturzbäche fallen bei uns vom Himmel, Windboen treiben das Regenwasser zwischen die Schiebetüren des Wintergartens und hinterlassen Wasserlachen im Inneren. Langsam legt sich der Sturm. Am nächsten Tag scheint wieder häufiger die Sonne. Doch das Meer ist aufgewühlt. Entlang der Steilküste schlagen hohe Brecher ans Ufer. Der Wind treibt den Wassernebel hoch in die Barrancos hinein. Wie auf dem Logenplatz im Kino können wir von unserer Ferienwohnung aus dieses Schauspiel bewundern. Dies sind die Tage, an denen ich mir häufiger das Salz von den Lippen lecke.

Auf dem Atlantik hat sich ein Sturm zusammengebraut. Er trifft mit voller Wucht auf die Nordostküste von Teneriffa. Eine sechs Meter hohe Welle überflutet die unteren Teile von Garachico, reißt in Puerto de la Cruz Autos ins Meer und zerschmettert zwei Balkons eines Hotels in „Mesa del Mar“, das sich zu nah ans Wasser gewagt hat. Sturzbäche fallen bei uns vom Himmel, Windboen treiben das Regenwasser zwischen die Schiebetüren des Wintergartens und hinterlassen Wasserlachen im Inneren. Langsam legt sich der Sturm. Am nächsten Tag scheint wieder häufiger die Sonne. Doch das Meer ist aufgewühlt. Entlang der Steilküste schlagen hohe Brecher ans Ufer. Der Wind treibt den Wassernebel hoch in die Barrancos hinein. Wie auf dem Logenplatz im Kino können wir von unserer Ferienwohnung aus dieses Schauspiel bewundern. Dies sind die Tage, an denen ich mir häufiger das Salz von den Lippen lecke.

Von unserer Unterkunft blicke ich jeden Tag über die rote Kuppel der Kirche von Agaete hinein in ein tiefes Tal. Die Straße in den Ort ist leicht zu finden, doch irgendwo muss es auch eine Straße geben, die hier aus dem Ort hinaus und in das Tal hinein führt. Jetzt fahren wir schon zum zweiten Mal im Kreis und sind auf einem großen Parkplatz ganz hoch über hinter den letzten Häusern von Agaete gelandet. Wie weiße Würfel liegen die Häuser unter uns. Unten am Wegweiser ins Valle de Agaete stand ein Umleitungsschild, weil die Durchgangsstraße im Zentrum wegen der heutigen Protestkundgebung gegen den Bau der neuen Mole am Hafen gesperrt ist. Aber es war auch das einzige Schild und jedes Mal, wenn mein Navi uns nach rechts oder links schicken wollte, mündete dort eine Einbahnstraße aus der Gegenrichtung oder die enge Straße lässt kein Abbiegen in die angezeigte Gasse zu. Gemeinsam findet wir dann doch im Gewirr der Gassen den Weg ins Valle de Agaete, das sicher schon ungeduldig auf uns wartet.

Maipés, schlechtes Land, so nannten schon die Ureinwohner diese rostbraune Ansammlung von Lavabrocken, die der Ausbruch dreier Vulkane vor dreitausend Jahren hier am Zugang des Tales aufgeschichtet hat. Es ist eine trostlose Einöde, die wir uns näher anschauen wollen. Der Eintritt von diesen Archäologiepark ist mehr als billig. Für zwei Euro dürfen wir als Rentner ein Jahr lang jeden Tag hier her kommen. Na dann mal los. Über rostige Stahlbleche, die zum Schutz der Besucher angebracht wurden, werden wir durch ein Trümmerfeld geführt. „Das sieht aus wie Eisenschlacke.“ meint Winni, der in einem großen Hüttenwerk arbeitet. Damit meint er weniger die Bleche, die dort rauskommen, als die Farbe und Form der Lavabrocken. Fachmännisch stellt er auch gleich fest, dass die Bodenbleche fünf Millimeter dick sind und die Seitenbleche zwei Millimeter. Ist immer gut, einen Fachmann dabei zu haben. Aber die Rostfarbe der Bodenbleche passt sich gut der Umgebung an. Langsam erkenne ich Ordnung in der wüsten Ansammlung der Lava. Kreisrund sind Brocken aufgeschichtet, bis zu einem Meter hoch. Vor uns ist eines dieser Gebilde seitlich geöffnet. Innen ist ein Skelett zu erkennen. Es liegt der Länge nach ausgestreckt, so wie Freunde und Verwandte den Verstorbenen dort gebettet haben. Da das Land zu nichts anderem zu gebrauchen war, haben die Guanchen hier einen Friedhof angelegt. Gut 700 Grabstätten wurden von den Archäologen schon freigelegt. Tumuli nennen die Archäologen diese Gräber, die sich in gleicher Form in Nordafrika wiederfinden. Viele sind zur Anschauung der Besucher auf diesem Gräberfeld wieder hergestellt. Das Skelett ist zu Anschauungszwecken in eines dieser wiederhergstellten Gräber hinein gelegt worden. Keine Angst, es ist nicht echt. Es sieht nur täuschend echt aus. Nur wenige Pflanzen wachsen zwischen den Lavabrocken, Wolfsmilchgewächse, die dieser lebensfeindlichen Umgebung angepasst sind. Eine Echse huscht zu meinen Füßen vorbei. Sie fühlt sich hier wohl.

Jenseits des Gräberfeldes führt die Landstraße in das Tal hinein. Nicht nur die Talsohle ist fruchtbar, auch an den Hängen ziehen sich terrassierte Felder hoch. Die wenigen Siedlungen kleben wie Schwalbennester am steilen Hang. Weiß sind die Fassaden getüncht, das verstärkt das Licht im Tal, wenn die Wolkendecke allzu tief hängt. Heute brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen. Die Sonne scheint und malt blaue Flächen zwischen die Wolken. Langsam schlängelt sich die Straße entlang des Abhangs und sucht ihren Weg ins Tal hinein.

„Hola“ werden wir begrüßt und dürfen gleich eine Handvoll getrockneter Beeren vom Kaffeestrauch durch die Finger rieseln lassen. Sie sind schwarz und verbergen noch den Schatz in sich. Mindestens vier Wochen müssen sie trocknen, bevor ihr Weg sie in unsere Kaffeetasse führt. „Gehen Sie bis ganz nach hinten, da wartet mein Sohn Santiago auf sie.“ sagt die alte Bäuerin und verschwindet im Wohnhaus. Wir haben den Weg in die erste und einzige biologische Kaffeeplantage Europas gefunden. Die Büsche, an deren Zweige Hunderte von grünen und roten Beeren reifen, sind mannshoch. Sie stehen dicht beieinander. Santiago führt uns auf einem schmalen Fußweg in das grüne Dickicht hinein. „Achten Sie auf die Wasserleitungen“ sagt er noch, da stolpert eine Besucherin schon drüber. Es ist wie im Dschungel. Immer wieder bleibt Santiago stehen und zeigt uns tropische Früchte an Bäumen zwischen den Kaffeestauden. Mango, Papaya, Mispel und Apfel, Orangen, Guaven und Granatapfel. Hier im Tal gehören sie zum Kaffee, wie das Salz zum Meer. Vor zweihundert Jahren wurde die Kaffeepflanze nach Gran Canaria geholt, weil der Busch sehr dichtes Blattwerk hat. Sie war ein idealer Windschutz für die tropischen Früchte in den Obstplantagen. Bis einer der Vorfahren von Santiago merkte, dass das Microklima im Valle de Agaete ideal für den Kaffeeanbau ist. Das war der Beginn dieser kleiner Plantage mit gut 500 Kaffeestauden.

Santiago pflegt mit Herz und Seele seine Kaffeestauden. Wir müssen etwas warten, aber dann führt er uns durch seinen kleinen Garten Eden in diesem paradiesischen Tal, gekrönt von einer Kostprobe seines köstlichen Kaffees mit hausgemachten Plätzchen. Jeder darf auch mal in dem Tontopf auf dem Gasherd rühren, in dem die Kaffeebohnen frisch geröstet werden. Ungeröstet halten sie bis zu 25 Jahre, geröstet verlieren sie bereits nach einem Jahr ihr Aroma. Ach ja, geerntet werden nur die tiefroten Beeren, und das täglich von März bis November. Die Arbeit geht also dem lebhaften und wortgewandten Santiago nie aus, sein Charme auch nicht. Er hat in diesem paradiesischen Tal einen kleinen Garten Eden angelegt.

Santiago pflegt mit Herz und Seele seine Kaffeestauden. Wir müssen etwas warten, aber dann führt er uns durch seinen kleinen Garten Eden in diesem paradiesischen Tal, gekrönt von einer Kostprobe seines köstlichen Kaffees mit hausgemachten Plätzchen. Jeder darf auch mal in dem Tontopf auf dem Gasherd rühren, in dem die Kaffeebohnen frisch geröstet werden. Ungeröstet halten sie bis zu 25 Jahre, geröstet verlieren sie bereits nach einem Jahr ihr Aroma. Ach ja, geerntet werden nur die tiefroten Beeren, und das täglich von März bis November. Die Arbeit geht also dem lebhaften und wortgewandten Santiago nie aus, sein Charme auch nicht. Er hat in diesem paradiesischen Tal einen kleinen Garten Eden angelegt.

Das Tal wird enger, die Straße überwindet in Serpentinen den mühsamen Anstieg am steilen Hang . Immer wieder bleiben wir stehen und bewundern die grandiose Landschaft. Einzelne Gehöfte liegen hoch am gegenüberliegenden Hang. Ich frage mich, wie die Bewohner dorthin kommen wollen. Von Straße oder Weg keine Spur zu sehen.

Immer höher kommen wir, immer enger rücken die Steilwände auf uns zu. Vorbei geht es an einer verlassenen Fabrikanlage, wo einmal Trinkwasser in Flaschen abgefüllt worden ist. Ein Bach stürzt durch einen engen Barranco nach unten. Wie haben den kleinen Ort „Los Berrazales“ erreicht. Oberhalb der Fabrikanlage wird gerade ein ebenso marodes wie großes Gebäude saniert. Schließlich halten wir vor einer kleinen Kuranlage. Das frische Bergwasser und die sauerstoffreiche Luft sind sicher gut für Herz und Lunge. Wikipedia sagt mir zwar, dass das Heilbad schon 1970 aufgegeben wurde. Doch mir macht es den Anschein, dass zumindest dieser Teil noch oder vielleicht auch wieder genutzt wird.

Im Wendehammer knickt eine kleine Straße ab und führt weiter nach oben. Der kleine Weiler El Sao wird angezeigt und dass es eine Sackgasse ist. Außerdem wird vor Steinschlag und Wasserglätte bei Regen gewarnt. Renate ist fürs Weiterfahren, ich zögere. Nach einigen Stoßgebeten, dass uns bitte niemand entgegen kommt, und einem Blick zum blauen Himmel beschließe ich, die Risiken auf uns nehmen und fahre in Richtung El Sao weiter. Der liebe Gott ist uns gnädig. Steil führt die Straße über Serpentinen nach oben. Mit jedem Meter, den wir vorwärts kommen, wird die gefühlte Steigung größer, Dann klebt sie an der Steilwand und beschert uns schließlich einen kleinen Parkplatz auf der Passhöhe. Der Blick über die gesamt Länge des Tales begeistert uns. Unter uns liegt eine grüne Oase, ein liebliches Tal Eden. Weit draußen hinterlässt die Expressfähre eine weiße Schaumbahn auf dem Meer auf ihrem Weg nach Teneriffa, an der Küste erkenne ich sogar unser Ferienhaus, die Felder im Tal glühen grün im Sonnenlicht, Mandarinenplantagen leuchten orange, und hinter uns, im hintersten Teil des Tales stehen die Steilwände im Halbkreis und gebieten der Straße Einhalt. El Sao ist ein kleiner Weiler aus einer Handvoll Häusern, die sich im Steilhang verlieren. Hoch oben, auf der Bergkante steht eine einsame Baumgruppe. Tief unter uns windet sich die Straße, die wir gekommen sind. Ein schöner Ausklang eines erlebnisreichen Tages, der schließlich auch noch durch einen romantischen Sonnenuntergang gekrönt wird.

Immer höher kommen wir, immer enger rücken die Steilwände auf uns zu. Vorbei geht es an einer verlassenen Fabrikanlage, wo einmal Trinkwasser in Flaschen abgefüllt worden ist. Ein Bach stürzt durch einen engen Barranco nach unten. Wie haben den kleinen Ort „Los Berrazales“ erreicht. Oberhalb der Fabrikanlage wird gerade ein ebenso marodes wie großes Gebäude saniert. Schließlich halten wir vor einer kleinen Kuranlage. Das frische Bergwasser und die sauerstoffreiche Luft sind sicher gut für Herz und Lunge. Wikipedia sagt mir zwar, dass das Heilbad schon 1970 aufgegeben wurde. Doch mir macht es den Anschein, dass zumindest dieser Teil noch oder vielleicht auch wieder genutzt wird.

Im Wendehammer knickt eine kleine Straße ab und führt weiter nach oben. Der kleine Weiler El Sao wird angezeigt und dass es eine Sackgasse ist. Außerdem wird vor Steinschlag und Wasserglätte bei Regen gewarnt. Renate ist fürs Weiterfahren, ich zögere. Nach einigen Stoßgebeten, dass uns bitte niemand entgegen kommt, und einem Blick zum blauen Himmel beschließe ich, die Risiken auf uns nehmen und fahre in Richtung El Sao weiter. Der liebe Gott ist uns gnädig. Steil führt die Straße über Serpentinen nach oben. Mit jedem Meter, den wir vorwärts kommen, wird die gefühlte Steigung größer, Dann klebt sie an der Steilwand und beschert uns schließlich einen kleinen Parkplatz auf der Passhöhe. Der Blick über die gesamt Länge des Tales begeistert uns. Unter uns liegt eine grüne Oase, ein liebliches Tal Eden. Weit draußen hinterlässt die Expressfähre eine weiße Schaumbahn auf dem Meer auf ihrem Weg nach Teneriffa, an der Küste erkenne ich sogar unser Ferienhaus, die Felder im Tal glühen grün im Sonnenlicht, Mandarinenplantagen leuchten orange, und hinter uns, im hintersten Teil des Tales stehen die Steilwände im Halbkreis und gebieten der Straße Einhalt. El Sao ist ein kleiner Weiler aus einer Handvoll Häusern, die sich im Steilhang verlieren. Hoch oben, auf der Bergkante steht eine einsame Baumgruppe. Tief unter uns windet sich die Straße, die wir gekommen sind. Ein schöner Ausklang eines erlebnisreichen Tages, der schließlich auch noch durch einen romantischen Sonnenuntergang gekrönt wird.

„Die Häuser umspülen den Berg wie der Schaum des Meeres die Felsbrocken am Strand.“ sagt Renate spontan. Darf's etwas bunter sein, fragten sich wohl die jüngeren Bewohner von Galdar, als sie mit ihrer Siedlung den Bergfuß umsäumten. Der Pico de Galdar mit seinen 440 Metern ist aus einer relativ flachen Landschaft heraus gewachsen, die der Lavastrom eines wesentlich älteren Vulkans an der Nordwestspitze der Insel gebildet hat. Wie das Idealbild eines Vulkans hat sich ein spitzer Kegel gebildet, kreisrund und im Idealwinkel von gut 45 Grad. Ich grinse und sage, dass er aussieht wie der kleine Bruder des Teide, dem gewaltigen Vulkankegel drüben auf Teneriffa. Den besten Blick auf den Pico de Galdar hat man, wenn man die Küstenautobahn von Südwesten her kommt. Doch für mich als Fahrer kann es nur ein flüchtiger Blick sein, da der Verkehr mir Aufmerksamkeit abverlangt. Die Bewohner von Galdar haben wohl die gesamte Farbpalette ausprobieren wollen, so scheint es mir. Im grellen Licht der Sonne kommen die Farben vor dem schwarzen Gestein des Kegels besonders gut zur Geltung.

„Bitte nicht fotografieren“ sagt die Archäologin und schließt die Tür zur Höhle auf. Damit wir uns auch daran halten, bleibt sie in unserem Rücken stehen, derweil wir die wenigen Schritte bis zur Glaswand gehen. Sie dreht am Lichtschalter. Vor uns entfaltet sich eine halbrunde Felswand. Bunte Ornamente aus Quadraten, Dreiecken und Kreisen sind auf die Wand aufgetragen. Wir stehen in der Cueva Pintada, einer mehr als eintausend Jahre alten Kultstätte der Ureinwohner von Gran Canaria, den Guanchen. „Weiß man, was diese Ornamente bedeuten?“ frage ich sie. Man vermutet, so erfahren wir, dass es sich um einen Sonnenmondkalender handelt. Die vier im Quadrat angeordneten kleineren Quadrate stellen wohl die vier Jahreszeiten dar, die zwölf Dreiecke die Monate. Doch was die Kreise angeht, gibt es noch keine Erklärung, erklärt sie uns.

die Ausgrabungsstätte rund um die Cueva Pintada

die Ausgrabungsstätte rund um die Cueva Pintada

Diese Höhle wurde erst vor wenigen Jahrzehnten entdeckt. Seitdem sind die Archäologen eifrig bei der Arbeit. Mit einem Gefühl von Ehrfurcht verlassen wir die in den Fels geschlagene Höhle und entlassen die Archäologin zu einer Gruppe, die etwas weiter entfernt auf sie wartet. Wir sind eine Viertelstunde nach Beginn der Gruppenführung durch diese Ausgrabungsstätte gekommen und mussten uns sputen, um zu der Höhle und der wartenden Archäologin zu kommen. Die Höhle selbst darf man nur in ihrem Beisein besuchen. Nun stehen wir wieder allein unter der weitläufigen Dachkonstruktion, die diesen einzigartigen Archäologiepark am Hang überspannt. Netzartige Planen hängen an den Seiten runter und dämpfen das Tageslicht. Ein Laufgang auf Planken ist für die Besucher angelegt, auf dass sie die Arbeit der Archäologen nicht stören können. Gut einhundert Meter breit und ebenso lang mag die Halle sein. Drei Archäologen sind mit einer Karte beschäftigt. Zwischen den Mauern, die schon freigelegt sind, liegen vereinzelt Matten und stehen mir unbekannte Gerätschaften. Über fünfzig Wohneinheiten waren um die Kultstätte gruppiert. Jede Wohneinheit wird, wie ich sehen kann, von einem Haus gebildet, das zum Teil in den weichen Tuffstein eingegraben und zum Teil gemauert war. Zur Veranschaulichung dürfen wir uns vier Musterhäuser anschauen, die von den Archäologen rekonstruiert wurden. Hier, wie in den Grundrissen auf dem ganzen Gelände, sehe ich, wie die Häuser kreisrund gebaut wurden, mit zwei Ausbuchtungen für die Schlafstätten. Langsam lassen wir uns von dem vorgegebenen Weg durch die Anlage führen. Es ist die größte Wohnsiedlung der Guanchen, die bislang auf Gran Canaria bekannt ist. Mehr als eintausend Jahre, bis zurzeit der Eroberung der Kanaren durch die Spanier im 15. Jahrhundert lebten hier Guanchen. Lange Zeit war es das Zentrum der beiden Königreiche. Die Konquistadoren führten ihre eigene Lebensweise mit mehrstöckigen Häusern und Kirchen rund um einen zentralen Platz ein. Zu genau diesem zieht es mich nach dem Verlassen der Ausgrabungsstätte.

Diese Musik kenne ich, ihr Klang zieht mich an. Es ist die typisch kanarische Musik, die nur bei besonderen Anlässen gespielt wird. Und genau einen solchen gibt es hier. Als wir nach Galdar kamen und eine unfreiwillige Stadtrundfahrt auf der Suche nach einem Parkplatz machten, wunderte ich mich schon, warum die Stadt am Samstagvormittag zu voll ist. Nun sehe ich es. Bananen, Bananen, Bananen: heute feiert Galdar das Bio-Bananenfest. Rund um die Stadt haben wir schon die Banananplantagen gesehen, hässliche mit Plastik überspannte Gevierte mit ebenso hässlichen Mauern aus Hohlblocksteinen. Von Schönheit der Landschaft kann man da wirklich nicht sprechen, auch wenn sie „nur“ karstigen Boden überdecken. Doch das Fest auf der Plaza da Santiago entschädigt für diese optische Vergewaltigung der Natur. Mich zieht es gleich zur Bühne mit den Musikern und der Gruppe der Tanzenden auf der freien Fläche davor. Die Kleidung der Menschen um mich herum ist ebenso bunt wie die Fassaden der Häuser in und um Galdar. Kaum zücke ich meine Kamera, um eine Gruppe zu fotografieren, da posieren sie schon, um das schönste Motiv darzustellen, das ich je vor die Kamera bekommen habe. Die Frauen tragen lange weite Röcke, darüber ein Wams, am Kopf ein meist buntes Tuch in kräftiger Farbe und oben drauf einen Strohhut, manche auch einen schwarzen Hut, so wie Männer ihn üblicherweise tragen. Die Männer sind mit einem dunklen Anzug bekleidet, ein schwarzer Hut krönt ihr Haupt. Das ist die traditionelle Bekleidung der Menschen auf Gran Canaria, die sie nur zu Festtagen wie dem heutigen tragen. Meine Kamera kann gar nicht genug von ihnen bekommen.

„Probare?“ fragt mich der Mann und will mir einen Bananenlikör anbieten. Er stellt die Flaschen extra sorgfältig aufgereiht auf den Tisch, damit ich sie fotografieren kann, bittet aber darum, selbst nicht fotografiert zu werden. Am gegenüberliegenden Stand ist es schon ganz anders. Ehe ich mich versehe, habe ich die beiden Hände voll mit biologisch angebauten Bananen. Ich stopfe sie eiligst in meine Jackentasche, denn die junge Frau möchte auch, dass ich sie bei der Arbeit fotografiere. Andere bieten panierte und frittierte Bananenscheiben an oder auch Bananenmus in Gofio. Überall gibt es etwas zur Degustation. Zwischen den Ständen steht eine Bananenwaage. In einem festen Tuch hängt eine Bananenstaude. Gut 50 Kilogramm mag sie wiegen. Dieses Gewicht muss ein Bananenarbeiter bei der Ernte schultern. Nebenan wird gezeigt, wie die Staude zerlegt, gewogen und verpackt wird. Hinter mir wird es plötzlich laut. Ich wende mich der Gruppe zu, die immer größer wird. Eine Reihe farbenfroh gekleideter Frauen steht an einem Tisch und zeigt, wie Bananen in die Kisten gepackt werden. Der Padron steht dabei und schimpft, weil sie es nicht richtig machen. Ihre Antwort ist ein lauter Gesang, der sich wiederholt. Plötzlich muss der Padron lachen und die Frauen haben ihre Mühe, nicht mit zu lachen. Es ist ein Schauspiel, um den Gästen zu zeigen, wie es früher bei der Bananenernte zuging. Mir fällt auf, dass ich nur wenige Touristen um mich herum sehe.

Humberto heißt der junge Mann der kleinen Gruppe, die ein Foto von mir wünscht. Ich tue ihnen den Gefallen und sende ihnen das Bild gleich mit meinem Smartphone zu. Humberto freut sich und erzählt mir, dass dies noch ein relativ junges Fest ist, das im November gefeiert wird. Bananen sind die Lebensgrundlage vieler Menschen in dieser Region. Als er mit seiner Gruppe zur Tanzfläche geht, mache ich noch viele schöne Fotos von ihnen und schicke sie unverzüglich an ihn weiter. Ich freue ich über sein Dankeschön. Seine Folkloregruppe ist eine der vielen dieser Region, die dieses Fest bestreiten. Galdar ist das Zentrum des Bananenanbaus auf Gran Canaria. Zehn Prozent der Plantagen betreiben inzwischen ökologischen Anbau.

Es ist Mittagszeit, Zeit zur Siesta. Die Stände werden abgeräumt, das Fest löst sich auf. Rund um den Plaza da Santiago stehen Gebäude im neoklassischen Stil, den ich persönlich als spanischen Kolonialstil bezeichnen möchte. Die Fassaden der einzelnen Häuser tragen unterschiedliche Farben. Vor einem hängt das große „i“ des Touristenbüros. Wir treten durch das große Tor ein und stehen vor einem mächtigen Drachenbaum. Er nimmt fast den gesamten Innenraum des Patio ein. Schon 1718 wurde er dokumentiert, er ist sicher ein paar Jährchen älter. Da bräuchte ich einen Superweitwinkel, um ihn zu fotografieren. In der Kirche Santiago de las Caballeros steht noch das Taufbecken, das im 15. Jahrhundert hier her gebracht wurde, um die Ureinwohnern zum rechten Glauben zu bekehren. Wer nicht willens war, seinen Kopf über das Taufbecken zu halten, verlor ihn, oder wurde versklavt, was noch schlimmer war.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes lassen wir uns in einer kleinen Bar nieder. An dieser Ecke mündet die Königsstraße, die von Osten her kommt, auf den Platz. Heute heißt sie Calle Capitan Quesada. Der Straßenname steht in erhobenen Lettern an der Hauswand, so wie alle Straßennamen in Galdar. Es ist die elegante Einkaufsmeile von Galdar. Auch hier sind die Gebäude im einheitlichen kanarischen Baustil, der Reiseführer beschreibt ihn als eklektischen und rationalistischen Baustil. Besonders die Markthalle hat es mir angetan. Leider ist gerade Siesta-Zeit und die Halle geschlossen. Doch durch das hölzerne Tor bietet sich mir ein schöner Einblick in die Halle mit dem bunten Glasfenster auf der gegenüberliegenden Seite. Die Markthalle soll das älteste Gebäude von Galdar sein.

Während wir durch die kleinen Straßen zum Parkplatz laufen, fühle ich, dass Galdar mir gut gefällt. Die Farben, die einheitliche und geschlossene Bauweise, die Ruhe im Zentrum. Seit einigen Jahrzehnten schon steht die ganze Altstadt von Galdar unter Denkmalschutz. Sie liegt auf einem kleinen Plateau am Rande des Vulkankegels. Wären da nur nicht die steilen Gassen, die nach allen Seiten bergab führen. Sie bieten herrliche Blicke, doch es ist jedes Mal ein Abenteuer, vom dem Auto ortseinwärts oder ortsauswärts zu kommen.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes lassen wir uns in einer kleinen Bar nieder. An dieser Ecke mündet die Königsstraße, die von Osten her kommt, auf den Platz. Heute heißt sie Calle Capitan Quesada. Der Straßenname steht in erhobenen Lettern an der Hauswand, so wie alle Straßennamen in Galdar. Es ist die elegante Einkaufsmeile von Galdar. Auch hier sind die Gebäude im einheitlichen kanarischen Baustil, der Reiseführer beschreibt ihn als eklektischen und rationalistischen Baustil. Besonders die Markthalle hat es mir angetan. Leider ist gerade Siesta-Zeit und die Halle geschlossen. Doch durch das hölzerne Tor bietet sich mir ein schöner Einblick in die Halle mit dem bunten Glasfenster auf der gegenüberliegenden Seite. Die Markthalle soll das älteste Gebäude von Galdar sein.

Während wir durch die kleinen Straßen zum Parkplatz laufen, fühle ich, dass Galdar mir gut gefällt. Die Farben, die einheitliche und geschlossene Bauweise, die Ruhe im Zentrum. Seit einigen Jahrzehnten schon steht die ganze Altstadt von Galdar unter Denkmalschutz. Sie liegt auf einem kleinen Plateau am Rande des Vulkankegels. Wären da nur nicht die steilen Gassen, die nach allen Seiten bergab führen. Sie bieten herrliche Blicke, doch es ist jedes Mal ein Abenteuer, vom dem Auto ortseinwärts oder ortsauswärts zu kommen.

der Schauer fegt die Straße leer

der Schauer fegt die Straße leer

Weil Galdar es uns allen so angetan hat, kommen wir am Freitag wieder. Langsam wird es ruhig. Die Hundertschaft der Jugendlichen, die singend und tanzend von der Sporthalle her durchs Zentrum gezogen ist, hat sich in alle Richtungen zerstreut. Eben habe ich mich noch über die Sonne und die Wärme gefreut. Diesen Moment hat eine Wolke hinterlistig genutzt, um sich heran zu schleichen. Ohne Vorwarnung prasselt ein Wolkenbruch vom Himmel. Zum Glück haben wir in weiser Voraussicht – es ist ja nicht das erste Mal heute – einen Tisch in der Mitte der großen weißen Zeltes unserer Lieblingsbar gewählt, das die Tische im Freien überspannt. Die spanische Gruppe hinter mir springt auf, der Schauer trifft sie voll. Sie sitzen zu nah am Rand des Zeltes. Nach zwei Minuten ist der Spuk vorbei. Durchziehende Schauer hatte der Wetterdienst gemeldet. Wie recht der Wetterfrosch doch hatte. Auch die spanische Gruppe kehrt nach erstem Schreck wieder zur landesüblichen Lautstärke von 103 Dezibel zurück.

Die ersten Geschäfte schließen für die Siesta-Zeit. Heute ist Black Friday, auch in Galdar. 20 %, 25 %, 50 %, wer bietet mehr? Aber so ganz ergreift die Kaufeslust nicht die Canarios. Es ist ziemlich leer in den Läden. In der Markthalle geht alles auch ohne Black Friday. Das Angebot ist verlockend, Obst und Gemüse frisch. Der Geruch von fangfrischem Fisch und getrockneten Kräutern zieht durch die Halle. Reife Mangos, heute frisch vom Baum gepflückt, zentnerschwere Kürbisse, Grüne Bananen, gelbe Guaven und violette Kaktusfeigen, das Angebot ist breit und nichts importiert. Bevor das schmiedeeiserne Tor zur Siesta schließt, verlassen wir die Markthalle.

Die ersten Geschäfte schließen für die Siesta-Zeit. Heute ist Black Friday, auch in Galdar. 20 %, 25 %, 50 %, wer bietet mehr? Aber so ganz ergreift die Kaufeslust nicht die Canarios. Es ist ziemlich leer in den Läden. In der Markthalle geht alles auch ohne Black Friday. Das Angebot ist verlockend, Obst und Gemüse frisch. Der Geruch von fangfrischem Fisch und getrockneten Kräutern zieht durch die Halle. Reife Mangos, heute frisch vom Baum gepflückt, zentnerschwere Kürbisse, Grüne Bananen, gelbe Guaven und violette Kaktusfeigen, das Angebot ist breit und nichts importiert. Bevor das schmiedeeiserne Tor zur Siesta schließt, verlassen wir die Markthalle.

Zweimal die Runde im Kreisverkehr gedreht, dann haben wir die kleine Straße, die den „Pico de Galdar“ umrundet, gefunden. Eigentlich heißt er ja „Pico de Atalaya“, aber weil Galdar die größere Stadt ist, wird er in den meisten deutschsprachigen Reiseführern und den ihnen beigefügten Karten als „Pico de Galdar“ bezeichnet. Unser nächstes Ziel ist der Strand vom „Roque Piedro“. Nach zwei Minuten Wartezeit langt es mir. Die Ampel für die fünfzig Meter lange Baustelle zwischen den eingehausten Bananenfeldern zeigt immer noch rot. Da die Baustelle verwaist ist, fahre ich einfach weiter. Die Ampel für die Gegenrichtung zeigt auch rot. Da hat wohl der Bauarbeiter vergessen, die automatische Schaltung zu aktivieren. Die Straße fällt immer weiter ab und endet an einem einsamen Kreisverkehr. Rechts und links des nicht gerade spektakulären Felsens tobt die Brandung wie im Hexenkessel. Ein gewaltiger Regenbogen senkt sich im Osten bei Las Palmas ins Meer. Ein Überseefrachter fährt an ihm vorbei. Die Farben des Regenbogens leuchten in der Sonne. Hinter mir breitet sich das Meer der weißen Planen über endlosen Bananenfeldern aus. Nicht umsonst heißt diese Gegend „Matas blancas“, weiße Matten.

„Maria schieß mal den Ball hoch.“ So kann es am Sonntag Vormittag hier schallen, wenn auf dem dem Parkplatz des FC Ariba aufs Tor kickt. Dann fliegt ein zu hoch angesetzter Elfmeter schon mal über das Fangnetz und landet dreißig Meter tiefer vor den Füßen der alten Maria. Sie lacht und weiß, dass gleich einer der Jungen die steile gewundene Straße herunter kommt, um den Ball zu holen. Mir kommt auf dieser Straße ein Auto entgegen und so muss ich in die zum Glück offene Straße rückwärts hinein stoßen, um wieder zurück zu fahren. Der Hinweis am Fußballparkplatz hat schon seinen Grund, auch wenn ich mal wieder schlauer sein wollte: „Es wird nur den Bewohnern Zugang und Be- und Entladen empfohlen.“ Neben dem Parkplatz ist der „Aussichtspunkt der Fischer" angelegt. Tief unter mir klebt das Fischerdorf an einem Felsen, der ins Meer ragt. Die Häuser sind übereinander geschachtelt. Bei den knalligen Farben der Fassaden brauchten die Fischer früher keinen Leuchtturm, der ihnen den Weg in den heimischen Hafen zeigt.

Zurück nach Galdar folgen wir einem Einheimischen, der sein Auto zügig durch die schmalen Straßen zwischen den Bananenfeldern steuert. Diesen Weg hätte ich alleine nie gefunden. Steil, wie sollte es auch anders sein, strebt die Straße schließlich in die Oberstadt.Von Galdar wenden wir uns nach Westen. Eine kleine Straße schlängelt sich durch die Bananenplantagen. Rechts und links ist Gelände eingeebnet, um neuen Platz für die großen Stauden zu schaffen. In großen Reservoirs ruht das Lebenselexier dieser Pflanzen, das Wasser. Bananenstauden sind durstig. Das merkt die ganze Region, der Grundwasserspiegel sinkt bedrohlich. Durch die Förderung des Anbaus anderer Gemüse- und Obstsorten, die weniger Wasser benötigen, versucht die Regionalverwaltung dem entgegen zu wirken. Ernste Gedanken zu leckerem Obst, das jeder wohl gerne isst. Schließlich erreichen wir „Sardina del Puerto“. Unten am kleinen Hafen schmiegen sich die Häuser an den Fels. Ich schaue genauer hin und sehe, dass sie in den Felsen hinein gebaut sind. Auf der Mole reihen sich die Angler. Einer von ihnen holt einen Fisch nach dem anderen aus dem Wasser. Eine Katze schaut gierig seinem Glück zu. Wie gerne hätte sie einen Happen von ihm abbekommen.

Karg und karstig ist die Landschaft rund um den Leuchtturm. Kein Baum, kein Strauch ziert den Boden. Ein paar hundert Meter entfernt liegt eine Ferienhaussiedlung. Sie stand zur Auswahl, als wir eine Unterkunft für diese Wochen suchten. Jetzt sind wir froh, dass wir uns dagegen entschieden haben. Die Fotos im Internet waren wunderschön. Doch sie sind so objektiv wie der feste Wille des Anbieters, sein Apartment zu vermieten. Der Blick durch das Objektiv der Kamera zeigt nur den Ausschnitt, den der Fotograf will, und der ist höchst subjektiv. Insofern verdienen die Objektive ihren Namen eigentlich gar nicht. Oder zeigen sie etwa, was rechts und links vom Bildausschnitt ist? Das ist bei dieser Siedlung wirklich nicht wert, präsentiert zu werden, teilweise marode, teilweise vermüllt und vor allem nicht lebenswert. Weiter oben stehen noch mehr Ferienhauskomplexe inmitten der garstigen Landschaft. Sicher, der Blick aufs Meer und bei wolkenfreien Himmel auf Teneriffa ist wunderschön. Aber das war es auch. Der direkte Weg zum Meer ist kurz und lebensgefährlich, denn die Steilküste kennt kein Pardon. Der Weg zum schmalen Kiesstrand ist kilometerweit, genauso weit wie in die nächste menschliche Siedlung. Hier hat wohl ein Bauer einen Bauträger gefunden, der Anfang dieses Jahrtausends verzweifelt Bauland auf den Kanaren gesucht hat, um am Bauboom zu profitieren, und ist diesem pfiffigen Bäuerchen ins Netz gegangen ist. Doch die Goldgräberzeit des Baubooms ist vorbei. Ich gönne es dem Bäuerchen. Hoch über dem Hafen steht der Leuchtturm. Ihm gilt unserer Besuch zum Sonnenuntergang. Dramatisch fällt die Sonne in ein Wolkenbett, hinterlässt rote Spuren am Horizont. Der Leuchtturm glüht noch einmal auf, bevor das Tageslicht erlischt.

Karg und karstig ist die Landschaft rund um den Leuchtturm. Kein Baum, kein Strauch ziert den Boden. Ein paar hundert Meter entfernt liegt eine Ferienhaussiedlung. Sie stand zur Auswahl, als wir eine Unterkunft für diese Wochen suchten. Jetzt sind wir froh, dass wir uns dagegen entschieden haben. Die Fotos im Internet waren wunderschön. Doch sie sind so objektiv wie der feste Wille des Anbieters, sein Apartment zu vermieten. Der Blick durch das Objektiv der Kamera zeigt nur den Ausschnitt, den der Fotograf will, und der ist höchst subjektiv. Insofern verdienen die Objektive ihren Namen eigentlich gar nicht. Oder zeigen sie etwa, was rechts und links vom Bildausschnitt ist? Das ist bei dieser Siedlung wirklich nicht wert, präsentiert zu werden, teilweise marode, teilweise vermüllt und vor allem nicht lebenswert. Weiter oben stehen noch mehr Ferienhauskomplexe inmitten der garstigen Landschaft. Sicher, der Blick aufs Meer und bei wolkenfreien Himmel auf Teneriffa ist wunderschön. Aber das war es auch. Der direkte Weg zum Meer ist kurz und lebensgefährlich, denn die Steilküste kennt kein Pardon. Der Weg zum schmalen Kiesstrand ist kilometerweit, genauso weit wie in die nächste menschliche Siedlung. Hier hat wohl ein Bauer einen Bauträger gefunden, der Anfang dieses Jahrtausends verzweifelt Bauland auf den Kanaren gesucht hat, um am Bauboom zu profitieren, und ist diesem pfiffigen Bäuerchen ins Netz gegangen ist. Doch die Goldgräberzeit des Baubooms ist vorbei. Ich gönne es dem Bäuerchen.

Welch eine Schlucht! Die Straße macht eine scharfe Kurve und öffnet den Blick in ein tiefer und weit ins Innere gezogenes Tal, das man hier Barranco nennt. Sie beginnen oben in Gipfelnähe und ziehen sich sternförmig herunter bis zum Meer. Schluchtenfreaks kommen hier voll auf ihre Kosten. Die alte Landstraße zieht sich talwärts den Steilhang entlang, sucht sich ihren Weg am zerklüfteten Abhang, bis sie eine schmale Stelle findet, an der sie zur anderen Seite wechseln kann. Dann geht es den Weg Richtung Meer wieder zurück, eine schroffe und wilde Küste. Die spanischen Eroberer brauchten Jahrhunderte, bis sie erste befestigte Wege in Küstennähe anlegen konnten. Für Straßenbauer ist dieses Gelände eine große Herausforderung. Unter mir sehe ich das Viadukt der Autobahn. Die Autos huschen dahinter in den Tunnel wie Mäuse in ihre Löcher. Obwohl die modernen Bauingenieure mit Brückenbauten und Tunnelbohrungen trumpfen können, stellen sich ihnen immer wieder die Barrancos als Hindernisse in den Weg, deren Überwindung jede Menge Euros verschlingen. Mit diesen Gedanken im Kopf lasse ich mich weiter in den Barranco hinein tragen. Vor uns taucht die einzige Parkbucht weit und breit auf. Wir haben Glück. Gerade verlässt ein Mietwagen seinen Parkplatz, den wir sofort besetzen, bevor es ein anderer tut. Neben der Straße führt eine Treppe zum Eingang. Adolfo Delgado, der in meinem Reiseführer noch als Wächter des Zugangs gerühmt wird, hat seinen Platz für eine junge Frau geräumt. Nachdem wir bei ihr brav unseren Eintritt bezahlt haben, dürfen wir den steilen Anstieg beginnen. Mit jedem Schritt aufwärts wird der Ausblick grandioser und füllen sich meine "Oh" – und "Aha"-Rufe mit mehr Begeisterung.

Bentiga setzt den schweren Sack auf einem Stein ab und atmet tief durch. Die letzten Wochen hat er mit seiner Familie Getreide geerntet. Heute morgen hat er sich der Gruppe aus seinem Stamm angeschlossen auf dem Weg zum Speicher. Jede Familie gibt etwas aus ihrer Ernte für den Gemeinschaftsspeicher ab. Steil ist der Fußpfad nach oben, kaum zu erkennen. Nur Eingeweihte kennen ihn. Früher, als er noch jünger war, ist er mit Leichtigkeit der Gruppe voran geschritten. Er weiß immer noch, wo er auf die scharfe Lava acht geben muss, damit er sich nicht den Fuß aufschneidet. An dem steilen Hang besteht auch jederzeit die Gefahr abzurutschen, wenn das lose Gestein unter dem Fuß nachgibt. Hinter ihm zieht Banigo gerade den Holzstamm über einem Felsspalt weg, damit ihnen niemand folgen kann. Er weiß, dass der Nachbarstamm zu gerne das Getreide hätte. Der Sommer war trocken, die Ernte dürftig. Da muss man vorsichtig sein. Er schaut hinaus aufs Meer und seine Stirn legt sich in Sorgenfalten. Was waren das für seltsame Häuser, die vor einer Woche in der Dämmerung auf dem Meer vorbei gezogen sind? Sie hatten weiße Tücher über dem Dach. Feuer brannte in den schwimmenden Häusern und warf den roten Schein durch die Türen. So etwas hat er noch nie gesehen. Niemand hatte bisher solche Häuser auf dem Meer gesehen. Steine können doch nicht schwimmen! Er macht sich jetzt Sorgen um seine Frau und die Kinderschar unten am Strand. Gewiss, sie können sich in den zahlreichen Höhlen verstecken, wenn Gefahr droht. Aber er wäre lieber bei ihnen, wenn die seltsamen Häuser an den Strand gespült werden wie Wale. Wer weiß, was dann passiert. Die anderen sind schon ein Stück weiter oben, kurz vor dem Eingang zu der großen Höhle. Gerade will er den schweren Sack wieder schultern, da hört er die Stimme seiner Tochter Timaya: "Lass mich mal vorbei."

der Cenobio de Valeron

der Cenobio de Valeron

Lass mich mal vorbei!" Ich schrecke aus meinen Gedanken hoch. Der Blick über die herrliche Landschaft hat meine Fantasie beflügelt. Renate begehrt Durchlass auf der schmalen Treppe. Etwas weiter über mir biegt die Treppe nach rechts ab und eine große offene Höhle zeigt sich. Zwei Drachenbäume bewachen den Eingang. Wir haben das „Cenobio de Valeron“ erreicht. Unter der konkaven Decke liegen in mehreren Ebenen übereinander kleine Höhlen. Es ist offensichtlich, dass Letztere von Menschenhand angelegt wurden. Die ersten Archäologen, die vor 150 Jahren diese Fundstätte untersuchten, vermuteten, dass es sich um eine Art Kloster der Guanchen handeln könnte. Daher nannten sie es Cenobio, das galizische Wort für Kloster. Die Archäologin kam wohl aus Galizien. Doch spätere Forschungen offerierten einen ganz anderen Zweck. Hier lagerten die Ureinwohner Getreide und getrocknete Früchte. Ähnliche Bauten kennt man übrigens auch aus Nordafrika, ein weiteres Indiz, dass die Guanchen von dort auf die Inseln gekommen sind. Zu ihrer Zeit führte noch keine Straße hier hoch. Sie müssen gute Kletterer gewesen sein, denn man weiß heute, dass sie ihre Lasten über Steigen und Stege hoch getragen haben. Der eigentliche Zugang führte dann durch einen Geheimgang, der ebenso wie die Höhle in den weichen Tuffstein eingegraben war. Ich denke mir, dass sie auch gute Gründe für ein derartiges Versteck gehabt haben müssen, denn eine normale Vorratskammer hätte man sicher auch nahe der Wohnsiedlung unten am Meer anlegen können. Noch liegt das Wissen über den Zweck des Cenobio de Valeron im Dunkel der Geschichte. Vor mir liegt das fruchtbare Land. Zwischen die zahlreichen Wolken fällt immer wieder ein Bündel Sonnenstrahlen, die eine kleine Siedlung, ein Gehöft, ein grünes Feld aufleuchten lassen. Ganz im Hintergrund liegen Regenschleier vor den Bergen, ziehen sich mal zurück oder rutschen nach vorne. Ob die Ureinwohner wohl auch den Blick für diese zauberhafte Landschaft hatten?

|

In San Felipe endet der lange Weg des Barranco vom Hochland ins Meer. Der stete Nordwind treibt hohe Wellen an den Strand. Eine nach der anderen überschlägt sich und wirft die Gischt hoch hinaus. Ein feiner Nebel sich zieht in das Tal hinein bis über die Brücke der Inselautobahn, legt feine Salzkristalle auf die Haut und lässt mein schütteres Haupthaar nach kurzer Zeit silbern im Schein der Nachmittagssonne erglänzen. San Felipe selbst ist ein Straßendorf, das sich einige hundert Meter zwischen Bananenplantagen und Kiesstrand erstreckt. Die Kiesel sind hier mehr als Kopf groß. Ich stelle mir wieder vor, dass die Erosion in dreitausend Jahren daraus einen feinen Sandstrand gemacht haben wird. Schöne Vorstellung, hilft mir nur heute nichts. Die Wellensurfer machen sich darüber keine Gedanken. Sie liegen draußen auf ihren Brettern und warten auf die ideale Welle. Wieder läuft meine Kamera heiß, bis ich die richtige Serie im Kasten habe. Meist verschlingt die Welle den Surfer schon wieder, kaum dass er sich aufgerichtet hat. Immer wenn eine besonders große Welle anrollt, rufen die Zuschauer neben mir „Ahora! Ahora!“, „Jetzt! Jetzt!“. Mir scheint, dass wir hier im Surferparadies gelandet sind. Wie zum Abschied liegt ein einsamer Arbeitsschuh auf der Mauer. Er hat, so wie er aussieht, eine lange Strecke im Meer hinter sich.

|

Ein Stück müssen wir auf der Schnellstraße fahren. Hier im kleinen Ort Quintanilla hat sie nicht mehr den Rang einer Autobahn, da die vierspurige Straße quasi direkt durch das Wohnzimmer der Anwohner führt. Und weil es schon so eng ist, dürfen auch die Radsportler die Schnellstraße benutzen, nicht gerade zur Freude der Autofahrer, die gerade von der Fähre aus Teneriffa kommen und möglichst schnell nach Las Palmas oder Maspalomas wollen.

ein Verkehrsschild zum Ernstnehmen

ein Verkehrsschild zum Ernstnehmen

Moya ist eine der größeren Siedlungen an der Nordküste. In 450 Meter über NN liegt der Ort auf dem schmalen Rücken zwischen zwei Barrancos. Über steile Serpentinen lassen haben wir wieder unseren Mietwagen in die Berge klettern. Inzwischen gewöhne ich mich daran, dass die Durchfahrtverbotsschilder an diesen Straßen nur für Starkregen gelten und nicht für die zarte Nässe, die mit dem Nebel vom Meer kommt. Das herab schießende Wasser nagt dann am bröckeligen Fels, reißt großes Gestein heraus und lässt es achtlos auf der Straße liegen. Der Ortskern wird überragt von den beiden Türmen der Iglesia de Pilar. Im Inneren putzt eine alte Frau emsig jedes Körnchen Staub von den Tür- und Wandvertäfelungen. Die Eingangstür kann nur einen Spalt geöffnet werden, da dahinter eine Heiligenstatue abgestellt ist. Ich frage sie, wer dieser Heilige sei und ernte einen Salve von Worten in einer Geschwindigkeit, die nur ein Maschinengewehr erzeugen kann. Selbst Renate kann ihr nicht folgen, obwohl sie inzwischen wieder recht flüssig spanisch spricht. Ich beschließe, mir aus diesem Wortschwall den „Antonio“ herauszupicken. Das Gestell erweist sich bei näherem Hinsehen als ein Unterbau mit Rädern, auf dem der „Antonio“ bei Festanlässen durch die steilen Straßen geschoben wird. Früher trugen die jungen Männer den Heiligen noch auf ihrer Schulter. Doch die jungen Männer sind heute wohl auch nicht mehr das, was sie früher mal waren.

Auf dem kleinen Plateau hinter der Kirche laden uns ein paar Bänke zum Picknick ein. Die Wolken, die den kleinen Regenschauer über uns abgelassen haben, sind wieder zurück in die Berge gezogen und haben uns den Blick auf ein schönes Tal-Panorama frei gegeben. Dieses Wechselspiel von Licht und Schatten begeistert mich immer wieder aufs Neue. Mal wird hier ein Gehöft von der Sonne angeleuchtet mal dort eine saftig grüne Weide. Die weitere Beschreibung kann ich mir ersparen, die kennt ihr ja schon vom „Cenobio de Valeron“. Es ist einfach begeisternd. Mir zeigt sich aber auch, wie verstreut die Wohnstätten und Gehöfte der einzelnen Siedlungen in der Landschaft liegen. Nur im kleinen Zentrum wie hier in Moya stehen sie eng beieinander. Ansonsten liegt viel Grün und Bergabhang dazwischen.

Auf dem kleinen Plateau hinter der Kirche laden uns ein paar Bänke zum Picknick ein. Die Wolken, die den kleinen Regenschauer über uns abgelassen haben, sind wieder zurück in die Berge gezogen und haben uns den Blick auf ein schönes Tal-Panorama frei gegeben. Dieses Wechselspiel von Licht und Schatten begeistert mich immer wieder aufs Neue. Mal wird hier ein Gehöft von der Sonne angeleuchtet mal dort eine saftig grüne Weide. Die weitere Beschreibung kann ich mir ersparen, die kennt ihr ja schon vom „Cenobio de Valeron“. Es ist einfach begeisternd. Mir zeigt sich aber auch, wie verstreut die Wohnstätten und Gehöfte der einzelnen Siedlungen in der Landschaft liegen. Nur im kleinen Zentrum wie hier in Moya stehen sie eng beieinander. Ansonsten liegt viel Grün und Bergabhang dazwischen.

Im Ort wird gerade die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. Die Einkaufsmeile ist kurz und von kanarischen Balkons gesäumt. Mir gefällt diese Bauweise. Von den zwei Dutzend Gebäuden in dieser Straße stehen zwei zum Verkauf und eins zur Vermietung. Tomas Morales, einer der drei bedeutendsten Literaten von Gran Canaria hat hier seine Kindheit verbracht. In seinem Geburtshaus ist ein kleines Museum untergebracht. Die Mitarbeiter*innen dort freuen sich über unser Interesse und führen uns gerne durch die Räume. Leider gibt es seine Werke nicht auf Deutsch, so dass ich es gar nicht richtig würdigen kann. Vor dem Museum wartet eine Krankenschwester geduldig auf Freiwillige, die heute Blut spenden wollen. In der einen Stunde, die wir im Moya verbracht haben, hat sie ausreichend Zeit, sich ausgiebig mit ihrem Smartphone zu beschäftigen. Ich kann nur hoffen, dass sich am späteren Nachmittag der eine oder andere doch zur Blutspende entschließt.

Wieder geht es talabwärts und talaufwärts. Firgas liegt auf dem nächsten Bergrücken jenseits des Barrancos. Dort wo die Häuser wieder enger aneinander rücken, liegt das Zentrum. Firgas war eine der ersten Siedlungen der Spanier auf Gran Canaria. Hier oben gab es genügend Wasser und halbwegs flaches Land, das sich für Landwirtschaft eignete.

|

Zwei Arme kommen aus einem dunklen Schacht, walken ein Wäschestück am Wasserkanal. Die Arme sind steinern, das Wäschestück ebenso. Sie sollen zeigen, wie früher die Frauen ihre Wäsche am Bewässerungskanal, der heute noch mitten durch das Stadtzentrum führt, gewaschen haben. Um ihren Ehegespinsten nach durchzechter Nacht den Kopf zu waschen, benutzten sie aber wahrscheinlich das Nudelholz aus der heimischen Küche. Heute sprudelt das Wasser aus dem Kanal über viele Stufen entlang des „Paseo Canario“, der Attraktivität des kleinen Städtchens. Die Wasseranlage wird gesäumt von Azulejos an Wand und ebenso schön gestalteten Ruhebänken.

|

Jede Gemeinde von Gran Canaria wird hier mit ihrem bedeutendsten Bauwerk gewürdigt. Oberhalb der Wasserspiele führt die schmale Gasse weiter. Statt Wasserspielen werden hier auf sieben Stufen übereinander die sieben kanarischen Inseln im Relief gezeigt, Ich ergreife die Gelegenheit, meinem Bruder zu zeigen, welche Route Renate und ich bei unserem Inselhopping vor knapp sechs Jahren genommen haben und wo wir besondere Erlebnisse hatten, eine schöne Erinnerung. Auch Firgas hat viele Ausblicke auf die Küste zu bieten bis hin zur Inselhauptstadt Las Palmas de Gran Canaria. Allein diese weitläufigen Blicke entlang der Küste und ins Hinterland sind jedesmal die Fahrt ins Bergland wert. Weil die Wasserspiele Nachschub brauchen, setzt jetzt wieder Regen ein. Doch der Schauer ist nur von kurzer Dauer.

Wo bitte geht es weiter? Wegen des Baus der Umgehungsstraße von Las Palmas gibt es jede Menge Umleitungen. Jetzt wissen wir erst mal nicht weiter und drehen eine Ehrenrunde im Kreisverkehr. Und dann steht sie plötzlich da, ein gewaltiger Bau, eine gotische Kathedrale, so gewaltig wie der Kölner Dom. Der Parkplatz vor dieser Kirche, die in ihrem Stil so gar nicht auf diese Insel und erst recht nicht in so eine Kleinstadt passt, ist voll. Doch ein diensteifriger Canario zeigt mir den letzten Parkplatz. Ich bedanke mich mit einer Euro-Münze. Seine Augen glänzen und er weist mich ausdrücklich darauf hin, dass ich das Auto sorgfältig abschließen muss. Er, wie ein anderer auf dem Parkplatz, lebt von diesem Dankeschön für das Einweisen.

|

Die neogotische Fassade erhebt sich direkt hinter dem Parkplatz. Zwei Türme in feinstem gotischen Maßwerk streben zum Himmel. Doch etwas stört mich an dieser Fassade. Es ist weniger der graue Basalt, als das Mittelteil zwischen den beiden Türmen, das ganz und gar nicht gotisch ist, sondern eher mit den vielen Stockwerken voller Fenster an ein Schloss aus der Zeit des Klassizismus erinnert. Der Eintritt wird uns verwehrt. Am ersten und dritten Mittwoch im Monat ist in der Kirche wohl Großreinemachen angesagt. Heute haben wir den dritten Mittwoch im Monat. Davon stand im städtischen Prospekt nichts. Hinter dem Dom liegt die große Plaza de San Juan. Dort lassen wir uns auf einer der zahlreichen Bänke nieder. Je mehr wir uns das Bauwerk anschauen, desto mehr erscheint es wie ein Fremdkörper zwischen den reich verzierten Bürgerhäusern. Die kleine weiß getünchte Kapelle neben dem Platz wirkt hingegen harmonisch eingefügt in das Stadtbild. Sie lässt sich nicht einschüchtern von dem massiven düsteren Bauwerk an seiner Seite. "Das könnte auch eine Filmkulisse sein", meint Renate und Winni setzt noch drauf, daß gleich Harry Potter auf seinem Besen um den Uhrturm geflogen kommt.

|

Eindeutig überwiegt die Zahl der Touristen die der Einwohner, die jetzt um die Mittagszeit durch das kleine Zentrum schlendern. Der Poet Domingo Rivero wurde zu seinem einhundertfünfzigsten Geburtstag mit einer Bronzestatue an der kleinen Kreuzung geehrt. Er scheint aus seinem Gedichtband zu rezitieren, doch niemand lauscht seinen Worten. Steile Straßen führen in den oberen Teil der Altstadt. Wie die Kabine einer Zahnradbahn bewegt sich ein roter PKW nach oben. Apropos Großreinemachen: Der November scheint der Monat des Aufräumens zu sein. Auch der Stadtpark ist geschlossen, Gärtner arbeiten harken emsig das Laub zwischen den Bäumen und Büschen weg. Bei ihnen scheint der Ruf von Donald Trump angekommen zu sein, dass dies ein probates Mittel gegen Waldbrände sei.

Auch im botanischen Garten der "Marquise von Arucas" hängt eine Kette vor dem Eingang. Doch sie zeigt zum Glück nur an, dass der Garten zur Zeit nicht gepflegt ist. Die "Marquise von Arucas"hatte einen grünen Daumen und besaß ausgiebige Wasserrechte für das erforderliche Nass. Im 19. Jahrhundert legte sie den botanischen Garten am Stadtrand an. Durch einen Tunnel mit herrlich blühender Bougainvillea führt eine Treppe in den Garten. Es ist still. Nur der Wind rauscht durch die Wedel der Königspalme. Der "Marquise von Arucas" diente der Garten zum privaten Plaisir. Ihre Nachkommen sind da geschäftstüchtiger. In der Hochsaison entlassen täglich reihenweise Busse aus Maspalomas Heerscharen von Touristen in die blühende Gartenanlage. Nach dem Rundgang trifft man sich dann wieder an der Kuchentheke in der großen Gastronomie. Jetzt sind es nur wenige, die beschaulich durch die Baumreihen wandeln. Die Gastronomie ist geschlossen. Nur ein Pfau jagt der Katze hinter her, die sich zu nahe an ihn heran gewagt hat. Seine Kumpels stärken ihm mutig den Rücken.

Im Stadtplan ist ein Steinbruchmuseum eingezeichnet. Da wird wohl der Basalt für den Bau der Kirche gebrochen worden sein. Wir folgen den Hinweisschildern. Vorbei am Rum-Museum geht es in einer Rechtskurve am Ortsende links den Berg hoch. Mindestens fünfzehn Prozent Steigung liegen vor mir, aber ein Museum ist nicht zu sehen. Auch die Beschilderung ist weg. Irgendwo muss der Steinbruch doch sein. „Ja ja,“ sagt der Canario, den Renate hinter der nächsten, diesmal zwanzig prozentigen Steigung anspricht, „Immer dem betonierten Weg folgen“. Gesagt, getan. Wir verlassen die kleine bebaute Siedlung. Immer höher steigt der Weg an. Dann stehen wir vor dem Steinbruch. Doch von Museum keine Spur. Dafür ein schöner Blick auf Arucas und den Vulkankegel daneben. Jetzt erkenne ich erst, wie hoch wir gestiegen sind. Um uns herum stehen die wunderschönen gelben Blüten des Aeonium, einem Dickblattgewächs, das sich auf kargem Boden wohlfühlt. Bergab setze ich vollstes Vertrauen in die Bremsen unseres Autos. Es hilft. Wir verzichten auf die weitere Suche nach dem Steinbruchmuseum.

Auch im botanischen Garten der "Marquise von Arucas" hängt eine Kette vor dem Eingang. Doch sie zeigt zum Glück nur an, dass der Garten zur Zeit nicht gepflegt ist. Die "Marquise von Arucas"hatte einen grünen Daumen und besaß ausgiebige Wasserrechte für das erforderliche Nass. Im 19. Jahrhundert legte sie den botanischen Garten am Stadtrand an. Durch einen Tunnel mit herrlich blühender Bougainvillea führt eine Treppe in den Garten. Es ist still. Nur der Wind rauscht durch die Wedel der Königspalme. Der "Marquise von Arucas" diente der Garten zum privaten Plaisir. Ihre Nachkommen sind da geschäftstüchtiger. In der Hochsaison entlassen täglich reihenweise Busse aus Maspalomas Heerscharen von Touristen in die blühende Gartenanlage. Nach dem Rundgang trifft man sich dann wieder an der Kuchentheke in der großen Gastronomie. Jetzt sind es nur wenige, die beschaulich durch die Baumreihen wandeln. Die Gastronomie ist geschlossen. Nur ein Pfau jagt der Katze hinter her, die sich zu nahe an ihn heran gewagt hat. Seine Kumpels stärken ihm mutig den Rücken.

Im Stadtplan ist ein Steinbruchmuseum eingezeichnet. Da wird wohl der Basalt für den Bau der Kirche gebrochen worden sein. Wir folgen den Hinweisschildern. Vorbei am Rum-Museum geht es in einer Rechtskurve am Ortsende links den Berg hoch. Mindestens fünfzehn Prozent Steigung liegen vor mir, aber ein Museum ist nicht zu sehen. Auch die Beschilderung ist weg. Irgendwo muss der Steinbruch doch sein. „Ja ja,“ sagt der Canario, den Renate hinter der nächsten, diesmal zwanzig prozentigen Steigung anspricht, „Immer dem betonierten Weg folgen“. Gesagt, getan. Wir verlassen die kleine bebaute Siedlung. Immer höher steigt der Weg an. Dann stehen wir vor dem Steinbruch. Doch von Museum keine Spur. Dafür ein schöner Blick auf Arucas und den Vulkankegel daneben. Jetzt erkenne ich erst, wie hoch wir gestiegen sind. Um uns herum stehen die wunderschönen gelben Blüten des Aeonium, einem Dickblattgewächs, das sich auf kargem Boden wohlfühlt. Bergab setze ich vollstes Vertrauen in die Bremsen unseres Autos. Es hilft. Wir verzichten auf die weitere Suche nach dem Steinbruchmuseum.

Warum ausgerechnet hier die Kathedrale als Zentrum der spanischen Eroberung und damit als Zentrum der neuen Hauptstadt hingestellt wurde, bleibt mir ein Rätsel. Ein Fahrstuhl hat uns auf die Brücke zwischen den beiden Kirchtürmen katapultiert. Vielleicht war es das Tal, das sich hinter dem Kirchplatz in die Berge hinein zieht. Knallbunte Häuser kleben am Hang wie ebenso bunte Bauklötze aus meiner Spielzeugkiste früher. Keine Bucht am Meer, die einer Galeere oder einer Karavelle Schutz bieten könnte. Dafür liegen heute zahlreiche Bohrinseln auf Reede, die vom kurzen Traum der spanischen Ölgesellschaft Repsol auf ergiebige Ölfelder vor der Küste von Lanzarote zurück geblieben sind. Hier oben, in luftiger Höhe, stehe ich. Unter mir erstreckt sich das Häusermeer von „Las Palmas de Gran Canaria“ weit in die Berge, nach Süden und bis zum vier Kilometer entfernten Handelshafen an der Nordspitze der Insel. Unter mir, in den Gassen des alten Stadtteils La Vegueta, reihen sich die Restaurants, die den Hungrigen in der Mittagszeit Obdach bieten. Es sind vor allem die Angestellten aus den Büros drum herum, die sich jetzt dort einfinden.

|

Freudiges Wiedersehen nach vielen Jahren: Naira erkennt uns schon von Weitem und winkt uns zu. Neben ihr ihre Freundin Barbara. Auf unserer Kanarienreise im Jahr 2013 fuhren wir mit der Fähre von Insel zu Insel. Nur nach El Hierro mussten wir fliegen, weil es keine Direktfähre von Gran Canaria dort hin gab. Auf dem Binter-Flug war Naira die Flugbegleiterin. Wir kamen in ein intensives Gespräch und halten seit damals Kontakt miteinander. Jetzt sehen wir uns zum ersten Mal wieder. Zwei Stunden tauschen wir lebhaft alte und neue Erlebnisse aus, reden über Vergangenes und über Zukunftspläne. Dann gibt es ein Abschiedsfoto auf dem Platz vor der Kathedrale. Auf Wiedersehen, Naira, bis zum nächsten Mal.

|

So stelle ich mir die Copacabana vor, nur dass hier alles etwas kleiner ist. Eine goldene Sichel an einer weitläufigen Bucht, Menschen, die den Strand bevölkern, noch mehr Menschen, die diese von der Strandpromenade aus beobachten, davor ein blaues Meer, das weiß geschäumte Wellen zum Strand schickt, und entlang der Promenade eine nicht enden wollende Reihe von Hotels und Apartementhäusern, alle zum Meer hin ausgerichtet. Früher erstreckte sich hier eine Düne, die den schmalen Hals zwischen der West- und der Ostküste an der Spitze von Gran Canaria überdeckte. Dann wurde die Promenade befestigt, die Neustadt von Las Palmas auf der einen Seite und das Hafenbecken auf der anderen Seite ausgebaut. Wir sind vom Parkhaus durch enge Häuserschluchten zum Strand „Las Canteras“, dem Traumstrand gekommen, ein Paradies für Sonnenanbeter*innen. Hier kann man sich nicht verlaufen. Alle Straßen sind im Planquadrat angelegt, immer schön im rechten Winkel zueinander, nur einzelne auch im 45-Grad-Winkel. Es ist gerade Rushhour. In den Häuserschluchten steht der Verkehr. Eine alte Dame mit Strohhut sitzt im Rollstuhl an der Straßenecke. Sie beobachtet all die jungen Venus- und Adonis-Körper, die zum Strand eilen. Ab und zu wechselt sie mit älteren Passanten ein paar Worte. Altehrwürdige Fassaden im Kolonialstil werden von schnöden Betonbauten bedrängt. Die junge Hundeausführerin spritzt aus einer Plastikflasche Desinfektionsmittel auf die Pfütze, die einer ihrer Anvertrauten hinterlassen hat. Das habe ich in den vergangenen Tagen schon mehrfach gesehen. Heute ist ein klarer Tag. Über der Strandpromenade erhebt sich die Bergwelt von Gran Canaria.

weihnachtliches Krippenspiel aus Sand gebaut

weihnachtliches Krippenspiel aus Sand gebaut

Ein Sandkünstler arbeitet schon seit zwei Wochen an einem Gesamtkunstwerk. Gleich vorne hat er einen Spendentopf aufgestellt. Nicht jeder, der seinen Fotoapparat zückt, bequemt sich zu einer Spende. Die Sonne, die eben noch den Strand mit ihrem warmen Licht eingehüllt hat, verzieht sich jetzt hinter der schmalen Schicht von Passatwolken, die über den Bergen der Nordküste hängen. Etwas weiter steht ein Bagger auf dem Strand, Sandberge sind angehäuft. Ein Gelände von gut 500 Quadratmeter ist eingezäunt. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Aber dahinter liegt wohl ein kleiner Fischerhafen, der mich anzieht. Dann die Überraschung: Zwischen den Sandhügeln arbeiten weitere Sandkünstler. Dass die Spanier zu Weihnachten auf ihre Krippen, die oft ganze Kirchen füllen, verrückt sind, kenne ich schon von meinen Weihnachtsreisen nach Barcelona und Südspanien. Aber das hier schlägt alle Rekorde. Hier wächst ein Krippenspiel aus Sand empor. Weihnachten ist nicht mehr fern. Daneben sitzt ein Dutzend englischer Rentner im Kreis und spielt Bingo im Sand. Welch ein Kontrast.

Weit im Westen reckt sich dunkel der Kegel des Pico de Galdar in den Himmel, daneben schält sich der mächtige Pico de Teide auf der Nachbarinsel aus dem fernen Dunst, rosa angestrahlt vom Rücklicht der Sonne auf ihrem Weg nach Amerika. Die Farbe ähnelt der des Cocktails in meiner Hand zum Ausklang des Tages.

Weit im Westen reckt sich dunkel der Kegel des Pico de Galdar in den Himmel, daneben schält sich der mächtige Pico de Teide auf der Nachbarinsel aus dem fernen Dunst, rosa angestrahlt vom Rücklicht der Sonne auf ihrem Weg nach Amerika. Die Farbe ähnelt der des Cocktails in meiner Hand zum Ausklang des Tages.

Muschelsammeln begeistert jeden. Wenn ich am Strand entlang laufe, schaue ich unwillkürlich auf den Boden, ab sich nicht eine schöne Muschelschale findet. Das kennt ihr doch von euch selbst. Renate hat am Strand ein paar Muscheln gesammelt, genauer gesagt die leeren Schalen. Viele gibt es nicht, aber unter den wenigen sind vor allem die runden Schalen der Lapas. Sie sind hier entlang der Küste in der Brandungszone heimisch. Sie saugen sich unter Wasser an den Felsen fest und finden sich auf den Speisekarten der Restaurants. Dabei sind es eigentlich keine Muscheln sondern Schnecken. Sie heißen ja auch gemeine Napfschnecke, wie mich Wikipedia belehrt. Renate zeigt mir gerade ein besonders schönes Exemplar. Irgendwie habe ich plötzlich ein Déjàvue. Ja, Mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Genauso sieht doch das Relief von Gran Canaria aus, das ich vor ein paar Tagen in Firgas gesehen hatte: Gran Canaria ist eine Lapa! Oben die kleine Spitze, von der aus viele Grate, die man hier Lomo nennt, nach allen Seiten laufen, und die Schale festgesaugt auf dem Meeresboden. Die kleinen Gehäuse der Seepocken auf der Schale der Lapa sind die zahlreichen Vulkankrater auf Gran Canaria.

|