Limesroute Teil 2

Entlang des

|

|

römischer Soldat am Museum

römischer Soldat am Museum

Der mannsgroße blecherne Soldat am Museum von Großkrotzenburg trägt einen merkwürdigen Kopfschmuck. Er muss wohl einen hohen Rang bekleidet haben. Auch heute haben Offiziere den Hang, sich durch prächtige Uniformen und Kopfbedeckungen von den einfachen Soldaten zu unterscheiden. Warum soll es damals anders gewesen sein? Als die Römer um das Jahr 260 n. Chr. den Limes aufgaben, hinterließen sie keine "verbrannte Erde". Fünfhundert Soldaten waren im Kohortenkastell in Großkrotzenburg stationiert. Eine mindestens ebenso große Zahl von Menschen lebte in dem Dorf daneben: Handwerker, Bauern, Händler, Prostituierte, alles Menschen, die in irgendeiner Form von den Römern lebten. Ich bin mir sicher, dass viele von ihnen zurückblieben und froh waren, die verlassenen Gebäude des Kastells bewohnen zu können. In der Geschichtsschreibung taucht der Ort erst im Jahr 850 wieder auf, als er als Geschenk an den Gaugrafen von Hessen fiel. Doch die Zeit dazwischen ist keine geschichtslose Zeit. Auf einer Karte am Museum ist die Lage des Kastells auf dem Stadtplan von Großkrotzenburg aufgezeichnet. Mich erstaunt, dass die römische Straßenanlage innerhalb des Kastells exakt der heutigen Straßenführung entspricht. Das spricht für eine durchgehende Besiedlung.

Etappe 1

von Großkrotzenburg nach Aschaffenburg - 32 km

von Großkrotzenburg nach Aschaffenburg - 32 km

|

Vom Museum bin ich schnell am Mainufer. Beinahe hätte ich sie verpasst! Zwischen zwei Büschen steht eine etwa ein Meter hohe Säule, darauf ein kleines Brückenmodell. Genau an dieser Stelle schlugen sie eine Brücke über den Fluss. Irgendwie mussten die Römer ja rüber kommen. Ob sie aus Stein war, wie in dem Modell dargestellt, weiß ich nicht. Die Brücke gibt es schon lange nicht mehr. Auch die Fähre, die noch vor einigen Jahrzehnten die beiden Ufer verband, ist verschrottet. Dafür bietet die Staustufe einen Übergang für Fußgänger und Radfahrer. Ich muss mein Rad über eine schmale Rampe drei Etagen hochschieben. Da wird so mancher Fahrradwanderer, der mit großem Gepäck unterwegs ist, still oder laut fluchen. Ich weiß, wovon ich spreche.

|

|

Kleinkrotzenburg kann kein Kastell oder sonstige markante römische Funde aufweisen. Vogelgezwitscher und Blätterrauschen erfüllen die Luft. Ein nur grob behauener Sandstein mit Schrifttafel markiert die Stelle, an der die Brücke das linke Mainufer erreichte. Der spitze Kirchturm von Großkrotzenburg jenseits des Flusses sticht in den Himmel. Ab hier bildete der Main für etwa 70 Kilometer die Grenze. Diese Strecke, für die die römischen Soldaten einige Tage gebraucht haben, will ich in deutlich kürzerer Zeit bewältigen. Ich radele auf der römischen Seite. Die Sonne scheint und begleitet mich auf meinem Weg nach Süden.

Der Fluss hat eine große Schleife in der Talsohle gezogen. Bis vor einigen Jahren markierte eine lange Reihe von Pappeln diesen Halbkreis. Doch sie waren altersschwach und wurden gefällt. Der böig auffrischende Wind lässt die hoch aufgerichteten Grashalme auf der Weide neben mir hin und her wogen. |

Vor mir tauchen die Türme der Einhard-Basilika von Seligenstadt auf. Ihre Glocke schlägt 12. An der Fähre, die zu den Füßen der Klosteranlage anlegt, biege ich in die Altstadt ein. Einhard war ein enger Vertrauter Karls des Großen, dazu vielseitig begabt z.B. als Literat oder Architekt. Ab dem Jahr 830 lebte er hier als Laienabt bis zu seinem Tod. Als er zum ersten Mal nach Seligenstadt kam, hieß der Ort noch Obermühlheim. Im Jahr 828 wurden die Gebeine von Petrus und Marcellinus in die Basilika von Obermühlheim gebracht. Fortan hieß der Ort Seligenstadt. Bei gleich zwei Heiligen ist das wohl auch erforderlich. Mit dem Bau des Benediktinerklosters und der Basilika legte Einhard die Grundlage für eine prosperierende Stadt.

Ein prächtiges Fachwerkensemble schmückt den Marktplatz. Mich führen immer wieder kleine Radtouren hierher, um an diesem Platz zu sitzen, etwas zu trinken und das bunte Treiben zu beobachten. Heute interessieren mich die Reste der römischen Besiedelung. Doch ich suche lange, bis ich einen ersten Hinweis auf einer kleinen Infotafel an der Treppe der Basilika finde. Hier in Seligenstadt stand das zweite Kohortenkastell am „Nassen Limes“. Möglicherweise hatte es den Auftrag, eine Furt zu bewachen. Von dem Kastell ist nichts mehr erhalten geblieben. Nach den Römern kamen die Alamannen, die Goten und dann die Franken. Im Mittelalter entwickelte sich eine rege Bautätigkeit, wie ich an prunkvollen Fachwerkbauten und der großen Klosteranlage unschwer erkennen kann. Da blieb zwischen den engen Mauern der Stadt kein Raum für Museales. Das Kastell wurde überbaut, neue Straßenzüge entstanden, die, anders als in Großkrotzenburg, nichts mehr mit der ursprünglichen Kastellanlage gemein hatten. Wahrscheinlich könnte ich noch Mauerreste in und unter den Fundamenten der altehrwürdigen Häuser finden. Doch die wollen wir so stehen lassen, wie sie sind. Wäre schade drum.

|

Welch eine Pracht, welch ein Farbenspiel: roter Klatschmohn im grünen Getreide, und am Feldrand noch ein paar blaue Kornblumen und weiße Margeriten. Allein für diesen Anblick ist ein Ausflug hierher lohnenswert. Während ich da stehe, und das schöne Feld bewundere, bleibt eine junge Mutter mit Kinderwagen stehen und meint „Das ist doch wunderschön.“ Ich pflichte ihr bei. Gemeinsam weiden wir uns noch einen Moment an diesem Anblick, dann verabschiede ich mich und wünsche ihrem Baby und ihr selbst weiterhin gute Gesundheit.

|

|

Das Main-Tal blickt auf eine lange Geschichte und mit ihr auch viele Geschichten zurück. Auf der anderen Seite liegt Karlstein. Ich denke da weniger an das Denkmal am Main-Ufer, das an die Namensgebung des Ortes erinnert, als mehr an meine Begegnung mit dem „Roten Engländer“ vor kurzem. Ich habe ihn zur falschen Zeit getroffen. Im Juni 1743 kämpfte dort drüben die Pragmatische Armee (sie heißt tatsächlich so, siehe Wikipedia) gegen die Franzosen. Auf der Flucht verloren Letztere ihre Kriegskasse im Sumpf. Solch eine Geschichte regt natürlich die Fantasie der Menschen an. Der Geist eines gefallenen Engländers soll seither die schwere Truhe bewachen. Und so irrt zur Adventszeit immer noch der „Rote Engländer“ durch den Wald und winkt mit dem Schlüssel der Truhe. Wer ihm den Schlüssel abnehmen kann, darf sich der Kriegskasse bemächtigen. Er ist ein mächtiger Kerl, vor dem man gehörig Angst haben muss. Deshalb hat ihm noch niemand den Schlüssel abnehmen können. Ich habe ihn getroffen! Aber leider nicht im Advent. Er war nur aus Blech und der Schlüssel festgeschweißt. Pech gehabt. So kann ich dem entgangenen Reichtum nur nachtrauern.

|

|

Vor mir taucht die Kilian-Brücke auf, ein noch junges Bauwerk, das eine Fähre ersetzt hat. Auch an seinem Geländer hängen die beliebten Hochzeitsschlösser. Aber es sind noch wenige. Die Brücke hält ihr Gewicht noch aus. „Frankfurt 38,9 km / Aschaffenburg 13,7 km“: Hinter der Brücke finde ich noch einen der wenigen Wegweiser für Radfahrer, der aus der Frühzeit des Radtourismus zu stammen scheint. Das Holz ist zwar verwittert, aber die Schrift immer noch gut zu lesen.

|

Über die Staustufe will mich der Limes-Radweg auf die andere Uferseite führen. Ich möchte aber nach Stockstadt und bleibe auf dieser Flussseite. In Stockstadt kann ich auch auf der Eisenbahnbrücke den Fluss überqueren. Vor mir taucht schon der hohe Schornstein einer Papierfabrik auf. Hier hoffe ich auf die Überreste des dritten Kohortenkastells am „Nassen Limes“ zu treffen. Auch zu diesem Kastell gehörte ein Badehaus, wie ich gelesen habe. Die Fundamente seien gut erhalten. Doch ich suche vergebens. Sie sind nicht mehr hier, sondern in einen Archäologiepark ein paar Kilometer weiter gewandert. Und über die Brücke kann ich auch nicht. Sie wird gerade restauriert und ist für den Radverkehr gesperrt. Also werde ich um die Papierfabrik, die auch Toilettenpapier herstellt, geleitet. Das Rohstofflager ist mit dicken Baumstämmen gut gefüllt und wartet auf die nächsten Hamsterkäufe. Nein, wegen Mangel an Toilettenpapier wird unsere Gesellschaft nicht zugrunde gehen. Dahinter liegt ein ausgedehntes Industriegebiet. Ich bin froh, als ich die viel befahrene Bundesstraße überqueren kann. Dann erwartet mich der herrliche Park Schönbusch von Aschaffenburg. Ich genieße es, durch diese große Parkanlage im Stil eines englischen Gartens zu radeln. Brummte eben noch das Geräusch anfahrender Lkws und kreischenden Maschinen in meinem Ohr, so tummeln sich dort jetzt Vogelstimmen und Blätterrauschen.

Dann erreiche ich wieder das Mainufer. Auf der anderen Seite liegt Schloss Johannisburg im herrlichsten Sonnenschein. Es diente lange Jahre als zweite Residenz der Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten. Sie wussten schon, wo es sich gut leben lässt. Daneben steht, etwas verschämt, über einem kleinen Weinberg eine römische Villa, das Pompejanum. Doch es waren nicht die Römer, die diese Villa errichtet haben. Das wäre auch unklug gewesen, denn dort drüben war germanisches Territorium. Der Bau ist eine Spielerei des bayrischen Königs Ludwig I. Er war ein glühender Verehrer der antiken Kunst und Kultur, wie es Mitte des 19. Jahrhunderts im Hochadel nicht unüblich war.

Nach einer längeren Genusspause geht es weiter. Hinter einer Eisenbahnbrücke möchte ich im Nilkheimer Park die Ruine des römischen Warmwasserbades von Stockstadt sehen. Vom Mainufer führt eine breite Treppe in den Park. Ein schweres Eisentor verwehrt mir den Zugang. Da ist wohl das Virus dran schuld. Dann ein andermal. Es ist ein heißer Tag. Ich freue mich schon auf den Trinkwassersprudler der Wasserwerke von Aschaffenburg, der gleich am Wegesrand steht, eine wunderbare Erfrischung.

Nach einer längeren Genusspause geht es weiter. Hinter einer Eisenbahnbrücke möchte ich im Nilkheimer Park die Ruine des römischen Warmwasserbades von Stockstadt sehen. Vom Mainufer führt eine breite Treppe in den Park. Ein schweres Eisentor verwehrt mir den Zugang. Da ist wohl das Virus dran schuld. Dann ein andermal. Es ist ein heißer Tag. Ich freue mich schon auf den Trinkwassersprudler der Wasserwerke von Aschaffenburg, der gleich am Wegesrand steht, eine wunderbare Erfrischung.

Etappe 2

von Aschaffenburg nach Miltenberg – 40 km

von Aschaffenburg nach Miltenberg – 40 km

Ich lasse Aschaffenburg hinter mir und rolle durch eine weite Feld- und Wiesenlandschaft. Bunt lackierte Fahrräder dienen mir als Wegweiser nach Niedernberg. Klatschmohn und Kornblumen am Feldrand begleiten mich. Vor mir tauchen die Häuser auf. Gleich am Ortseingang steht der Marcellusstein. Dieser römische Grabstein, gewidmet dem Soldaten Marcellus, verstorben nach 23 Dienstjahren, wurde vor knapp 60 Jahren bei Kanalarbeiten gefunden. Es muss schon ein besonderer Soldat gewesen sein, dass ihm so ein großer Grabstein gewidmet wurde. Die Erben haben dieses Grabmal errichtet, so die Inschrift. Dieser Stein, so sei angemerkt, ist natürlich eine Nachbildung.

Vorbei an Großwallstadt erreiche ich Obernburg. Die Quelle am Parkplatz der Schnellstraße ist noch mal willkommen für eine Abkühlung. Gleich am Ortseingang weist ein grober Sandstein auf die römische Vergangenheit hin. Die Straßen der Altstadt bilden immer noch den Grundriss des römischen Kastells nach. Dazu gehört auch, dass die alte „via principalis“ heute standesgemäß Römerstraße heißt. In Obernburg war neben einer Kohorte auch eine Numeri untergebracht, eine Eliteeinheit bestehend aus 160 Männern, die möglicherweise für verdeckte Einsätze im germanischen Territorialgebiet eingesetzt wurde.

Am Ortsausgang von Obernburg ist eine noch junge Allee angelegt: die Römerbaumallee. Initiiert zum 10-jährigen Bestehen des Rotary-Clubs werden künftig seine Präsidenten zu Beginn ihrer Präsidentschaft rechts und links des Weges je einen Baum pflanzen, der schon zur Römerzeit bekannt war.

Am Ortsausgang von Obernburg ist eine noch junge Allee angelegt: die Römerbaumallee. Initiiert zum 10-jährigen Bestehen des Rotary-Clubs werden künftig seine Präsidenten zu Beginn ihrer Präsidentschaft rechts und links des Weges je einen Baum pflanzen, der schon zur Römerzeit bekannt war.

Der weitere Weg führt einige Kilometer auf der alten Landstraße, die direkt neben der Schnellstraße verläuft. Dann knickt der Radweg wieder zum Main hin ab. Kinder planschen an einem Sandstrand im Wasser, Jugendliche sitzen zusammen und hören Musik. Ein großer Eckturm vor mir markiert den Beginn einer ummauerten Stadt. Es ist Wörth. Von gegenüber schallt Hammerlärm von einer Schiffsbauwerft. Im Anschluss an die mächtige Stadtmauer reihen sich Campingwagen, zwischen denen der Radweg verläuft. Glücklich ist, wer hier einen Stellplatz ergattert hat. Direkt am Main gelegen ist es Erholung pur, wenn man es so mag. Satellitenschüsseln säumen meinen Weg.

Nun rücken die Hänge näher an den Fluss heran. Am steilen Hang kleben Weinfelder. Einzelne Parzellen liegen unter blauen Netzen. Dort gedeiht ein besonderer Wein. Ich habe Klingenberg erreicht, berühmt für seinen Rotwein. Eine Burg thront über der Stadt. Mich zieht es weiter. Immer wieder treffe ich auf Scharen von Nilgänsen, Kanadagänsen und Graugänsen. Die einen haben schwarze Ringe um die Augen, die anderen ein weißes Kinnband und Letztere sind einfach nur grau am Kopf. Die Graugansmutter vor mir achtet sorgsam darauf, dass ihre zahlreiche Kinderschar zusammenbleibt. Als ich den Fotoapparat zücke, watschelt sie schnell davon und ihre Kleinen mit ihr. Mir bleibt nur die befiederte Po-Seite statt eines hübschen Porträts.

Das Schloss Kleinheubach wird von zwei mächtigen Löwen aus Stein bewacht. Kein Wunder bei dem Namen: Schloss Löwenstein. Ich wäre gerne durch den Schlosspark gefahren. Das Schloss und der Park wurden 1725 nach Plänen von Remy de la Fosse, einem der Architekten der Palastanlagen von Versailles, angelegt. Doch große Schilder und eine Schranke quer über den Weg verwehren mir den Zutritt. Solange das Schloss noch der Bundespost als Schulungsheim diente, war der Zugang frei. Nun muss ich außen herum. Der Funkturm von Miltenberg zeigt mir schon von Weitem an, dass ich bald das Ziel der zweiten Etappe erreicht habe. Ich lasse die Weinberge und das Franziskanerkloster Engelberg hoch über Großheubach hinter mir. Wer die 622 Stufen zum Kloster hoch zu Fuß geschafft hat, darf sich mit dem dunklen Bier in der Klosterschänke neue Kraft antrinken. Das lasse ich heute mal bleiben.

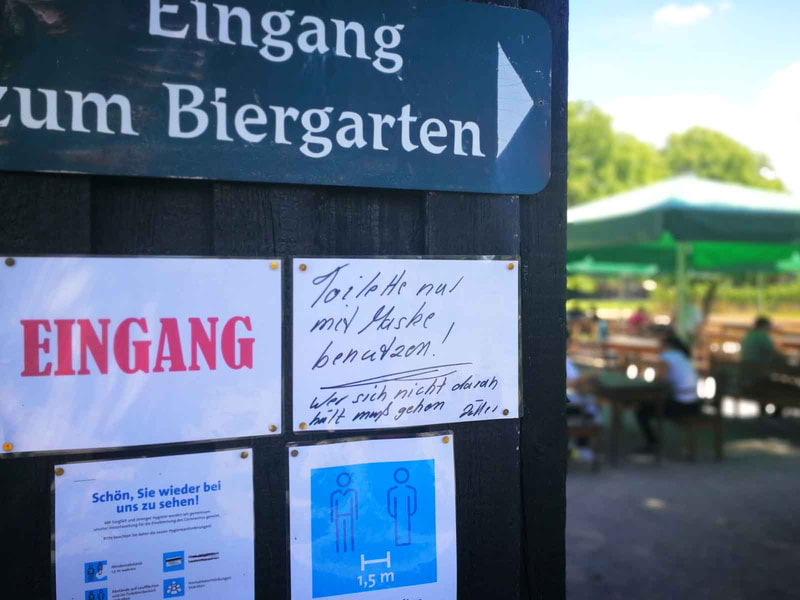

Das Kohortenkastell von Miltenberg war das letzte am „Nassen Limes“. Beim Bau der Eisenbahnlinie ist man auf seine Überreste gestoßen. Heute stehen Obstbäume auf dem Terrain, direkt dahinter ein Biergarten. Die Behörden verlangen es, und die Betreiber betonen es: „Toilette nur mit Maske benutzen! Wer sich nicht daran hält, muss gehen“. Fragt sich nur, wer dies beim Toilettengang kontrolliert und was geschieht, wenn der Beschuldigte sich weigert (und das möglicherweise aus gutem Grund)? Hoffentlich liegt es auch nicht an der mangelnden Belüftung der Toilette, denn dann wäre der Maskenzwang von Dauer.

Miltenberg liegt an der südwestlichen Ecke des Mainvierecks. Ich darf durch das Stadttor hindurch fahren. In einer lang gezogenen Kurve werde ich in die Altstadt hineingeführt. Die Stadt ist üblicherweise ein beliebtes Ausflugsziel. Doch zurzeit herrscht Corona-Ruhe. Ich bestaune die Fachwerkfassaden rund um den historischen Marktplatz. Er verjüngt sich nach hinten in das Schnatterloch hinein. Wer bei diesem Namen an Gänse oder dergleichen denkt, liegt völlig daneben. Hier wurde das Wasser, das bei starkem Regen den Berg herab schoss, aufgefangen und über eine Entwässerungsrinne zum Main hin abgeleitet. Der Name selbst geht auf den alten Begriff „Snade“ zurück, ein anderes Wort für Grenze, in diesem Fall Stadtgrenze. Schade, da hätte ich viele Geschichten rund ums Schnattern fabulieren können.

Irgendwo hier hat der Limes den Main verlassen und ist den Berg hochgeklettert. Bis ins 19. Jahrhundert war Miltenberg ein blühendes Städtchen, das gut vom Zollrecht der Mainzer Bischöfe lebte. Dann kam die Eingliederung ins Königreich Bayern und plötzlich lag die Stadt abseits der wichtigen Verkehrswege. Was wirtschaftlich zuerst ein Nachteil war, ist heute der große Vorteil von Miltenberg: Die Fachwerksubstanz der Altstadt ist bestens erhalten geblieben und hat den Ort zum Kleinod am Main und damit zum Treffpunkt von Tagestouristen gemacht.

Irgendwo hier hat der Limes den Main verlassen und ist den Berg hochgeklettert. Bis ins 19. Jahrhundert war Miltenberg ein blühendes Städtchen, das gut vom Zollrecht der Mainzer Bischöfe lebte. Dann kam die Eingliederung ins Königreich Bayern und plötzlich lag die Stadt abseits der wichtigen Verkehrswege. Was wirtschaftlich zuerst ein Nachteil war, ist heute der große Vorteil von Miltenberg: Die Fachwerksubstanz der Altstadt ist bestens erhalten geblieben und hat den Ort zum Kleinod am Main und damit zum Treffpunkt von Tagestouristen gemacht.

Etappe 3

von Miltenberg nach Osterburken

von Miltenberg nach Osterburken

Vom heiligen Nepomuk hole ich mir noch den Segen, bevor ich aufs Rad steige und loslege. Die Schatten werden kürzer, die Sonne verspricht mir einen schönen Tag. Ich lasse die Mündung der Mud hinter mir und starte. Während der Limes den Hang hinauf klettern muss, führt der Radweg durch das Tal von Mud und Marsbach auf die Höhe. Gute 300 Höhenmeter sind zu überwinden.

Die Mud plätschert munter über Steine, sie will schnell zum Main. Früher gab es auf dem Fußballplatz von Breitendiel einen Platzwart. Heute zieht ein Mähroboter seine Bahnen über den Platz. Der Rasen ist kurz geschoren, kürzer geht es eigentlich gar nicht mehr. Aber der Roboter arbeitet fleißig weiter.

Diese Gegend ist sehr wildreich. Ein Hirsch äst auf einer Wiese, streckt seinen Kopf zu zarten Baumblättern. Ich stutze und denke lächelnd gleich an Joachim Ringelnatz: „...gab dem Reh einen ganz kleinen Stips. Und da war es aus Gips.“ So wie dieser Hirsch, der mit weiteren Tieren den Rasen vor einem Wohnhaus schmückt.

Die Mud plätschert munter über Steine, sie will schnell zum Main. Früher gab es auf dem Fußballplatz von Breitendiel einen Platzwart. Heute zieht ein Mähroboter seine Bahnen über den Platz. Der Rasen ist kurz geschoren, kürzer geht es eigentlich gar nicht mehr. Aber der Roboter arbeitet fleißig weiter.

Diese Gegend ist sehr wildreich. Ein Hirsch äst auf einer Wiese, streckt seinen Kopf zu zarten Baumblättern. Ich stutze und denke lächelnd gleich an Joachim Ringelnatz: „...gab dem Reh einen ganz kleinen Stips. Und da war es aus Gips.“ So wie dieser Hirsch, der mit weiteren Tieren den Rasen vor einem Wohnhaus schmückt.

Da hat wohl jemand falsch gemessen. Elf Kilometer bis Walldürn ist sehr optimistisch. Ein aufmerksamer Mitmensch hat den Fehler schon verbessert und eine fünfzehn darüber gemalt. Dahinter sehe ich die Türme der Pfarrkirche St. Gangolf und des Benediktinerklosters. Der Radweg führt mich durch die idyllische Altstadt. Es gibt viele Ecken zum Verweilen und Schauen. Der Marktplatz ist so prächtig, wie es sich für ein mittelalterliches Städtchen gehört. Aber die schmale Schenkgasse hat es mir besonders angetan. Sie zieht sich im Bogen zur Pfarrkirche hin. Fast jedes Haus hat einen großen Kellereingang. Vielleicht arbeiteten dort unten früher die Handwerker. Für Vorratskeller scheinen mir die Türen zu groß. Ich drehe eine Runde durch die Altstadt und komme an der Steinernen Gasse wieder zur Mud. Durch die Abteigasse fällt mein Blick auf die mächtige Fassade der Abtei. Jedes Jahr im August startet in Amorbach die mehrtägige Fußwallfahrt nach Dettelbach. Sie hat ihren Ursprung in der Zeit der Pest, die in dieser Region zwischen 1629 und 1634 die Einwohnerschaft dahinraffte. Der modernen Mobilität gemäß ist diese Wallfahrt inzwischen auch zu einer Fahrradwallfahrt und einer Buswallfahrt ausgeweitet worden.

In Amorbach lasse ich das Tal der Mud hinter mir und folge dem Marsbach. In Schneeberg – zum Glück liegt kein Schnee – muss ich eine Ehrenrunde drehen, weil ich den Anschluss zum Radweg verpasst habe. Die Schilder sind etwas verschämt angebracht. Hinter dem Ort beginnt der erste richtige Anstieg. Ich verlasse die Talsohle und tauche in einen kühlen Wald ein. Jetzt sind die Berghänge herangerückt und ziehen sich steil hinauf und mich mit ihnen. An einer Lichtung sehe ich tief unten einen Weiler, der sich um eine Mühle gruppiert. Am Hang über ihm pfeift eine Lokomotive. Der Lokführer grüßt wohl gerade seine heimliche Liebschaft da unten.

|

Vor mir taucht Rippberg auf. Gleich zwei Kirchen nennt der kleine Ort sein Eigen. Rippberg liegt in der Talsohle. Ich hatte mich schon über die Höhe gefreut, die ich gewonnen habe. Es hilft nichts, ich muss runter in den Ort und gleich wieder steil hoch. Mit jedem Pedaltritt steigt der Weg an, Meter um Meter, Kilometer um Kilometer. Zwischen den dichten Bäumen gibt es kein Entrinnen. Die Lkws auf der anderen Seite haben es leichter. Könnte ich auch haben, will ich aber nicht. Ich bin weitestgehend allein auf der Strecke. Langsam weichen die Hänge auseinander, es wird heller.

|

|

An einer Ruhebank lege ich eine Pause ein, notiere meine Gedanken und futtere einen Müsli-Riegel. Unten im Tal liegt wieder eine ehemalige Mühle. Neben mir steht ein Schild: „Alle Sinne beisammen. Nehmen Sie bitte Platz: das Kleine, das Große, die Geräusche, die Gerüche, die Bewegung, das Verharren - hier können Sie alle Eindrücke zusammensetzen.“ Genau das fühle ich hier wie so oft auf meinen Touren. Radfahren hat für mich etwas Meditatives im Einklang mit der Natur, den Eindrücken, die ich sammle, den Geräuschen, die ich aufnehme. Gerade ist es das Gezwitscher eines Singvogels, das mein Ohr erreicht und mich erfreut.

|

Das Tal wird nun immer flacher. Vor mir erkenne ich das blaue Becken eines Freibades. Noch ein paar Höhenmeter, dann habe ich Walldürn erreicht. Gleich am Ortseingang bleibe ich vor einem merkwürdigen Denkmal stehen. Mehrere militärische Personen, aber auch Geknechtete, umringen ein Ross. Ich erkenne einen römischen Legionär neben Personen aus anderen Zeitaltern. Mir scheint, dass hier die ganze Geschichte der Stadt in einem einzigen Denkmal zusammengefasst ist.

Über dem Denkmal erhebt sich der Turm der Basilika St. Georg. Um das Jahr 1330 soll sich das Blutwunder von Walldürn ereignet haben. Bei einem Gottesdienst stieß der Priester aus Unachtsamkeit den bereits geweihten Kelch um. Der vergossene Wein zeichnete auf Leinentuch des Altars das Bild Jesu und elf einzelne Häupter Christi mit Dornenkrone. Das war der Anlass, aus dem sich die Wallfahrt nach Walldürn entwickelt hat. Jedes Jahr kommen im Juni bis zu einhunderttausend Pilger. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung ins Internet verlegt.

Auf dem großen Platz ist es ruhig. Ich nehme die Atmosphäre in mich auf. Vorbei an schönen Fachwerkfassaden verlasse ich den Ort. Doch wo geht es weiter? Zwei Angestellte des Ordnungsamtes, die gerade Knöllchen verteilen, frage ich nach dem Weg. Sie geben mir gerne Auskunft. Ich bedanke mich und bitte sie, doch etwas Großzügigkeit walten zu lassen.

Über dem Denkmal erhebt sich der Turm der Basilika St. Georg. Um das Jahr 1330 soll sich das Blutwunder von Walldürn ereignet haben. Bei einem Gottesdienst stieß der Priester aus Unachtsamkeit den bereits geweihten Kelch um. Der vergossene Wein zeichnete auf Leinentuch des Altars das Bild Jesu und elf einzelne Häupter Christi mit Dornenkrone. Das war der Anlass, aus dem sich die Wallfahrt nach Walldürn entwickelt hat. Jedes Jahr kommen im Juni bis zu einhunderttausend Pilger. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung ins Internet verlegt.

Auf dem großen Platz ist es ruhig. Ich nehme die Atmosphäre in mich auf. Vorbei an schönen Fachwerkfassaden verlasse ich den Ort. Doch wo geht es weiter? Zwei Angestellte des Ordnungsamtes, die gerade Knöllchen verteilen, frage ich nach dem Weg. Sie geben mir gerne Auskunft. Ich bedanke mich und bitte sie, doch etwas Großzügigkeit walten zu lassen.

Hinter Walldürn empfängt mich eine weite, leicht gewellte Ebene. Irgendwo kreuzt der Limes meinen Weg. Ab hier führte er 80 Kilometer schnurgerade nach Süden. Die Bauern haben den Wall schon früh nivelliert. Eingestreut in die Landschaft erheben sich bewaldete Kuppen. Zu einer werde ich hochgeführt. Windräder drehen sich über einem Forsthaus für unseren wachsenden Bedarf an Energie. Hier im Wald sollen Fundamente eines kleinen Kastells zu sehen sein. Doch es gibt keinen Hinweis darauf. Wahrscheinlich sind sie von üppigem Grün überwuchert. Ich habe den höchsten Punkt meiner Tour mit 455 Meter über NN erreicht.

|

Auf dem Weg nach Rinschheim komme ich an einem Bildstock vorbei. Die Inschrift lässt mich nachdenken. „Hier in des Waldes Einsamkeit hat sie der Tod hinweggerafft. Da kam der Herr der Herrlichkeit und führt sie in die Ewigkeit. Margareta Wünst gest. 18.06.1849, Monika Wünst gest. 22.11.1889.“ Margareta ist an dieser Stelle einem Schlaganfall erlegen. Ihre Tochter Monika soll hier 40 Jahre danach das gleiche Schicksal erlitten haben. Was mich auch erstaunt, ist, dass über all die Jahre die Gedenkstelle noch von den Erben gepflegt wird, wie eine zweite Tafel verrät.

|

In schneller Fahrt rolle ich nach Rinschheim hinein und wieder hinaus. Ich werde auf einen Feldweg neben einem Bach geführt. Eine Steinschlange liegt am Wegesrand. Sie zieht sich weit in die Länge, so weit, dass ich ihr Ende nicht sehen kann. Zu Beginn der Kita-Schließungen im Rahmen der Corona-Pandemie kam irgendwo in Deutschland eine Erzieherin auf die Idee, die Kinder, die zu Hause bleiben mussten, mit dem Bemalen von Steinen zu beschäftigen, kleine Steine natürlich. Diese werden dann von den Kindern an einem Weg nacheinander zu einer bunten Schlange aufgereiht. Das Beispiel machte Schule, auch hier in Rinschheim. Ich wundere mich über die Länge dieser Schlange. „Mia häbbe nur 270 Einwohner“, sagt mir ein Rentner, der mich dabei beobachtet, wie ich die Steinschlange fotografiere. Ich habe auf meinen Touren in den letzten Monaten schon viele solcher Schlangen gesehen. Doch keine war so lang wie diese. Hier gibt es wohl sehr fleißige Kinder, denke ich mir. Doch ein Schild klärt mich auf. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen und sogar vorbeikommende Wanderer und Radfahrer sollen hier ihren Stein ablegen. Nun ist mir auch klar, warum Vroni ihren neonfarbenen Brocken mit einem Schubkarren hier ablegen durfte.

„Wo befreundete Wege zusammen laufen ...“, aufmerksam studiere ich den Text auf dem alten Bildstock zwischen Götzingen und Berger. Er steht unter einer Linde. Eine Bank lädt zum Verweilen ein. Die Einladung nehme ich gerne an. Über Felder, auf denen das Getreide reift, kann ich die sanfte Landschaft überblicken. Bald werde ich Bofsheim erreicht haben. Der Rinschbach teilt den Ort in zwei Hälften. In der Ortsmitte steht ein herrschaftliches Haus. Eine Doppeltreppe führt außen in die 1. Etage. Ob der Gutsherr von dort oben wohl seine Ernte begutachtete oder der Lehrer seine Schülerschar? Mit den verschlissenen Fensterrahmen und dem sich selbst überlassenen Gelände hat es einen maroden Charme.

„Osterburken 5,1“, der Pfeil weist nach Süden. Dank des Hinweises auf dem alten Wegweiser weiß ich, dass ich mein Ziel bald erreicht habe. Der Wegweiser verschweigt mir aber, dass ich nochmal über einen Berg muss und danach tief ins Tal. Der oder die „Geiss“, so heißt der Berg, ist 350 Meter hoch, Osterburken liegt 100 Meter tiefer. Oben angekommen freue ich mich auf Osterburken, der Ort, der sich selbst als Römerstadt bezeichnet. Ich fliege ihm in Schussfahrt entgegen.

„Osterburken 5,1“, der Pfeil weist nach Süden. Dank des Hinweises auf dem alten Wegweiser weiß ich, dass ich mein Ziel bald erreicht habe. Der Wegweiser verschweigt mir aber, dass ich nochmal über einen Berg muss und danach tief ins Tal. Der oder die „Geiss“, so heißt der Berg, ist 350 Meter hoch, Osterburken liegt 100 Meter tiefer. Oben angekommen freue ich mich auf Osterburken, der Ort, der sich selbst als Römerstadt bezeichnet. Ich fliege ihm in Schussfahrt entgegen.

|

Ein Koffer steht einsam neben einer Bank, oben auf dem Bahndamm fährt ein Zug vorbei. Keine Angst, es ist kein Sprengstoff drin. Er gehört zu dem Kunstprojekt „Skulpturen am Radweg – Kunst in der Landschaft“ rund um Osterburken. Der Koffer kann nicht bewegt werden, er versinnbildlicht ein Warten ohne Zeit und Ziel. Ich habe ein Ziel und folge ihm nun entlang der Kirnau.

|

In Osterburken empfängt mich wieder der heilige Nepomuk auf einer alten Brücke. Ich danke ihm für seinen Segen, der mich unversehrt hierher gebracht hat. Im Zentrum erwartet mich schon ein römischer Soldat. Er bewacht den Eingang zum Römermuseum. Im Museum selbst gibt es eine überdachte Halle. Zu sehen ist dort die Ausgrabung einer römischen Therme. Mir geht schon lange durch den Kopf, warum ich auf meiner Route entlang des Limes außer gemauerten Fundamenten auch immer wieder römische Thermen zu sehen bekomme. Das liegt sicher nicht nur daran, dass die Römer sich gerne in dem kalten Germanien in Badeanstalten aufwärmten, sondern auch daran, dass ein wesentlicher Teil der Thermen im Boden eingelassen ist. Die oberirdischen Gebäude selbst sind, so wie alle übrigen römischen Gebäude, dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen. Am Rande der Altstadt wurden die Mauern des Kohortenkastells ausgegraben. Die Bedeutung dieses Kastells unterstreicht die Tatsache, dass es um ein sogenanntes Annexkastell erweitert wurde. Man vermutet, dass hier zusätzlich eine Eliteeinheit untergebracht war. Die Mauern sind gewaltig, die Bauherren wussten schon warum.

In Osterburken endet meine Tour. Ich mache mich langsam wieder auf die Rückreise. Es geht steil hoch. Einhundert Höhenmeter muss ich auf kurzer Strecke überwinden. Wenn ich in entgegengesetzter Richtung fahre, sehe ich alles noch mal aus anderer Sicht. Oben auf dem Berg gab es einmal einen römischen Wachturm, so habe ich auf einer Infotafel am Museum gelesen. Auf der Höhe sehe ich jetzt einen Wegweiser: „Römerstraße“. Der muss doch zum Wachturm führen. Ich folge ihm. Außer einem Hochsitz aus heutiger Zeit finde ich nichts. Enttäuscht fahre ich zurück. Die Römer hatten entlang des Limes eine Straße angelegt, damit die Soldaten schnell vorankamen. Diese ist meist von den nachfolgenden Völkern weiter benutzt worden und besteht heute noch an vielen Stellen. Doch seitdem der Limes den Main verlassen hat, habe ich seinen Verlauf zwar mehrfach geschnitten, doch bin ich ihm an keiner Stelle bewusst begegnet. Möglicherweise war diese Region nach dem Rückzug der Römer jahrhundertelang so gering besiedelt, dass die Natur sich fast alles zurücknehmen konnte. Schilderungen von Wanderern im Internet entnehme ich, dass es durchaus noch deutliche Spuren des Grenzwalls in den Wäldern gibt. Aber da führt kein Radweg hin. Dennoch ist diese Strecke von Großkrotzenburg bis hierher eine Reise wert. Und sicher werde ich dem Verlauf des Limes von Osterburken bis Regensburg dann weiter folgen, wenn das Corona-Virus besiegt und Übernachtungen für mich keine Gefahr mehr darstellen.

E N D E

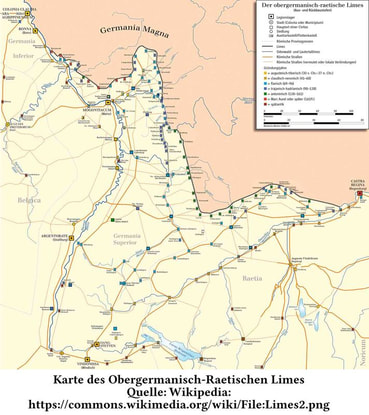

Zur Orientierung die Karte der Route und die Karte des gesamten Limesverlaufs.